どうする家康と佃煮 大阪・田蓑神社と東京・佃住吉神社の歴史を探る Part 1

本記事の要旨

まずは昔話から。江戸時代の始まるか始まらないかの頃に、大坂佃村の漁師と徳川家康が出会いました。漁師は平時に魚貝の献上を務め、有事の際に徳川家の密使として働き、信頼を重ねる中で江戸へと移住しました。やがて徳川家から隅田川の河口の先に浮かぶ砂州(さす)を拝領し、自らの手で砂州を島に築造し、佃煮発祥の地・佃島を完成させました。次いで故郷・大坂佃村の田蓑神社から分霊を勧請し(かんじょう)し、佃島の氏神として佃住吉神社を建てました。

本記事は大阪府大阪市西淀川区佃の田蓑神社と、田蓑神社の分霊を祀る東京都中央区佃の佃住吉神社を探るべく、両社にまつわる人物や土地の歴史を時系列にまとめたものです。読んでいただければ、大坂佃村と江戸佃島の漁師の栄枯盛衰も見えてくると思います。

本記事を執筆するにあたり、さまざまな資料を集めました。それぞれに散らばった情報を集約し、時系列に並べ、最後に確たる資料で裏付けようと考えたのです。しかし、集約した情報を比較すると、出来事の原因や起こった時期などに齟齬があり、どれが正しい情報なのか分からないという問題に直面してしまいました。

これは本記事を執筆した私・吉野に限らず、私と同じように歴史を調査する人や、関係各所にとっても問題でしょう。そこで、(1)齟齬を含めた全てを時系列に書き出し、(2)確たる資料での裏付けや関係各所への取材を行い、(3)齟齬を解消すれば、より正しい歴史のまとめを作れるだろうと考えました。ただし、齟齬を比較しやすいように、本記事の一部に内容の重複や時系列の前後があります。

本記事 Part 1 は(1)にあたります。とても長いページですが、どなたかにとっての資料となれば嬉しく思います。お気付きの点がありましたら、私のtwitter(https://twitter.com/yoyoyonozoo)にお知らせいただけるとありがたいです。出典を知りたい場合はページの最後をご覧になってください。

なお、本記事の文書や写真を無断に複製・転載しないでください。必要であれば提供しますので、私のtwitterに連絡をください。

齟齬のある情報

現状で把握する情報の齟齬は次の 1 〜 4 です。

1)佃村の漁民と徳川家康の出会った時期と理由

本能寺の変の直後か、全く別の機会か、判断が付きません。

2)佃村の漁民の関東へ移住した時期と理由

江戸幕府の成立する前か、江戸幕府の成立した後か、大坂の陣の後か、判断が付きません。

3)漁民に対し徳川家康の与えた特権の範囲と

特権を行使した漁民の範囲

特権の範囲が全国か、江戸の全ての河海か、江戸の一部の河海か、判断が付きません。また、特権を行使した漁師が江戸へと移住した漁師か、大坂佃村に残った漁師も含むか、判断が付きません。

4)摂津田蓑神社の神輿渡御を中止した時期と理由

神輿渡御を中止した時期と理由が慶応元年の水害なのか、慶應2年の水害なのか、判断が付きません。

これらについては、後日に別のページで比較と検証を行います。

本記事の公開日

2023年(令和5年)4月16日

2023年(令和5年)5月25日(更新)

2023年(令和5年)6月3日(更新)

社号の混同を避けるために、以下の文に限って大阪府大阪市西淀川区の田蓑神社を摂津田蓑神社と表記し、東京都中央区の佃住吉神社を江戸佃住吉神社と表記する。また、分からないものは分からないと書き、判断の付かないものは判断が付かないと書き、参考にした資料に誤りのある場合は正した。

なお、文中の現在とは取材を行った2023年(令和5年)の時点を指す。

200年頃

神功皇后(じんぐうこうごう)*が三韓征伐(さんかんせいばつ)*の帰途に船で田蓑嶋(たみのじま・後に大坂佃村となる土地)を訪れ、海士(あま)が神功皇后に白魚を献上した。この海士を奉り、摂津田蓑神社の縁起とする。

*神功皇后は14代天皇・仲哀天皇の妻である。三韓征伐から帰国した後に15代天皇・応神天皇を生んだと伝わる。

*三韓征伐とは神功皇后による朝鮮半島の馬韓(ばかん)・辰韓(しんかん)・弁韓(べんかん)への出兵と平定を指す。

●出典

田蓑神社の社伝

600年代後半(7世紀後半)から

700年代後半(8世紀後半)までのいつか

『万葉集』に大和田村の景色が詠われた。

浜清み 浦うるはしみ 神代(かみよ)より

千舟の泊(は)つる 大和田の浜 (田辺福麻呂)

●出典

『西淀川区史』41「大和田」

『大阪市西淀川区佃 見市家所蔵資料目録』32「一 地名の起こり」

785年(延暦4年)

桓武天皇が和気清麻呂(わけのきよまろ)*に対し神崎川と淀川とを繋ぐ工事を命じた。工事により神崎川が京から瀬戸内へと出る最短の航路となった。

*和気清麻呂(733年・天平5年ー799年4月4日・延暦18年2月21日)は貴族である。

●出典

『佃漁師ゆかりの地を歩く』

789年9月24日頃(延暦8年8月27日頃)

この頃の摂津田蓑神社の社号が田蓑嶋姫神社であった。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉大社司解)』149「二 田蓑神社と佃村」

859年5月24日(貞観元年4月15日)から

877年6月4日(貞観19年4月15日)までのいつか

荘園制度の下で田蓑嶋が佃*と呼ばれ始めたと伝わる。しかし、地名の由来を伝える確たる文献が途絶えており定かでない。

*佃とは荘園の領主や荘官の直営する田畑を指す。荘官とは領主の代わりに土地を管理した者を指す。

●出典

『西成郡史』391「大字佃」

『大阪市西淀川区佃 見市家所蔵資料目録』32「一 地名の起こり」

『日本史事典』

869年10月17日(貞観11年9月15日)

田蓑嶋の村人が土地を開拓していると、眼前に海士が出現し「神功皇后の御船の鬼板(おにいた)*を伝え守って数百年、鬼板を神宝として安置し、住吉大明神を奉れ」との託宣を授けた。これを受けた村人が住吉四神(住吉三神と神功皇后)の神霊を勧請し、以て摂津田蓑神社の成立となった。鬼板は現在も神宝として存在する。

なお、社号は時代とともに変遷し、田蓑嶋神社・田蓑嶋姫神社・住吉神社・住吉大神宮・住吉明神・住吉大明神を名乗った。

*鬼板とは建物や船体の端に取り付ける飾りを指す。

●出典

田蓑神社の社伝

877年6月4日以後(貞観19年4月15日以後)

佃の地名の成立した以後か、神崎川の分流にして田蓑嶋(佃)の東南をなぞる河川を佃川と呼んだ。

●出典

『西成郡史』391「大字佃」

900年頃(昌泰3年頃)

紀貫之*が旅の途中で田蓑嶋に立ち寄り、次の和歌を詠んだ。

雨により 田蓑の嶋を けふゆけど

なにはかくれぬ ものにぞありける

この句は905年(延喜5年)に醍醐天皇へ奏上された『古今和歌集』の巻第十七・雑歌・上に収録されている。

*紀貫之(生年は不詳ー945年6月30日・天慶8年5月18日)は貴族・歌人である。

●出典

田蓑神社の社伝

紀貫之の旅とはいつにどこへ向かったものを指すのだろうか。紀貫之は930年(延長8年)に土佐守(とさのかみ)の任に赴き、935年(承平5年)に任を終え帰洛した。紀貫之の旅と聞けば土佐から帰洛する途中の出来事を綴った『土佐日記』が頭に浮かぶものの、土佐守を務めた時期は『古今和歌集』の成立より後である。したがって、ここでは田蓑嶋に立ち寄ったであろう時期を900年頃(昌泰3年頃)とした。

905年(延喜5年)

『古今和歌集』に田蓑嶋(佃)の景色が詠われた。

難波潟 潮みちくらし あま衣

たみのの島に たづなきわたる (読み人知らず)

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録』149「二 田蓑神社と佃村」

1008年(寛弘五年)

紫式部の『源氏物語』に田蓑嶋(佃)の景色が詠われた。

露けさの むかしに似たる 旅ごろも

田蓑の島の 名にはかくれず (光源氏の作として)

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録』149「二 田蓑神社と佃村」

1023年12月20日(治安3年10月29日)

藤原道長が高野山からの帰途に田蓑嶋(佃)を経て江口(淀川と神崎川の分岐点)へと向かった。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(扶桑略記)』149「二 田蓑神社と佃村」

1045年2月11日以前(寛徳2年正月16日以前)

後冷泉天皇(ごれいぜいてんのう)*の在位する前から既に大和田村の住民が禁裏御厨子所(きんりみずしどころ)*の供御人(くごにん)*を務めていた。供御人の務めは室町幕府の初代将軍に足利尊氏の即位した1338年頃(延元3年頃)から廃れるも、毎年の正月13日に宮中へと鮮魚を献上する仕来り(しきたり)が幕末までに続いた。

*後冷泉天皇(1025年9月3日・万寿2年8月3日ー1068年5月28日・治暦4年4月19日)は70代天皇である。1045年2月11日(寛徳2年正月16日)から崩御までに在位した。

*禁裏御厨子所とは宮中で天皇の食事と酒肴(しゅこう)を司る役所を指す。

*供御人とは天皇に対し飲食物を献納する者を指す。

●出典

『西成郡史 第三編 各種の事業上巻』第二章 漁業 483

『デジタル大辞泉』

1185年3月13日(元暦2年2月3日)

源義経が平家の討伐に向かうべく摂津の渡辺(現在の大阪府大阪市西区北堀江・南堀江付近)から船出するも、折しも台風に見舞われ大和田村に流れ着いた。止むなく下船し、大和田住吉神社で航行の安全を祈願し、大和田村の一角に判官松(ほうがんまつ)を植えた。その際に大和田村の庄屋から振る舞われた鮒の昆布巻の美味と村民の奉仕を称賛し、庄屋に対し鮒子多(ふじた)の姓を与えた。

●出典

『西成郡史 第三編 各種の事業上巻』第二章 漁業 483

『大阪市西淀川区佃 見市家所蔵資料目録』34「四 源平、太平記と佃」

鮒子多姓の由来の記の石碑

1185年頃(元暦2年頃)

慈円*が次の和歌を詠んだ。

誰かきく 難波の汐の 満つなへに

田みのの島の 鶴のもろ声

*慈円(1155年5月24日・久寿2年4月15日ー1225年11月4日・嘉禄元年9月25日)は天台宗の僧侶にして歌人である。比叡山延暦寺の座主(住職)を務めた。

●出典

『大阪市西淀川区佃 見市家所蔵資料目録』34「三 風光明媚な田蓑島」

『慈鎮和尚』

1245年頃(寛元3年頃)

藤原基家の『壬二集(みにしゅう)』に田蓑嶋(佃)の景色が詠われた。

雨はるゝ 田蓑の島に 月さえて

かさねて白き 鶴の毛衣 (藤原家隆)

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録』149「二 田蓑神社と佃村」

1303年(嘉元元年)

二条為世の『新後撰和歌集』に田蓑嶋(佃)の景色が詠われた。

あめのした のどけかるべし 難波がた

田蓑の島に みそぎしつれば (津守経国)

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録』149「二 田蓑神社と佃村」

1457年10月25日(長禄元年9月28日)から

1461年2月9日(長禄4年12月20日)までの間および

1461年2月10日(寛正元年12月21日)から

1466年3月22日(寛正7年2月27日)までの間

紀州・河内・大和から庄屋・名主・百姓代各村役人の合わせて17人が田蓑嶋(佃)に入植した。当時の田蓑嶋(佃)は住吉大社の所領であったものの、荒地については奉行署に申請すれば開発を行えたので、そこに着目しての移住であった。土壌には笹や葦が深く生茂り、大藪と呼ばれる藪の根が四方に張っていたために、開発は困難を極めた。藪所を転じて藪床と表し、入植した17人を俗に藪床と呼んだ。入植した17人は紀氏・森氏・平岡氏・佃氏・林氏・渡邊氏・神田氏・高岡氏・芥川氏・古川氏・井上氏・小川氏・江川氏・仁右衛門・伊左衛門・儀左衛門・孫右衛門である。後に紀氏が蒲島屋という屋号を持ち、見市氏を名乗った。また、約100年後に森氏の子孫が江戸へと移住し、江戸佃島を開拓することになる。

なお、佃鍬入の地の石碑(開発公園・大阪府大阪市西淀川区佃2丁目7番28号)の周辺はかつて見市家の屋敷の立った場所で、2000坪の土地に100俵の米俵を収納する蔵があった。現在の見市家に古文書や古地図などの資料が伝わる。

●出典

『西成郡史』391「大字佃」

『大阪市西淀川区佃 見市家所蔵資料目録』37「八 佃開拓の十七人衆」

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉松葉大記)』148

佃鍬入の地の石碑

『佃漁師ゆかりの地を歩く』

1459年(長禄3年)から1461年(寛正2年)にかけて西日本を中心に全国で大飢饉が発生した。長禄・寛正の飢饉である。この頃に田蓑嶋を開発した背景に大飢饉があるか。

1501年3月28日(文亀元年2月29日)から

1504年3月25日(文亀4年2月29日)までの間

江戸の地図が隅田川の河口の先に向島を示す。後に向島が佃島となる。

●出典

『江戸名所図会』

1511年10月2日(永正8年9月1日)から

1511年10月31日(永正8年9月30日)までのいつか

摂津田蓑神社が玄関にあたる南西の石鳥居を建てた。

●出典

田蓑神社の社伝

『西成郡史』836「村社」田蓑神社

1533年(天文2年)から1575(天正3年)までの頃

浄土真宗が大和田村に石山本願寺*の出城・大和田城*を置いた。

*石山本願寺は当時の浄土真宗の総本山で、現在の大阪城の位置にあった。

*大和田城は1580(天正8年)に織田信長の命により阿波仁右衛門(あわにえもん)が再築した。廃城の時期は不明である。

●出典

『西淀川区史』41「大和田」

『2.大和田(おおわだ)城跡』

1582年6月21日(天正10年6月2日)

明智光秀の謀反を受け織田信長が死没した。本能寺の変である。

情報の齟齬 1

大坂佃村の漁師と徳川家康の出会った時期と理由 その1

1582年6月21日以降(天正10年6月2日以降)

徳川家康が堺で堺で織田信長の死没を知り、我が身を案じて急ぎ三河へと向かうも、出水(しゅっすい)*のために神崎川を渡れず立ち往生してしまった。そこで、大坂佃村の庄屋・森孫右衛門と大坂佃村の漁師が手持ちの漁船で神崎川の渡船を務めた。また、森孫右衛門らが備蓄しておいた小魚の煮物を徳川家康の一行に振る舞うと、徳川家康は漁師の助けと、長い道中でも保存の利く食糧に感謝した。

*出水とは大雨による河川の増水を指す。

●出典

『歴史的事件とかかわりが深い佃煮のルーツとは』

石川島灯台の由緒書き

この説には疑問がある。何故なら、堺から三河へと向かう途中で大坂佃村を経由する必要がないからだ。仮に堺から北上して三河へと向かうにしても、まず熊野街道を北上して天満・八軒家へと向かい、次いで天満から淀川左岸(後の京街道)を北東に進んで京へと向かい、三条から東海道を進めばよい。当時の大坂の湾岸はほとんど開発されておらず、いくつもに分かれた河川と砂州が行手を阻むので、急ぐ者の通る場所でなかったのだ。

そもそも、徳川家康が我が身を案じるなら、明智光秀を避け、つまり、京を避けて三河へと向かうだろう。現に徳川家康の進んだ経路の有力な説は、堺から東へ近畿地方を横切る伊賀越えである。

なお、京街道の整備は1596年(文禄5年)の豊臣秀吉による。

情報の齟齬 1

大坂佃村の漁師と徳川家康の出会った時期と理由 その2

1582年(天正10年)

徳川家康が上洛のついでに多田の廟(ただのびょう)へと参拝に向かい、途中の神崎川で大坂佃村の漁師が渡船を務めた。

なお、摂津田蓑神社・江戸佃住吉神社の社伝と『江戸名所図会』は徳川家康と大坂佃村の漁師の出会った時期を1582年(天正10年)と断定せず、天正年間としている。『西淀川区史』は時期に言及していない。

●出典

摂津田蓑神社の社伝

佃住吉神社の社伝

『佃漁師ゆかりの地の碑』

『江戸名所図会』

『西淀川区史』41「大和田」

情報の齟齬 1

大坂佃村の漁師と徳川家康の出会った時期と理由 その3

1586年(天正14年)

徳川家康が上洛のついでに多田の廟(ただのびょう)へと参拝に向かい、途中の神崎川で大坂佃村の漁師が渡船を務めた。

なお、摂津田蓑神社・江戸佃住吉神社の社伝と『江戸名所図会』は徳川家康と大坂佃村の漁師の出会った時期を1586年(天正14年)と断定せず、天正年間としている。『西淀川区史』は時期に言及していない。

●出典

摂津田蓑神社の社伝

佃住吉神社の社伝

西淀八宮参り リーフレット

『佃漁師ゆかりの地を歩く』

『江戸名所図会』

『西淀川区史』41「大和田」

情報の齟齬 1

大坂佃村の漁師と徳川家康の出会った時期と理由 その4

1596年12月16日(慶長元年10月27日)から

1615年9月4日(慶長20年7月12日)までのいつか

徳川家康が上洛のついでに多田の廟(ただのびょう)へと参拝に向かい、途中の神崎川で大坂佃村の漁師が渡船を務めた。

●出典

『西成郡史全』392「大字佃」

その2・その3・その4に登場する多田の廟とは、現在の多田神社(兵庫県川西市多田院多田所町1番1号)を指し、祭神は清和源氏の源満仲、頼光、頼信、頼義、義家の五柱である。

鎌倉幕府の源頼朝も室町幕府の足利氏も清和源氏の流れを汲むように、朝廷の認める征夷大将軍の血筋が清和源氏でなければならなかった。徳川家康がいつから天下取りを意識したか定かでないものの、清和源氏を祀る多田の廟への参拝に、雌伏して豊臣家を出し抜く機会を窺う徳川家康の魂胆が見えるようだ。

1590年8月12日(天正18年7月13日)

豊臣秀吉が徳川家康に対し関東(後に江戸となる土地)への転封(てんぽう)*を命じた。

*転封とは大名の領地を他所に移すことを指す。

情報の齟齬 2

大坂佃村の漁師の関東へと移住した時期と理由 その1

1590年(天正18年)

大坂佃村の庄屋・森孫右衛門とその弟・森久左衛門忠兵衛ら一族の7人を始め、大坂佃村と大和田村の漁師を合わせて34人が江戸へと下り、小田原河岸(おだわらがし・現在の東京都中央区日本橋室町1丁目)に居住して漁業を営んだ。

●出典

『西淀川区史(羽原又吉による日本漁業経済史)』333「徳川家康と佃・大和田村」

情報の齟齬 2

大坂佃村の漁師の関東へと移住した時期と理由 その2

1590年(天正18年)

大坂佃村の庄屋・森孫右衛門とその弟・森久左衛門忠兵衛ら一族の7人を始め、大坂佃村と大和田村の漁師を合わせて34人が江戸へと下り、深川元町(現在の江東区常盤1・2丁目と森下3丁目)に居住して漁業を営んだ。

●出典

『佃島年表(日本橋魚市場沿革紀)』

『佃島年表(深川区史)』

情報の齟齬 2

大坂佃村の漁師の関東へと移住した時期と理由 その3

1590年8月30日以降(天正18年8月1日以降)

神崎川の渡船が縁となり、大坂佃村の漁師らが徳川家康の関東への転封に同行した。移民は摂津田蓑神社の宮司・平岡正太夫の弟にして神職・平岡権太夫好次*を含む大坂佃村の漁師ら34人である。

徳川家康が移民に仮住まいとして江戸・小石川村(現在の文京区後楽1丁目と春日1丁目)の安藤重信(対馬守)*の邸宅*を与え、移民が邸内に住吉四神の分霊を祀った。

*江戸佃住吉神社の由緒書きでは兄も弟も大夫と表記する。

*安藤重信(1557年・弘治3年ー1621年8月16日・元和7年6月29日)は徳川家康に仕えた大名である。

*安藤重信の邸宅の位置は概ね現在のお茶の水女子大学(文京区大塚2丁目1番1号)に相当する。

●出典

田蓑神社の社伝

佃住吉神社の社伝

西淀八宮参り リーフレット

『ご神宝めぐり 住吉神社 陶製扁額』

1598年9月18日(慶長3年8月18日)

豊臣秀吉が薨去した。

1600年8月26日(慶長5年7月18日)から

1600年9月8日(慶長5年8月1日)までの間

伏見城の戦い*が勃発した。大坂佃村の漁師が東軍・徳川方に御膳の魚を献上した。

*伏見城の戦いは関ヶ原の戦いの前哨戦にあたる。

●出典

『江戸名所図会』

1600年10月21日(慶長5年9月15日)

関ヶ原の戦いが勃発した。徳川家康の率いる東軍が勝利し、西軍の豊臣家が天下取りの地位を失った。

1601年(慶長6年)

上総国(かずさのくに)東金(とうがね)の付近で徳川家康が鷹狩を行うにあたり、江戸小網町(現在の日本橋小網町)の漁師が浅草川*に網を曳いて捕らえた白魚を献上し、以来の冬春に御小肴(おこざかな)*御用を勤めるようになった。

なお、江戸の白魚は徳川家康の命により尾張国から移植したものと伝わる。旧暦2月の末に川を遡上し、旧暦3月頃に産卵し、孵化した稚魚が旧暦7・8月頃に川を下って江戸湾に出た。

*浅草川とは隅田川の吾妻橋から浅草橋までの別称である。

*御小肴とは将軍家の台所に納める御菜(おさい・おかず)の中でも小魚を指す。ただし、この時点の徳川家康は征夷大将軍に就任していない。

●出典

『江戸名所図会』

『佃島年表(日本魚役由緒書)』

1603年3月24日(慶長8年2月12日)

徳川家康が征夷大将軍に就任し、以て江戸時代の幕開けとなった。

1603年3月24日以降(慶長8年2月12日以降)

江戸時代になると佃村・大和田村・百島新田・大野村・福村の5村が鯉漁で有名になった。鯉漁を「大和田の鯉つかみ」とも呼び、複数の図会がその様子を伝えた。

『摂津名所図会』

何となく 鯉は浮きけり 春の水

『摂津名所図会大成』

大和田 野里の西にあり。此地いにしへハ大和田の浦、和田の泊りなどといひし所なり。今ハ新田多く開けて其名ハあらずといへども、海辺に近くして魚鱗多く、集まれバ村中に漁師多く、殊に鯉をとるに妙を得たり。是を大和田の鯉掴といふ。浦浜の古詠あり。兵庫の和田の岬とするは誤なり。

●出典

吉野屋為八『摂津名所図会』

暁鐘成『摂津名所図会大成』

『西淀川区史』41「大和田」

『西淀川区史』333「江戸時代の漁業」

1603年3月24日以降(慶長8年2月12日以降)

初代将軍・徳川家康による江戸幕府の設置にあたり、移民が将軍家に魚貝を献上した。その恩賞として徳川家康が移民の現有する168艘の漁船に限り年貢を免除した。

●出典

『佃島年表(深川区史)』

1603年3月24日以降(慶長8年2月12日以降)

浅草川での将軍*の遊漁(ゆうりょう・ゆうぎょ)*に際し、移民が網を引いた。

*『江戸名所図会』が遊漁の時期を断定せず慶長年間の出来事としているので、遊漁を行った将軍が初代将軍・徳川家康を指すか2代将軍・徳川秀忠を指すか分からない。

*遊漁とは漁業に従事しない者による遊びとしての漁を指す。一般に遊猟(ゆうりょう)と表記する。

●出典

『江戸名所図会』

情報の齟齬 2

大坂佃村の漁師の関東へと移住した時期と理由 その4

1603年3月24日以降(慶長8年2月12日以降)

初代将軍・徳川家康が江戸幕府を開くにあたり、神崎川の渡船の恩賞として大坂佃村の漁師に対し御菜(おさい・おかず)御用を命じ、老中・安藤重信(対馬守)*を通じて出府(しゅっぷ)*を促した。

*安藤重信(1557年・弘治3年ー1621年8月16日・元和7年6月29日)は徳川家康に仕えた大名である。

*出府とは江戸幕府のある江戸へと出向くことを指す。

*『西成郡史全』は神崎川の渡船の恩賞にのみ言及し、時期と安藤重信と出府に言及していない。

●出典

石川島灯台の由緒書き

『西成郡史全』392「大字佃」

情報の齟齬 2

大坂佃村の漁師の関東へと移住した時期と理由 その5 前段

1603年3月24日以降(慶長8年2月12日以降)

神崎川の渡船が縁となり、将軍家が大坂佃村の漁師に対し「全国のどこで漁をしてもよい」との特権を与えた。大坂佃村の漁師は明石・瀬戸内海・土佐湾でも漁を行い、毎年の旧暦11月から旧暦3月にかけて江戸へと出府し、将軍家に対する献魚の役割を果たした。しかし、毎年の出府を難儀に思い、将軍家に対し江戸への移住を嘆願した。

●出典

『佃漁師ゆかりの地碑』

1605年6月2日(慶長10年4月16日)

徳川秀忠が2代将軍に就任した。

情報の齟齬 2

大坂佃村の漁師の関東へと移住した時期と理由 その5 後段

1612年(慶長17年)

先述の嘆願に許可が下りたか、大坂佃村の漁師ら34人が江戸へと移住した。

初代将軍・徳川家康か2代将軍・徳川秀忠*が移民に仮住まいとして江戸・小石川村(現在の文京区後楽1丁目と春日1丁目)の安藤重信(対馬守)*の邸宅*を与えた。

*安藤重信(1557年・弘治3年ー1621年8月16日・元和7年6月29日)は徳川家康に仕えた大名である。

*安藤重信の邸宅の位置は概ね現在のお茶の水女子大学(文京区大塚2丁目1番1号)に相当する。

*『江戸名所図会』では台命(たいめい・将軍や貴人の命令)により大坂佃村の漁師が移住したとなっている。台命が初代将軍・徳川家康によるものか2代将軍・徳川秀忠によるものか、ここでは判断が付かない。

●出典

『江戸名所図会』

『佃漁師ゆかりの地碑』

情報の齟齬 2

大坂佃村の漁師の関東への移住した時期と理由 その6

1612年(慶長17年)

神崎川の渡船が縁となり、将軍家が大坂佃村の漁師に対し献魚の役割を命じ、これを受けた大坂佃村の漁師らが江戸へと移住した。移民は大坂佃村の庄屋・森孫右衛門を始めとする大坂佃村の漁師と大和田村の漁師を合わせて34人である。

●出典

『佃漁師ゆかりの地を歩く』

情報の齟齬 2

大坂佃村の漁師の関東へと移住した時期と理由 その7

1612年8月22日(慶長17年7月26日)に出発し

1612年9月2日(慶長17年8月7日)に到着

大坂佃村の漁師らが江戸幕府に対し移住したいとの旨を上申し、江戸へと移住した。移民は大坂佃村の27人の漁師と大和田村の7人の漁師を合わせて33人*である。

*27人と7人を足せば34人になる。しかし、『佃島年表(佐原六郎による論文・佃島年代記)』では〝都合卅三人〟となっている。

●出典

『佃島年表(佐原六郎による論文・佃島年代記)』

情報の齟齬 3

漁師に対し徳川家康の与えた特権の範囲と

特権を行使した漁師の範囲 その1

1603年3月24日以降(慶長8年2月12日以降)

神崎川の渡船が縁となり、将軍家が大坂佃村の漁師に対し「全国のどこで漁をしてもよい。また、税を免除する」との特権を与えた。また、漁業の一方で田を耕せと命じ、以て田蓑嶋の名が佃と改まった。しかし、先述の通り佃の地名の成立した時期を平安時代とする説もある。

●出典

田蓑神社の社伝

佃住吉神社の社伝

情報の齟齬 3

漁師に対し徳川家康の与えた特権の範囲と

特権を行使した漁師の範囲 その2

1603年3月24日以降(慶長8年2月12日以降)

神崎川の渡船が縁となり、将軍家が大坂佃村の漁師に対し「全国のどこで漁をしてもよい」との特権を与えた。大坂佃村の漁師は明石・瀬戸内海・土佐湾でも漁を行い、毎年の旧暦11月から旧暦3月にかけて江戸へと出府し、将軍家に対する献魚の役目を果たした。しかし、毎年の出府を難儀に思い、将軍家に対し江戸への移住を嘆願した。

●出典

『佃漁師ゆかりの地碑』

情報の齟齬

3漁師に対し徳川家康の与えた特権の範囲と

特権を行使した漁師の範囲 その3

1612年(慶長17年)

将軍家が移民に対し「江戸近海のどこで漁をしてもよい」との特権を与え、次いで特権の範囲を全国に拡大し、さらに、移民の税を免除した。大坂佃村に残った漁師もこの特権を行使した。

●出典

田蓑神社の社伝

『佃漁師ゆかりの地を歩く』

情報の齟齬 3

漁師に対し徳川家康の与えた特権の範囲と

特権を行使した漁師の範囲 その4

1613年9月24日(慶長18年8月10日)

将軍家が大坂佃村の漁師に対し「全国のどこで漁をしてもよい」との特権『河海漁猟御免』*を与えた。これを受け、大坂佃村の漁師が毎年の旧暦11月から旧暦3月にかけて江戸へと出府し、将軍家に対する献魚の役目を果たした。しかし、毎年の出府を難儀に思い、将軍家に対し江戸への移住を嘆願した。

*『西淀川区史』では『河海漁猟御免』となっている。一方の『西成郡史全』では『海川漁魚御免』となっている。

●出典

『西淀川区史』42 「佃」

『西成郡史全』392「大字佃」

情報の齟齬 4

漁師に対し徳川家康の与えた特権の範囲と

特権を行使した漁師の範囲 その5

1613年(慶長18年)

江戸幕府の5人の老中が森孫右衛門の一族に対し江戸の周辺における漁を許可し、森孫右衛門の一族が毎年の旧暦11月から旧暦3月にかけて御用の白魚漁に従事した。後に老中が免許の範囲を拡大し、全国における漁を許可した。

●出典

『西淀川区史』333「徳川家康と佃・大和田村」

情報の齟齬 3

漁師に対し徳川家康の与えた特権の範囲と

特権を行使した漁師の範囲 その6

1613年(慶長18年)

将軍家が移民に対し「江戸近海のどこで漁をしてもよい」との特権『網引御免証文』を与えた。

●出典

石川島灯台の由緒書き

情報の齟齬 3

漁師に対し徳川家康の与えた特権の範囲と

特権を行使した漁師の範囲 その7

1613年9月24日(慶長18年8月10日)

移民が江戸幕府に対し江戸湾での自由な漁業を願い出て、これを受けた江戸幕府が移民に対し「御法度場所の浅草川*と稲毛川*を除く全国のどこで漁をしてもよい」との免許を与えた。移民は漁業の特権の見返りとして、将軍の御成り(おなり)*の地における漁の実演、江戸幕府の御菜(おさい・おかず)となる魚の納入、鷹狩りの鷹に与える小鳥・小動物の餌となる小エビ・小ウナギの納入、出水に際しての船人足(にんそく)の派遣などの義務を負った。

*浅草川とは隅田川の吾妻橋から浅草橋までの別称である。一方の稲毛川がどこを指すか分からない。

*御成りとは将軍の外出を指す。

●出典

『佃島年表』

『江戸名所図会』

『佃島の歴史1〜家康と佃村〜』

『佃島の歴史2〜「佃島」の誕生〜』

1613年(慶長18年)

安藤重信(対馬守)の屋敷が小石川村から小網町(現在の東京都中央区日本橋小網町)へと移るに伴い、移民も小網町へと移り、引き続き安藤重信(対馬守)*の邸宅に居住した。移民は夜毎に銭瓶橋(ぜにがめばし・現在の東京都千代田区大手町2丁目6番)の付近で漁を行い、慣例として翌朝に思案橋(現在の東京都中央区日本橋小網町17番あるいは18番)の西詰の袂(たもと)にひと張りの網を残した。

時期は定かでないものの、その後に移民の仮住まいが同じく小網町の石川八左衛門政次(正次とも・大隅守)*の邸宅へと移った。

*安藤重信(1557年・弘治3年ー1621年8月16日・元和7年6月29日)は徳川家康に仕えた大名である。

*石川八左衛門政次(1561年・永禄4年ー1614年1月23日・慶長18年12月14日)は江戸湊の防衛にあたった船手頭(ふなでがしら)である。

●出典

『佃島年表』

『佃島の歴史2〜「佃島」の誕生〜』

1613年(慶長18年)

移民の森孫右衛門・与次兵衛・弥惣右衛門の3人が日本橋小田原町(現在の東京都中央区日本橋室町1丁目・日本橋本町1丁目)に持ち合いで佃島の仕入れ問屋を出し、幕府に献上した魚の残りを売り始めた。この問屋が日本橋魚市場の礎となった。

なお、問屋の名義は佃屋九左衛門*であった。

*九左衛門とは森孫右衛門の実弟・森久左衛門忠兵衛の名でもある。ただし、問屋の名義と森久左衛門忠兵衛が同一であるか分からない。

●出典

『佃島年表』

『西淀川区史』333「徳川家康と佃・大和田村」

果たして持ち合いの店は本当に佃島の仕入れ問屋という扱いだったのだろうか。また、佃島の仕入れ問屋だったとしても、時期が正しいのだろうか。後述の通り佃島は1630年(寛永7年)に築造を始め、1644年3月9日(寛永21年2月1日)あるいは1645年2月26日(正保2年2月1日)に完成した人工島であるので、慶長年間に存在しない。

1614年(慶長19年)

大坂冬の陣が勃発した。

1614年12月(慶長19年11月)・

1615年6月(慶長20年5月)

大坂冬の陣・夏の陣の砌に初代将軍・徳川家康が大坂佃村の漁師に対し大坂湾一帯*での海上隠密方を命じた。これを受けた大坂佃村の漁師が徳川方の隠密な行動を船で助け、大坂湾はもとより四国・播州明石・網干・室津島*に及ぶ情報を提供した。

*室津島がどこの島を指すか分からない。

●出典

『西淀川区史』41「大和田」

『佃漁師ゆかりの地碑』

『西成郡史全』392「大字佃」

当時の大坂佃村は大坂湾に程近いばかりか、尼崎街道や大和田街道(梅田街道)にも程近く、水陸の交通に至便な立地であった。初代将軍・徳川家康が大坂佃村の漁師との関係を築き、漁業の特権を与えた背景に、豊臣方の多い大坂における郷民の懐柔と、大坂佃村の立地があったと考えられる。

1615年6月(慶長20年5月)

大坂夏の陣が勃発した。徳川方による大坂城への侵攻に際し、大坂佃村の漁師らが初代将軍・徳川家康の本陣・茶臼山に詰め、御膳御肴の御用と隠密の御用を勤めた。

●出典

『佃島年表』

1615年6月4日(慶長20年5月8日)

豊臣秀吉の側室・淀と嫡男・秀頼が自害し、豊臣家が滅び、大坂城が焼け落ちた。

1615年6月4日以降(慶長20年5月8日以降)

大坂佃村の庄屋・森孫右衛門が徳川家から御膳御肴の御用と隠密の御用の褒賞として一蔵(ひとくら)の焼米(やきごめ)*を拝受した。また、天正年間の神崎川の渡船に始まる忠節の褒章として土地を与えるとの沙汰があるも、これについては固辞した。

*焼米とは籾殻(もみがら)ごと煎った米から殻を除いたものを指す。

●出典

『佃島年表』

情報の齟齬 3

漁師に対し徳川家康の与えた特権の範囲と

特権を行使した漁師の範囲 その8

1615年6月4日以降(慶長20年5月8日以降)

江戸幕府が大坂佃村の漁師と大和田村の漁師に対し、神崎川の渡船と隠密の御用の褒賞として、江戸城への献魚の役割と漁業の特権を与えた。

●出典

『西淀川区史』41「大和田」

情報の齟齬 2

大坂佃村の漁師の関東へと移住した時期と理由 その8

1615年6月4日以降(慶長20年5月8日以降)

大坂冬の陣・夏の陣において御膳御肴の御用と隠密の御用を務めた大坂佃村の漁師ら34人が江戸へと下った。

初代将軍・徳川家康か2代将軍・徳川秀忠*が移民に仮住まいとして江戸・小石川村(現在の東京都文京区後楽1丁目と春日1丁目)の安藤重信(対馬守)*の邸宅*を与えた。一部の移民は安藤重信の邸宅から少し離れた網干坂(現在の東京都文京区千石2丁目10・11番)に旅宿した。

移民らはその後に小網町(現在の東京都中央区日本橋小網町)や難波町(なにわちょう・現在の東京都中央区日本橋人形町2・3丁目)に旅宿し、因んで難波町に六人川岸(ろくにんがし)と呼ぶ場所が生まれた。

*安藤重信(1557年・弘治3年ー1621年8月16日・元和7年6月29日)は徳川家康に仕えた大名である。

*安藤重信の邸宅の位置は概ね現在のお茶の水女子大学(東京都文京区大塚2丁目1番1号)に相当する。

*『江戸名所図会』では台命(たいめい・将軍や貴人の命令)により大坂佃村の漁師が移住したとなっている。台命が初代将軍・徳川家康によるものか2代将軍・徳川秀忠によるものか、ここでは判断が付かない。

●出典

『江戸名所図会』

1615年(元和元年)から1619年(元和5年)まで

大坂佃村が大坂藩の松平氏の所領となった。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録』149「二 田蓑神社と佃村」

1616年(元和2年)

江戸幕府が移民に対し中川と利根川の御菜川(おさいがわ)としての利用を許可し、中川の川端に土地と小屋を与えた。以来の冬春に移民が小屋に居住し、白魚漁に従事した。

江戸幕府に対し白魚や御小肴を献上する役割を担った漁師を白魚役(しらうおやく)と呼んだ。

●出典

『佃島年表』

1616年6月1日(元和2年4月17日)

初代将軍・徳川家康が薨去した。遺命により亡骸が久能山に埋葬され、埋葬地が東照社と号された。

●出典

『久能山東照宮 徳川家康公について』

1616年6月1日以降(元和2年4月17日以降)

2代将軍・徳川秀忠の命により藤堂高虎が社(後の日光東照宮・栃木県日光市山内2301番)の造営を始めた。

1617年(元和3年)

尼崎城主・戸田左門氏鉄(うじかね)*が相次ぐ洪水を防ぐべく土地の改修を行った。後に領民が戸田左門氏鉄を偲んで河川を左門殿川(さもんどがわ)と名付けた。

*戸田左門氏鉄(1576年・天正4年3月ー1655年3月21日・明暦元年2月14日)は徳川家の家臣である。

●出典

『佃漁師ゆかりの地を歩く』

1617年3月28日(元和3年2月21日)

朝廷が初代将軍・徳川家康に対し東照大権現の神号を下賜した。

●出典

『久能山東照宮 徳川家康公について』

1617年4月14日(元和3年3月9日)

朝廷が東照社に対し正一位(しょういちい)*を下賜した。

*正一位とは功績のある者に与えらる位階(身分の序列)および神社に与えられる神階の最高位を指す。

●出典

『久能山東照宮 徳川家康公について』

1617年5月19日(元和3年4月15日)

2代将軍・徳川秀忠の命により天海が初代将軍・徳川家康の亡骸を日光に改葬した。

●出典

『日光東照宮 由緒』

1617年4月(元和3年4月17日)

日光で2代将軍・徳川秀忠らが正遷宮の祭礼を執り行い、以て東照社(後の日光東照宮・栃木県日光市山内2301番)の成立となった。

●出典

『日光東照宮 由緒』

1617年12月28日から1618年1月26日までのいつか

(元和3年12月)

2代将軍・徳川秀忠が東照社(後の久能山東照宮・静岡市駿河区根古屋390番)を造営した。

1619年(元和5年)

泉州堺の商人が初めて廻船による大坂から江戸への商品の輸送を試みた。

●出典

『佃島年表』

1615年(元和元年)から1619年(元和5年)まで

大坂佃村が大坂藩の松平氏の所領となった。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録』149「二 田蓑神社と佃村」

1616年頃(元和2年頃)

大坂佃村の石高が698石余を数えた。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録』148「二 田蓑神社と佃村」

1619年以降(元和5年以降)

大坂佃村が江戸幕府の直轄地・天領となり、同時に鈴木町(現在の東京都中央区法円坂2丁目1番)代官所の支配地となった。大坂佃村は農業に貢納(こうのう)の義務がある一方で、漁業に納税の義務が無かったので、周辺の村落と比べ豊かな生活を送るようになった。この体制は明治維新までに変わらず続いた。

●出典

『西成郡史全』392「大字佃」

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録』149「二 田蓑神社と佃村」

1623年8月23日(元和9年7月27日)

徳川家光が3代将軍に就任した。

1625年(寛永2年)

江戸幕府が武家地における町人の居住を禁止した。

●出典

『佃島年表』

1626年(寛永3年)

石川八左衛門政次(正次とも・大隅守)が江戸幕府から鐵砲洲(てっぽうず・現在の東京都中央区湊と明石町)の東方に約17,000坪の寄洲(よりす)*を拝領し、寄洲を島に築造し、島を石川島と名付けた。

なお、石川氏による築造の前は寄洲を三国島(みこくしま)とも、森島とも、鎧島とも呼んだ。

*寄洲とは風波によって吹き寄せられた砂州を指す。

●出典

『佃島年表』

『中央区の島物語〜江戸時代の石川島〜』

1630年(寛永7年)

武家地における町人の居住の禁止を受け、移民が石川八左衛門政次(正次とも・大隅守)の邸宅を転出した。代わりの居住地として石川島の南に位置する約8500坪(約百間四方・約180メートル四方)の干潟を拝領し、漁の合間に休まず自ら島の築造を行った。

●出典

佃住吉神社の社伝

『3.佃漁師(つくだぎょみん)ゆかりの地』

『西成郡史全』392「大字佃」

1631年(寛永8年)

摂津田蓑神社が境内に東照大権現を祀る社(後の境内社・東照宮)を造営した。当初は旧暦4月17日に神事を執り行い、いつしか旧暦正月17日に神事を執り行うようになった。初代将軍・徳川家康への感謝を表すべく、多くの町奉行や代官が参拝に訪れた。

●出典

田蓑神社の社伝

『佃島年表』

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(大阪府全志/大阪府神社史料/大阪府の地名)』150「二 田蓑神社と佃村」

1636年(寛永13年)

3代将軍・徳川家光が東照社(後の日光東照宮・栃木県日光市山内2301番)を造替し、現在の日光東照宮の基となった。

●出典

『日光東照宮 由緒』

1638年頃(天和3年頃)

大坂佃村の石高が841石余・葭145石余を数えた。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録』148「二 田蓑神社と佃村」

1644年(寛永21年)

樋口伊兵衛が大坂の大野村新田を開発した。しかし、新田は海浜・汐地であるために野菜や藁筵(わらむしろ)*の生産に適していなかった。そこで、農作の作間の稼ぎとして漁を行い、運上(うんじょう)*の足しにした。

口碑によると、樋口伊兵衛の三男に樋口彌一兵衛がおり、樋口彌一兵衛の二男・樋口忠兵衛が福村を開拓した。福村には大野村と同じく運上を支払う義務があり、この頃の運上銀は網役62匁、間取21匁3分、魚小物成5匁2分であった。村内に106軒の家屋が立ち、117人が居住した。

なお、樋口家は後に大野村と福村の名主を務めて栄えたものの、1818年(文政元年)から1831年(文政13年)の頃に途絶えてしまった。

*藁筵とは藁や藺草(いぐさ)で編んだ敷物を指す。

*江戸時代における運上とは雑税の一種を指す。一定の税率を掛けるので、売り上げに応じて納める金額が変動した。原則として金納であった。

●出典

『西成郡史』402「福村」

『日本史事典』

時期に注意されたい。『西成郡史』では大野村新田と福村を開発した時期が1644年(正保元年)となっている。しかし、正保は1645年1月13日(正保元年12月16日)に始まるので、正保元年=1644年となり得ない。ここでは判断が付かないので、ひとまず『西成郡史』のいう1644年(正保元年)を「正保元年にあたる寛永21年」と捉えた。

1644年3月9日(寛永21年2月1日)あるいは

1645年2月26日(正保2年2月1日)

ようやく石川島の南に続く島の築造が終わった。大坂佃村からの移民と大和田村からの移民を合わせて37軒が島に移住し、島を故郷に因んで佃島と名付け、島の絵地図を地割役(じわりやく)*の木原勘右衛門(きはらかんえもん)に納めた。

なお、佃島の所属は武州豊島郡であった。

*地割役とは江戸幕府において土地の割り当てを担当した役人である。

●出典

佃住吉神社の社伝

『江戸名所図会』

『佃島年表』

『西淀川区史』42 「佃」

『佃漁師ゆかりの地を歩く』

佃島の完成したとされる時期・日付に注意されたい。江戸佃住吉神社の社伝が正保2年とする一方で、『江戸名所図会』が正保元年2月とし、『佃島年表』が1644年(正保元年2月1日)とし、他の多くの資料が1644年(正保元年)としている。しかし、正保は1645年1月13日(正保元年12月16日)に始まるので、正保元年に2月が存在しないし、正保元年=1644年となり得ない。ここでは判断が付かないので、『佃島年表』のいう1644年(正保元年2月1日)を「正保元年2月1日にあたる寛永21年2月1日」と捉える場合と、「正保年間の最初の2月1日=正保2年2月1日」と捉える場合の二つの時期を併記した。

佃島の完成を以て移民の本拠が大坂佃村でなく江戸佃島となるので、以下の文においては移民を佃島の漁師と表記する。漁師かどうか判断の付かない場合に限り佃島の住民と表記する。

1644年3月9日以降(寛永21年2月1日以降)あるいは

1645年2月26日以降(正保2年2月1日以降)

3代将軍・徳川家光が佃島の漁師に対し白魚漁にまつわる規則を定めた。これにより、佃島の漁師は毎年の旧暦11月から旧暦3月にかけて御用の白魚漁のみを行えるようになり、他の漁を固く禁じられた。

●出典

『江戸名所図会』

1644年3月9日以降(寛永21年2月1日以降)あるいは

1645年2月26日以降(正保2年2月1日以降)

佃忠兵衛則之が森孫右衛門の実弟・森九左衛門忠兵衛の娘・妙を娶った。また、佃島の初代名主を勤めることになった。一方で森孫右衛門が大坂佃村へと戻り、以降の毎年に出府するようになった。

●出典

『佃島年表』

森稲荷神社の由緒書き

1644年3月9日以降(寛永21年2月1日以降)あるいは

1645年2月26日以降(正保2年2月1日以降)

森孫右衛門の一族が佃島の発展と住民の安泰を祈願すべく、森家の敷地に森稲荷神社を造営した。

●出典

森稲荷神社の由緒書き

1645年(正保2年)

佃島の住民が佃島と江戸市中とを結ぶ渡船・佃の渡しを始めた。

●出典

『佃島年表』

佃の渡しの由緒書き

『中央区民文化財8 佃島渡船場跡(つくだじまとせんばあと)』

1646年1月16日(正保2年11月3日)

後光明天皇が東照社に宮号を宣下し、東照宮に改めて正一位を下賜した。

●出典

『久能山東照宮 徳川家康公について』

『日光東照宮 由緒』

1646年8月10日(正保3年6月29日)

江戸佃住吉神社(現在の東京都中央区佃1丁目1番14号)の造営が完了し、佃島の住民らが遷座式を執り行った。祭神は摂津田蓑神社から勧請した住吉四神と東照御親命(あずまてるみおやのみこと・徳川家康)の合わせて五柱で、海運業や問屋組合を始めとする多くの町人から海上安全・渡航安全の守護神として崇敬を集めた。当初は旧暦6月29日を例大祭の祭日とし、現在は8月6日を例大祭の祭日とする。

なお、2023年(令和5年)の例大祭の日程は、8月4日が宵宮・大祭式、8月5日が獅子頭、8月6日が宮神輿、8月7日が大神輿であった。

●出典

佃住吉神社の社伝

『佃島年表』

1646年8月10日以降(正保3年6月29日以降)

江戸佃住吉神社の成立を機に、佃の渡しが花見や参詣の足として利用されるようになった。

●出典

佃の渡しの由緒書き

1649年(慶安2年)

江戸城内の評定所(ひょうていじょ)*で3代将軍・徳川家光が佃島の漁師に対し佃島を授与した。

*ここでいう評定所とは江戸幕府の裁判所を指す。

●出典

森稲荷神社の由緒書き

1649年(慶安2年)

佃島に80軒の家屋があり、160余名の漁師が居住した。佃島の住民らが初めて江戸市中の格法(かくほう)*に従い町儀(ちょうぎ)*の作法を定め、連印の証文*を作成した。

*格法とは掟や定めを指す。

*町儀とは町人同士の義理を指す。

*連印の証文とは複数人の押印した証書を指す。

●出典

『佃島年表』

1657年(明暦3年)

西本願寺の築地への移転に際し、佃島の門徒が土地の築造に尽力し、築地本願寺の有力な門徒となった。

●出典

『佃島年表』

1659年(万治2年)

両国橋が架かった。

●出典

『佃島年表』

1661年(万治4年・寛文元年)から

1669年(寛文9年)までの間

大坂の伝法船(でんぽうぶね)が伊丹の酒屋の援助を受け、主に酒荷(さかに)・下り酒(くだりざけ)を江戸へと運ぶ江戸廻船・小早(こばや)を始めた。

伝法船とは大坂から江戸へと荷物を運んだ船を指す。伊丹の酒荷を船底に積み、その上に醤油・酢・塗り物・紙・木綿・金物・畳表などの雑貨を積んだ。酒樽の大きさを四斗樽(しとだる)に統一し、簡単な積み出しと船足(ふなあし)の速さに因んで小早と呼ばれた。小早が発展して樽廻船(たるかいせん)となり、樽廻船の中でも側舷に菱形の文様をあしらった雑貨専用の船を菱垣廻船(ひがきかいせん)と呼んだ。

下り酒とは上方で生産し、江戸へと運び、江戸で消費した酒を指す。

●出典

『佃島年表』

『樽廻船、菱垣廻船の基地・伝法を歩く』

1662年5月21日(寛文2年4月4日)

佃島の開基・森孫右衛門が死没した。94歳。浄土真宗本願寺派究竟山正行寺(大阪府大阪市西淀川区佃1丁目3番9号)に墓がある。

●出典

『佃島年表』

『佃漁師ゆかりの地を歩く』

1664年頃(寛文4年頃)

上総国の五大力仁兵衛*が鐵砲洲の周辺をキスの釣場であると見付けた。

*五大力仁兵衛が誰か分からない。

●出典

『佃島年表』

1677年(延宝5年)

大坂佃村で検地が行われた。

●出典

『西成郡史全』392「大字佃」

1677年12月25日(延宝5年12月)

大柴六兵衛*が江戸幕府に対し『佃村網の者御奉書(ごほうしょ)*頂戴の由来書』を提出した。

*大柴六兵衛が誰か分からない。

*御奉書とは主人の意思を従者が代わって記し提出する書状を指す。

●出典

『佃島年表』

1696年3月6日夜(元禄9年2月3日夜)

大坂佃村の西方に位置する禅宗の僧侶・玄珍の自宅で火災が発生し、3日にわたって燃え続け、大坂佃村の全域が焦土と化した。後に住民が復旧を進めるも、往時の姿を取り戻すに至らず、約20%の住民が他所へと移住してしまった。この火災を俗に「玄珍焼け」と呼ぶ。

●出典

『西成郡史全』392「大字佃」

『大阪市西淀川区佃 見市家所蔵資料目録』36「六 大火災に佃燃ゆ」

1698年以前(元禄11年以前)

『摂陽群談』が大坂佃村の漁の様子を伝えた。

原文

佃□魚(ゑぶな・□は魚篇に子)

西成郡佃村の川にあり。漁者四方に網を置廻して捕之、號けて狩網と伝ふ。此魚の味甚他に勝て宜きを以て多く鮓を作る。

佃聚魚(しろうを)

同所川下潮境に於て捕之、市店に送る。魚細小く煮之白し、因んて世に白魚とす。

佃梭□(いかなご・□は魚篇に需)

同所に捕之梭魚(かます)の子に似たるを以て、世に梭魚子とも伝へり。川邊郡尼崎・矢部郡兵庫津等の浦邊にも網之、魚油を煎採て其辛(から)を市店に送り、或は田圃耕作の家に求め、埋之地を肥せり。

現代語訳

鮒魚(えぶな・ボラの幼魚)

大坂佃村の河川に棲息する。四方に設置した網で捕らえ、この漁を狩網と呼ぶ。味が殊に優れるので主に鮓(すし)を作る。

聚魚(しらうお)

河口の付近に棲息する。捕獲したら市場に卸す。細くて小さく、煮ると白くなるので白魚と呼ぶ。

梭魚□(いかなご・□は魚篇に需)

河口の付近に棲息し、梭魚(かますご)とも呼ぶ。尼崎港や神戸港でも捕獲する。煎って魚油(ぎょゆ・魚の脂肪油)を取り出し、残った骨身を市場に卸すか農作の肥料とした。

●出典

『摂陽群談』

『西成郡史全』392「大字佃」

1698年9月4日(元禄11年8月1日)

初代永代橋が架った。

1699年(元禄12年)

江戸佃住吉神社が『地子古跡寺社帳(じしこせきじしゃちょう)』*の古跡地に編入された。

*地子古跡寺社帳とは古刹・古社を地域毎にまとめた文献を指す。

●出典

『佃島年表(地子古跡寺社帳)』

1699年(元禄12年)

小網町の白魚役が江戸幕府に対し助成地の交付を願い出た。

●出典

『佃島年表』

1700年(元禄13年)

佃島の漁師が江戸幕府に対し江戸湾におけるオボコ(ボラの幼魚)の乱獲を禁じてほしいと願い出て、元禄13年7月(1700年8月15日から1700年9月12日までのいつか)に江戸城内の評定所で許可を得た。以て毎年の旧暦6月15日に初イナ(ボラの手前)の上納を始めた。

●出典

『佃島年表』

1702年2月13日(元禄15年正月17日)

大坂の石工が摂津田蓑神社の狛犬を奉納した。狛犬は御垣内(ごかいと・ここでは本殿を囲む玉垣)に現存し、大阪府内で最古とされる。

●出典

田蓑神社の社伝

1702年(元禄15年)

田蓑嶋(佃)に入植した紀氏の子孫・蒲島屋次郎兵衛*が私財を投じて前島を開発し、屋号に因んで前島を蒲島と改称した。蒲島は大坂佃村の東南をなぞる佃川とその東方を流れる神崎川に挟まれた中洲であった。元禄15年3月の石高が23石8斗3升3合を数え、後に増反を経て29石3斗9升9合を数えた。佃島と同じく徳川家の天領にして大坂鈴木町代官所の支配地であり、明治維新までに所属を変えなかった。

なお、同時期の1693年(元禄6年)に堂島川の田蓑橋が架かるも、両者に関係があるか定かでない。

*『西成郡史』は蒲島屋次郎兵衛と表記し、『大阪市西淀川区佃 見市家所蔵資料目録』は蒲島屋治郎衛門と表記する。ここでは『西成郡史』の表記を採用した。

●出典

『西成郡史』394「大字蒲島」

『大阪市西淀川区佃 見市家所蔵資料目録』40「十二 佃の先覚者たち」

『田蓑橋(たみのばし)』

1703年1月31日(元禄15年12月15日)

赤穂浪士四十七士が吉良上野介を討った。赤穂事件である。赤穂浪士四十七士は翌年の1703年3月20日(元禄16年2月4日)に自刃し、泉岳寺に葬られた。

●出典

『佃島年表』

1705年(宝永2年)

下り酒の支配人仲間が毎年の旧暦正月と旧暦9月に江戸住吉神社の境内で庭神楽(にわかぐら)*を奉納すると取り決めた。以て支配人仲間を住吉講と呼ぶようになった。

*舞台にでなく庭に篝火(かがりび)を焚いて奉納する神楽を指す。

●出典

『佃島年表』

1707年4月3日(宝永4年3月1日)

夜毎に隅田川で白魚漁を行う多数の漁船の篝火に、航行の支障と火災の危険があるとして、江戸幕府が漁師に対し漁船を減少せよとの御触を出した。

●出典

『佃島年表』

1709年10月7日(宝永6年9月5日)

浜離宮で6代将軍・徳川家宣(いえのぶ)が諸艦船の訓練を観覧した。

●出典

『佃島年表』

1710年8月25日から1710年9月22日までのいつか

(宝永7年8月)

丹羽長守(にわながもり・遠江守)*と与力・礒貝藤兵衛ら4人が江戸幕府に対し佃島沽券図(こけんず)*を提出した。

沽券図の見た目は1744年(延享元年)の項目で『延享元年佃嶋売券絵図』を参照されたい。

*丹羽長守(1643年・寛永20年ー1726年5月8日・享保11年4月7日)は旗本である。1710年(宝永7年)は北町奉行に在任していた。

*沽券図とは土地の所有権や建物の規模などを記した絵図である。

●出典

『佃島年表』

1711年4月28日(宝永8年3月23日)あるいは

1712年4月28日(正徳2年3月23日)

官船・天地丸*が完成し、浜離宮で6代将軍・徳川家宣(いえのぶ)が観艦式*を行った。

*ここでいう官船とは江戸幕府の所有する船を指す。中でも天地丸は将軍の乗り込む船であった。

*観艦式とは艦船・官船を披露する式典を指す。

●出典

『佃島年表』

日付に注意されたい。『佃島年表』では観艦式の日付が1711年(正徳元年3月23日)となっている。しかし、正徳は1711年6月11日(正徳元年4月25日)に始まるので、正徳元年3月が存在しない。ここでは判断が付かないので、『佃島年表』のいう1711年(正徳元年3月23日)を「正徳元年3月23日にあたる宝永8年3月23日」と捉える場合と、「正徳年間の最初の3月23日=正徳2年3月23日」と捉える場合の二つの時期を併記した。

1711年6月11日(正徳元年4月25日)から

1716年8月8日(正徳6年6月21日)までの間

あるいは1728年(享保13年)

近藤清春(こんどうきよはる)*が『神社仏閣江戸名所百人一首』を刊行した。

*近藤清春(生没年は不詳)は浮世絵師である。

*『神社仏閣江戸名所百人一首』の刊行がいつか分からない。『佃島年表』が正徳年間とする一方で、享保年間とする情報がある。ここでは判断が付かない。

●出典

『佃島年表』

1717年3月13日から1717年4月11日までのいつか

(享保2年2月)

江戸幕府の御触により、浜離宮の石垣から2町(約218メートル)が禁漁の区域となった。

●出典

『佃島年表(御触書古廿)』

1717年(享保2年)

江戸幕府の御触により、隅田川の中でも豊島村(としまむら)*の高札場(こうさつば)*から牛嶋神社に程近いの高札場(吾妻橋よりやや上流)までが御留場(おとめば)*の区間となった。

*豊島村がどの場所を指すか分からない。北千住の高札場か。

*高札場とは法度や掟を記した木札を高く掲げる場所を指す。

*御留場とは将軍の狩猟場を指す。

●出典

『佃島年表(憲法類典抄)』

1718年11月22日〜12月21日(享保3年閏10月)から

1804年2月1日(享和3年12月20日)までの頃

摂津田蓑神社の宮司が大和田住吉神社(大阪府大阪市西淀川区大和田5丁目20番2号)の宮司を兼任した。該当する摂津田蓑神社の宮司は平岡淡路守永貞・平岡淡路守貞郡・平岡讃岐守永積の3代である。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉宮記録・巻一/平岡姓系図)』150・151「二 収録史料の概要」

1718年(享保3年)

平岡淡路守永貞が摂津田蓑神社の宮司に就任した。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(平岡姓系図)』150「二 収録史料の概要」

1719年7月17日(享保4年6月1日)

江戸幕府が小網町の白魚役に対し京橋東西の広小路の約7200坪を助成地として交付した。

●出典

『佃島年表』

1719年12月5日(享保4年10月24日)

佃島の漁師が江戸幕府に対し助成地の交付を願い出て、富岡八幡宮の南方の海浜に網干場として844坪の土地*を拝借した。町屋を建てて深川佃町と名付け、助成地の冥加(みょうが)*として江戸幕府に対し魚の上納を始めた。上納の期間を旧暦3月から旧暦8月までとし、上納する魚の数をひと月に300匹*とした。また、町内に牡丹住吉神社を造営し、江戸佃住吉神社の分霊を祀った。

なお、深川佃町は後世に助成地でなくなり、1931年(昭和6年)に東京都江東区牡丹2・3丁目の一部となるも、牡丹3丁目に牡丹住吉神社が現存する。

*冥加とは助成地や河海における事業の許可の見返りとして幕府に納める租税などを指す。売り上げに一定の税率を掛ける運上と異なり、売り上げや成果に関わらず定額・定量を収めた。

*『佃島年表』には〝八ヵ月惣数二四〇〇を上納〟とある。しかし、この8か月がいつを指すか分からない。

*844坪の土地は荻原乗秀(おぎわらのりひで・生年は不詳ー1735年6月16日・享保20年4月26日)の上地(あげち)であった。上地とは江戸幕府が大名や旗本から取り上げた土地を指す。

●出典

『佃島年表』

『日本史事典』

1721年3月17日(享保6年2月20日)

江戸幕府が佃島の漁師に対し隅田川の千住大橋から上豊島(かみとしま)*まででの漁を許可した。

*上豊島がどの場所を指すか分からないものの、ここでいう千住大橋から上豊島までの区間は、1717年(享保2年)の御触により御留場となった区間の一部だと考えられる。

●出典

『佃島年表』

1721年(享保6年)

佃島の漁師が江戸幕府に対し助成地の交付を願い出て、深川小松町に1380余坪の茅場(かやば)*を拝借し、家作(かさく)*を建てた。

*茅場とは茅の茂る土地を指す。

*家作とは家賃の収入を得る目的で他人に貸す家を指す。

●出典

『佃島年表』

1722年(享保7年)

佃島の漁師が深川に384坪の助成地を拝借した。

●出典

『佃島年表』

1722年4月16日から1722年5月14日までのいつか

(享保7年3月)

江戸幕府が葛西の3村・深川猟師町の8町・麻布領金杉町・本芝町などの合わせて19村に対し御菜の上納を差し止めるように通達した。一方で佃島と小網町に対しては差し止めの通達をしなかった。19村の漁師はこれをよしとせず、漁師の励みのためにも御菜の上納を続けたいと願い出て、享保7年8月(1722年9月11日から1722年10月9日までのいつか)から御菜の上納を再開した。

●出典

『佃島年表(品川町史・下)』

1727年4月27日(享保12年3月7日)

摂津田蓑神社が社殿の屋根を葺き替えた。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉大明神記録)』153「二 収録史料の概要」

1727年(享保12年)

大坂佃村で検地が行われた。

●出典

『西成郡史全』392「大字佃」

1731年(享保16年)

佃島の住民が江戸幕府に対し窮状を訴え200両を賜った。

●出典

『佃島年表』

1731年(享保16年)

将軍の遊漁に使用する大六人引網*のひと組が完成し、佃島の漁師が島内に保管した。

*大六人引網が何を指すか分からない。

●出典

『佃島年表』

1732年8月10日(享保17年6月20日)

佃島の漁師が江戸幕府に対し『御用網*納屋建築見積書』を提出した。

*御用網が何を指すか分からない。将軍の遊漁に使用する網か、あるいは将軍家の御菜となる白魚の漁に使用する網か。

●出典

『佃島年表』

1732年9月19日(享保17年8月1日)

佃島の漁師が江戸幕府に対し御用網の修理を願い出た。

●出典

『佃島年表』

1733年(享保18年)

伍重軒露月(読みは不明)が『名物鹿子』を刊行した。佃島の絵と句を掲載する。

当時の江戸佃住吉神社は亀戸と並ぶ藤の名所で、庶民が「遠藤(とおふじ)は亀戸、近藤(ちかふじ)は佃なり」と謳った。また、後述する五世川柳・水谷緑亭が「一声であまる佃のほととぎす」と詠んだ。

五世川柳・水谷緑亭についての詳細は1842年4月12日(天保13年3月2日)の項目を参照されたい。

●出典

『佃島年表』

『東京路上細見』

1734年(享保19年)

将軍の遊漁に使用する大六人引網*のもうひと組が完成し、佃島の漁師が島内に保管した。

*大六人引網が何を指すか分からない。

●出典

『佃島年表』

1735年(享保20年)

大坂佃村の石高が1388石余・新田11石余を数えた。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録』148「二 田蓑神社と佃村」

1739年11月12日(元文4年10月12日)

江戸幕府が住吉神社の宮司・津守日向に対し『漁猟裁許状(さいきょじょう)』*の保管を託した。

*裁許状とは奉行所が裁判で勝訴した者に対し下付する裁判の記録である。

●出典

『佃島年表』

ここでいう住吉神社が摂津田蓑神社か江戸佃住吉神社のどちらを指すか分からない。後述する1751年(寛延4年2月)あるいは1752年(宝暦2年2月)の裁判に際し、佃島の漁師が大坂佃村から裁許状を取り寄せたので、1739年(元文4年)に『漁猟裁許状』を保管した住吉神社とは摂津田蓑神社を指すのかもしれない。しかし、『漁猟裁許状』の保管から2年後の1741年(寛保元年9月)に摂津田蓑神社の社号が住吉神社となるので、『漁猟裁許状』を保管した1739年(元文4年)の時点で摂津田蓑神社を住吉神社と呼んだか疑問が残る。精査が必要である。

1739年(元文4年)

佃島に築地本願寺の説教所が建ち、佃島の住民が説教所を道場と呼んだ。

●出典

『佃島年表』

1741年10月10日から1741年11月7日までのいつか

(寛保元年9月)

摂津田蓑神社が社号を住吉神社と改称した。

●出典

田蓑神社の社伝

1741年(寛保元年)

佃島の住民が深川小松町の家作に隠売女(かくしばいじょ)*を置いたとして、江戸幕府がこれを咎め、助成地を取り上げた。

*隠売女とは江戸幕府の公認を受けない売春婦を指す。

●出典

『佃島年表』

1744年(延享元年)

『延享元年佃嶋売券絵図』が刊行された。

●出典

国立国会図書館デジタルコレクション

1746年(延享3年)

江戸幕府が佃島の住民に対し深川小松町の助成地を戻した。ただし、家作を許さなかった。

●出典

『佃島年表』

1746年(延享3年)

大野村の運上が改まった。また、南は大和川(現在の大阪府大阪市と大阪府堺市の境界をなす河川)から北は尼崎水尾(現在の兵庫県尼崎市中在家町・南城内)までの水域が漁場として認められた。この頃の運上銀は39匁1分8厘で、村内に70軒の家屋が立ち、85人が暮らした。

●出典

『西成郡史』402「福村」

1748年6月26日(延享5年6月1日)あるいは

1749年7月14日(寛延2年6月1日)

奉行・市橋直挙(なおたか・下総守)が佃島の漁師に対し銭瓶橋付近での四つ手網漁*の禁止を命じた。しかし、佃島の漁師が奉行・市橋直挙に対し由緒*を上申し、結果として四つ手網漁の継続に許可を得た。

*市橋直挙(1712年・正徳2年ー1802年5月8日・享和2年4月7日)。

*四つ手網漁の様子はこちらで確認されたい。岡山観光WEBのウェブサイト『四ツ手網』https://www.okayama-kanko.jp/spot/10170

*由緒が何の由緒か分からない。

●出典

『佃島年表』

日付に注意されたい。『佃島年表』では四つ手網漁の禁止された日付が1748年(寛延元年6月1日)となっている。しかし、寛延は1748年8月5日(寛延元年7月12日)に始まるので、寛延元年6月が存在しない。ここでは判断が付かないので、『佃島年表』のいう1748年(寛延元年6月1日)を「寛延元年6月1日にあたる延享5年6月1日」と捉える場合と、「寛延年間の最初の6月1日=寛延2年6月1日」と捉える場合の二つの時期を併記した。

1749年10月11日から1749年11月9日までのいつか

(寛延2年9月)

佃島の漁師が1722年(享保7年)に拝借した深川小松町の助成地を返上した。

●出典

『佃島年表』

1750年5月6日(寛延3年4月1日)

深川筋で9代将軍・徳川家重の御成があった。佃島の漁師が深川佃町の蓬莱橋を改造する費用として江戸幕府から500両を拝借した。

●出典

『佃島年表』

1751年2月26日から1751年3月26日までのいつか

(寛延4年2月)あるいは

1752年3月16日から1752年4月13日までのいつか

(宝暦2年2月)

佃島の漁師と堀江村の漁師との間に六人引網(ろくにんひきあみ)*にまつわる訴訟が起こった。しかし、佃島の漁師が証文となる『漁猟裁許状』を大坂佃村に預けているとして、裁判の延期を願い、取り寄せた『漁猟裁許状』を1751年3月29日(寛延4年3月3日)あるいは1752年4月16日(宝暦2年3月3日)の裁判に提出した。裁判の後に佃島の漁師が『漁猟裁許状』を手元に保管するようになり、結果として大坂佃村との間に不和が生じた。

*六人引網が何を指すか分からない。

●出典

『佃島年表』

訴訟の起こった時期に注意されたい。『佃島年表』では訴訟の起こった時期が1751年(宝暦元年2月)となっている。しかし、宝暦は1751年12月14日(宝暦元年10月27日)に始まるので、宝暦元年2月が存在しない。ここでは判断が付かないので、『佃島年表』のいう1751年(宝暦元年2月)を「宝暦元年2月にあたる寛延4年2月」と捉える場合と、「宝暦年間の最初の2月=宝暦2年2月」と捉える場合の二つの時期を併記した。

『漁猟裁許状』を提出した日付にも注意されたい。『佃島年表』では『漁猟裁許状』を提出した日付が宝暦元年3月3日となっている。しかし、宝暦は先述の通り1751年12月14日(宝暦元年10月27日)に始まるので、宝暦元年3月3日が存在しない。ここでは判断が付かないので、『佃島年表』のいう宝暦元年3月3日を「宝暦元年3月3日にあたる寛延4年3月3日」と捉える場合と、「宝暦年間の最初の3月3日=宝暦2年3月3日」と捉える場合の二つの時期を併記した。

1752年9月8日から1752年10月6日までのいつか

(宝暦2年8月)

佃島の名主が江戸城の本丸に召出(めしい)だされ、小鳥の餌となる小エビと小ウナギを毎日に差し出すように命じられた。

●出典

『佃島年表』

1754年(宝暦4年)

隅田川の西澪に佃島四つ手澪杭*が建った。

*四つ手澪杭が何を指すか分からない。

●出典

『佃島年表』

1754年6月21日(宝暦4年5月1日)

佃島の漁師が江戸幕府に対し御菜の漁場での不漁を理由に白魚役の御用御免を願い出た。

●出典

『佃島年表』

1765年(明和2年)

大坂佃村で検地が行われた。

●出典

『西成郡史全』392「大字佃」

1766年3月11日(明和3年2月1日)

佃島の漁師が奉行所の諮問(しもん)*に対し御網御用について答申(とうしん)*した。

*諮問とは有識者に対する意見の問いを指し、答申とは諮問に対する返答を指す。

●出典

『佃島年表(市史・産業篇)』

1766年9月10日(明和3年8月7日)

奉行所で佃島の漁師の総代・十兵衛ら8人が由緒やその他についての諮問を受け、文書を以て答申した。

●出典

『佃島年表(市史・港湾篇)』

1767年(明和4年)

小網町の白魚役が江戸幕府に対し冥加*として夏から冬の間に2000匹の御小肴を上納したいと願い出た。

*何にまつわる冥加か分からない。

●出典

『佃島年表』

1771年(明和8年)

大坂佃村で検地が行われた。

●出典

『西成郡史全』392「大字佃」

1771年(明和8年)

摂津田蓑神社の宮司・平岡淡路守永貞が織部に改名した。また、平岡淡路守貞郡が摂津田蓑神社の宮司に就任した。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(平岡姓系図)』150「二 収録史料の概要」

1776年1月2日(安永4年12月11日)

朶花房夜兎(やと)が師匠・雪中庵大島蓼太(せっちゅうあんおおしまりょうた)*と友人・飯島吐月(いいじまとげつ)との三吟(さんぎん)*による『住吉千句(すみよしせんく)』*を江戸佃住吉神社に奉納した。

*大島蓼太(1718年・享保3年ー1787年10月17日・天明7年9月7日)は俳人で、朶花房夜兎と飯島吐月の師匠である。

*三吟とは連歌や連句などを3人で付け合って詠むことを指す。

*『住吉千句』は大島蓼太ら3人が住吉の神に奉納すべく1年をかけて詠んだ千句の連歌である。

●出典

『佃島年表』

1784年10月14日(天明4年9月1日)から

1784年11月12日(天明4年9月30日)までのいつか

津守日向守好弘が江戸佃住吉神社の宮司に就任した。これに際し、摂津田蓑神社の宮司・平岡淡路守貞郡が奥書(おくがき)*を記した。奥書によると、摂津田蓑神社が本家に相当し、江戸佃住吉神社が分家に相当し、分家の願書(ねがいがき)には本家の印形(いんぎょう)が必要であった。また、1796年4月8日〜5月6日(寛政8年3月)・1818年5月17日(文化15年4月13日)・1850年5月24日(嘉永3年4月13日)の記録*によると、分家に不埒者のいる場合は本家が相続人を出し、両家のそれぞれに相続人のいない場合は互いに相続人を出した。

*ここでいう奥書とは保証書を指す。

*『住吉大明神記録』の「一礼」の項目を指す。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(平岡姓系図)』151「二 収録史料の概要」

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉大明神記録)』153「二 収録史料の概要」

1789年11月28日(寛政元年10月12日)

江戸幕府が隅田川を浚渫(しゅんせつ)し中洲を取り除いた。

●出典

『佃島年表』

1790年以前(寛政2年以前)

石川島の南東に新たな寄洲が形成し始めた。

●出典

『中央区の島物語〜江戸時代の石川島〜』

1790年(寛政2年)

老中・松平定信が石川島の南東の寄洲に人足寄場(にんそくよせば)*を設置した。1万6000坪の敷地に様々な技術を訓練するための小屋を置き、罪人が鍛冶・紙漉・駕籠・彫物・屋根葺きなどを学んだ。入所の期間は原則として3年3か月であった。

*人足寄場とは軽罪人の自立を支援する施設を指す。

●出典

『中央区の島物語〜江戸時代の石川島〜』

『江戸情緒を残す佃島周辺と文化開花の源流築地を訪ねる』

1791年4月3日から1791年5月2日までのいつか

(寛政3年3月)

江戸佃住吉神社の境内に大坂屋伊兵衛(おおさかやいへえ)こと川上正吉(かわかみしょうきち)*の頌徳碑(しょうとくひ)*が建った。撰文は加茂季鷹(かものすえたか)*による。

*川上正吉(生年は不詳ー1718年・享保3年)は江戸湊の防衛にあたった船手頭(ふなでがしら)である。

*頌徳碑とは個人の徳や業績を讃えるための碑である。

*加茂季鷹(1754年2月27日・宝暦4年2月6日ー1841年11月21日・天保12年10月9日)は国学者にして神職である。

●出典

『佃島年表』

1791年12月25日から31日までのいつか

(寛政3年12月1日から7日までのいつか)

佃島の島民の日常で使用する2艘の船について、櫓(ろ)*の使用が停められた*。

*櫓とは人力で水を掻く装置で、水掻きにあたる先端を水中に下ろし、柄を船尾に取り付け、取り付けた部分を支点に柄を左右に動かし、推進力を得る。

*誰が櫓の使用の停止を命じたか、停止を命じた理由が何か、何れも分からない。

●出典

『佃島年表』

時期に注意されたい。『佃島年表』では櫓の使用を停められた時期が1791年(寛政3年12月)となっているものの、1791年と寛政3年12月の合致する期間は1791年12月25日から31日まで(寛政3年12月1日から7日まで)のわずか7日間しかない。もしも『佃島年表』のいう1791年(寛政3年12月)が寛政3年12月1日から30日(寛政3年の大晦日は12月30日)を指すなら、グレゴリオ暦の1791年12月25日から1792年1月23日までに相当する。

1792年(寛政4年)

石川島の人足寄場の役所が江戸佃住吉神社に対し毎年の旧暦正月・旧暦5月・旧暦9月に1俵ずつの米を奉納すると申し出た。

●出典

『佃島年表』

1792年(寛政4年)

石川氏が江戸幕府に対し屋敷替(やしきがえ)*を願い出て、石川島の領地を返納し、1792年6月15日(寛政4年4月26日)を以て永田馬場(現在の東京都千代田区麹町と永田町)の代替地へと移った。

*屋敷替とは江戸幕府の命により屋敷の土地を変更することを指す。

●出典

『佃島年表』

『中央区の島物語〜江戸時代の石川島〜』

1792年7月16日(寛政4年5月28日)

石川島の石川氏の屋敷が人足寄場の添地(そえち)となり、以て石川島の全体が人足寄場となった。

●出典

『中央区の島物語〜江戸時代の石川島〜』

1792年(寛政4年)

白魚役*の上納する御小肴の数が西丸・本丸に向けた700匹と、他に向けた2500匹に改まった。

*白魚役がどこの漁師を指すか分からない。先述の通り1754年6月21日(宝暦4年5月1日)に佃島の漁師が江戸幕府に対し白魚御用御免を願い出たので、ここでいう白魚役は佃島以外の漁師か。

●出典

『佃島年表』

1792年(寛政4年)

元浦(本芝浦・芝金杉浦・現在のJR山手線田町駅の周辺)の漁師による御菜の上納が廃止となり、金納に改まった。

●出典

『佃島年表(品川区史・上)』

1793年(寛政5年)

摂津田蓑神社の宮司・平岡淡路守貞郡が権太夫に改名した。また、平岡讃岐守永積が摂津田蓑神社の宮司に就任した。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(平岡姓系図)』150「二 収録史料の概要」

1795年5月19日から1795年6月16日までのいつか

(寛政7年4月)

江戸の砂糖問屋の9名が江戸住吉構を結成した。

●出典

『佃島年表』

1796年(寛政8年)

白魚役*による御菜の上納が廃止となり、金納に改まった。

*白魚役がどこの漁師を指すか分からない。先述の通り1754年6月21日(宝暦4年5月1日)に佃島の漁師が江戸幕府に対し白魚御用御免を願い出たので、ここでいう白魚役は佃島以外の漁師か。

●出典

『佃島年表』

1796年4月8日(寛政8年3月1日)

江戸佃住吉神社の宮司・津守日向守好弘が平岡日向に改名した。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(平岡姓系図)』150「二 収録史料の概要」

1796年(寛政8年)

摂津田蓑神社の宮司・平岡讃岐が奉行所*に対し佃島の由緒・東照宮*の勧請の由来・神社の来歴などを述べる由緒書を提出した。

*奉行所が大坂の奉行所を指すか江戸の奉行所を指すか分からない。

*東照宮が摂津田蓑神社の境内社を指すか江戸佃住吉神社に合祀した東照御親命を指すか分からない。

●出典

『佃島年表(金子為雄の所蔵する由緒書)』

1798年(寛政10年)

江戸住吉構が54両を費した石灯籠を江戸佃住吉神社に奉納した。

●出典

『佃島年表(砂糖貿易同業組合沿革史)』

1798年7月15日(寛政10年6月2日)

11代将軍・徳川家斉が官船・天地丸に搭乗し、品川沖で漁業を観覧した。これに伴い市中の漁師が出払ったために、庶民が難儀した。

●出典

『佃島年表』

1799年(寛政11年)

江戸住吉構が江戸佃住吉神社に対し海上における加護の御礼として毎年に初穂料を奉納すると議決した。

●出典

『佃島年表(砂糖貿易同業組合沿革史)』

1799年(寛政11年)

葛飾北斎が『狂歌東遊』を刊行した。佃島の白魚漁と江戸佃住吉神社が描かれる。

●出典

国立国会図書館デジタルコレクション

(打ち出(い)でる 月は世界の鐵砲洲 玉のようにて 雲を貫く)

1800年頃(寛政12年頃)

歌川豊広が『江戸百景佃嶌帰帆』を刊行した。

●出典

『佃島年表』

1801年10月4日(享和元年8月27日)

摂津田蓑神社の宮司が同社の縁起を記した。当時の境内を取り巻く景色を次のように伝える。

社地ハ左には水のなかれつくることなく、右には東西往来(ゆきき)の道あり、後(うしろ)には森森(しんしん)たる孫林(はやし)をかまへ、前には広広(かうかう)たる野田(やでん)ありて、自然と左青龍・右白虎・前朱雀・後玄武の四神相応(しじんそうおう)*の地にかなへり

*四神相応とは土地や建物を取り巻く環境が天の四神(夜空の星々を東西南北に区切って大きな4体の霊獣に見立たてたもの)に相応しい状態を指す。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録』2「二 田蓑神社と佃村」

『デジタル大辞泉』

1804年(文化元年)

摂津田蓑神社の宮司・平岡讃岐守永積が江戸佃島を訪れた。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉宮記録・巻二)』151「二 収録史料の概要」

1804年(文化元年)から

1816年(文化13年)までの頃

大坂湾岸の漁業が発達する中で、諸村の漁師が漁区を巡って紛争を起こした。これを受け、円滑な漁業を行うべく野田村・大野村・福村・九条村・難波村が五箇村組合を結成した。大坂佃村・大和田村の漁師は組合に加盟しなかった。

●出典

『西成郡史 第三編 各種の事業上巻』第二章 漁業 483

1804年(文化元年)から

1816年(文化13年)までの頃

葛飾北斎が『絵本隅田川両岸一覧』*を刊行した。

*『絵本隅田川両岸一覧』は上巻(高輪~両国広小路)・中巻(両国橋~大川橋)・下巻(浅草寺~吉原)に分かれ、上巻に佃島と江戸佃住吉神社を描く。刊行した時期に諸説がある。

●出典

『佃島年表』

1804年7月6日(文化元年5月29日)から

1819年5月7日(文政2年4月14日)までの頃

この頃の摂津田蓑神社の宮司は平岡讃岐守永積であった。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉宮記録・巻二)』151「二 収録史料の概要」

1802年(文化2年)

亜欧堂田善(あおうどうでんぜん)*が白河鹿嶋神社に油絵『江戸佃島より品川駅を望む図』を奉納した。

*亜欧堂田善(1748年・寛延元年ー1822年6月25日・文政5年5月7日)は洋風画家にして銅版画家である。

●出典

『佃島年表(絵画叢誌一九五号)』

1807年9月20日(文化4年8月19日)

初代永代橋が富岡八幡宮の例祭に訪れた参拝客の重さに耐えられず落橋した。

12年ぶりの祭礼と30年ぶりの神輿渡御に加え、修築の終わったばかりの社殿が参拝客を集めた。本来の祭日は文化4年8月15日であったものの、15日に大雨が降ったために、例祭が19日に延期となった。19日の午前に将軍家を乗せた御座船が永代橋の下を通過するとして、役人が永代橋を通行止めにしたために、橋の西詰で数万もの群衆が足止めを食った。御座船の通過した頃に役人が通行止めを解除するや、群衆が永代橋に殺到し、我先に富岡八幡宮へと急いだ。直後の巳刻(10時頃)に橋の中央が崩壊し、群衆が大雨で増水した隅田川に落ちた。結果として、確認の取れただけでも736人が命を落とし、行方不明者も含めば1500余人が犠牲となった。佃島で引き揚げた遺体は31人を数えた。

崩壊の原因は群衆の重みのみならず、1698年9月4日(元禄11年8月1日)の架橋から約110年の間に蓄積した劣化と、初代永代橋の貧弱な構造にあったと考えられる。

●出典

『佃島年表』

『文化4年江戸永代橋崩落事故、祭礼の大群衆で』

1808年(文化5年)

佃島の住民が佃島の東方の沼地を埋め立て網干場を作った。

●出典

『佃島年表(御府内沿革図書)』

1810年9月21日(文化7年8月23日)

芝海手徳川式部卿屋敷*で11代将軍・徳川家斉の御成があり、大川通りで徳川家斉が佃島の漁師による漁の実演を観覧した。

*芝海手式部卿屋敷がどの建物を指すか分からない。

●出典

『佃島年表』

1812年9月26日(文化9年8月21日)

芝海手徳川式部卿屋敷*で11代将軍・徳川家斉の御成があり、大川通りで徳川家斉が佃島の漁師による漁の実演を観覧した。

*芝海手式部卿屋敷がどの建物を指すか分からない。

●出典

『佃島年表』

1815年(文化12年)

摂津田蓑神社が東照宮様二百年御神忌を執り行った。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉宮記録・巻二)』151「二 収録史料の概要」

1817年頃(文化14年頃)

石川島の埋め立てが進み、石川島と佃島が陸続きとなった。

●出典

『中央区の島物語〜江戸時代の石川島〜』

1821年(文政4年)

摂津田蓑神社が大野百島住吉神社(大阪府大阪市西淀川区百島1丁目3番98号)に御幣(ごへい)*を勧請した。

*御幣とは神前に供える幣帛(へいはく)の一種を指す。幣帛とは神前の供物の中でも神の食事・神饌(しんせん)以外を指す。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉宮記録・巻三)』151「二 収録史料の概要」

1822年(文政5年)

江戸佃住吉神社が境内に龍姫大神(たつひめのおおかみ・豊玉姫神・とよたまひめのかみ)を祀る龍神社を造営した。しばらくして佃島に白蛇が現れ、佃島の住民が白蛇を龍神(於迦美大神・おかみのおおかみ)と崇め、島内に祠を造営した。しかし、祠の近くに網を渋釜*で煮る作業場があり、祠が火熱の害を受けやすかったためか、網元の夢枕に龍神が立ち、江戸佃住吉神社の境内へ遷りたいと夢告した。これを受け、1838年(天保9年)に佃島の住民らが龍神の祠を江戸佃住吉神社の龍神社に合祀した。翌年の1839年(天保10年)に日本橋の老舗・白木屋が店舗の守護神・弁財天を神徳の大きさ故に持ちきれないと手放し、江戸佃住吉神社の龍神社に合祀した。龍神社と弁財天を合わせて龍王弁財天と呼ぶようになり、開運出世・金運上昇・商売繁盛・学業成就・芸能達者・病気平癒の神徳を持つ神として現在も崇敬を集める。現在は龍神社の例祭を毎年の3月下旬頃に執り行う。

*渋釜が何を指すか分からない。

●出典

『佃島年表』

佃住吉神社の社伝

1824年10月27日(文政7年9月6日)

佃島の名主・清右衛門が奉行所に対し銭瓶橋付近の四つ手網漁の由来を答申した。

●出典

『佃島年表』

1825年(文政8年)

摂津田蓑神社の宮司・平岡淡路守永積が織部に改名した。また、平岡淡路守永光が摂津田蓑神社の宮司に就任した。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉宮記録・巻三)』151「二 収録史料の概要」

1826年9月22日(文政9年8月21日)

芝海手徳川式部卿屋敷*で11代将軍・徳川家斉の御成があり、また、浜離宮で御台所・広大院(みだいどころ・こうだいいん)*の御成があり、それぞれが漁の実演を観覧した。

*芝海手式部卿屋敷がどの建物を指すか分からない。

*御台所とは将軍の正室を指す。

●出典

『佃島年表』

1827年(文政10年)

平岡織部が江戸佃島を訪れた。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉宮記録・巻三)』152「二 収録史料の概要」

1829年4月24日(文政12年3月21日)から

1839年9月16日(天保10年8月9日)までの頃

この頃の摂津田蓑神社の宮司は平岡讃岐守永光であった。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉宮記録・巻四)』152「二 収録史料の概要」

1830年3月24日(文政13年3月1日)

曙山桜田一*が田村神社(福島県郡山市田村町山中本郷135番)に大絵馬『佃島南望之図』を奉納した。

*曙山桜田一が何者か分からない。

*『佃島年表』では日付が天保元年3月1日となっている。しかし、文政から天保への改元が文政13年12月であるので、正しくは文政13年である。絵馬に記す日付は文政十三年庚寅吉祥日である。

●出典

『佃島年表』

『佃島と白魚漁業:その漁場紛争史』

1830年頃(天保3年頃)

歌川広重が大判錦絵(横判)『東都名所永代橋佃沖漁舟』を刊行した。

●出典

『佃島年表』

1830年頃(天保3年頃)

佃島に紀州賀多(かた・加太)の漁師が雑居し、佃島に居住する全ての漁師が浄土真宗の門徒であった。

●出典

『江戸名所図会』

1831年8月8日(天保2年7月1日)

奉行・遠山左衛門尉景元(とおやまさえもんのじょうかげもと)*が佃島の住民に対し盆踊りをしながらの市中の徘徊を禁じた。

*遠山左衛門尉景元(1793年9月27日・寛政5年8月23日ー1855年4月15日・安政2年2月29日)は旗本である。

●出典

『佃島年表』

1831年1月23日(天保元年12月10日)から

1845年1月8日(天保15年12月1日)までのいつか

大坂佃村の石高が1413石余・新田11石余を数え、西成郡における大村と称された。最盛期最の大坂佃村は佃千軒と称され、その殆どが漁師の家屋であった。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(天保郷帳)』148「二 田蓑神社と佃村」

1831年(天保2年)

平岡淡路の弟・帯刀が江戸佃住吉神社の宮司に就任し、平岡日向に改名した。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉宮記録・巻四)』152「二 収録史料の概要」

1832年11月22日(天保3年11月1日)

江戸佃住吉神社の宮司・平岡好貞が『大江戸佃島住吉神社略縁起』を起草した。

●出典

『佃島年表』

1834年2月9日から1834年3月9日までのいつか

(天保5年正月)

斎藤幸成(さいとうゆきなり)*が『江戸名所図会』の前編にあたる10冊を刊行した。巻1(かんのいち)天枢之部(てんすうのぶ)に佃島と住吉神社を描く。

*斎藤幸成(1804年・文化元年ー1878年3月6日・明治11年3月6日)は文人である。雅号を月岑(げっしん)と呼んだ。祖父・幸雄(長秋)と父・幸孝(莞斎)の遺志を継ぎ『江戸名所図会』を完成させた。

●出典

『佃島年表』

1835年5月27日から1835年6月25日までのいつか

(天保6年5月)

江戸佃住吉神社が再建*のための募金を行った。

*再建の原因が分からない。1829年4月24日(文政12年3月21日)の文政の大火による焼失か、1834年3月16日(天保5年2月7日)の火災による焼失か、『佃島年表』だけでは判断が付かない。

●出典

『佃島年表(佃島住吉御社再建仕法書)』

1836年2月17日から1836年3月16日までのいつか

(天保7年正月)

斎藤幸成が『江戸名所図会』の後編にあたる10冊を刊行した。

●出典

『佃島年表』

1837年(天保8年)

佃煮の老舗・天安が創業した。

●出典

天安

1837年5月5日から1837年6月2日までのいつか

(天保8年4月)

江戸湾の44村の漁師が12代将軍・徳川家慶の就任祝いに必要とする5000匹の鯛の生簀(いけす)に事を欠かぬようにと誓約を交わした。

なお、仁孝天皇による徳川家慶への征夷大将軍宣下は1837年10月1日(天保8年9月2日)である。

●出典

『佃島年表』

1838年(天保9年)

佃島の住民らが島内にあった龍神の祠を江戸佃住吉神社の龍神社に合祀した。

龍神社についての詳細は1822年(文政5年)の項目を参照されたい。

●出典

『佃島年表』

1838年(天保9年)

芝大門の大仏師・万屋利兵衛が江戸佃住吉神社の八角神輿を制作した。天皇の御座・高御座(たかみくら)を模した造形で、海上での神輿渡御*にも耐え得るように、内部を漆で仕上げ気密を高めた。

*海上での神輿渡御は1962年(昭和37年)8月の例大祭を最後に中断された。

●出典

佃住吉神社の社伝

『中央区民文化財69 住吉神社神輿(すみよしじんじゃみこし)』

1838年3月26日(天保9年3月1日)から

1838年4月23日(天保9年3月29日)までのいつか

大坂佃村・大和田村の漁師と五箇村組合との間に淀川の漁場を巡る紛争と裁判が起った。大坂佃村の漁師の関わる悶着はこれにとどまらず、尼崎・西宮・堺でも漁業権を露骨に侵害し、都度に現地の漁師と紛争を起こし、奉行所に呼び出されては「全国の漁御免」を提出した。裁判は概ね大坂佃村の漁師にとって有利な結果に終わった。

●出典

『西成郡史 第三編 各種の事業上巻』第二章 漁業 483

『大阪市西淀川区佃 見市家所蔵資料目録』37「七 佃漁師大暴れの巻」

1839年(天保10年)

日本橋の老舗・白木屋が店舗の守護神・弁財天を江戸佃住吉神社の龍神社に合祀した。

龍神社についての詳細は1822年(文政5年)の項目を参照されたい。

●出典

『佃島年表』

1839年(天保10年)から

1857年(安政4年)までの頃

この頃の摂津田蓑神社の宮司は平岡讃岐守永光であった。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉宮記録・巻五)』152「二 収録史料の概要」

1839年4月14日(天保10年3月1日)

大坂の菱垣廻船問屋・顕屋(けんや)清三郎と江戸の菱垣廻船問屋・利倉金三郎が連名で江戸佃住吉神社に一対の鋳鉄製の天水桶(てんすいおけ)*を奉納した。

*天水桶とは消防や打ち水のために雨水を溜めておく桶を指す。

●出典

『佃島年表』

1841年(天保12年)

木綿問屋組合・白子組が江戸佃住吉神社に石製の手水盤を奉納した。

●出典

『佃島年表』

1842年4月12日(天保13年3月2日)

奉行所が佃島の魚商にして川柳の作家・水谷緑亭(みずたにりょくてい)に対し、彼による養父母への孝養や佃島の風俗の矯正が殊勝の行いであるとして、三度にわたり褒賞を授けた。

水谷緑亭(1787年・天明7年ー1858年9月22日・安政5年8月16日)は川柳の作家である。南茅場町(現在の東京都中央区日本橋茅場町1丁目)に生まれ、本名を金蔵と呼んだ。幼い頃に父を亡くし、佃島の漁師・太平次の下で漁師として養われ、佃島の名主を務めた。文化年間(1804年から1818年まで)に二世川柳・柄井弥惣右衛門(からいやそうえもん)の門弟となり、腥斎佃(なまぐさいたつくり)と号した。柄井弥惣右衛門の没後に四世川柳・人見周助(ひとみしゅうすけ)の門弟となり、1837年(天保8年)に五世川柳として川柳の宗家を継いだ。1838年(天保9年)に初世川柳から続いた『誹風柳多留(はいふうやなぎだる)』の刊行を176編で終了し、1841年(天保12年)から1849年(嘉永2年)までに55編の『新編柳多留(しんぺんやなぎだる)』を刊行した。『新編柳多留』を刊行しつつ川柳の作法を築き、晩年に作法を柳風狂句(りゅうふうきょうく)と名付けた。川柳の編著に『狂句百味(きょうくひゃくみ)』『住吉社奉額狂句会(すみよししゃほうがくきょうくかい)』などがあり、川柳の他に草双紙(くさぞうし)の『遊仙沓春雨草子(ゆうせんくつはるさめそうし)』『祥瑞白菊物語(しょうずいしらぎくものがたり)』や伝記物の『俳人百家撰(はいじんひゃっかせん)』などがある。

●出典

『佃島年表』

五世川柳水谷緑亭句碑の由緒書き

1843年(天保14年)

佃煮の老舗・田中屋が創業した。佃島における最古の佃煮屋との説があるも、1843年(天保14年)以前の記録がなく、創業がいつであるか分からない。

●出典

田中屋

1843年(天保14年)

大坂佃村で検地が行われた。

●出典

『西成郡史全』392「大字佃」

1843年5月中旬(天保14年4月中旬)

鰹節問屋・小舟町組が江戸佃住吉神社を正式な守護神として崇め、鰹の大漁を祈願すべく鰹釣の神楽の奉納を定めた。

●出典

『佃島年表(東京鰹節問屋組合によるかつをぶし)』

1844年(弘化元年)

大坂佃村で検地が行われた。

●出典

『西成郡史全』392「大字佃」

1845年9月2日(弘化2年8月1日)

佃島の漁師が2組の小六人網*の補修にかかる費用として江戸幕府から400両を拝借した。

*小六人網が何を指すか分からない。

●出典

『佃島年表』

1848年以前(嘉永元年以前)

渓斎英泉(けいさいえいせん)が『東都花暦 佃沖ノ白魚取』を刊行した。

●出典

国立国会図書館デジタルコレクション

1849年6月20日から7月19日までのいつか

(嘉永2年5月)

江戸佃住吉神社が江戸湊に入港する諸国の廻船の安全を願い、御祈祷札(ごきとうふだ)を出すと決めた。

●出典

『佃島年表』

1850年4月12日から5月11日までのいつか

(嘉永3年3月)

江戸佃住吉神社が境内に疫神社と疱瘡神社を造営した。以降の毎年の旧暦4月6日に疫神(えきじん・やくじん)の祭祀を執り行い、参拝者に対し神符(しんぷ・御札)を授与し、戸毎(こごと)に貼らせた。

●出典

『佃島年表』

『学芸員自然と歴史のたより「幕末のコレラ流行」』

去る1822年9月中旬(文政5年8月)から同年11月中旬(文政5年10月)にかけてコレラが流行した。疫神社と疱瘡神社を造営した背景にコレラの流行があるか。

1850年頃(嘉永3年頃)

歌川広重が『東都名所 佃島入船ノ図』を刊行した。

●出典

国立国会図書館デジタルコレクション

1850年頃(嘉永3年頃)

歌川広重が『東都名所之内 鉄砲州佃真景』*を刊行した。

*『佃島年表』では『花鳥入風景東都名所』となっている。『東都名所』と『花鳥入風景東都名所』が別の作品かもしれないので注意されたい。

●出典

国立国会図書館デジタルコレクション

1852年(嘉永5年)

歌川広重が『東都八景佃嶋帰帆』を刊行した。

●出典

『佃島年表』

真帆引いて 帰る佃に夕月の 御舟も同じ 舫(もや)いするらし

舫いとは船を係留する杭を呼びます。

1852年(嘉永5年)

摂津田蓑神社が盗賊の被害に遭った。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉宮記録・巻五)』152「二 収録史料の概要」

1853年6月7日から7月5日までのいつか

(嘉永6年5月)

畳表問屋が江戸佃住吉神社に石製の玉垣を奉納した。

●出典

『佃島年表』

1853年7月6日(嘉永6年6月1日)

アメリカの海軍士官・マシューペリーが艦隊を率いて浦賀に入港した。

●出典

『佃島年表』

1853年(嘉永6年)

江戸幕府が品川沖に砲台の築造を始めた。

●出典

『佃島年表』

1853年10月3日から10月31日までのいつか

(嘉永6年9月)

五世川柳・水谷緑亭らが『住吉社奉額狂句会』を刊行した。

五世川柳・水谷緑亭についての詳細は1842年4月12日(天保13年3月2日)の項目を参照されたい。

●出典

『佃島年表』

1853年10月9日(嘉永6年9月7日)

江戸幕府が廻船問屋に対し船の鑑札(かんさつ)*を行い、江戸佃住吉神社も同様に鑑札を受けた。

*ここでいう鑑札とは江戸幕府による営業の公認を指す。

●出典

『佃島年表』

1854年(嘉永7年)

摂津田蓑神社が盗賊の被害に遭った。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉宮記録・巻五)』152「二 収録史料の概要」

1854年7月22日(嘉永7年6月28日)

摂津田蓑神社が五社神社の社殿の造営に関わった。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉大明神記録)』153「二 収録史料の概要」

1854年9月22日から10月21日までのいつか

(嘉永7年8月)あるいは

1855年9月11日から10月10日までのいつか

(安政2年8月)

江戸幕府が芝金杉町(現在の東京都港区芝1・2丁目)の松平肥前守(まつだいらひぜんのかみ)の陣屋に程近い海岸から澪までの24間に杭を打つ計画を立て、町年寄(まちどしより)*漁師らに対し支障の有無を問い正した。これに対し佃島の四つ手網の頭が漁に支障があると答申した。

*町年寄とは各町の名主を統括し、奉行所と庶民との間で市政を司った役人を指す。樽屋・奈良屋・喜多村の3家の世襲であった。

●出典

『佃島年表』

時期に注意されたい。『佃島年表』では支障の有無を問い正した時期が1854年(安政元年8月)となっている。しかし、安政は1855年1月15日(安政元年11月27日)に始まるので、安政元年8月が存在しない。ここでは判断が付かないので、『佃島年表』のいう1854年(安政元年8月)を「安政元年8月にあたる嘉永7年8月」と捉える場合と、「安政年間の最初の8月」と捉える場合の二つの時期を併記した。

1856年(安政3年)

摂津田蓑神社が盗賊の被害に遭った。盗まれた全ての品が左門殿川で見付かった。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉宮記録・巻五)』152「二 収録史料の概要」

1856年(安政3年)

歌川広重と天明入道(てんめいにゅうどう)らが『狂歌江都名所図会(きょうかえどめいしょずえ)』の巻一から巻七を刊行した。巻四(かんのし)に佃島にまつわる狂歌をいくつか掲載する。

●出典

『佃島年表』

1857年(安政4年)

歌川広重が『名所江戸百景 永代橋佃しま』と『名所江戸百景 佃しま住吉の祭』を刊行した。

●出典

国立国会図書館デジタルコレクション

1857年(安政4年)

平岡河内守公隆が摂津田蓑神社の宮司に就任した。

●出典

『大阪市史史料第六十五輯 摂州西成郡佃村田蓑神社記録(住吉宮記録・巻五)』152「二 収録史料の概要」

1858年(安政5年)

大坂佃村で検地が行われた。

●出典

『西成郡史全』392「大字佃」

1858年8月9日から9月6日までのいつか

(安政5年7月)

江戸でコレラが流行した。患者の多くが鐵砲洲・霊岸島・八丁堀・茅場町などの海辺に住む庶民で、約1万2000人が命を落とした。佃島では約500人が命を落とした。

●出典

『佃島年表』

『安政箇労痢流行記』

1858年9月22日(安政5年8月16日)

コレラの感染により五世川柳・水谷緑亭が死没した。

五世川柳・水谷緑亭についての詳細は1842年4月12日(天保13年3月2日)の項目を参照されたい。

●出典

『佃島年表』

1858年9月以降(安政5年8月以降)

コレラの流行を受け佃島の住民が於咲稲荷神社(おさきいなりじんじゃ)を造営した。同年に金屯道人(きんとんどうじん)*の刊行した『安政箇労痢流行記』では社号が尾崎大明神(おさきいだいみょうじん)となっている。

オサキ=尾崎=於咲とは狐憑きの一種・尾裂き狐か。1904年(明治37年)7月に井上円了(いのうええんりょう)*の刊行した『迷信解』によると、オサキ・白狐・管狐(くだぎつね)と呼ぶものは、狐の中で最も神変(しんぺん)不思議の作用をなすと信じられた存在で、使役としての働きは出雲地方の人狐(にんこ)や四国地方の犬神に近い。また、形態は鼬に似て鼬より小さく、ハツカネズミ程の大きさで、黄色を帯びた灰色の体毛に、鼠より短い尾を持つ。

以下に『安政箇労痢流行記』から於咲稲荷神社にまつわる箇所を引用する。ルビは金屯道人による。

当八月中旬(ちうじゅん)佃島(つくだじま)漁師(りゃうし)何某なる者に野狐(やと・一般にやこ)取(とり)つきけるにぞ

近隣(あたり)の者駈(はせ)あつまり神官(しんくわん)修験(しゅげん)の祈り(いの)をとふてさまざまと攻(せめ)ける故(ゆえ)

にや狐(きつね)彼物(かのもの)の躰(たい)を抜(ぬけ)出(いで)外(と)の方(かた)へ逃去(にげさる)を在(あり)あふ人々(ひとびと)遁欠(かいうけ)て是を

捕(とら)へ即時(そくじ)に打殺(うちころ)してければ長(おさ)たる者のはからひにて彼狐(かのきつね)の死骸(なきがら)を

焼捨(やきすて)て烟(けぶり)となし其(その)邊(ほとり)に三尺四方の祠(ほこら)を建(たて)て霊(れい)を祭(まつ)りすなはち

尾崎(をさき)大明神と崇(あがめ)けるとぞ

上記を現代語に直すと次のようになる。

安政5年8月中旬に佃島のある漁師に野狐が取り憑いた。神職・修験者がさまざまな祈祷を行うと、野狐が漁師の身体から逃げ出したので、住民が野狐を捕らえ、即時に撲殺した。長のはからいにより住民が野狐の死骸を焼き、約99センチメートル四方の祠を建て、野狐の霊を尾崎大明神として祀った。

奉行所から三度にわたり褒賞を授けた五世川柳・水谷緑亭の喪失は、佃島の住民にとって大きな衝撃だっただろう。野狐に取り憑かれた漁師とは五世川柳・水谷緑亭であろうか。

*金屯道人(1829年2月9日・文政12年正月6日ー1894年11月8日・明治27年11月8日)は新聞記者である。通号は仮名垣魯文(かながきろぶん)、本名は野崎文蔵(のざきぶんぞう)。

*井上円了(1858年3月18日・安政5年2月4日ー1919年(大正8年)6月6日)は仏教哲学者にして教育家である。通号は甫水(ほすい)。

●出典

『佃島年表』

『安政箇労痢流行記』

『迷信解』

1858年10月12日(安政5年9月6日)

コレラの感染により歌川広重が死没した。

●出典

『佃島年表』

1858年(安政5年)

品川沖に砲台の完成してから澪筋が変化し、品川沖の漁場が洲高(すだか)*となったために、地引き網や六人網などの必要がなくなった。

*土砂の堆積により水面に現れた砂州を指す。

●出典

『佃島年表』

1859年1月25日(安政5年12月22日)

佃島の漁師の総代が奉行所に対し隅田川の澪筋に焼瓦(やけがわら)や土砂を捨てぬようにとの御触を出してほしいとの請願書を提出した。

●出典

『佃島年表』

1859年(文久6年)

歌川広重の最後の作品となる『冨士三十六景 東都佃沖』が刊行された。

●出典

『佃島年表』

国立国会図書館デジタルコレクション

1859年(安政6年)

佃煮の老舗・丸久が創業した。

●出典

丸久

1860年(万延元年)

大坂佃村で検地が行われた。

●出典

『西成郡史全』392「大字佃」

1861頃(文久元年頃)

歌川広重が『東都三十六景 佃しま漁舟』を刊行した。

●出典

国立国会図書館デジタルコレクション

1861年1月11日から1861年2月9日までのいつか

(万延元年12月)

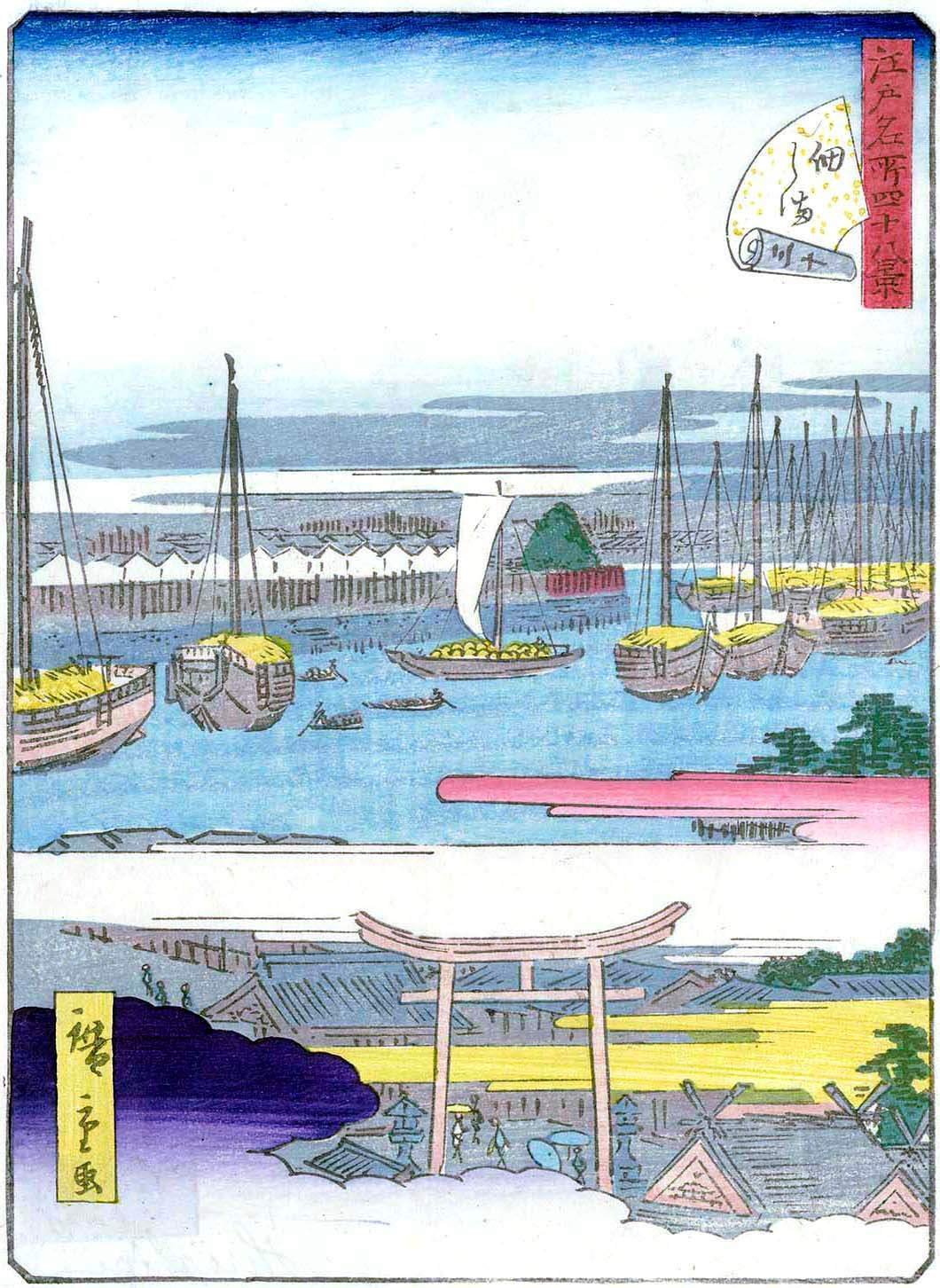

二代・歌川広重が『江戸名所四十八景 佃しま』を刊行した。

●出典

東京都立図書館

1861年3月29日から1861年4月9日までのいつか

(文久元年2月)

白魚漁の捨杭(すてくい)*などが軍艦の航行に支障をきたすとして、軍艦奉行と奉行所との間で掛合があり、奉行所が佃島の漁師に対しその旨を伝えた。

*捨杭(すてくい)が何を指すか分からない。

●出典

『佃島年表』

時期に注意されたい。『佃島年表』では軍艦奉行と奉行所の掛合った時期が1861年(文久元年2月)となっているものの、1861年と文久元年2月の合致する期間は1861年3月29日から1861年4月9日まで(文久元年2月19日から30日まで)のわずか12日間しかない。文久元年2月18日にあたる日は万延2年2月18日である。もしも『佃島年表』のいう1861年(文久元年2月)が文久元年2月1日にあたる万延2年2月1日から文久元年2月30日を指すなら、グレゴリオ暦の1861年3月11日から1861年4月9日までに相当する。

1862年10月23日から1862年11月21日までのいつか

(文久2年9月)

二代・歌川広重が『江戸名勝図会佃島』を刊行した。

●出典

東京都立図書館

1862年(文久2年)

森孫右衛門の二百年忌にあたり、子孫の森幸右衛門が築地本願寺に追遠墓(ついえんばか)を建てた。

●出典

『佃島年表』

1862年(文久2年)

夏に麻疹が流行し、追ってコレラが流行し、多数の死者を出した。

●出典

『佃島年表』

1864年(元治元年)

江戸幕府が佃島の南方に砲台を築造した。

●出典

『佃島年表』

1864年8月2日から1864年8月31日までのいつか

(元治元年7月)

三代歌川豊国と二代歌川広重が合筆で『江戸自慢三十六興佃沖名産しら魚』を刊行した。

●出典

足立区郷土資料館

情報の齟齬 4

摂津田蓑神社の神輿渡御を中止した時期と理由 その1

1865年(慶応元年)

水害により神具の一式を流失したために、摂津田蓑神社の神輿渡御が中止となった。

●出典

田蓑神社の社伝

情報の齟齬 4

摂津田蓑神社の神輿渡御を中止した時期と理由 その2

1866年(慶應2年)

水害により神具の一式を流失したために、摂津田蓑神社の神輿渡御が中止となった。

●出典

田蓑神社御旅處附近の石碑

神輿渡御を中止に至らしめた水害が何を指すか定かでない。摂津田蓑神社の社伝に〝慶應元年に水害にあい〟とある一方で、田蓑神社御旅處附近の石碑に〝慶應二年の水害〟とある。もしも前者であるなら1865年7月21日(慶応元年閏5月29日)の「慶応元年武庫川洪水」で、後者であるなら1866年9月初旬(慶応2年8月初旬)の「寅年の大洪水」であろうか。何れにしても精査の必要がある。

●水害についての出典

『慶応元年武庫川洪水』

『慶応2年8月四国・近畿・関東・奥羽諸国暴風雨「寅年の大洪水」幕府崩壊へ』

1866年(慶應2年)

石川島人足寄場の奉行・清水純畸(しみずじゅんき)が罪人の油絞りで得た益金(えききん)*を元手に、隅田川の河口や品川沖を航行する船舶のための石川島灯台を建設した。

*ここでは江戸幕府の財政を支えるための税収を指す。

●出典

『佃島年表』

石川島灯台の由緒書き

1867年9月25日(慶應3年8月28日)

安治川左岸の川口で大阪税関の前身にあたる川口運上所が発足した。

●出典

大阪税関発祥の地跡の由緒書き

1867年11月9日(慶應3年10月14日)

京都の二条城で15代将軍・徳川慶喜が明治天皇に対し政権の返上を奏上した。大政奉還である。

1868年6月20日(慶應4年5月1日)

五代友厚が外国官判事に就任し、川口運上所の事務を行うようになった。

●出典

大阪税関発祥の地跡の由緒書き

1868年7月4日(慶應4年5月15日)

高槻村の前島や広瀬の付近で淀川の堤防が決壊した。

●出典

『淀川改良工事とは』

1868年8月18日から9月15日までのいつか(慶應4年7月)

佃島の漁師の総代が鎮将府(ちんしょうふ)*に対し佃島の由緒を答申し、旧来の通り御菜御用を務めたいとの願書を提出した。

*鎮将府とは江戸幕府の奉行所を引き継いだ組織である。明治政府が1868年5月20日(慶応4年4月28日)に江戸鎮台を置き、1868年7月17日(慶応4年5月28日)に江戸鎮台を鎮将府と改め、1868年10月18日(慶応4年9月3日)に鎮将府を廃止し、機能を行政官に移した。

●出典

『佃島年表(市史・産業編)』

1868年9月1日(慶應4年7月15日)

安治川左岸の川口に初代大阪港が開き、同じく安治川左岸の本田丁(現在の大阪府大阪市西区川口1・2丁目)に外国人居留地*が開いた。川口に税関・庁舎・工場・洋食店が立ち並び、外国人居留地にアメリカ人やイギリス人が居住し、大阪における文明開化の象徴として華やかに賑わった。しかし、一方で安治川左岸の文明開化が湾岸の漁業に暗い影を落としもした。外国船が大阪湾に進入するようになると、発動機(エンジン)の発する音が湾岸の魚類を遠くへ追い出してしまったのだ。これにより、佃村・大和田村・大野村・福村の漁師が漁業のみで生計を立てられなくなり、農業に転業する者が増え、漁業が兼業あるいは副業となってしまった。佃村に限っては既に広大な農地(かつての天領)を有したので、他の地域と比べ転業に伴う損失が小さかった。

*外国人居留地の敷地は大坂船手組(ふなでぐみ)の番所や船蔵の跡地であった。大坂船手組とは江戸幕府の下で湾岸の警備を行なった組織を指す。

●出典

『西淀川区史』334「明治期の漁場環境急変」

『1897(明治30)年 元大阪府知事西村捨三の指揮の下、築港工事に着手』

『川口居留地』

『大阪市西淀川区佃 見市家所蔵資料目録』38「八 佃開拓の十七人衆」

1868年9月3日(慶應4年7月17日)

明治天皇が詔書(しょうしょ)を以て江戸を東京と改称した。

●出典

『佃島年表』

1868年10月22日(慶應4年9月7日)

川船役所(かわぶねやくしょ)*が佃島の漁師に対し年貢と役銀(やくぎん)*を納めるように通達した。これは王政復古につけての徴収で、金額を常例の通りとした。

*川船役所とは関東地方の河川を航行する川船を統制した役所を指す。船の監査に加え、年貢と役銀の徴収を行った。

*役銀とは船に課せれた税金を指す。船の規模や積載量に応じて金額が変わった。

●出典

『佃島年表』

1868年10月22日(慶應4年9月7日)

江戸時代の最後の日である。

1868年10月23日(明治元年9月8日)

明治天皇が改元し元号を明治とした。後に慶應4年を明治元年と定めたために、遡って1868年1月25日(慶應4年正月1日)が明治の始まりとなった。

1868年(明治元年)

隅田川を挟んだ石川島の対岸で怪奇現象が発生した。隅田川の畔(ほとり)で「水中から出たい」と訴える声が聞こえ、何某が川底を浚(さら)ってみると、1体の石像とともに多数の人骨や歯牙・歯骨が出た。人骨は両国の回向院に埋葬され、一方の歯牙・歯骨は当地に葬られた。石像は高さ約55センチメートルで、高さ約70センチメートルの台座に据えられ、台座の中に歯牙・歯骨が納められた。

1807年9月20日(文化4年8月19日)に発生した永代橋の事故と、当地で出た人骨や歯牙・歯骨に関係があるか定かでない。

●出典

汐見地蔵尊の由緒書き

『汐見地蔵尊(歯神様)』

1868年11月1日(明治元年9月17日)

佃島の漁師の総代が東京府裁判所に対し佃島の由緒を答申し、旧来の通り御堀水御門番*・近海御用*・納魚代納銀納入*などを務めたいとの歎願書を提出した。

*御堀水御門番・近海御用・納魚代納銀納入が何を指すか分からない。

●出典

『佃島年表』

1869年1月1日(明治元年11月19日)

佃島の漁師の総代が東京府裁判所に対し白魚と御小肴の献上を務めたいと願い出た。

●出典

『佃島年表』

1869年1月1日(明治元年11月19日)

鐵砲洲の明石町が外国人居留地となった。

●出典

『佃島年表』

1869年1月23日(明治元年12月11日)

築地が外国人居留地(現在の東京都中央区明石町)となったために、居留地に隣接する船松町(現在の東京都中央区湊3丁目)にあった佃の渡しの渡船場と、人足寄場の専用の渡船場*が稲荷橋*の付近(現在の東京都中央区湊1丁目)へと移転した。

*人足寄場の渡船場がどこにあったか分からない。

*稲荷橋は現存しない。運河の埋め立てに伴い姿を消した。後世の渡船場も中央区湊3丁目に存在したので、外国人居留地の廃止となった1899年以降(明治32年以降)に渡船場が船松町に戻ったと考えられる。

●出典

『佃島年表』

『江戸名所図会』

1869年4月27日(明治2年3月16日)

佃島が第七番組*に編入され、名主・森幸右衛門が惣年寄(そうとしより)*となった。

なお、惣年寄は1869年7月10日(明治2年6月2日)を以て廃止となった。

*第七番組が何を指すか分からない。

*惣年寄とは各町の名主を統括し、奉行所と庶民との間で市政を司った役人を指す。江戸時代の町年寄にあたる。町年寄については1854年(安政元年)の項目を参照されたい。

●出典

『佃島年表』

1869年(明治2年)

三代・歌川広重が『東京名勝図絵 つくだじま』を刊行した。

●出典

フィラデルフィア美術館

1869年(明治2年)

江戸佃住吉神社が社殿を再建した。現在の社殿である。

*『佃島年表』では社殿を再建した時期が1870年(明治3年8月)となっている。しかし、ここでは東京都中央区の情報を基に1869年(明治2年)とした。

●出典

『佃島年表』

『中央区民文化財4 中央区民文化財1 住吉神社水盤舎(すみよしじんじゃすいばんしゃ)』

1869年(明治2年)

江戸佃住吉神社の水盤舎(おみずや・手水舎)が再建された。現存する水盤舎の欄間は1869年(明治2年)に作られたものである。

●出典

佃住吉神社の社伝

1869年(明治2年)

大伝場町(おおでんまちょう)1丁目(現在の東京都中央区日本橋本町2・3丁目)の太物店(ふとものだな)*が入船稲荷社を江戸佃住吉神社の境内へと遷座した。

*太物店とは綿織物・麻織物などの太い糸の織物(太物)を商う店舗を指す。

●出典

『佃島年表』

1869年12月3日から1870年1月1日までのいつか

(明治2年11月)

佃島人別帳(にんべつちょう)*が成立した。同月の戸数が252軒を数え、男性が810人、女性が610人であった。

*当時の人別帳とは戸数と人口をまとめた帳簿である。時代により内容が異なる。

●出典

『佃島年表』

1869年12月3日から1870年1月1日までのいつか

(明治2年11月頃)

佃島が近隣の諸町とともに第三大区五小区の所属となった。

●出典

『佃島年表』

1870年3月3日(明治3年2月2日)

東京府が石川島の人足寄場を徒場と改称した。

●出典

『佃島年表』

『昭和43年版 犯罪白書 第三編/第二章/二』

『中央区の島物語〜幕末・近代の石川島』

1870年8月27日から1870年9月24日までのいつか(明治3年8月)

家主制度*の廃止を以て佃の渡しの権利が平岡氏・佃氏・柳三氏の手に移った。

*家主制度が何を指すか分からない。

●出典

『佃島年表』

1871年(明治4年)

淀川の上流にあたる宇治川左岸の堤防が決壊し、巨椋池*の周辺で洪水が発生した。

*かつて京都市伏見区の南部・宇治市の西部・久世郡の北東部にまたがるように存在した池を指す。1941年(昭和16年)に国の干拓により消滅した。

●出典

『淀川改良工事とは』

1871年8月29日(明治4年7月14日)

明治政府が廃藩置県を行った。

●出典

『佃島年表』

1871年(明治4年)

フランス人のラトラレジワレーが佃島の漁師・由次郎を射殺した。

●出典

『佃島年表(東京都政史料館の所蔵する文書)』

1871年(明治4年)

兵部省が石川島に修船所(造船所とも)*を設置し、軍艦の小さな修理と、小船や器具の製造を始めた。

*石川島の造船所は1853年(嘉永6年)に水戸藩9代藩主・徳川斉昭(とくがわなりあき)の設立した施設に始まる。

●出典

『佃島年表(東京都政史料館の所蔵する文書)』

『主船寮』

『株式会社IHI 会社概要』

1872年7月6日から1872年8月3日までのいつか

(明治5年6月頃)

町名の改正に伴い佃島が石川島を合併し、石川島の地名が消滅した。

●出典

『佃島年表』

1872年3月9日から

1872年4月7日までのいつか(明治5年2月)

石川島の主船寮(しゅせんりょう)*の製造所が海軍省の管下に入った。

*主船寮とは1872年11月(明治5年11月)に施行された海軍省条例に基づく施設で、海軍武官の教練などを行った。1876年(明治9年)8月に主船局となった。

●出典

『佃島年表』

『主船寮』

1872年12月1日から1872年12月29日までのいつか

(明治5年11月)

明治政府が太陰太陽暦に替えてグレゴリオ暦を採用すると発表した。

●出典

『江戸から明治の改暦』

1872年12月13日(明治5年11月13日)

江戸佃住吉神社が村社に列した。

●出典

『佃島年表』

1872年12月28日(明治5年11月28日)

全国の運上所の名称が税関に統一され、川口運上所が大阪税関と改称した。

●出典

大阪税関発祥の地跡の由緒書き

1873年(明治6年)1月1日(明治5年12月3日にあたる)

明治政府がこの日を以てグレゴリオ暦に改暦した。前日は1872年12月31日(明治5年12月2日)である。

●出典

『江戸から明治の改暦』

1873年(明治6年)2月25日

東京府が石川島の徒場を懲役場と改称した。

●出典

『佃島年表』

『昭和43年版 犯罪白書 第三編/第二章/二』

『中央区の島物語〜幕末・近代の石川島』

1873年(明治6年)7月5日

江戸佃住吉神社が郷社に列した。

●出典

『佃島年表』

1874年(明治7年)2月

大阪市立佃小学校が第3大学区大阪府管内第3中学区第5区第8番佃小学校として、浄土真宗本願寺派究竟山正行寺(大阪府大阪市西淀川区佃1丁目3番9号)の堂宇を借りて創立した。

●出典

『大阪市立佃小学校 沿革』

1874年(明治7年)

佃島の戸数が245軒を数え、男性が734人、女性が565人、寄留(きりゅう)*の男性が39人、寄留の女性が16人であった。

*寄留とは一定の期間において本籍地と異なる場所に住居を構えることを指す。

●出典

『佃島年表(東京府誌料)』

1875年(明治8年)2月

太政官二三号布告により全ての海面が官有となり、海面の借用の際に管轄の官庁への届け出が義務となった。

●出典

『佃島年表』

1875年(明治8年)

洋式木橋の永代橋が架かった。

●出典

『永代橋』

1875年(明治8年)

松本義邦(まつもとよしくに)*が江戸佃住吉神社に松・藤・桜を寄進した。

*松本義邦が誰か分からない。

●出典

『佃島年表』

1875年(明治8年)11月

本居豊穎(もとおりとよかい)*が江戸佃住吉神社に佃嶋住吉社頭植樹之碑を建てた。

*本居豊穎(1834年6月5日・天保5年4月28日ー1913年(大正2年)2月15日)は国学者で、本居宣長(もとおりのりなが)の義理の曾孫にあたる。

●出典

『佃島年表』

1876年(明治9年)

佃島の平岡氏・佃氏・神戸氏が東京府知事に対し『渡船場設立願』を提出した。渡船場の位置は東湊町(現在の東京都中央区新川2丁目7・8・9・10・19・20・21番の付近)の亀島川沿いにあたる。

●出典

『佃島年表』

1876年(明治9年)6月14日

平野富二(ひらのとみじ)*が石川島の主船寮と修船所が廃止を聞き付け、東京府知事に対し『海軍省付属石川島ドック拝借願』を提出した。

*平野富二(1846年10月4日・弘化3年8月14日ー1892年(明治25年)12月3日)は石川島平野造船所(後の石川島播磨重工業株式会社・現在の株式会社IHI)の創業者である。●出典

『横須賀造船所(明治4年)』

1876年(明治9年)7月23日

佃島の総・森幸右衛門が東京府知事に対し『西本願寺再交付之地所ニ付答申書』*を提出した。

*『西本願寺再交付之地所ニ付答申書』が何を指すか分からない。西本願寺とは築地本願寺を指す。

●出典

『佃島年表(築地別院史)』

1876年(明治9年)8月

佃島の平岡氏・佃氏・神戸氏が東京府に対し『佃島渡船賃銭掲示札下渡願』を提出し、後に「渡し賃一人五厘」の掲示の許可を得た。渡し賃が1人につき五厘、2人で持つ荷物の1個につき一銭であったために、利用者から五厘の渡しと呼ばれた。

●出典

『佃島年表』

佃の渡しの由緒書き

1876年(明治9年)8月31日

横須賀造船所の整備に伴い石川島の主船寮と修船所が築地兵器局と合併した。

●出典

『佃島年表』

『横須賀造船所(明治4年)』

1876(明治9年)9月10日

平野富二が石川島の主船寮と修船所の跡地に石川島平野造船所を設立した。

●出典

『佃島年表』

1876年(明治9年)10月

高槻の前島から貫島にかけて淀川の堤防が決壊した。

●出典

『淀川改良工事とは』

1877年(明治10年)1月

太政官二三号布告に基づき、佃島の漁師が白魚漁に際しての海面の借用を届け出た*。

*どの官庁へ届け出を出したか分からない。

●出典

『佃島年表』

1877年(明治10年)4月

警視本署が石川島の懲役場を警視庁石川島監獄署と改称し、監獄署が警察の施設として役割を果たすようになった。

*『佃島年表』では改称の時期が1876年(明治9年)2月29日となっている。しかし、ここでは法務省と東京都中央区の情報を基に1877年(明治10年)4月とした。

●出典

『佃島年表』

『昭和43年版 犯罪白書 第三編/第二章/二』

『中央区の島物語〜幕末・近代の石川島』

1878年(明治11年)11月

白木屋呉服店(しろきやごふくてん)*が通1丁目(現在の東京都中央区日本橋1丁目)に新たな店舗を建てた。開店の初日から繁盛したお礼として、江戸佃住吉神社に大和錦(やまとにしき)*の戸張(とばり)*を奉納した。

*白木屋呉服店は越後屋(現在の三越)と大丸屋(現在の大丸)と合わせ江戸三大呉服店と呼ばれた。

*大和錦とは複数の色糸で紋様を描いた絹織物を指す。

*戸張とは社殿の鴨居から垂らす幕を指す。

●出典

『佃島年表』

1879年以降(明治12年以降)

僧侶・妙運が東叡山浄名律院(とうえいざんじょうみょうりついん)の三十八世住職に就き、佃天台地蔵尊を建立した。石仏の表面に天台地蔵比丘妙運拝寫(てんだいじぞうびくみょううんはいしゃ)の文字がある。

●出典

佃天台地蔵尊の由緒書き

1879年(明治12年)1月17日

佃島の漁師が東京府知事に対し実状*を訴え、大川・中川・上総の澪筋かつ朱引(しゅびき)*の内側に限り、また、同年から1883年(明治16年)までの2月・3月・4月に限り、専用の白魚の漁場として定めてほしいとの請願書を提出した。

*実状がどういった状態を指すか分からない。

*朱引とは江戸幕府の定めた江戸の範囲を指す。

●出典

『佃島年表』

1880年(明治13年)

霊岸島の漁師らが東京府知事に対し佃島の漁師の請願した専用の漁場を廃止してほしいとの請願書を提出した。

●出典

『佃島年表』

1880年(明治13年)

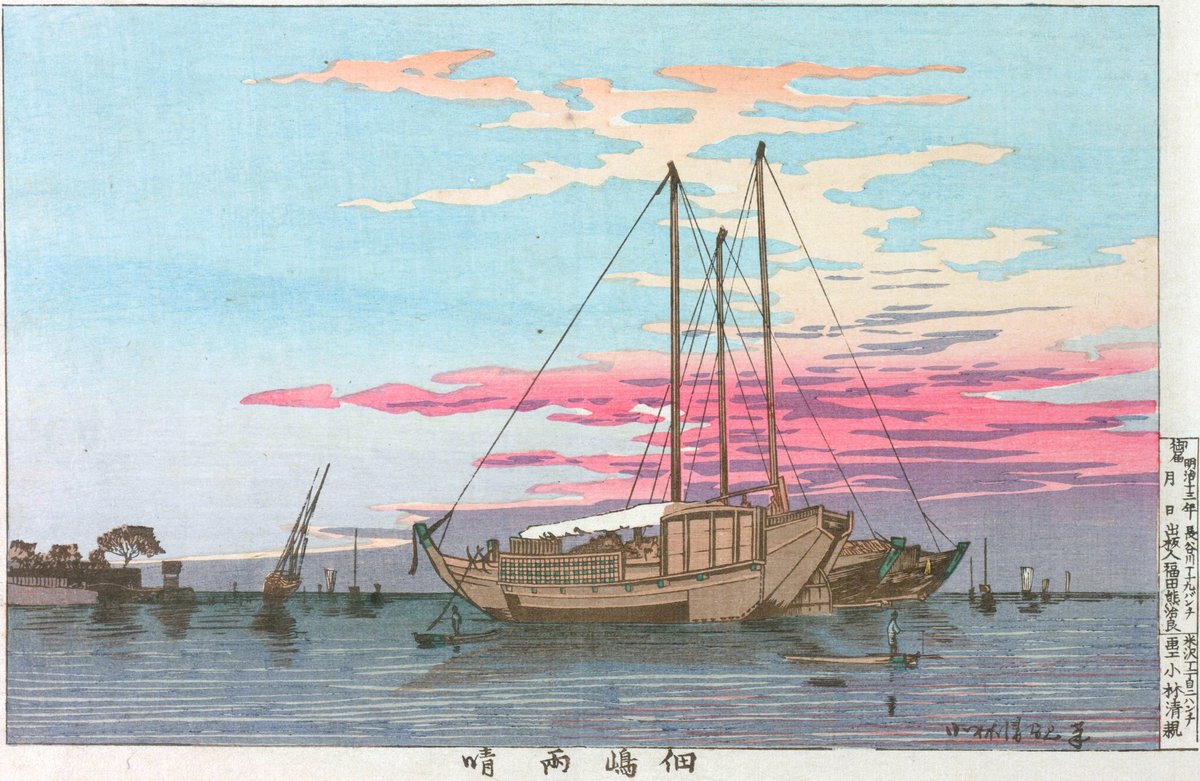

小林清親(こばやしきよちか)*が『佃島雨晴(あまはれ)』を刊行した。

*小林清親(1847年9月10日・弘化4年8月1日ー1915年(大正4年)11月28日)は浮世絵師である。

●出典

国立国会図書館デジタルコレクション

1881年(明治14年)1月

佃島の漁師による御魚御用が復活し、江戸幕府に代わって宮内省に対する白魚の献上が始まった。

●出典

『佃島年表』

1881年(明治14年)3月

佃島の住民が警視庁巡査本部に対し警察出張所の設置を願い出た。

●出典

『佃島年表』

1882年(明治15年)1月1日

警視庁が警視庁石川島監獄署に収容する罪人を軽禁錮・重禁錮・軽懲役・重懲役*と改めた。

*刑罰の概要は次の通り。軽禁錮は11日以上5年以下の刑期で労役(ろうえき)を伴わない。重禁錮は11日以上5年以下の刑期で労役を伴う。軽懲役は6年以上8年以下の刑期で労役を伴う。重懲役は9年以上11年以下の刑期で労役を伴う。

●出典

『佃島年表』

『デジタル大辞泉』

1882年(明治15年)3月20日

東京府知事が警視総監に対し佃島の漁師の請願した専用の漁場における妨害行為を取り締まるように依頼した。

●出典

『佃島年表』

1882年(明治15年)6月15日あるいは

1896年(明治29年)11月23日

六世川柳・水谷金蔵*が死没し、築地本願寺に葬られた。

『佃島年表』では命日が1896年(明治29年)11月23日となっている。しかし、1896年(明治29年)11月23日とする資料もあるので精査が必要である。

*六世川柳・水谷金蔵は五世川柳・水谷緑亭の長男である。

●出典

『佃島年表』

1882年(明治15年)6月

佃島と越中島(現在の東京都江東区越中島1・2丁目)とを結ぶ渡船を新設する計画が進められた。

●出典

『佃島年表(東京日日新聞 1882年(明治15年)6月21日)』

1882年(明治15年)6月

強風により江戸佃住吉神社の二の鳥居(境内の鳥居)が倒壊した。

●出典

『佃島年表』

1882年(明治15年)6月30日

二の鳥居(境内の鳥居)の扁額が制作された。縦109センチメートル、横97センチメートル、厚さ5センチメートルの白い陶磁器に呉須(ごす)*で雲文(うんもん)*と額字を染めつけた珍しい造形で、額字の揮毫は有栖川宮幟仁(ありすがわみやたかひと)親王*による。東京都中央区の中央区民文化財に数える。

*呉須とは磁器の染付けに用いる青い顔料を指す。

*雲文とは雲形の文様を指す。

*有栖川宮幟仁親王(1812年2月17日・文化9年1月5日ー1886年・明治19年1月24日)は皇族で、15代将軍・徳川慶喜のいとこにあたる。歌学や書道を嗜み、神祇事務総長や神道教導総裁などの要職を歴任した。

●出典

佃住吉神社の社伝

『ご神宝めぐり 住吉神社 陶製扁額』

『中央区民文化財4 陶製住吉神社扁額(とうせいすみよしじんじゃへんがく)』

1882年(明治15年)

荒川の洪水により東京湾が埋まり、小型の船である百石船(ひゃこくぶね)の航行にも支障をきたした。

●出典

『佃島年表』

1882年(明治15年)

神奈川県でコレラが発生し、関東地方や東北地方で大流行した。結果として3万3784人が命を落とした。

●出典

『佃島年表』

『検疫の歴史(年表)九州特別編 船舶』

1883年(明治16年)

東京府庁が東京湾浚渫事業を始めた。事業費として4万8000円を計上した。

●出典

『佃島年表』

1883年(明治16年)

大倉組(大倉財閥)が東京湾浚渫事業を請け負った。

●出典

『佃島年表』

1883年(明治16年)

佃の渡しが大倉組(大倉財閥)の経営する定期運航となった。

なお、大倉組の経営となるまでは、島民による不定期の運営であった。

●出典

『中央区民文化財8 佃島渡船場跡(つくだじまとせんばあと)』

1883年(明治16年)9月14日

警視庁の区分する佃島の所轄が京橋警察署から水上警察署へと変更になった。

●出典

『佃島年表』

1884年(明治17年)

東京府が佃島の漁師に貸与した専用の漁場の期限を1888年(明治21年)までに延長した。

●出典

『佃島年表』

1884年(明治17年)

佃島の漁師の軒数が101軒を数え、漁師の人口が359人、網船が233艘、釣船が114艘であった。

●出典

『佃島年表(東京府統計書)』

1885年(明治18年)6月中旬から7月初旬にかけて

大雨により淀川が増水し、枚方の三矢と伊加賀で堤防が決壊し、他の箇所でも次々と堤防が決壊した。明治18年の大洪水である。約30本の橋と約1600戸の家屋が流失し、約7万1000戸の家屋が浸水し、約1万5000戸の家屋が損壊を受け、行方不明者も含むと約100名が命を落とした。

●出典

『淀川改良工事とは』

1885年(明治18年)12月22日

内閣制度が成立し、第一次伊藤博文内閣が発足した。

●出典

『佃島年表』

1886年(明治19年)

この年にかけて川口の外国人居留地が徐々に拡大*した。その中で古川丁(現在の大阪府大阪市西区川口3丁目3・10番)も外国人居留地となった。

*1883年(明治16年)に宣教師らの要望があった。

●出典

『川口居留地』

『大阪市中地區甼名改正繪圖』

1887年(明治20年)

佃の渡しにまつわる訴訟が起こり、同年10月20日に築地治安庁*で平岡平右衛門が渡船の慣行について陳述した。

*築地治安庁がどのような組織でどこに所在したか分からない。

●出典

『佃島年表』

1887年(明治20年)

東京湾浚渫事業と並行して佃島の南に隣接する砂州を島に築造する工事が始まった。後の月島である。

●出典

『佃島年表』

1888年(明治21年)

東京湾に2匹の鮫が迷い込んだ。サメが海を荒らして不漁を引き起こすとして、佃島の漁師らが江戸佃住吉神社で鮫の退散を願う祈祷を執り行った。

●出典

『佃島年表(めざまし新聞)』

1888年(明治21年)10月1日

佃島42番に佃島尋常小学校が開校した。木造の平屋建で、4学級を合わせて116人を収容した。

●出典

『佃島年表』

『佃島小学校 学校の概要』

1889年(明治22年)

政府が町村制を実施し、大坂佃村が千船村大字佃となり、大和田村が千船村大和田となった。

1889年(明治22年)1月17日

平野富二が有限責任石川島造船所を設立し、以て造船所が会社組織となった。

●出典

『佃島年表』

1889年(明治22年)2月11日

明治天皇が大日本帝国憲法を公布した。

●出典

『佃島年表』

1889年(明治22年)8月

八幡・大山崎などで木津川・淀川本流・支流の堤防が決壊した。

●出典

『淀川改良工事とは』

1890年(明治23年)

佃島の南東で新佃島(現在の中央区佃2・3丁目)の埋め立てが始まった。

●出典

『佃島年表』

1891年(明治24年)

佃島の漁師の軒数が113軒を数え、漁船が167艘であった。

●出典

『佃島年表』

1892年(明治25年)7月

東京市会が佃島の南に隣接する埋立地を月島と名付けた。

●出典

『佃島年表』

1892年(明治25年)7月以降

東京都中央区の月島、勝どき、晴海、豊海の埋め立てが順次に進み、江戸佃住吉神社が埋立地の産土神となった。

埋立地の完成した時期は次の通り。1892年(明治25年)月島、1913年(大正2年)勝どき、1931年(昭和6年)晴海、1963年(昭和38年)豊海。

●出典

佃住吉神社の社伝

中央区観光協会特派員ブログ『中央区の島物語・月島』 https://tokuhain.chuo-kanko.or.jp/detail.php?id=2080

1892年(明治25年)12月3日

平野富二が死没した。47歳。

有限会社石川島造船所は1893年(明治26年) に東京石川島造船所株式会社と改称し、1945年(昭和20年)に石川島重工業株式会社と改称し、1960年(昭和35年)に株式会社播磨造船所の合併を以て石川島播磨重工業株式会社と改称し、1979年(昭和54年)に佃工場(石川島にあたる)を閉鎖し、豊洲へと移転し、佃工場の跡地を三井不動産と住宅公団に売却し、2007年(平成19年)7月1日 に株式会社IHIと改称した。

●出典

『佃島年表』

『株式会社IHI 会社概要』

『石川島からIHIへ』

1893年(明治26年)5月

佃島と月島とを結ぶ佃橋が架かった。

●出典

『佃島年表』

1893年(明治26年)5月

佃島尋常小学校が月島の仲通*1丁目4番へと移転した。

*『佃島年表』では西仲通となっている。しかし、ここでは東京都中央区立佃島小学校の情報を基に仲通とした。

●出典

『佃島年表』

『佃島小学校 学校の概要』

1893年(明治26年)7月9日

江戸佃住吉神社が月島1号埋立地で地鎮祭を執り行った。

●出典

『佃島年表』

1893年(明治26年)9月7日5時30分頃

築地本願寺の台所で火災が発生し、本堂・対面所・書院を焼失した。本堂の焼失に伴い本尊が佃島説教所へと移された。

●出典

『佃島年表』

1894年(明治27年)8月1日

日清戦争が勃発した。

●出典

『佃島年表』

1894年(明治27年)8月

陶器仲間*が江戸佃住吉神社に石の鳥居を奉納した。

*陶器仲間が何を指すか分からない。

●出典

『佃島年表』

1895年(明治28年)10月

警視庁石川島監獄署が獄舎の老朽を理由に巣鴨の警視庁監獄巣鴨支署へと移転した。

*『佃島年表』では移転の時期が1887年(明治20年)となっている。しかし、ここでは旧奈良監獄と東京都中央区の情報を基に1895年(明治28年)10月とした。

●出典

『佃島年表』

『日本近代化の歩みを示す貴重な史料』

『中央区の島物語〜幕末・近代の石川島』

1896年(明治29年)2月7日

月島の全域が江戸佃住吉神社の氏地となった。

●出典

『佃島年表』

1896年(明治29年)4月

政府が河川法を制定し、河川の管理や治水についてを定めた。法整備のきっかけは明治18年の大洪水である。

●出典

『淀川改良工事とは』

1896年(明治29年)8月

淀川の上流にあたる宇治川左岸の堤防が決壊し、巨椋池の周辺で洪水が発生した。

ここまでに挙げた1868年(慶應4年5月)・1871年(明治4年)・1876年(明治9年)・1885年(明治18年)・1889年(明治22年)・1896年(明治29年)の他にも水害が重なり、淀川を始めとする複数の河川で土砂の流出が相次いだ。結果として河口の付近の海深が徐々に小さくなり、漁場の形態が変わり始めた。

●出典

『西淀川区史』334「明治期の漁場環境急変」

『淀川改良工事とは』

1896年(明治29年)から

1910年(明治43年)にかけて

沖野忠雄・大橋房太郎・オランダ人技師ヨハネス=デ=レーケが淀川の大規模な改修および新淀川の開削を行い、旧淀川の分流にあたる中津川・伝法川・正蓮寺川(しょうれんじがわ)・神崎川・安威川(あいかわ)・猪名川(いながわ)などの流域が大幅に変わった。また、新淀川の開削により分流の水量が減少し、閘門・水門の設置により分流の河水が停滞したために、神崎川では鯉などの淡水魚が繁殖しにくくなり、千船村大和田の鯉掴漁が幕を閉じてしまった。

●出典

『西淀川区史』335「淀川改良と工場」

『西成郡史 第三編 各種の事業上巻』第二章 漁業 491

『淀川改良工事とは』

1896年(明治29年)9月

新佃島(現在の東京都中央区佃2・3丁目)が完成した。

●出典

『佃島年表』

1897年(明治30年)10月

元6代大阪府知事・西村捨三(にしむらすてぞう)*の指揮の下で、大阪市が築港(現在の大阪港中央突堤)の建設を始めた。

*西村捨三(1843年8月24日(天保14年7月29日)ー1908年(明治41年)1月14日)。

●出典

『1897(明治30)年 元大阪府知事西村捨三の指揮の下、築港工事に着手』

1897年(明治30年)11月

鋼鉄製の永代橋が架かった。架橋に伴い橋の位置が下流へ約100メートルを移動した。

*『佃島年表』では架橋の時期が1898年(明治31年)11月10日となっている。しかし、ここでは東京都中央区の情報を基に1897年(明治30年)とした。

●出典

『佃島年表』

『国指定重要文化財 永代橋』

『永代橋』

1899年(明治32年)

華やかに賑わい続けるはずの初代大阪港にも暗い影が落ちた。河口から約6キロメートルも上流という立地の悪さと、1684年(貞享元年)から1698年(元禄11年)にかけて河村瑞賢(かわむらずいけん)*の指揮により人力で開削した故の安治川の浅さに加え、相次ぐ土砂の流出による水深の減少が大型の外国船を遠ざけた。結果として間口と海深に余裕のある神戸港に外国船を奪われる格好で初代大阪港が衰退し、川口の外国人居留地が幕を閉じてしまった。

*河村瑞賢(1618年3月11日・元和4年2月15日ー1699年7月12日・元禄12年6月16日)は各地の治水に尽力した政商である。

*初代大阪港と外国人居留地の衰退した理由は安治川のみならず、阪神間の鉄道の開通・大阪の経済の衰退・不正な取引に対する厳しい取締りなどもあった。

●出典

『1897(明治30)年 元大阪府知事西村捨三の指揮の下、築港工事に着手』

『川口居留地』

1899年(明治32年)

安政五カ国条約(あんせいごかこくじょうやく)*の改正により外国人居留地が廃止となった。

*安政五カ国条約とは1858年(安政5年)に江戸幕府とアメリカ・イギリス・フランス・オランダ・ロシアの5か国との間に締結した修好通商条約の総称である。

●出典

『外国人居留地の構造 一横浜と神戸一』

1900年(明治33年)

新佃島衛生組合が発足した。

●出典

『佃島年表』

1900年(明治33年)

新佃島と通1丁目*とを結ぶ小橋が架かった。

*通1丁目がどこを指すか分からない。おそらく月島のどこかだと考えられる。●出典

『佃島年表』

1903年(明治36年)3月

新佃島と越中島(現在の東京都江東区越中島1・2丁目)とを結ぶ相生橋が架かった。

●出典

『佃島年表』

1903年(明治36年)

佃島漁業協同組合が発足した。

●出典

『佃島年表』

1903年(明治36年)

築港大桟橋が完成し、ようやく大阪港が大型船を受け入れられるようになった。

●出典

『天保山と築港の歴史』

1904年(明治37年)2月10日

日露戦争が勃発した。

●出典

『佃島年表』

1904年(明治37年)8月12日

京橋区祝捷会(しゅくしょうかい)が日露戦争の勝利を祝って、東京市に対し勝どき渡船場の寄付を申請した。

●出典

『佃島年表』

1905年(明治38年)1月

かちどきのわたしの運航が始まった。

●出典

『佃島年表』

1906年(明治39年)1月8日

月島通3丁目9番に月島尋常小学校(現在の月島第一小学校)が開校した。開校に伴い佃島小学校から202名の生徒を児童し、佃島小学校がしばらく休校となった。

*佃島小学校のウェブサイトでは児童の転入した時期が1911年(明治44年)6月15日となっている。しかし、ここでは『佃島年表』と月島第一小学校の情報を基に1906年(明治39年)1月8日とした。

●出典

『佃島年表』

『月島第一小学校の沿革』

『佃島小学校 学校の概要』

1906年(明治39年)5月

江戸佃住吉神社の宮司・平岡好文が『住吉神社略縁起』を起草した。

●出典

『佃島年表』

1906年(明治39年)12月21日

東京市が隅田川口改良第一期工事に着手した。

●出典

『大正9年の東京大規模築港計画(基礎案)』

1908年(明治41年)1月

佃島小学校の旧校舎が月島尋常小学校の分教場(分校)となった。

●出典

『佃島年表』

1908年(明治41年)

中央停車場(現在の東京駅)の基礎工事が始まった。

*『佃島年表』では基礎工事を開始した時期が1906年(明治40年)となっている。しかし、ここでは一般社団法人東京ステーションシティ運営協議会と三井住友トラスト不動産の情報を基に1908年(明治41年)とした。

●出典

『佃島年表』

『中央停車場(東京駅)の建設』

『「東京駅」の開業と発展』

1909年(明治42年)4月1日

西仲通に月島第二尋常小学校(現在の月島第二小学校)が開校した。

●出典

『佃島年表』

『月島第二小学校 沿革史』

1909年(明治42年)9月

大阪府告示第三三二號により摂津田蓑神社が會計規定の適用を受けた。

●出典

『西成郡史』836「村社」田蓑神社

1909年(明治42年)10月26日

伊藤博文が清(しん・現在の中華人民共和国)のハルピン駅で暗殺された。

●出典

『佃島年表』

1910年(明治43年)

佃島町会の前身にあたる親友会が発足した。

●出典

『佃島年表』

1910年(明治43年)11月

大阪府告示第五〇一號により摂津田蓑神社が神饌幣帛料供進社の指定を受けた。毎年の10月17日を例祭の祭日とし、毎年の7月31日を大祭の祭日とした。

●出典

『西成郡史』836「村社」田蓑神社

1910年(明治43年)11月25日

江戸佃住吉神社が大規模な修繕と改築を行い、その一貫として同年12月に860円を投じて神輿蔵を建てた。広さは4坪5合8勺で、形状はイギリス積みの煉瓦造りの2階建てである。

当時に江戸佃住吉神社が東京府へと提出した工事開始願書に次の文が残る。

神輿蔵ノ儀ハ従来神輿ヲ拝殿ノ一隅ニ置キ候為ニ平時甚タ不便ヲ感シ候ニ付今回新致シ神輿ヲ納置致シ度(攻略)

明治四十三年十一月二十五日

●出典

佃住吉神社の社伝

1911年(明治44年)

江戸佃住吉神社の水盤舎が改築された。東京都中央区の中央区民文化財に数える。

●出典

佃住吉神社の社伝

『中央区民文化財4 中央区民文化財1 住吉神社水盤舎(すみよしじんじゃすいばんしゃ)』

1911年(明治44年)5月29日

東京市が隅田川口改良第二期工事に着手した。

●出典

『佃島年表』

『大正9年の東京大規模築港計画(基礎案)』

1911年(明治44年)7月23日

東京市による隅田川口改良第一期工事が竣工した。

●出典

『佃島年表』

『大正9年の東京大規模築港計画(基礎案)』

1912年頃(明治45年頃)

西大阪の湾岸を中心とする地域が紡績・化学・鉄工などの工業地帯に変貌を遂げた。工業地帯が淡水魚に与えた影響は大きく、綿織物や友禅染の業者が薬品の混じった汚水を河川に排出し、その他の工場が廃油を河川に排出し、淡水魚の繁殖と生育を滞らせ、味を落としてしまった。一方で工業地帯が海水魚に与えた影響は大きくなかったものの、海運業の発達に伴い船が増加し、発動機(エンジン)の発する音が海水魚を寄せ付けなかった。結果として漁師の数がさらに減少し、千船村大字佃の漁師はわずか2・3軒が残るのみであった。とはいえ、他の全ての漁師が船を降りたわけでなく、一部の漁師は漁で培った操舵の技術を生かし、土砂の水運などで生計を立てた。一方で千船村大和田の漁師は80軒が存在し、千船大橋と出来島橋の間の魚市場に魚介を卸した。河川での収穫はコイ・フナ・ウナギ・ハゼ・川エビで、湾岸での収穫はボラ(イナ)・スズキ(セイゴ)・チヌ(クロダイ)・カレイ・イワシ・アジ・川ガニなどであった。淀川河口での収穫は白魚で、毎年の1月から3月にかけて漁を行った。漁場をくじ引きで決める習慣があり、当たった漁師から順に好きな漁場を選んだ。

●出典

『西淀川区史』334「明治期の漁場環境急変」

『西淀川区史』337「大和田の漁業」

『西淀川区史』348「明治後期から発展」

『西成郡史 第三編 各種の事業上巻』第二章 漁業 491

『大阪市西淀川区佃 見市家所蔵資料目録』39「十 工場の進出と佃」

1912年(明治45年・大正元年)7月30日

明治天皇が崩御した。宝算61。大正天皇が改元し元号を大正とした。

●出典

『佃島年表』

1914年(大正3年)

中央停車場が竣工し、名称が東京駅となった。

●出典

『中央停車場(東京駅)の建設』

1915年(大正4年)

『西成郡史』が西大阪の工業の発達に伴う漁業の衰退を次のように嘆いた。

今日より以上に著しき発達を見るは到底至難なるべし。何となれば多数の漁業者は、常に新鮮の食魚を渇望する大阪市と云ふ大阪路を有するにぞ、縦ひ少量の漁獲にもせよ、即之に向て新鮮溌剌たる鱗族を供給するに於ては、彼の遠洋漁業者の如く時として大収利あるの僥倖こそはなけれ、比較的危険少なく幷て又大資金を要するなく、且容易く相當の利潤を得るの安全なるに若かずとする、真に小規模なる漁獲に甘んじ居ればなり。されば其漁具の如きも今日尚舊の儘なるものを用ゐ、更に之が改良を図ることもなく、無論進んで遠洋漁業を企画するもの殆ど一人もなきは、盖し其資力に乏しき所あるにも由るべけれど、誠は主として如上の状態が然らしむるものにして、而も是其発展進歩を見ざる所以なるべし。

●出典

『西成郡史 第三編 各種の事業上巻』第二章 漁業 492

1917年(大正6年)3月21日

東京市による隅田川口改良第二期工事が竣工した。

●出典

『佃島年表』

『大正9年の東京大規模築港計画(基礎案)』

1917年(大正6年)10月1日

淀川大塚地区(現在の大阪府高槻市大塚町)で淀川右岸の堤防が約200メートルにわたり決壊した。淀川大塚切れである。右岸の広範囲に及ぶ泥水を処理するために、約24キロメートルも下流の福町で堤防をわざと切り欠き、右岸に溜まった泥水を淀川に掃き出した。

●出典

『淀川大塚切れ』

1918年(大正7年)11月18日

宮内省が故平野富二に対し従五位を追叙した。

●出典

『佃島年表』

1926年(大正15年)4月22日

相生橋の改良工事が竣工した。

●出典

『佃島年表』

1920年(大正9年)1月29日か

月島尋常小学校が月島の西仲通1丁目468番の新校舎へと移り、尋常科の14学級の合わせて709人を収容した。

●出典

『佃島年表』

『月島第一小学校の沿革』

『月島第二小学校 沿革史』

日付に注意されたい。『佃島年表』では新校舎へと移動した日付が1920年(大正9年)1月29日となっている。しかし、月島尋常小学校(現在の月島第一小学校)は1925年(大正14年)10月6日に鉄筋コンクリート造3階建の校舎の改装が落成し、以て10月6日を創立記念日としたので、『佃島年表』の記した1920年(大正9年)1月29日の日付に疑問が残る。仮に『佃島年表』の記した月島尋常小学校の校名が誤りで、正しくは月島第二尋常小学校(現在の月島第二小学校)であったとしても、月島第二小学校の情報に1920年(大正9年)と1925年(大正14年)の項目がないので、ここでは判断が付かない。以上を整理すると、正しい情報は次の何れかだと考えられる。

1)『佃島年表』の記述が正しい場合。

1920年(大正9年)1月29日に月島尋常小学校が月島の西仲通1丁目468番の新校舎へと移った。

2)『佃島年表』の記した日付に誤りがあり、月島第一小学校の情報が正しい場合。

1925年(大正14年)10月6日に月島尋常小学校が月島の西仲通1丁目468番の新校舎へと移った。

3)『佃島年表』の記した校名に誤りがある場合。

1920年(大正9年)1月29日に月島第二尋常小学校が月島の西仲通1丁目468番の新校舎へと移った。

1920年(大正9年)5月11日

大阪税関が1903年(明治36年)に開港した築港へと移転し、初代大阪港の跡地・川口に大阪税関富島出張所(大阪府大阪市西区川口2丁目9番20号)が設置された。

●出典

大阪税関発祥の地跡の由緒書き

1921年(大正10年)4月11日

政府がメートル法を公布した。

●出典

『佃島年表』

1921年(大正10年)11月4日

19代内閣総理大臣・原敬が東京駅で暗殺された。

●出典

『佃島年表』

1922年(大正11年)6月

東京市が隅田川口改良第三期工事に着手した。

●出典

『佃島年表』

『大正9年の東京大規模築港計画(基礎案)』

1923年(大正12年)9月12日11時58分

大地震が関東地方を襲った。関東大震災である。東京市における被害の規模は隅田川の以東が最も大きく、約25%の家屋が倒壊した。また、地震による断水が発生し、市内の134か所でほぼ同時に火災が発生した。折しも強風が吹き、翌日にかけて延焼が続き、市内の家屋の約64%が焼失し、結果として約10万5千人が命を落とした。犠牲者の約88%にあたる約9万2千人が焼死で、被害の総額が55億円を超えた。

佃島・新佃島・石川島・月島では稲垣氏*の家屋と渡辺倉庫*の一部と江戸佃住吉神社の社殿を除く全てが焼け、全島が焼け野原と化した。また、新佃島と越中島(現在の東京都江東区越中島1・2丁目)とを結ぶ相生橋も焼失し、相生橋の復興する1926年(大正15年)4月22日までは佃島・新佃島・石川島・月島が再び孤島となった。永代橋も焼損し、後日に解体された。

*稲垣氏の家屋と渡辺倉庫がどこの何を指すか分からない。

●出典

『佃島年表』

『関東大震災90周年・首都防災ウィーク 関東大震災とはどんな災害だったのか』

『帝都再建 ~関東大震災からの復興~』

1923年(大正12年)12月

内務省復興局が永代橋の架橋に着工した。

●出典

『帝都再建 ~関東大震災からの復興~』

1924年(大正13年)7月1日

政府がメートル法を施行した。

●出典

『佃島年表』

1924年(大正13年)8月

内務省復興局*が相生橋の架橋に着工した。

*内務省復興局とは関東大震災からの復興を目指す組織である。1923年(大正12年)9月13日に内閣総理大臣の直下の帝都復興院として発足し、1924年(大正13年)2月に内務省の復興局となり、1930年(昭和5年)4月1日に内務次官の直下の復興事務局となり、1932年(昭和7年)4月1日に廃止となった。

●出典

『佃島年表』

『帝都再建 ~関東大震災からの復興~』

1925年(大正14年)

大阪市の第二次市域拡張により千船村大字佃が大阪府大阪市西淀川区佃となり、千船村大和田が大阪府大阪市西淀川区大和田となった。

1925年(大正14年)10月頃

佃島の住民が江戸佃住吉神社の境内に佃政・金子政吉(かのこまさきち)*を讃える唐金(からかね)*の灯籠を建てた。

*金子政吉(1857年・安政4年-1934年・昭和9年3月8日)は佃島の親分であった。二つ名に魚河岸の政がある。

*唐金とは銅や錫などの合金・青銅を指す。

●出典

『佃島年表』

『デジタル版日本人名大辞典+Plus』

1926年(大正15年)4月22日

相生橋が架かり、壮大な開通式が執り行われた。

●出典

『佃島年表』

1926年(大正15年)12月20日

永代橋が架かった。

●出典

『国指定重要文化財 永代橋(えいたいばし)』

1926年(大正15年)3月

佃の渡しが東京市の運営となった。

●出典

『中央区民文化財8 佃島渡船場跡(つくだじまとせんばあと)』

1926年(大正15年・昭和元年)12月25日

大正天皇が崩御した。宝算48。昭和天皇が改元し元号を昭和とした。

●出典

『佃島年表』

1927年(昭和2年)3月31日

東京市が佃の渡しにかかる施設の整備を終え、手漕ぎの有料の渡船を汽船の牽引する無料の曳船渡船に替えた。また、曳船渡船の開始を記念して、渡船場に2基の石碑を建立した。東京都中央区の中央区民文化財に数える。

●出典

『佃島年表』

『中央区民文化財8 佃島渡船場跡(つくだじまとせんばあと)』

1930年(昭和5年)

十返舎一九(じっぺんしゃいっく)*の墓が千住八千代町の善立寺(ぜんりゅうじ)から月島の菩提寺・東陽院に改葬された。

*十返舎一九(1765年・明和2年-1831年9月12日・天保2年8月7日)は作家である。代表作に『東海道中膝栗毛』がある。

●出典

『佃島年表』

『日本大百科全書』

1930年(昭和5年)9月16日

歯牙・歯骨を葬った石像と台座の前に汐見地蔵尊が建立された。地蔵尊の石仏はコンクリート製の高さ約95センチメートルの立像で、背面に次の文字がある。

汐見地蔵孫 末代不忘ニ(ニは下付き)

三千三百三名 無縁様

船松町 守地蔵

昭和五年九月一六日 建立

歯を病む場合に仏前の塩を持ち帰り、塩で口中をすすげば痛みが治り、返礼に塩や楊枝を供えるという風習が生まれた。毎年の6月6日に供養祭を執り行う。

●出典

汐見地蔵尊の由緒書き

『汐見地蔵尊(歯神様)』

1931年(昭和6年)6月

雑誌『今昔』二巻六号に佃政・金子政吉の談話筆記『佃島を語る』が掲載された。

●出典

『佃島年表』

1931年(昭和6年)9月18日

満州事変が勃発した。

●出典

『佃島年表』

1931年(昭和6年)

築地本願寺の墓所が東京府豊多摩群和田堀町*へと移転した。現在の和田堀廟所(杉並区永福1丁目8番1号)である。

*大蔵省の管理する陸軍省の火薬庫の跡地であった。

●出典

『佃島年表』

『築地本願寺和田堀廟所』

1932年(昭和7年)2月

佃島の有志が和田堀廟所に佃島祖先由来之碑を建立した。

●出典

『佃島年表』

1932年(昭和7年)5月15日

29代内閣総理大臣・犬養毅が官邸で陸軍青年将校に暗殺された。

●出典

『佃島年表』

1933年(昭和8年)12月13日

築地の中央卸売市場が竣工した。

●出典

『佃島年表』

1934年(昭和9年)3月8日

佃政・金子政吉が死没した。78歳。

●出典

『佃島年表』

『デジタル版日本人名大辞典+Plus』

1934年(昭和9年)9月21日

室戸台風が京阪神地方を襲い甚大な被害をもたらした。

●出典

『大阪市西淀川区佃 見市家所蔵資料目録』33「一 地名の起こり」

『佃島年表』

1934年(昭和9年)9月以降

室戸台風の過ぎ去った後に佃川が埋め立てられ、西淀川区佃と蒲島が陸続きとなった。

●出典

『大阪市西淀川区佃 見市家所蔵資料目録』33「一 地名の起こり」

1934年(昭和9年)

築地本願寺の本堂が竣工した。現在の本堂である。

●出典

『築地本願寺について』

1935年(昭和10年)3月

東京市による隅田川口改良第三期工事が竣工した。

●出典

『東京都港湾局 1 沿革』

1935年(昭和10年)2月11日

築地の中央卸売市場が操業を開始した。

●出典

『佃島年表』

1939年(昭和14年)9月1日

第二次世界大戦が勃発した。

●出典

『佃島年表』

1940年(昭和15年)6月15日

勝鬨橋が架かり、渡り初めの式典が執り行われた。

●出典

『佃島年表』

1940年(昭和15年)7月26日

第二次近衛文麿(このえふみまろ)内閣が大東亜新秩序(大東亜共栄圏)を掲げた。

●出典

『佃島年表』

『世界大百科事典』

1940年(昭和15年)10月12日

大政翼賛会が発足した。

●出典

『佃島年表』

1940年(昭和15年)11月10日

皇居外苑で第二次近衛文麿内閣が紀元二千六百年式典*を執り行った。

*初代天皇・神武の即位から2600年を祝った式典を指す。また、式典を含む一連の行事を紀元二千六百年記念行事と呼ぶ。

●出典

『佃島年表』

1941年(昭和16年)12月8日(現地時間12月7日)

日本海軍が真珠湾を攻撃し、アメリカとイギリスに対し宣戦布告した。

●出典

『佃島年表』

1942年(昭和17年)6月5日(現地時間6月4日)

日本海軍とアメリカ軍がミッドウェー島の付近で衝突した。

●出典

『佃島年表』

1944年(昭和19年)11月24日

アメリカ軍のB29が初めて東京を空襲した。

●出典

『佃島年表』

1945年(昭和20年)1月11日

1機のB29が東京湾の上空に侵入し、東京石川島造船所株式会社を目標に約70発の油脂焼夷弾を投下した。

●出典

『佃島年表』

1945年(昭和20年)3月9日夜から10日未明まで

約300機のB29が東京市内を目標に大量の焼夷弾を投下した。東京大空襲の一つである。浅草・本所・深川が灰塵に帰し、約9万人が命を落とした。

●出典

『佃島年表』

『東京大空襲とは』

1945年(昭和20年)3月17日

大本営が硫黄島の日本軍の玉砕を発表した。その後も栗林忠道陸軍中将らが抗戦を続けるも、3月26日に玉砕した。

●出典

『佃島年表』

ブリタニカ・ジャパン株式会社『ブリタニカ国際大百科事典』

1945年(昭和20年)6月23日未明

沖縄本島の日本軍が玉砕した。その後も一部の日本兵が抗戦を続けるも、9月7日に降伏文書の調印を以て沖縄戦が終結した。

●出典

『佃島年表』

『沖縄戦の概要』

1945年(昭和20年)6月26日9時頃