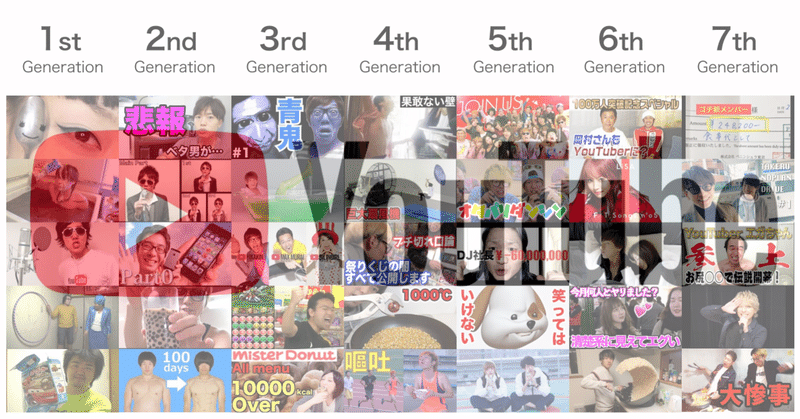

日本YouTube全史〜有名YouTuberを勝手に世代分けしてみた〜 【2022年4月最終更新】

先日、水溜りボンドさんが、YouTubeの世代分けについての動画を出されていました。

これについて、ずっとYouTubeを見続けてきた、自称YouTubeヲタクの自分としては、どこか違和感を感じる部分がありました。

そこで、このnoteで自分なりの解釈で勝手にYouTuberを世代分けしていこうと思います!

決して、水溜りボンドさんの動画に対して批判をしたり、特定のYouTuberに対して誹謗したりするわけではありません。水溜りボンドさんの動画は、「カンタさんがトミーさんにYouTubeのことを評させる無茶振り」というエンタメであることは重々承知しています。(面白かったです!)

世代わけの基準

世代わけにあたって、どのような基準でクリエイターの方々を分けていくかについてを定義します。

・「バズったとき」

基本は「バズったとき」という抽象的かつ極めて主観的なタイミングで世代分けをします。いわゆる芸人さんの世代分けもブレイクした時、を基準としており、そのブレイクするきっかけとなったテレビ番組やユニットなどが1つの根拠として示されます。同様に、YouTuberも「バズったとき」、つまりブレイクしたタイミングで世代分けをすることが、より多くの人に納得感をもってもらえることに繋がりましょう。

・YouTuber同士の敬語

YouTuber同士でどのように敬語を使用して会話をしているかを1つの基準として見ています。というのも、前述の「バズったとき」と表裏一体ではありますが、YouTuber同士でも何年動画投稿を続けているか、よりも知名度が上がって「YouTuberコミュニティ」に入ったタイミングがいつか、で敬語を使い分けているような印象を受けるからです。

・象徴的なイベント

自分なりに納得感の精度を高めるため、YouTube内/外問わず象徴的なイベントをあげた上でそれとその世代の関連を考慮します。日本YouTuber界隈はとても狭いので、1つのイベントや動画の風潮が非常に全体の雰囲気に影響していて、そこから新しいYouTuberが生まれてくる様子が見て取れます。

後述しますが、ヒカルさんを筆頭としたNextStageのムーブメントはまさにそんな雰囲気の象徴とも言えるでしょう。彼らのやり方に盛り上がる視聴者・クリエイターもいる一方、やり方に疑問を持つ人も多いでしょう。この東海オンエアの動画はそんなNextStageのプレゼント企画のやり方へのアンチテーゼとして非常に面白いです。

免責

あくまで、一ファン目線での世代分けであることを免責させてください。

当たり前ですが、YouTubeには様々な動画が投稿されています。また、「YouTuber」と一括にはできないくらい、様々なジャンルの動画を投稿して生活している人がいます。あくまで、このnoteで世代分けをしているのは、メインストリームともとらえうる、顔出しをして、自身がタレントとなってYouTubeで動画を配信している人という文脈でのYouTuberに限定していることをご了承ください。ゲーム実況者・VTuberなどは、YouTuberとしてはポピュラーである一方、異なるコミュニティによって異なる文化が形成されているため、このnoteで同時に語ることは難しいです。

以上の基準をもって、私なりに世代分けをし、その上で日本YouTubeの歴史を僭越ながら説明させていただきます。

第一世代(2005年〜11年):ブロガーや配信者が興した日本YouTube

ポイント

・自発的に参入してきた世代

・それまで別の場所で何かしらの発信をしていたブロガーや配信者

・世界に発信することの喜びを感じて参加

象徴的なクリエイター/チャンネル(敬称略)

・HIKAKIN・ジェットダイスケ・MEGWIN・佐々木あさひ・劇団スカッシュ・マホト・バイリンガールちか・PDS

象徴的なイベント・動画

・YouTube Next Up(2011年)

YouTube公式が開催する、次世代の動画クリエイターを支援するプログラム。一般投票などの審査により選ばれたクリエイター10組のみが参加できる。MEGWINさんや佐々木あさひさん、劇団スカッシュなどのクリエイターが参加する。

・YouTube Theme Song(2012年)

HIKAKINさんの呼びかけで集まったクリエイターたちにより、SEIKINさんが作曲したYouTubeのテーマソングの動画です。

2005年にサービスを開始したYouTubeは、アメリカ発のサービスということもあり、日本語が十分に対応していませんでした。さらに、収益化プログラムもまだ十分に整っておらず、YouTubeで生活していくなんてまだ夢の話。第1世代YouTuberは、収益化や人気になる、といった目的などはなく、「面白そうだから」「世界に発信したい」という目的を持った人や、元々インターネットを基盤として活動してきた人たちが多いです。

「今はお金になることを見越して動画配信を始める人も多いと思うが、当時はもうかるかどうかなんて考えもしなかった。そもそも動画が流行るのかどうかも分からなかったし、乱立するサービスもどこが生き残るのか……。自分だけでなく、やりたいことをやろう、楽しいことをやろう、という気持ちで動いていたと思う」

出典:YouTuberの未来は?“日本で最初の動画レビュアー”ジェットダイスケさんの考える、動画配信のこれから

一方、YouTube公式は、単なる趣味ではなく、キャリアとしての動画クリエイター、後のYouTuberを育成するため、徐々に日本におけるサービスの拡充を進めます。YouTube Next Upなどの支援プログラムなどを経て、

第二世代(2012年〜13年):秋葉原から育まれていったYouTuberコミュニティ

ポイント

・第一世代に憧れて入ってきた世代

・インターネット・ヲタク文化が根強い

・コミュニティが狭い

象徴的なクリエイター/チャンネル(敬称略)

・HikakinTV・瀬戸弘司・カズチャンネル・SEIKIN・Masuo・めぐみちゃんねる

象徴的なイベント・動画

・PDRさんタグ(2012年)

YouTuber同士のコミュニティがまだ小さく、このようなタグゲームも規模を問わず様々なチャンネルで回されていた。このタグをある程度たどれば第1世代・第2世代の雰囲気を掴むことができる(かも)。

・YouTube NextUp 2012(2012年)

瀬戸弘司さん、Kazuさん、PDRさんなどのYouTuberが参加した、YouTube公式が提供する、動画クオリティの向上を目的として開催されたプログラム。

・隙間男(2013年)

劇団スカッシュさんが開催したYouTubeドラマ、第一世代・第二世代含め大規模にYouTuberを巻き込んで作成された。

第2世代の特徴として、第1世代とは異なり「上の世代」が存在していて、それに対して憧れをもったクリエイターが参加していることが挙げられます。例えば、瀬戸弘司さんはジェットダイスケさんに憧れ、ガジェットレビュー系動画を始めています。(マホトさんは、「MEGWINさんに憧れた」ことを述べていますがHIKAKINさん等との関係性などから、第一世代と定義させてもらいました。)

ただ、この時期はまだYouTubeというサービス自体が世間一般に認知されていたわけではなく、ニコニコ動画などの「インターネット文化」の一部として存在していました。そのため、視聴者層もインターネットやガジェットが好きなヲタクが多く、ガジェット紹介を扱うYouTuberが台頭していました。

また、この時期には、「動画編隊」(ジェットダイスケさん、瀬戸弘司さん、秋葉仁さん、ムネさん等)や「TubeThousand」(スカキャンさん、UJXさん、トミックさん、はじめしゃちょーさん、かずきむぎちゃさん、RUIさんなど)といった、「ヲタク文化的なグループ」単位でYouTuber文化が盛り上がっていました。誤解を恐れずにイメージを言うと、「秋葉原的なパソコン・ゲーミングコミュニティ」です。ニコニコ動画配信者の流入も見られ、カルチャーが影響されていたこともあるでしょう。これらのグループごとにオフ会を開催し、オンラインのみならずオフラインでも繋がることは、後のコラボ動画の文化とも繋がっていきます。

第三世代(2013年〜15年):YouTuberビジネスの勃興「好きなことで生きていく」

ポイント

・スマホゲーム実況からの延長線上

・グループYouTuberが出始める

象徴的なクリエイター/チャンネル(敬称略)

・はじめしゃちょー・トミック・マックスむらい・木下ゆうか・くまみき・アバンティーズ・東海オンエア・フィッシャーズ・シバター

象徴的なイベント/動画

・UUUM設立(2013年)

・「好きなことで生きていく」CM(2014年)

日本に向けて「YouTuber」という職業の存在を知らしめることになったキャンペーン

・YouTubeFanFest第一回開催(2014年)

YouTube公式が開催する大規模なイベント。以降毎年開催されることになる。

第二世代までは、「インターネット文化」の延長線で、一部の人しかYouTuberの存在を認知していませんでしたが、2013年前後から徐々に、「芸能人ではない、一般人ではあるがYouTubeに動画を投稿して活動し、人気を得ている人」としての「YouTuber」が一般的な認知を高めていくことになります。

徐々にスマートフォンの普及率が高まり、パソコンなどを触らない若者等もYouTubeを日常的に見るようになり始めたこと、さらにパズドラ、モンストといったスマートフォンゲームが流行し、その解説動画などが見られるようになったことなどが要因としてあげられます。マックスむらいさんなどは、その象徴とも言える存在で、大きなリアクションやキメ台詞とともにパズドラをプレイし、盛り上げていくマックスむらいさんの動画は、パズドラのゲームの流行とともに、中高生を中心に多く見られるようになります。これにより、第二世代までに見られたアンダーグラウンドな雰囲気から、マスな雰囲気に近づいていきます。

上記のゲーム動画からの中高生視聴者の増加も重なり、フィッシャーズや東海オンエアといった元々の友だちグループから端を発する「友だちとワイワイ楽しむ」グループ系YouTuberの人気が出始めたのも第3世代の特徴とも言えます。そもそも、個人の趣味の範疇を超えて数人で継続的にYouTubeのための動画を撮影し、投稿していくという組織的な活動は、「YouTuberとして活動していく」という目的がなければ生まれません。この時期になると「YouTubeに動画を投稿して生活していく」という概念自体が広まり始めていたことがわかります。

2014年の「好きなことで生きていく」というYouTubeのCMは、「趣味や遊びを発信することでお金を稼いでいる人たちがいる」というYouTuberへのイメージを大きく国民に根付かせることとなります。この、「遊んでいる」といったネガティブなイメージはYouTuberに対して今後長い間つきまとうこととなります。

また、なんと言ってもこの時期、YouTuberのマネジメント事務所としてのUUUMの誕生は大きい出来事です。それまであくまで「配信サイト投稿者」という一般人の延長線上にとらえられていたYouTuberに芸能人のようなマネジャーがついて、守られるというUUUMの誕生により生まれたYouTuberを取り巻く環境の変化は、YouTuberという存在の認知向上に加え、いわゆる芸能人のような「手の届かない存在」に近づき、それを起用したビジネスへと繋がるようになります。

まとめると、第三世代は、スマホゲームの実況から始まり、2014年前後に日本全体に対して「YouTuber」の代名詞としても取り上げられた世代といえます。

第四世代(2015年〜17年):YouTuberのクリーンな”芸能人化” vs 過激な"若者の味方"

ポイント

・女性YouTuberなど、よりマスに向けたYouTuberの増加

・UUUMによるクリーンなイメージの徹底、それに伴う低年齢向けYouTuber

・ネクストステージ勢を筆頭に、UUUMのアンチテーゼとしての過激系なYouTuber

象徴的なクリエイター/チャンネル(敬称略)

・関根りさ・かわにしみき・さあや・しばなんチャンネル・水溜りボンド・カリスマブラザーズ・おるたなチャンネル・ボンボンTV・キッズライン・ヒカル・ラファエル・禁断ボーイズ・はなお・ねこてん・桐崎栄二・ブライアン・すしらーめんりく・ジョーブログ・北の打ち師達

象徴的なイベント

・東海オンエア牛丼ストーカー事件(2017年)

東海オンエアの「1500m牛丼」の動画をみててつやさんのことを好きになった女性がストーカー行為を行った事件。YouTuberという存在が芸能人のような、手の届かない存在に近づいたことを物語る事件とも言える。

・VALU事件(2017年)

ヒカルさんをはじめとするネクストステージメンバーがVALUと呼ばれる仮想通貨を使って「個人の価値」を売買するサービスを使って視聴者を騙して利益を得るようなことをやり抜けた事件

第四世代は、第三世代期間における「好きなことで生きていく」CMの影響を大きく受けている世代と考えられます。

かつてアンダーグラウンドな文化、ゲーム的な文化の印象が強かったYouTubeだったのに対し、公式自らがより開けたイメージをCMを通して発信したことで、幅広い年齢層・性別の視聴者が増加しました。それにより、関根りささん、さぁやさんといった女性YouTuberや、小学生などをターゲットとしたボンボンTVやキッズラインなどのチャンネルが台頭するようになりました。

また、この頃第三世代期間にできたUUUMが勢力を伸ばし始めます。はじめしゃちょーさんやFischer'sといった、小中高校生にも人気な、家族で安心して見られる、クリーンなイメージのYouTuberを獲得することで、単に勢力を伸ばすだけではなく、事務所としてのイメージを確立します。また、YouTuber養成機関としてのUUUMネットワークも機能するようになり、出身者である水溜りボンドやカリスマブラザーズ等が台頭し始めます。

上記以上にUUUMが貢献したとも言えるのは、「YouTubeのビジネス化」とも言えます。案件を企業からもらって紹介することでお金をもらう、YouTuberのGoogleからの広告収益以外のマネタイズ方法を、UUUMを中心とした企業が進めていくことで、「YouTuber=稼げる」イメージが定着し始めます。また、ボンボンTVといった企業(講談社とUUUM)が事業として運営するチャンネルが現れるなど、企業の注目度も高まっていきます。

このように、この時期にUUUMはクリーンなイメージのあるYouTuberを囲い「YouTuber」というイメージの形成に努めつつも、企業などのYouTube外のアクターをYouTubeというプラットホームに取り込んでいくことで、現在のYouTubeの盛り上がりを創り上げてきました。

一方、そんなUUUMの「クリーンなイメージの定着」に端を発する所属YouTuberたちの保守的な姿勢が、それまでのYouTube視聴者に「つまらなくなった」「もっと面白いものが見たい」と思わせるようになります。この時期、HIKAKINさんなどは特にそのような一部の古くからの視聴者から姿勢について批判されるようにもなり、(参考になるかどうかは別として)シバターさんが毎年年末に行っている「嫌いなYouTuber大賞」に2016年は4位、2017年は8位としてランクインしています。

そんな風潮も重なり、2016年から2017年にかけて一大ムーブメントを巻き起こしたのはネクストステージの存在です。2016年末にヒカルさん、ラファエルさん、禁断ボーイズで結成したYouTuber事務所・ネクストステージは、この時期のUUUM所属YouTuberを代表とする保守的なYouTuberのアンチテーゼとしての存在として10代後半から20代男性を中心に大きな注目を浴びました。祭りにいってくじの当たりがないことを暴き、喧嘩になりかける動画や、大規模なプレゼント企画を大々的に行って(情報商材で得た)お金を散財する動画など、過激なことを堂々とやってのけるスタイルは、当時の視聴者に大きな印象を与えました。しかし、2017年夏に起こったVALU事件により、視聴者からの大きなバッシングを受けることになり、ネクストステージは解散、活動を一時休止することとなりました。

2017年、「ユーキャン新語・流行語大賞」の候補に「ユーチューバー」がノミネートされるなど、一般的な認知が十分に広まったのは事実としてあります。一方、2017年ははじめしゃちょーさんの二股事件やVALU事件、東海オンエアてつやさんの「牛丼ストーカー」事件や、チョコレートスモーカーズのいじめ事件などYouTuberにまつわる事件が多く報じられるなど、YouTuber全体としてネガティブな空気感があった時期でもありました。

第五世代(2017年〜18年):様々なプラットフォームからのクリエイターの移住開始

ポイント

・VALU事件(2017年夏)以降のコンプライアンスが求められる時期に人気を得たYouTuber

・サービスが終了したVineや若者の間で流行したMixChannelなど別動画配信サービスからの移行者が多い

象徴的なクリエイター/チャンネル(敬称略)

・さんこいち・スカイピース・レペゼン地球・きまぐれクック・谷やん谷崎鷹人・釣りよかでしょう。・まあたそ・えむれな・ゆきりぬ・パオパオチャンネル・MelTV・ぷろたん・ななこ

象徴的なイベント

・U-FES(2017年,2018年)

2017年の東海オンエア、2018年のマホトさん加入は、UUUMの勢力の増大を名実ともに知らしめることとなった。

・一年間の視聴回数数ランキングTOP10をUUUM所属クリエイターが独占(2018年)

第5世代は、「家族で見られるような、安定的なYouTuber」が多いです。VALU事件やチョコレートスモーカーズの炎上事件などの2017年に度々起こった不祥事・事件を経て、YouTuberにも社会に対してのコンプライアンスがある程度求められるようになっていきます。さらに、小中学生など低年齢層の視聴者も増加していきます。そんな風潮も相重なり、安心して見ていられるYouTuberが評価を受け、台頭するようになります。まさにUUUMが初期から構築してきたブランドイメージと合致したYouTuberたちです。そんなこの時期に、UUUM勢は全盛期とも言えるような躍進を遂げます。2017年にUUUM所属YouTuberが出演するMV「JOIN US(ジョイナス)」はまさにそんな時期のUUUMを象徴している動画とも言えるでしょう。2018年のYouTubeが発表した「国内年間トップトレンド動画」のランキングTOP10を全てUUUM所属のYouTuberが独占するようにもなります。

また、上記のような安定的なYouTuberが台頭するようになると、それまでの過激志向な動画を好んで視聴していた、安定的なYouTubeに満足していないユーザーが多くいたのも事実、レペゼン地球などのnot安定的なYouTuberも多くこの時期に人気を獲得しました。2018年4月にレペゼン地球があげた「好きなことで生きていく」という動画に大きな反響もあり、チャンネル停止を何度かはさみつつ、若者に絶大な人気を得ていきます。

2017年のVineのサービス終了とともに、YouTubeに活動場所を移したVine出身者たちが活躍するようになります。

第六世代(2018年〜19年):TikTokの流行とチャンネルの"番組化"

ポイント

・チャンネルの特徴やコンセプトがわかりやすい

・TikTokなど別プラットフォームでバズったYouTuber

・グループYouTuberの増加

象徴的なクリエイター/チャンネル(敬称略)

はじめしゃちょーの畑・ヴァンゆん・プリッとChannel・きょんくま・だいにぐるーぷ・ねお・ジュキヤ・土佐兄弟・チャンネルがーどまん・THE FIRST TAKE・カジサック・中田敦彦・てんちむ・カルマ・エ.com・フォーエイト48

この時期になると、YouTuberの市場がレッドオーシャンとなり始め、素人からマルチYouTuberで成長していくことが難しくなっていきます。そんな第6世代の特徴として、テレビ番組のようにチャンネルの特徴・コンセプトがわかりやすいことがあげられます。例えば、「渋谷にいる女の子・カップルにHな質問をして答えを引き出す」チャンネルのジュキヤさんや、「友だちに超過激なドッキリを仕掛け合う」チャンネルのチャンネルがーどまんさん、「高度な編集技術と仲の良さ・企画力を活かして誰もできないような大型企画を行う」だいにぐるーぷさん、「ボッチな大学生が孤独で、だけど味わい深い日常を発信する」チャンネルのパーカーさん、「大蛇丸の声真似で男の一人飯をつくって、ビールと一緒に”優勝”する」チャンネルのとっくんさんなど。

このような”テレビ番組化"は、チャンネルのコンセプトと動画企画がニッチでも、そこに特化して視聴者をつかめばチャンネルとして成立するということを証明したとも言えます。しかし逆に言えば、目的がしっかりしていないと新たに参入するのが難しくなったのも事実でしょう。

YouTubeの競争が激化していく中で、個人YouTuberのグループ化も進んでいきます。ヒカルさんが新ネクストステージ結成を宣言したり、はなおさんやゆきりぬさんが”はなゆきかこでん”でグループでの撮影を増やしたり、はじめしゃちょーが”はじめしゃちょーの畑”を開設し活動を増やしたりするなど、それまで個人で活動していたYouTuberたちが何らかの形でグループでの撮影を増加させている傾向があります。

また、上記含めYouTubeのチャンネルの伸ばし方がある程度体系的になってきたのもこの世代です。ヴァンゆんチャンネルなどは、このYouTubeマーケティングとも言えるような手法で成長してきたとも言えます。サムネイルとタイトルを何パターンか用意し、公開後の数値を観測して適応するなどの手法は、「ただ面白い動画を投稿する」こととはまた異なるもので、この時期に増加した現象です。

さらに、TikTokでバズったTikTokerがYouTubeに参入したり、AbemaTVの恋愛リアリティショーで付き合ったカップルがカップルチャンネルを開設したり、他のプラットホームでバズったインフルエンサーのYouTuberへの転向が増加します。

第七世代(2020年〜):"芸能人系"と"新世代系"

ポイント

・新型コロナウイルス感染症の影響が後押しする、芸能人の大量参入

・事務所からの脱退の流れ

・新世代系YouTuberの台頭

象徴的なクリエイター/チャンネル(敬称略)

コムドット・平成フラミンゴ・ばんばんざい・ヘラヘラ三銃士・中町兄妹・夜のひと笑い・くれいじーまぐねっと・とうあ・サワヤン・なこなこチャンネル・Lazy Lie Crazy(レイクレ)・エスポワール・トライブ

象徴的な芸能人YouTuber(敬称略)

江頭2:50・川口春奈・宮迫博之・佐藤健・白石麻衣・ジャにのちゃんねる・石橋貴明・さらば青春の光・アンジャッシュ児嶋一哉・陣内智則・ローラ・ヒロミ

社会的なYouTubeの浸透と、新型コロナウイルス感染症の影響が重なり、芸能人が大量に参入してくることになります。

2020年1月に江頭2:50さん、宮迫さんがチャンネルを開設、どちらも驚異的なスピードで100万人チャンネル登録を達成することで、「テレビでは干されてもYouTubeに全力を注げば結果が出る」ことを証明することとなりました。その後新型コロナウイルス感染症に伴うテレビ番組の撮影自粛期間に多くの芸能人によるチャンネル開設が相次ぎます。

芸能人やプロ制作者の本格参入で、YouTuber界全体の動画の質が一段階上がったように感じられます。彼らのチャンネルでは、高性能なカメラやピンマイクを使って撮影した高画質・高音質の映像が多く、それでいてYouTubeならではの構成・編集で提供されています。

また、2020年に入り、木下ゆうかさんや関根りささんがUUUMを、スカイピースやまあたそさんがVAZを脱退するなど、有名YouTuberの事務所脱退が目立つようになりました。今後、YouTuberと事務所の在り方が変化することが予想されます。

最大手事務所のUUUMが2021年12月に中期戦略として「インフルエンサー・ギャラクシー事業」を発表。今までの所属クリエイター数をとにかく増やしていく戦略から、マネジメント対象を一部のクリエイターに限定してそこでのビジネスを増やしていくという戦略に転換。それをきっかけにUUUM古参YouTuberたちも退所していくなど、今後の展開に目を離せません。

そんな中、新たに一般人から「新世代系」とくくられるクリエイターが多く誕生します。中でもコムドットは2020年12月にSNSに投稿した「道を開けろ」というフレーズを切り口に新世代系として認知を獲得。チャンネル開設から3年足らずで登録者数300万人を達成するなど、動画コンテンツの供給過多の時代に圧倒的な急成長を遂げています。

彼らの成長を後押しした大きな要因として、YouTube Shortsの誕生が上げられます。TikTokのような短尺動画のYouTube Shortsが生まれ、推測ではありますがプラットフォーム全体でYouTube Shortsに力を入れるクリエイターがアルゴリズムで優先されていた時期があったと考えることができます。多くの「新世代系」たちは、そのフォーマットのハックをうまく使い、チャンネルとしてのパワーを強めていきます。また、同世代の彼ら同士で「チャンネル登録者数運動会」をはじめコラボすることで相乗効果で勢いを増し、日本YouTuber界におけるホットスポットとなっています。

まとめ

以上が、私の考えるYouTuberの世代分けとなります。

今後、YouTuberはどうなっていくのでしょうか。多くの芸能人やプロの番組制作者が参入してくるなど、より一層YouTube全体としては盛り上がると思っています。ですが、今回記述した「YouTuber」という存在がどのような方向に進んでいくのかは、わかりません。私個人としては、今後「マルチ」と呼ばれるジャンルのYouTuberは素人から生まれなくなると思います。

さらに、芸能人の中でも何か一芸を持っていたり、モチベーションが高い人を除いて、多くはYouTubeから離れていくと思います。もし反応があったら、このあたりについてはまた別でnoteを書こうと思います。

おまけ

LINE NEWSに掲載いただきました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?