IBM 巨象も踊る~ルイス・ガースナーVS.Amazon

IBMはダウンサイジングの波にのまれたのか。私が知るIBMといえば、AS/400とかサーバーと言われるコンピューターを売っているイメージ。もうかなり昔の話だが。

「いま現在のIBMにもっとも必要ないもの、それがビジョンだということだ」「たった今、IBMに求められているのは、各事業についての冷徹で、市場動向に基づく実効性の高い戦略だ。つまり、市場で実績を高め、株主価値を高める戦略だ。われわれは現在それに取り組んでいる」

「巨象も踊る」という本のなかで一番、響いた文章が上の文章。

なにせ当時のIBMはタイトルのとおり「巨象」である。

「どこに行っても、事業報告の要点はおなじだった。メインフレームの売上高が急激に落ち込んでいる。価格は競争相手よりかなり高い。急成長しているパソコン中心のクライアント・サーバーのセグメントには参入していない。企業イメージが危険なほど低下している。「93年の純現金収支は8億ドルの赤字になると予想している。本社からの資金援助は不要と考えているが、今後はしばらく本社への配当金が支払えなくなる」

しかし、いまやビジネスモデルは急激に変化した。

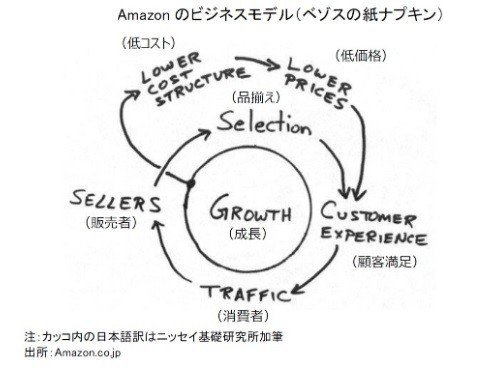

☝ ☝ このnoteで注目して読んでほしいのは、アマゾン創業者ジェフ・ベゾスが書いた、テーブルの紙ナプキンの裏に書いたシステム図です。

上の図、amazonのビジネスモデルと言えるものだが、いたってシンプルである。amazonって、たかが本屋だ。若者の活字離れが言われているなか、ネットで本屋をやろうという考え自体がクレイジーだ。上の図式には記載されていないが、amazonを利用するお客様は価格より早く届くことに価値を置いている。ま、欲しいものが安いにこしたことはないが。そしてつい数年前まで経常利益が1%~2%とか言ってなかったか。

営業利益率は2007年以降は4%台、2014年にいたっては0.2%しか無く(第3四半期のマイナス2.6%の主要因となったFire Phoneの販売促進費用がかさんだことなどがあり、年ベースでも低迷)、日本の一般小売店とさほど変わりが無い、むしろ低い値を示している。アマゾンドットコムが大きな黒字額を示したニュースを見聞きした記憶がある人は多いだろうが、これは「利益率の高いビジネスをしているから」ではなく、「スケールメリットを活かした」結果、言い換えれば「規模の大きなビジネスをしている・薄利多売だから」得られたものであることが理解できる。・・・ガベージニュースより

数あるamazonの事業のなかで利益を出しているのはAWSである。AWSとはAmazon Web Servicesの略で、Amazonが提供している100以上のクラウドコンピューティングサービスの総称。なんと本屋がクラウドサービスを行うという。昔のようにメインフレームなんてものを会社、企業に置くなんてことは、もういらないのである。今となっては当たり前なのだが。

私の知り合いの幼稚園の園長先生は園長室にサーバーを置いてある。メチャクチャ小さくてびっくりした。家でも仕事ができるように考えた上でのことで、ははーん、ひと昔前のサーバーとは大違い・・・と、時代がかったことを書いてしまった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?