【百年ニュース】1921(大正10)10月29日(土) 貴族院議員の公爵,徳川慶久に次女の喜佐子(きさこ)が誕生。祖父は徳川慶喜。喜佐子は女子学習院を経て旧越後高田藩の譜代大名榊原家第16代当主の子爵,榊原政春と結婚。戦後の華族制度廃止による波乱の人生を著述し出版。2013(平成25)年11月26日没,享年93。

貴族院議員の公爵、徳川慶久に次女(第三子)の喜佐子が誕生しました。祖父は徳川慶喜になります。

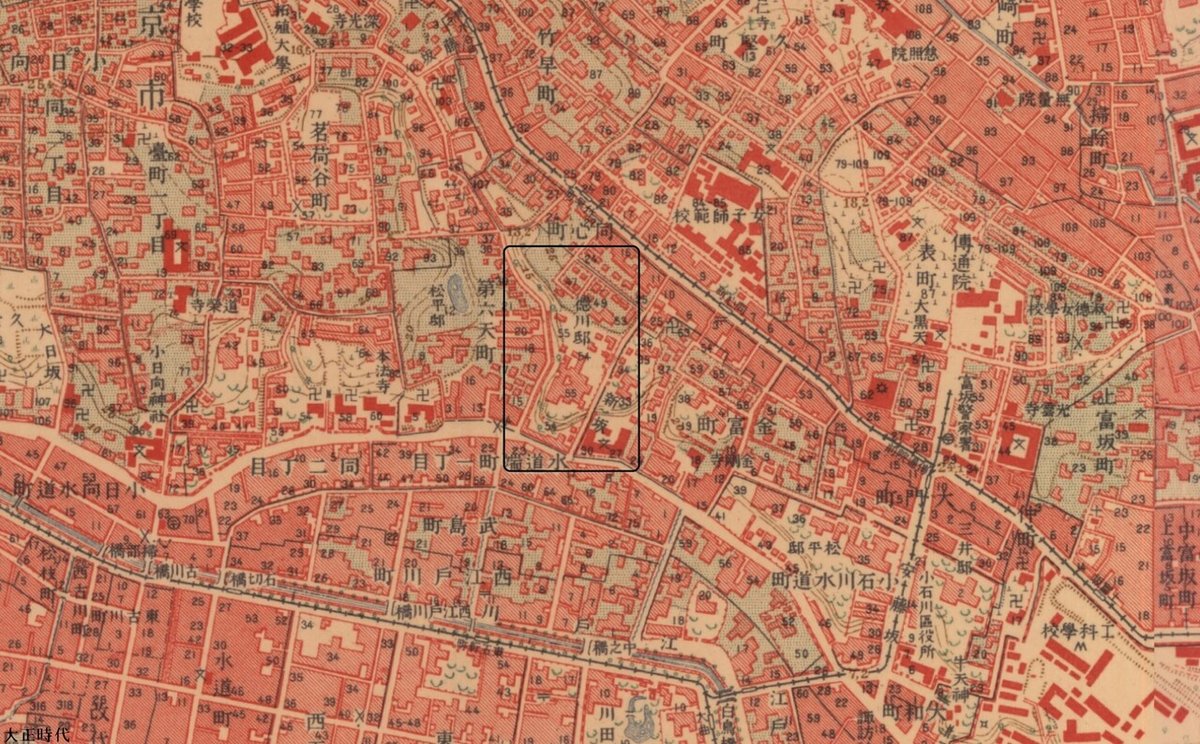

喜佐子が誕生し幼少期を送った小日向第六天町の徳川本邸は晩年の徳川慶喜が最後に住居を移し、喜佐子が誕生する8年前の1913(大正2)年11月22日、76歳で急性肺炎により死去した場所になります。この徳川本邸は現在、国際仏教学大学院大学が置かれており、徳川慶喜終焉の地のプレートも表示されています。

徳川喜佐子ですが、1996(平成8)年に草思社から『徳川慶喜家の子ども部屋』という著書を発表し、旧徳川慶喜邸での生活の様子を書き表しています。敷地3千坪、建坪千坪の大邸宅です。西側に隣接する邸宅は旧松平容保邸で「会津様」と呼ばれており、両家は昭和期に入っても頻繁に行き来があったようです。松平容保は1893(明治26)年12月5日にこの邸宅で亡くなっています。徳川慶喜と松平容保が明治以降、邸宅を隣り合わせて住んでいたというのは二人の絆を感じさせるエピソードかなと思います。

さて喜佐子は女子学習院を経て、旧越後高田藩の譜代大名榊原家第16代当主で子爵の榊原政春と結婚しました。夫の榊原政春は1911(明治44)年3月15日生まれですので、喜佐子の10歳年上になります。榊原政春は東京帝国大学法学部を卒業後、台湾拓殖に入社、戦時中は陸軍に任官し中尉として南方戦線に赴き、1943(昭和18)年に帰国後は軍需省や大東亜省などで働きました。

しかし終戦を迎えて華族制度が廃止されますと、榊原政春と喜佐子の二人は一般の市民となりまして、財産税を課されることとなりますが、もちろん支払うことが出来ずに屋敷や財産を物納してその日暮らしを迫られるという困窮生活を味わいました。その日の食事のために家宝や財産を売り払い命を繋ぐような境遇となりました。その波乱の後半生についても喜佐子は2001(平成13)年に同じく草思社から『殿様と私』という本で描いています。2013(平成25)年11月26日に亡くなりまして、享年は93歳でした。

なお喜佐子の父である徳川慶久は徳川慶喜の七男になります。母は慶喜に最後まで付き添った側室の新村信です。慶久の父、慶喜も周囲から音読みで「けいきさん」と呼ばれていましたが、こちら慶久も音読みで「けいきゅうさん」と呼ばれていました。慶久の親友の細川護立によれば「才気縦横,故慶喜公の好いところを総て受け継ぎ」,未来の首相候補の声もありました。しかし喜佐子が生まれた翌1922(大正11)年1月22日に睡眠薬カルモチンの大量摂取により文京区小日向の本邸で急死しました。享年はわずかに37歳でした。

よろしければサポートをお願いします。100円、500円、1,000円、任意のなかからお選び頂けます。いただいたお金は全額、100年前の研究のための書籍購入に使わせていただきます。サポートはnoteにユーザー登録していない方でも可能です。ありがとうございます。