追悼:大濱 徹也先生

「内省または壮大な自己紹介」で何度か名前が出てきた大濱徹也先生。影響を大きく受けた一人です。2019年2月9日に北海道で逝去され、2001年の筑波大学での最終講義から18年。その後、会う機会をつくれませんでした。いや、つくりませんでした。

2019年4月3日、あまりに突然だったことと、門下生の多くが関東圏であったこともあり、キャリアのはじめに教諭を務められた女子学院で偲ぶ会が開催されました。

札幌教会の葬儀でも入りきれないほどの人が並び、本願寺のお坊さんが正装でいたり、北海道神社庁からもいらしたりと人脈の広さを聞きました。偲ぶ会でも年度初めの平日昼間というタイミングでも多くの方がいらしてました。歴史家としてだけでなく、教育者として厳しく(ほんとに厳しかった)、でも心遣いある活動を長く取り組んできたからこそ会でした。

「ヒモになる覚悟があるのか」という件は、私の人生の岐路だったといって過言ではありません。奥様にそのことを話したら笑っていただけました。

死んだ時になにをやった人だといわれるか。たまに見かける言葉ですが改めて思う日でもありました。

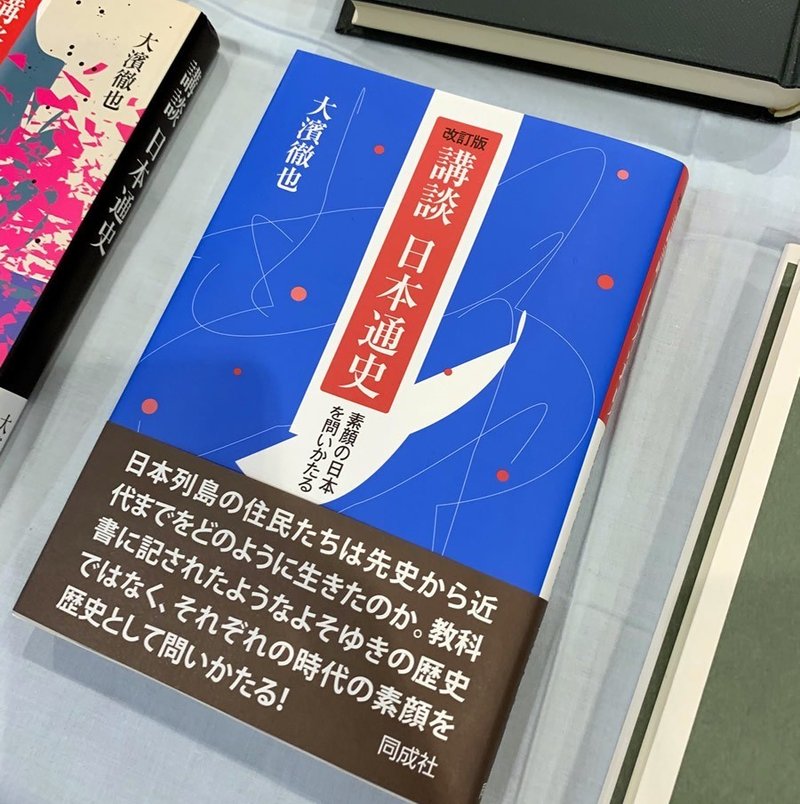

元同成社社長で大濱先生の著作編集を多く担当された方のスピーチで知ったのですが、先生は筆が遅く、描き下ろしは諦め、筑波大学時代の授業をベースにテープから起こして編集したものが、『講談 日本通史』だと。

専門は近代ですが、独自の視点を持ち「通史」で1冊著作や授業を持てる数少ない歴史家だと思います。2018年の改訂版があるということで学び直したいと思います。

まとまるのなんて待つな。会いたい人には会いに行け

冒頭で書いた、会う機会を「つくらなった」件。私の悪い一面で、尊敬する人、尊敬とライバル心がまじるような年代が比較的近い人に対して、格好をつけたいのか、考えがまとまっていない自分を見せたくないのか、本当は会いたいのに会いに行かないということをやりがちです。初動で会いに行くのは決して苦手じゃないのですが、限られた人ではありますがこうなるケースがあります。

大濱先生は筑波大学退官後、北海学園に行かれたことも知っていたので、実家の北海道に帰省したときなどコンタクトもきっと取りようがあったかと思います。近年、やっとお会いしたいと思ってコンタクト先を探していたものの、すぐには見つからず、諦めたような形になった矢先の訃報です。

「おまぇなぁ、おまえが一人前になるのを待ってたらこっちはくたばっちまったよ」といつもの口調で叱られた気がしました。

もし、自分を慕ってくれる人が、自分のように思ったらそれは寂しいなということはすぐ想像がつくものなのに。文章でも考えでも仕事でも、形にする、決めるということにも通ずるもの。止まらずにシンプルに。Keep it simple, stupid.

「量」

著作一覧や近年の活動を見ると、晩年でもすさまじい量の活動をされていることに驚きました。研究などは協力してくれる方もいらっしゃるからこそとは思うものの、それでも目を見張る量。日本全国を飛び回り、講演・講義、研究、仕事をされていました。これも頭ではずっとわかっていて、むしろ会社では量の大切さを話す機会も多いですがまだまだです。

また、大濱先生から学んだことに追加されました。

アーカイブズ

インターネットはログが残ることが日本史を考える上でも意義深い。歴史を学んだこととインターネットの世界に飛び込む理由を22歳の時にこじつけました。まだ手にしていないですが、『アーカイブズへの眼』という著作も残されいて、国立公文書館フェローもされ活動されていました。22歳の時にこのようなことを考えて、今の道に来たのだと話してみたかったですが、それも叶わなくなってしまいました。

「目の付け所はいいんだけど、そんなちんたらして適当な思いならやめちまえ」とまた叱られそうなきもしますが、勝手に「目の付け所はいい」ということを頭に添えさせてもらい、『アーカイブズへの眼』でもまた学ばせてもらおうと思います。これからも著作からまた学びが増えることだと思います。

2001年2月の筑波大学での最終講義プリント

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?