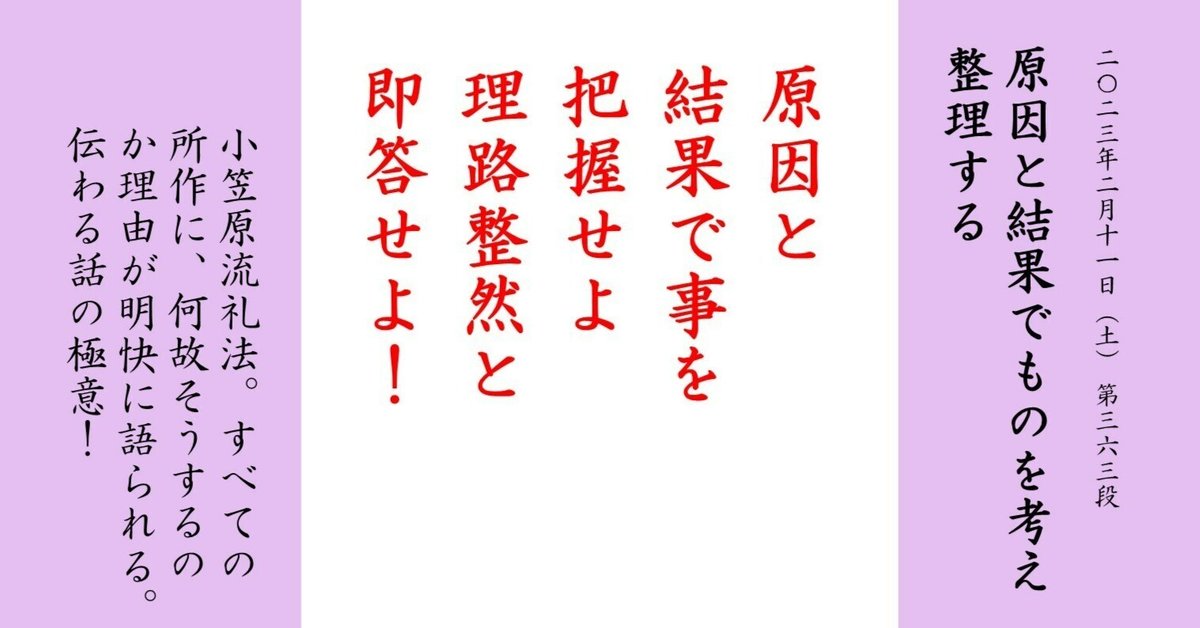

原因と結果でものを考え整理する

(1)小笠原流礼法を学んで驚いたこと

2014年4月からのことですが、新宿にある朝日カルチャーセンターで、小笠原流礼法の連続講座を受講したことがあります。

そこで瞠目したことは、すべての所作について、何故そうするのか、そうするのは何故良いのか、その理由が明快に語られることでした!

毎回「すごいなぁ」と感服しておりましたが、その理由は原因と結果で物事を考える理の思考習慣にあると考えるとスッキリ納得できました。

(2)襖の開け閉めに手を替えるのは何故?

例えば、襖の開閉ですが、襖が體の中央に来たら手を替えます。

何故そうするのか、説明を聴いた時には心底納得しましたし、伝統に裏打ちされた礼法の奥深さに感服したものです。

しかし、その理は常に簡単です!

「人間の手は横に動かしたとき、体の中央までは同じ筋肉が動きますが、中央を越すと変わってきます。右手も左手も同じことです。そこで粗相のないように、また勢いよく開きすぎないように、筋肉運動の変わるところで手を替えることが大切です。」(『入門 小笠原流礼法』P50から抜粋)

(3)根拠を明快に示す

実に見事な解説だと恐れ入ったものです。

私が受講した小笠原流礼法は、小笠原流三十一世宗家 小笠原清忠氏の講座でしたが、具体的なご指導は、奥方様がされていらっしゃいました。

極意塾の活動を進めていくにあたり、この時の学びが思い出されます。

すべての技に、何故そうすると良いのか、その根拠、原因と結果、これを理路整然と、明快に即答できるようになっていると素晴らしいですね!

そういう意味で、原因と結果の理に照らして、技についての説明の仕方、表現方法をいつも見直しております。(極意塾投稿No.275)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?