ハンドパンのB♭4の音の話

へいしょさんのnote の一連の波形解析の話[1]が面白かったのでそれに乗っかった話です。

1.概要

ハンドパンではサイズによって入れられない音があるようです。[2]

人気らしいD minor scale (Kurd) のB♭4がその代表例とのことです。

ですが、僕の持っているkoban のD kurd 13にはこの音が入っています。

そこで、A) B♭4が入っている場合にどんな音になるのか、B) どううれしいのか を自分のメモ用にまとめる話です。

尚眠いときに書いている&楽典/音響の素人が書いているため内容は不正確な可能性が高いです。専門の方、詳しい方にはご指摘いただけると助かります。

2. A) B♭4が入っている場合にどんな音になるのか

A.1 対象の楽器

Koban D kurd 13

音階: D3 / A3 Bb3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 Bb4 C5 D5 E5

素材:特殊ステンレス

直径:約55.6cm

高さ:約25cm

重さ:約4.2kg

他のメーカーだと直径53cmとかが多いようなので、ちょっとサイズがでかいとB♭4を入れられるみたいです。(kobanが考えて入れてるのか、たまたま入っていたのかは分かりません。)

普通にペチペチとたたくとこんな感じの音になります。

もともとこの楽器自体の鳴り方として、ちょっとマットというか木のような柔らかい感じの音がします。これは素材自体+塗装(?)と裏側のGu やリムにゴムっぽいカバーがついてるからなかのかなと思われます。

販売元のアトリエマルさんによるとリムをはずした場合は金属的な音になるようです。

個人的にはパキっとした音の方が好きなので、リムカバーはずそうかな。。。

あとは聞いてみた感覚ですがB♭4単体だと鳴りが他の高音と比べて弱いような印象と、どこかひっかかるような不協和っぽい音が鳴っている感じはあります。

もっともハンドパンの高音部はもともと詰まったような感じがするから、そのせいかもしれません。

A.2 手法

A.2.1 マイキング

トップからベリンガーC2, 正面下からgu 向けにAKG P220 で図のように録音を行います。こんなかんじです。

録音後C2で録ったチャンネルは左右に少し振りP220 はトップと逆になっているため、とりあえずLogic で位相反転させてセンターにミックスします。

A.2.2 解析ソフト

ロンドン大学がメインに開発をしているオープンソースのsonic visualizer を使用しました。

https://www.sonicvisualiser.org

このうち今回はスケールでの時間変化を見るためmelodic range spectrogram/ spectrogram の機能を主に使用します。最初はステレオで個別に見たのですが、特に差異がなかったのでall channnel mixで見てます。これを使って時間ごとに周波数特性がどのように変化していくかを観察します。

A.3 結果

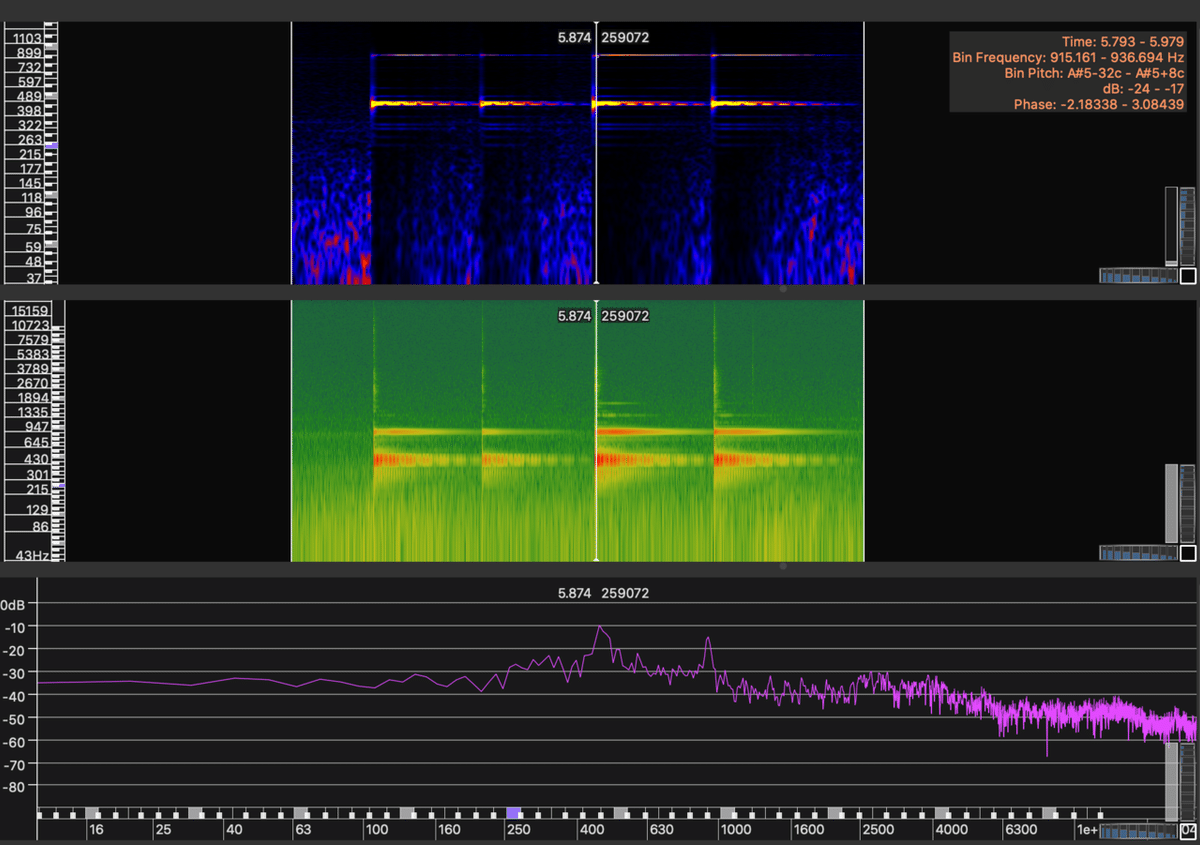

すべての音を順番に上昇・下降で叩いていくと下の結果が得られました。白線がB♭4(A#4)部分です。

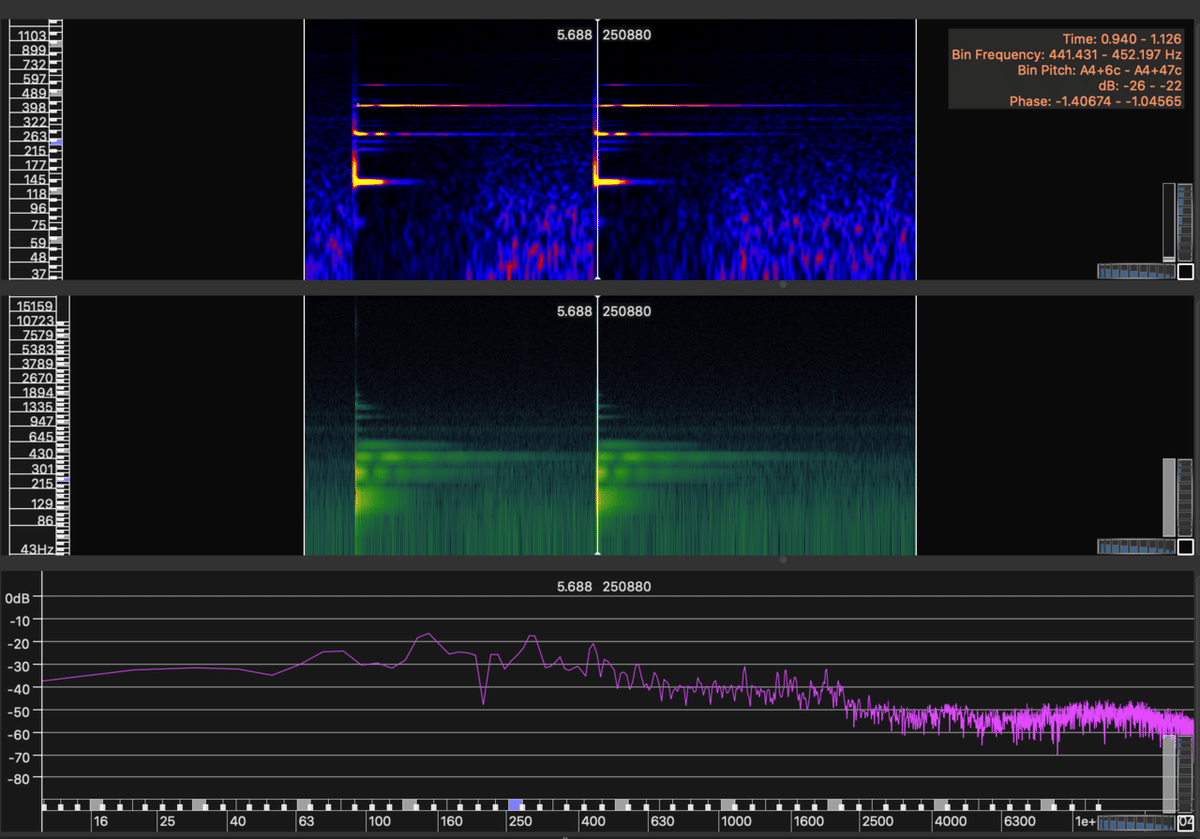

またB♭4を抜くと下の図のような結果が得られました。

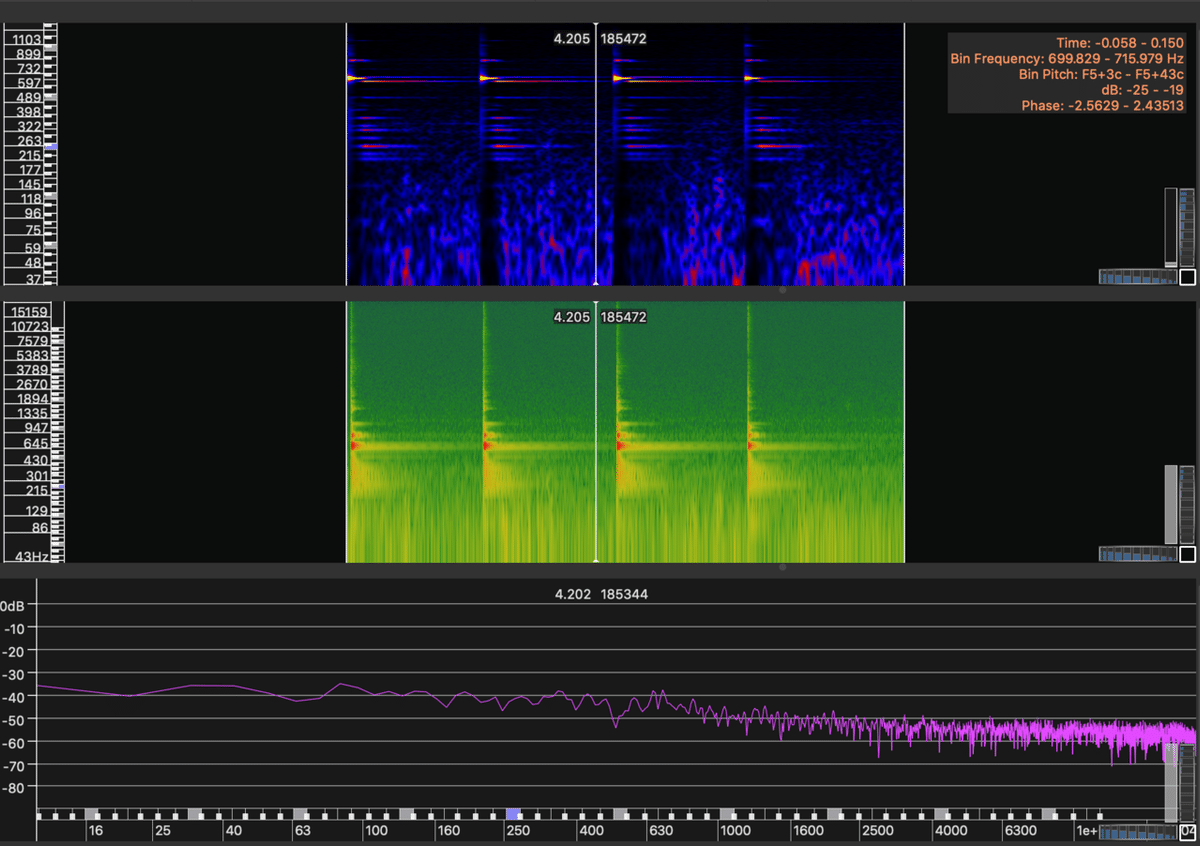

ついでにBb4単体

Ding 単体

Gu(裏側の穴)

A.4 考察

そもそもハンドパン全般にいえることですが、周波数の比率が基音から1:2:3 になるようチューニングされるので基音+ オクターブ上の基音+ オクターブ上の5度の音が明確に見えてきてます。スケールで叩いたときの真ん中のソノグラムのペインで見るときれいに平行な3本線が見えてきます。

また叩いた瞬間に広い音域で鳴っていて縦線が見えてきます。ペチっていうパーカッシブなとこだと思うのですが、これは打音と楽器全体の共振みたいなのをひろってるのかなーと思います。

もっともスケールで見たときにソノグラムを目で比較した限りではB♭4 に特化して変わった特性は見つかりませんでした。MFCCなど数値元に類似度比較したり特徴量抽出をするとまた面白い知見が得られるかもしれません。またB♭4 単体でみるとほとんどオクターブ+5度が見えてこないくらい弱くなっています。強めに叩いたときでも更にオクターブ上のB♭6 と同じくらいになっています。もともと高音部でオクターブ上の5度は鳴りにくいらしいので、そのせいかもしれません。

あとは正直面白いデータかというと微妙なのですが、やはりDing とtone field の違いが大きく出てるように見えます。Ding の場合は1:2:3 の線に加えて、アタックの直後でオクターブ下のD2が見えてきます。ドゥーンとした感じの”ゥ”辺りですかね。

もともとこのソノグラムで見ようと思った理由は小方[3] によるスティールパンの分析との比較のためでした。こちらではクロマチックに弾いたとき高音部分で下方倍音が現れてきているとされています。なぜハンドパンの場合ding の低音でこうなるかは分かりません。胴鳴りなのか、そもそもそういうもんなんですかね。もっとも高橋[4]あたりを読んでいると下方倍音という概念自体沼な気がしてきました。引用だけにして深追いは諦めます。

下方倍音列が生じる原理は、ある音を発する最初の音響体が下方倍音を生み出すの ではなくて、むしろ協和音の響きの中で下方倍音列は回避できない[38]という論理による..(中略)..その他すべての振動に共鳴する共鳴体の一部は、もとの音の半分の速さで振動し、1オ クターヴ下を生み出す。[39]

あとはGuでF5が強めに出ていた点は意外でした。そういうものなのかは分からないですが、楽器の中の空間的に強調されやすい帯域なのか、そうチューニングしてDing叩いたときにトニックっぽく落ち着く感じになるようにしてるのか。。

先行研究を調べていると似たようなテーマを扱った論文が海外でいくつかあるようなので、その中に書かれているか気が向いたら別のnote に書こうかと思います。(どれも修論/卒論っぽかったので、自分の趣味ので書いたぼんくらだったのではと勝手に思っています。なぜなら自分がそうだったから。)

またどの音でも安定して整数倍音が出ていましたが、小方[3]も記載している通り、管弦楽器のように一次元で音程を操作する楽器の場合整数倍音は出やすいのに対して、曲面の金属を加工して特定の周波数を出すよう調律するのは全体の配置や打ち込み方等とても難しいそうです。

職人さんはすごいなーと思いました。(小並み)

結果としてB♭4入っている場合の音として今回の測定からは特に面白い発見は出てきませんでした。別の分析のやり方をお勉強したいと思いますた。

2. B) B♭4 がはいってるとどううれしいのか

B.1 スケール的に

ハンドパンは低音部がベースにして、高音部でメロディにすることが多いみたいです。そのときのキーとして五度圏的[5]にはC dur - Amoll /G dur - E moll /D dur - B moll/A dur- F# moll /E dur - C# moll 以外はB♭(A#)が入ってくるのであるとうれしい。

ポップスとかでギターが半音下げとかにしてると大体F# とかのキーになる気がする(偏見)のであるとうれしいと思われます。

個人的には参加したかった#オサカナ弾いてみた企画が募集当時音足りずに断念したので、カバーとかしたいときにここの音程があるとうれしい。

昨日の定期公演ファイナルが素晴らしかったので今さらですが #オサカナ弾いてみた pic.twitter.com/Vt771DjPLc

— つの (@tsuno788) September 1, 2020

(本当はピアノパートをコピーしたかったけれど、手が4,5 本足りなかったのでメロ以外は諦めました。)

B.2 和音的に

アトリエマルさんのtweet の引用によると、

Kurd はもともとトライアドだと以下の和音を含んでいます。

特にアルペジオ動画は分かりやすい!D Kurdだけでも7つのハーモニーを紹介してくれています。

— L'ATELIER DE ◯ (@marui_blog) February 6, 2020

Dm [D A D F A]

Am [A C E A C]

Bb maj [Bb D F]

C maj [C E G C]

E Dim [Bb E G]

F Maj [A C F A C]

Gm [D Bb D G]

これらがカバーできるKurdは秀逸なスケールだと思います。https://t.co/cQhWuNzjGp pic.twitter.com/Z9Uo0rpvSh

Dm [D A D F A]

Am [A C E A C]

Bb maj [Bb D F]

C maj [C E G C]

E Dim [Bb E G]

F Maj [A C F A C]

Gm [D Bb D G]

展開形なくしてクローズ配置で考えると

Dm[D4 F A ]

Am[A3 C E ]

B♭maj [B♭3 D F ]

C [C4 E G]

E minor [E4 G]

F [F4 A C]

G5 [G4 D ]

また4和音入れるとこれ。

Am7 [A C E G]

Bb maj7 [Bb D F A]

Bb maj9 [Bb C F]

Dm7 [D F A C]

ここでB♭4あると

E dim [E G B♭4], G minor [G B♭4 D], B♭major[B♭4 D] の配置が組めて

4和音ではAm9 [A C E G B♭], C7 [C4 E G B♭], E dim7[E4 G B♭ D]が入るのでうれしい。

ここら辺を使って連結考えるときにII -> V -> I とかベースが下行上行するときの上声で係留したり経過音入れやすいのでうれしい。

これ以上はパターンを考えるのがめんどくさいので放棄します。

B.3 マカーム的に

もっともKurd の語源(と僕が思っている)マカーム[6]的にはもともとD,Eb,F,GまたはD,Eb,F,G,Aという音階のようで, 2度の♭がキモっぽいのでB♭関係ないかもしれません。

もっともこのキモの音に関して本来のマカームでは♭は西洋音楽とちがって1/4 ♭らしい(パンテラか!)ので、そのチューニングのハンドパンがあるとおもしろいかもなと思います。Raga Deshとヒンドゥーのraga 風にしたスケールもあるらしいので、他のお国柄の旋法、ギリシャのechos [7]とかのチューニングもあったら面白いのかな、と。富豪の方につくってみてほすい。。

チューニングに関しては、また確認してないけれど今もってる楽器は平均律だと思うので純正律だとどうなるかは興味があります。国内だとshoman という工房で純正律+ 432hz ベースのを作成しているようです。

https://handpanshoma.thebase.in/items/23361869

バズフェイトンみたいに他のチューニングもあるんやろうか。。

ちなみにガチマカームのkurd はこれらしい。

音もそうですが、ビジュアルからも溢れ出るSystem Of A Down臭。。。

---------キリトリセン---------

結果としてたくさんの音が入っているのはそれはそれでいいけれど、一つ一つの音を気にいるかがハンドパンの醍醐味のような気がするので、結局いま手元にあるんでどう遊ぶかが大事なんかなと思いますた。知らんけど。

3.結論

ハンドパンはいいぞ。

参考文献

[1]ハンドパンの周波数特性を見よう

https://note.com/mudafrommuda/m/m6d3dce2f5f94

[2]ハンドパンを頼む上で避ける音

https://note.com/mudafrommuda/n/nccc5f4852437

[3]小方厚, 音律と音階の科学

https://gendai.ismedia.jp/list/books/bluebacks/9784065116647

[4]高橋 智子,ヘンリー・カウエルの音楽理論と実践

https://www.jstage.jst.go.jp/article/stmlib/45/0/45_KJ00009246101/_pdf

[5]wikipedia 五度圏

https://ja.wikipedia.org/wiki/五度圏

[6]wikipedia マカーム

https://ja.wikipedia.org/wiki/マカーム

[7]グラウト, パリスカ 新西洋音楽史 (上)

https://www.ongakunotomo.co.jp/catalog/detail_sp.php?code=112120

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?