Pygmyを調べる話

先日公開されたMalte さんのPygmy の演奏がとてもエモかったので、調べるメモです。

1. Pygmy とは何か

人類学的にはアフリカ中央部の身長の低い複数の部族をまとめて雑に読んでる呼称ということです。[1]

東の人は京言葉と大阪弁,神戸弁,滋賀語族, 河内語族の違いを理解できないらしいみのと同じように、異文化からは同じに見える異なる文化を雑にグルーピングしているようでどうも問題もある表現のようです。

ハンドパンの場合どういう経緯かわかりませんが、ここのどれかの民族音楽をイメージしてスケールの名前をつけたようです。個人的には最初にハンドパン買う時この楽器の事よく分からへんけど、デモが良さげでrav pan のpygmy買ったのでなんか気に入ってる音階ではあります。

youtubeをぐぐるとaka/baka Pygmy とかはよく出てくるので、このあたりでしょうか。

楽器っぽいのだとこれだろうか。

どちらも4度・5度のBb/ C /F あたりやG F D あたりを行ったりきたりに聞こえるから(クソ耳)、なんかあんまマイナースケール感ないので別なんかな。。

これはちょっとっぽい気もするので、ここらへんの歌ものイメージしたんですかな。知らんけど。

先行研究としてはCharlotteの古い論文がオープンアクセスで読めました。[2]

これはbushman とPygmy の比較文化系の論文なのですが、雑に読むとpygmyのscaleはbushmanのとにてpentatonic だがabsolute pitch という概念がそもそもないと記述されています。また音階の項目では2nd, Major3rd, P4, P5, Major 7th, octaveが多く使われるとなっています。ここでskip と書いてあるのがよくわからないのですが、ペンタトニックなので跳ねるように使うというニュアンスなのかなと思います。その場合2,3,4,5,7と後述のスケールと大分違うのでまぁ関係なかったのかなとは思われます。そもそも50年前の論文で、当時の音源の状態やpygmyという部族へのアメリカにおける理解、そしてどういう評価の論文か微妙いのでまぁ気にしないことにします。

その他英語版のWikipedia [3]にそのものズバリの記事もあったのですが、音階に関する記載は見つかりませんでした。

2. スケールの変遷

PanArt のブログ[4]によると2002年のfirst Generation ではG3/ C4 D4 Eb4 G4 Bb4 C5 D5 Eb5 なので、C minor の4、6 抜きのようです。

関係ないけどなんで1st generation の頃って5度ding なんでしょう。

5度下にした4度音程は鳴らしていないオクターブ下の根音が聞こえるという事象(interval tonic)があるので、それを狙ってるんですかね。[5]出典うろ覚えですがデイブ・ムステインも5弦ルートのパワーコードは4度下入れてアップピッキングという話があったようななかったような。。

これが2005 年のlow hang sound modelというシリーズからは、High Voice(8 tones)では

F3 / Bb3 C4 Db4 F4 Ab4 Bb4 C5 Db5 というBb minor の4、6抜き。Ding は5度

LowVoice(7 tones)では

F3 / G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4

になり、ここでF minor 4、6抜き、root ding になっていたようです。

Rav pan とかMeridian のがF “Low” Pygmy となっているのは、このLow voice 配置が元になってたんですね。 なんかF keyが多い印象だったので勝手にkey=F にするのがミソかと思ってたんですが、結構変遷があったんですね。

http://www.hangblog.org/hang-sound-models/

Twitter 見てたら安定の困った時のアトリエマルさんです。

https://twitter.com/marui_blog/status/1192608525551144960?s=21

3.音階

音階としては、上の歴史みたいにナチュラルマイナースケール(Aeorian)から4度と6度を抜いたスケールのようです。

多くの工房ではF がルート音にして以下のスケールにしていることが多いようです。

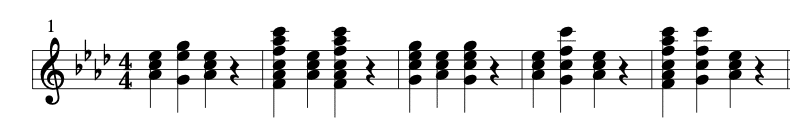

F3 / G3 Ab3 C4 Eb4 F4 G4 Ab4 C5

[ 1音 0.5音 2音 1.5音 1音 1音 0.5音 2音]

ここプラス工房によってはマイナースケールの音をいくつかボトムに足してるみたいです。

最初のayasaはding = C# ですが、youtubeのコメントなど見ていると、フリジアンスケールをフルで入れたかったとの事。

we have tried many variations of the scale and finally choose to extend it with D instead of D#, as we preferred to play it that way. Extending it with a D makes gives the instrument a full Phrygian scale, instead of extending it with a D# making it an Aeolian scale

その為、F#のaeorian(マイナー)スケールから4,6 を抜いてるpygmyになってます。5度ding (C#)+根音始まりスケールなので配置的にはHigh Voice 配置と同じようです。

4.pygmy で作れるコード

手の動きで物理的に叩けるかは別として、ざくっとダイアトニックでは以下かと思われます。

2& 3和音

#Fm. (Minor: I m/ Major: VI m )

F3 Ab3 C4 / F4 Ab4 C5

#Csus4 /2 (Minor: Vm /Major: IIIm sus4 )

(G3) C4 F4 C5

#Cm (第二転回形) (Minor:Vm /Major: IIIm )

(G3) C4. Eb4 G4

#Gsus4 or C5第二転回形?(Minor: IIm sus 4 or Vm /Major: VII sus4 or IIIm )

G3 C4 (C5)

#Eb (第一転回形) (Minor:VII /Major: V)

(G3) Eb4 G4

#Eb6 (Minor:VII6 /Major: V6)

(G3) (C4) Eb4 G4 C5

#Ab(Minor:III /Major: I)

Ab3 C4 Eb4

4和音

#Fm7. (Minor: I m7/ Major: VI m7 )

F3 Ab3 C4 Eb4

#Ab M7 (Minor:IIIM7 /Major: IM7)

Ab3 C4 Eb4 G4

#Gm7 sus4 or C5第二転回形?(Minor: IIm7 sus 4 or Vm /Major: VII7 sus4 or IIIm )

G4 C4 F4 (C5)

非pygmy ボトムを入れた場合

僕のもってるRav pan の場合はボトムにDb3 Eb3 が入ります。

Yishama pantamなど純PygmyにしているとこではDb は入れてないようですが、Dbがあるとkey=AbMajor の4度が入ってDb(IV)-> Eb(V) -> F (VI)とビジュい紅進行になるのでJ-pop的にはうれしい気がします。

#Db (Minor:VI /Major: IV)

Db3 F3 Ab3 (F4 Ab4)

#DbM7 (Minor:VIM7 /Major: IVM7)

Db3 F3 Ab3 C4 (F4 Ab4)

#Eb7 (第3転回形) (Minor:VII /Major: V)

Db3 (G3) Eb4 G4

5. カデンツ

4で作った和音でできる接続を考えるとここらへんかと思われます。

Major:

(K1: T→D→T)

Ab(Ab3 C4 Eb4) → Eb ((G3) Eb4 G4) → Ab(Ab3 C4 Eb4)

Fm. (F3 Ab3 C4 / F4 Ab4 C5 )→ Eb ((G3) Eb4 G4)→ Fm. (F3 Ab3 C4 / F4 Ab4 C5 )

Cm ((G3) C4. Eb4 G4 )→ Eb ((G3) Eb4 G4)→Cm ((G3) C4. Eb4 G4 )

とか3度がいないので公理的にはNGだけど

Ab(Ab3 C4 Eb4) → Gm7 (G4 C4 F4 (C5))→ Ab(Ab3 C4 Eb4)

とか

Iの代理を入れると和声的に良さげだけれど実際叩くと、動きが強すぎる感があるように個人的には感じます。

Fm. (F3 Ab3 C4 / F4 Ab4 C5 )→ Gm7 (G4 C4 F4 (C5))→ Ab(Ab3 C4 Eb4)

(K2:T→ S→D→ T)

ボトムがある場合

Ab(Ab3 C4 Eb4) → Db (Db3 F3 Ab3 (F4 Ab4)) → Eb ((G3) Eb4 G4) → Ab(Ab3 C4 Eb4)

Fm. (F3 Ab3 C4 / F4 Ab4 C5 ) → Db (Db3 F3 Ab3 (F4 Ab4)) → Eb ((G3) Eb4 G4)→ Fm. (F3 Ab3 C4 / F4 Ab4 C5 )

I/V の代理まとめて雑に書くと

Ab(Ab3 C4 Eb4) → Db (Db3 F3 Ab3 (F4 Ab4)) → Gm7 (G4 C4 F4 (C5))→ Fm. (F3 Ab3 C4 / F4 Ab4 C5 )

(K3:T → S→ T)

これもボトムがある場合は

Ab(Ab3 C4 Eb4) → Db (Db3 F3 Ab3 (F4 Ab4)) → Ab(Ab3 C4 Eb4)

Fm. (F3 Ab3 C4 / F4 Ab4 C5 )→ Db (Db3 F3 Ab3 (F4 Ab4)) → Fm. (F3 Ab3 C4 / F4 Ab4 C5 )

Minor:

(SDm → Tm or SDm → Dm → Tm )

どちらもSDm(Bbm)がないのでNG

(Dm → Tm )

Cm( (G3) C4. Eb4 G4 ) → Fm. (F3 Ab3 C4 / F4 Ab4 C5 )

ハンドパンは音少ないのと1音ごとになんか存在感があるのでちゃんとコードで考えてなかったんですが、パターンを増やそうとするとかなりボトムに依存した連結になるようです。なので基本はTonic/Dominantで代理コードを変えながらつないでいく感じになるのかなと思いました。

もっとも厳密に考えると各音にオクターブ+5度上入っている時点で弾いた瞬間連続5度になるので禁則っちゃ禁則になる気がします。パパバッハあたりになんか言われたらうるせえとでも言うしかありません。

最近昔の教科書読みなおすと”対象の限定によってのみ理論の体系化が達成できる”[6]と書いてあったので(学部の時抜粋したプリント貰ってるだけだったのでここを最初に教えて欲しかった。。)、まずは限定的に考えてそこを破壊する守破離の姿勢が必要なんかなと思いますた。

以前プチレッスンで9音のハンドパンでは3テンポ(slow/mid/high) x 2 パターンで6曲くらいを目指しましょうと聞いたので、ここらへんを組めばなんかできるのかなーとは思います。

6. まとめ

この記事ではpygmyの由来、スケールの経緯とhigh/low voice の違いの調査、またlow voiceで作れるコードの検討を行いました。またlow voice 配置で考えたコードから接続するパターンの検討を行いました。

結果音階の由来はよくわかりませんでしたが、歌物が元の可能性があるのではとの仮説を得ました。またスケール制作の経緯でhigh voice配置とlow voice 配置が生まれてた事がわかりました。

制限というか和音と接続の検討周りはとても雑にやってるので詳しい方、専門の方はご指導ご指摘ください。特に開密やバスの動きに合わせたボイシング操作に関しては途中で体力が切れてしまいちゃんと検討できてません。考える体力ができたら少し考えてみたいものです。

7. 結論

Pygmy はいいぞ。

参考文献

[1]京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科,バカ・ピグミー

https://jambo.africa.kyoto-u.ac.jp/cgi-bin/CameroonFS/wiki.cgi?page=%A5%D0%A5%AB%A1%A6%A5%D4%A5%B0%A5%DF%A1%BC

[2]Charlotte J. Frisbie, Anthropological and Ethnomusicological Implications of a Comparative Analysis of Bushmen and African Pygmy Music

https://www.jstor.org/stable/3772917?casa_token=kXxl_RDktO0AAAAA%3Ap9L0sNXmt0VzAgnSdH9fJ_4TLV4H4WaAubRatbrtV4wcfecxayfm2BT2hNABy6tzXvZu7k7Jp78npdxeAuP0vugUzdfNIzwf3jnLkfsYjhLAuHiDtw&seq=1#metadata_info_tab_contents

pp274,283

[3]wikipedia, pygmy music

https://en.wikipedia.org/wiki/Pygmy_music

[4]hang blog

http://www.hangblog.org/hang-sound-models/

[5]音が出る原理

https://yppts.adam.ne.jp/music/physics.html

[6]島岡譲 ,和声:理論と実習

https://www.ongakunotomo.co.jp/catalog/detail.php?code=102050

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?