「会社の健康診断」結果レポートの読み解き方、そして、改善プロセスの考え方

タイトル部に掲げた画像は「会社健全度」と「成果」の相関関係を見たものです。「会社健全度」は、成長ドライバ理論に基づく総合経営診断システム「会社の健康診断」で診断されるもので、メインドライバ「社長」「経営理念・ビジョン」「ビジネスモデル」「システム化・型決め」「行動環境」(及び、「行動環境」の内訳であるサブドライバ「ストレッチ」「サポート」「自律」「規律」「信頼」)、「企業環境分析」「成果分析」「成果」の個別診断要素の診断値の集計値として算出されます。したがって、「会社健全度」の算定には「成果」の要素も含まれているということになります。そこで、画像に示した散布図では、「会社健全度」から「成果」の要素を除外して100点満点に補正した数値を利用しています。

画像に示されている通り、ヨコ軸に「会社健全度」(「成果」を除く)、タテ軸に「成果」をとって診断結果をプロットしてみますと、右上がりの正の相関が1%有意で出ています。その後、受診企業を増やして計算してみたところ、さらに相関係数が高まっていました。ですので、会社健全度が高まれば、成果も高まるということが実証されたということになります。

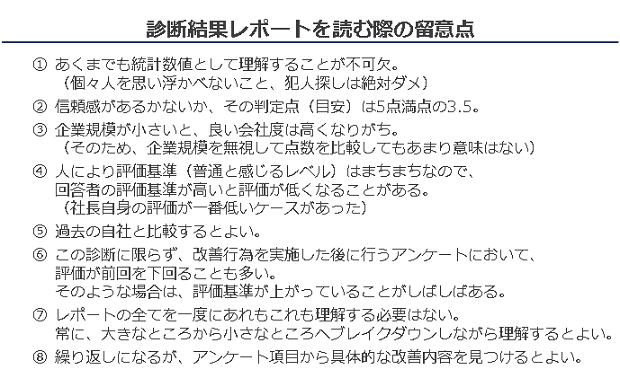

次に、診断結果レポートを読む際の留意点として8項目を挙げています。

診断結果のデータは、あくまでも統計数値として理解することが大切です。個々人の顔を思い浮かべないでください。

全体の中でいちばん大事なのは、やはり「信頼」ですね。信頼がなければ行動環境のストレッチ、サポート、自律、規律というのは動きません。信頼がなければ経営理念・ビジョンも肚落ちはしません。信頼がなければビジネスモデルを良くしようとか、システム化・型決めを進めようという気にもなりません。ですので、信頼感があるかどうかはとっても大事です。目安は3.5です。5件法によるアンケート調査ですから、他のドライバについても、おおよそ3.5を標準の目安としていただくとよいと思います。

企業規模が小さいと「会社健全度」は高くなりがちです。これはやはり、経営者に近い、社長と社員との距離感が近いので、ある程度理解し合える環境があるということですね。10人未満くらいだと数値が高くなる傾向があります。ですので、企業規模を無視して従業員規模100人の会社と10人の会社の結果を比較するというのは、あまり意味がありません。

人により評価基準、普通と感じるレベルがまちまちなので、回答者の評価基準が高いと評価が低くなることがあります。ということから、自社の中で、過去と比較するのがよろしいかと思います。この点につきましては、数百社、千数百社といった規模で診断データが積み重なっていくことで、将来的に規模に関しての補正をすることが可能となるでしょう。企業間の比較が有効に実施できるようになるということです。現状では、「過去の自社」と比較されるのがよろしいかと思います。

6番目。この診断に限らず改善行為を実施したあとに行うアンケート調査において評価が前回を下回ることも少なくないということです。それは、評価基準が上がっている、つまり「普通=3」のレベルが上がっているということが原因です。その次のアンケート調査ではV字で向上するということが多く見受けられます。

それから、レポートの内容すべてを一度にあれもこれもと理解する必要はありません。大きなところから小さなところへブレークダウンしていきながら理解していくことです。まず「会社健全度」を確認するところから始め、各ドライバのドライバ値。その高低(強み・弱み)。さらに、各ドライバを構成するアンケート設問項目・・・というようにブレークダウンしていくアプローチがいいでしょう。そして、アンケート項目から具体的な改善内容を見つけていただくようにすると良いと思います。

改善工程の考え方として、原則的なところを上図のようにまとめました。

繰り返しになりますが、「全体から部分へ」というアプローチが望まれます。全体の会社健全度を見て、ドライバを見て、どこが強くてどこが弱いかを見る。そこで焦点が絞られますので、さらにアンケート設問項目までブレークダウンして見ていく。例えば、強いところが分かったとすれば、なぜ強いのかというのは質問項目の回答結果を詳細に見ていけば分かります。弱いドライバが見つかれば、そのドライバを構成している質問項目にブレークダウンしていくと、その中で特に弱い質問項目が見えてきたりしますので、そういうところを改善の一つの切り口にするということも考えられます。

診断結果からどのように改善していくかということについてですが、そのことを考える前にまず押さえておいていただきたいことは、この診断システムが経営全体のフレームワークに基づいて設計、実施されているということです。

よく「総合経営診断」として実施されるものがありますが、それは実は、人事であったり、戦略であったり、システムであったり、さまざまなものを個別に診断して、そのあとで全部を総合するというものであります。私たちの「会社の健康診断」は、まず経営の全体のフレームワークを作り、その中で予断を持たずに診断をしていくというものです。すると、どこが強くて、どこが弱いのかが客観的に見えるようになります。

改善にあたっては、その結果をもとに成長ドライバ理論のフレームワーク全体を見渡して、影響の伝播、整合性といったことを頭に置きながら、改善のストーリーを描いていくということが大切です。

そして、それらは社長が社長室で一人でやるというよりも、むしろ全社で、社長から一般社員までその結果を見ながら対話を行い、意見を出し合って最適な改善の道筋につなげていくということがすごく重要だと思います。

改善の着眼点

ドライバ値の低いドライバから中心的に改善していくというアプローチを説明しましたが、改善の着眼点としてはそれ以外にも考えられます。

ドライバ値として特に低いものがない場合、「行動環境」から改善していくということも非常に有効かと思います。行動環境をより良くしていくことにより社員が育ちます。社員が育てば、信頼の醸成、ストレッチの向上などを通じて、ビジネスモデル、システム化・型決め等もより良くなっていきます。

それから、業績を上げることが喫緊の課題だという場合には、「ビジネスモデル」の改善から入ります。ビジネスモデルの改善の中でも特に「ターゲット顧客」の見直し、絞り込みが効果を上げたという事例が増えています。

また、「システム化・型決め」の改善の取り組みというのもよろしいかと思います。システム化・型決めの改善に皆さんで取り組んでいただくことで、それを通じて行動環境が良くなっていくという効果も得られます。例えば、経営理念・ビジョンを社員の皆さんに深く理解していただくための「システム化・型決め」としてのクレド。これを策定する作業に一般社員の皆さんにも一緒に参画してやっていただくことによって、一般社員を含めて社員同士の信頼感が高まっていくという効果も出てきます。

改善の姿勢

アンケート質問の68項目は、そのまま改善の指針となります。ですので、一つ一つ見ていただきますと、具体的に何を改善しなければならないかをご理解いただけることと思います。改善の方向性を踏まえて、回答スコアが低いアンケート設問項目について改善に取り組んでいくということです。

その際、一度に大きな成功を目指すよりも、小さな成功を積み上げるという姿勢を持って取り組むことが望まれます。小さな成功でも、その影響は伝播していき、大きな効果を生むこともあります。

それから大事なことは、改善を「やり切る」ということです。

思ったような効果がすぐに表れないとか、一部の社員の間でその取り組みが不評だとか、やめたくなる理由はさまざまなです。それでも、サブドライバ「規律」のところでご説明した通り、やり続ける、やり切ることによってはじめて効果が表れるということもあります。やり続ける、やり切ることによって、その効果を実感しながら、ようやく社員の皆さんにその施策の意義、意味が理解されるということもあります。途中でやめてしまうか、やり続ける、やり切ることができるかが、良い会社づくりの成否を分ける大きなポイントとなるのです。

改善をやり切るための具体的なシステム化・型決めをどうするか。クリス・マチェズニー、ショーン・コヴィー、ジム・ヒューリング、竹村富士徳著『実行の4つの規律』(キングベアー出版)が参考になります。

目標が実行できない大きな理由として、日常の仕事の忙しさに時間を取られてしまい、「緊急ではないがとても重要」だという事項に取り掛かることができないということが挙げられます。

そうならないために、

①改善すべき事項を定める(最重要目標)。

②最重要目標に最も影響を与える遅行指標、さらに先行指標(具体的な活動目標)を選定する。

③先行指標の実行に関する実績を、いつも見えるように、分かりやすい形(表やグラフなど)で見える化する(スコアボード)。

④毎週一回、この件に関するミーティングを行い、進捗と分析を行う。

という仕組み、ルーチンを作ってしまうことが有効とされています。

②についてですが、例えば「信頼感を高める」ということが最重要目標だとすると、「信頼のドライバ値:3.5以上」というのが遅行指標となります。これは結果として出てくる。だから、これを直接目指すのではなくて、例えば、その手法として「グッド&ニュー」を活用するとした場合、「週3回以上グッド&ニューが実施されているかどうか」、これが先行指標となります。この先行指標の実行に関する実績を見える化するものがスコアボードで、週一回は短い時間でも構いませんので、この結果についてミーティングを行い、進捗の分析をします。

『実行の4つの規律』に示されているこのようなシステム化・型決めも、具体的に改善に取り組んでいく上で、極めて有効であると考えています。

社員の皆さんへのフィードバック

それから、全社員アンケートにご協力いただいて総合経営診断を行うわけですから、ぜひ、結果を社員の皆さんにもフィードバックしていただきたいのです。

フィードバックがなぜ必要なのか、それ重要である理由を4点挙げさせていただきます;

①一般社員も、アンケート結果が内心とても気になっている。

②アンケート結果を全社レベルでオープンにしている会社は、次年度の回答率が良い場合が多い。

③課題発見や解決に向けたアクションや実行に一般社員を巻き込み、より良い会社づくりに一緒に取り組んでもらえることにつながる。

(食い違いの早期発見、問題背景の明確化、解決策の発見に有効)

④これらを通じたフィードバックは信頼感の醸成に効果がある。

また、フィードバックを実施する際には、

①データの報告だけで終わらせず、わかりやすく言語化する。

②フィードバックの際に、対話を通して、一緒に考えていく姿勢が大切。

③できれば、会社として目指す理想の職場像を明らかにして、現状とのギャップから、今後の取り組みの方針や具体的内容について伝えることも心がけたい。

④従業員に協力してもらいたいことも一緒に伝えていく。

ということを留意していただければと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?