大国間競争の経過観察――「賢い選択」をとりつづけられるか?

1 はじめに

5月16日に中国で中露首脳会談が行われ、両首脳が「対米共闘」の文脈でさらに協力を拡大していくことに合意したことが華々しく報じられた。私が1年前の初稿(「『WWⅢを起こさせない』という米統合参謀本部議長の仕事」)で、ミリー米統合参謀本部議長(当時)が注視する事象として紹介した「中露結託」が、現実に一歩進んだことが印象付けられた出来事、と感じている。

ところで、本稿の見出しとした、上のイラストをご覧いただきたい。この絵は、2015年10月17日付の英紙「ザ・エコノミスト(The Economist)」の表紙で使われたもので、オバマ米大統領(当時)と中露首脳がカードゲームの中で利益を競いあう様子を描いたものである。それから約9年、米大統領は2度変わったが、ゲームの構図や、不謹慎を承知の上で述べれば、それぞれのチップの持ち分は、当時の状況とそんなに変わっていないようにも思える。勿論変わったことは多々ある。強いて1つ挙げるとすれば、全首脳が高齢化し、今後数年も高齢化した状況にあることであろう。

9年前にこのような絵が出てきていること、当時の欧米知識人の見通しの鋭さに感心するが、そもそもこの構図は第2次大戦後から変わっていないとも捉えられることから、欧米、またロシア・中国の戦略家・政策決定者たちがずっとこのような構図でも世界を見てきたのであろうと考えると、また感心したい気持ちになる。

本稿では、この地政的・戦略的ゲーム(大国間競争)の主な前提や経過を振り返るとともに、今後のポイントについて考えたいと思う。

2 ゲームの前提

(1)核の時代

国家や世界を破滅させてしまうと認識される核兵器の出現・大量生産によって、大国間直接戦争の危険性が大国間で認識され、それが今日まで続いている。国連等を通じた理念や価値観、法的枠組の普及・発展や経済相互依存の深化等とあいまって、大国間直接戦争に訴え難い環境がより進展している。一方で制限戦争や代理戦争と呼ばれる局地紛争は変わらず生起している。よって、カードを切って、如何に利益を維持拡大できるか、相手を不利にさせられるか、といったゲーム的見方が表われてくる。

(2)親は米国

米国が唱える理念、米国が主導した国際枠組や戦略態勢、いわゆるゲームの前提が、米国の他の大国に対する各段の優位性と利益を形成している。他の大国は、一程度この前提に沿ってゲームを戦わざるを得ない場の設定となっている。

3 ゲームの主な経過

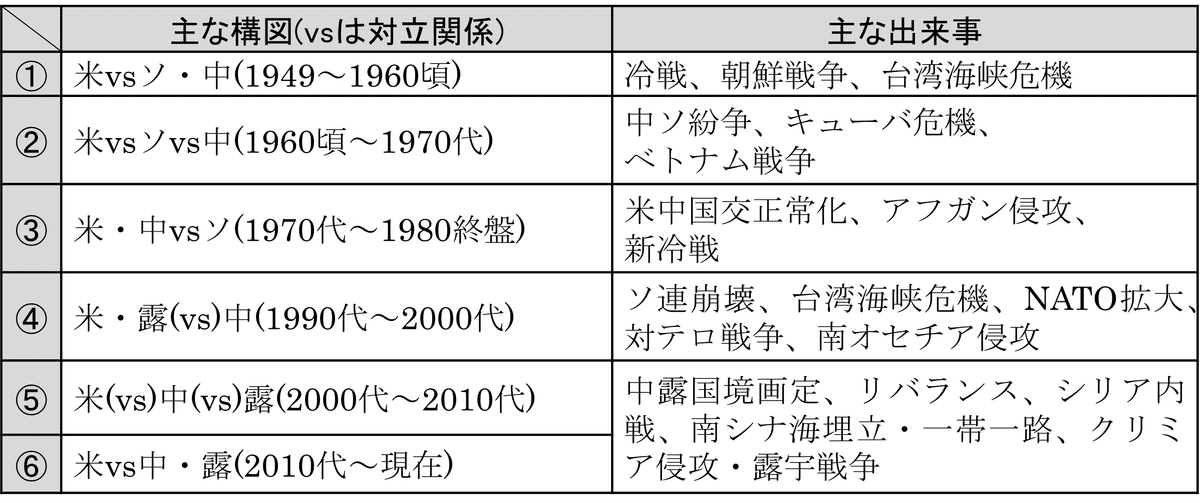

かなり単純化して経過をまとめると、以下の表になる。

このようにまとめてみると、次のことが言えるのかもしれない。

〇 ゲームの構図は、10~20年で変化している。その原因と考えられる要因は、以下のとおり。

Ⓐ 国内・勢力圏内要因(国内経済や政権・政策の安定、友好国等との関係)

Ⓑ 対立関係激化(相互不信の先鋭化)

Ⓒ 米の外交方針転換(主たる脅威の特定、現実路線への転換)

〇 米(主に民主党政権下)は、Ⓓ 時折、大国主導の局地紛争等の抑止に失敗している(朝鮮戦争、アフガン侵攻、南オセチア侵攻、南シナ海埋立、クリミア侵攻、露宇戦争)が、上記ⒶとⒸ、また地勢的要因によってゲームの親としての立場を維持できている。

4 経過観察から導き出される今後のポイント

Ⓐ 国内・勢力圏内要因(国内経済や政権・政策の安定、友好国等との関係)

各大国にとっての最重要ポイントであろう。ソ連崩壊、中国台頭のみでなく、ソ連・中国等指導者交代に伴う政権基盤の安定化状況がゲームにおける立場の強さと比例している。政権基盤・政策が安定的でなく(堅実でなく)、またはヒトラーのような冒険的・扇動的政権の出現は安定的なゲームのリスクになる。

また、イスラエルのガザ侵攻に関する米国の対応に見られるように、同盟・友好国等友好勢力の制御の仕方が悪ければ、巻き込まれ、又は無駄にカードを切らされ、優位性や国力・利益の低下・喪失につながったりする。

Ⓑ 対立関係激化(相互不信の先鋭化)

中ソ対立、プーチンの対米不信に見られるポイントである。一程度の信頼関係があったのが、一方の約束破りと見なされる出来事によって相互不信が醸成されるケースである。昨年8月に中国が発表した公式地図で、画定したロシア領の一部を中国領として示したことが報じられたが、中露間の潜在的対立要因はいろいろあるものと思われる。

Ⓒ 米の外交方針転換(主たる脅威の特定、現実路線への転換)

米中国交正常化、対テロ戦争、リバランスに見られるポイントである。これは、次のⒹに見られるような失敗とも言える事象もあったが、他の大国に対する優位性を維持できている点で、総じて評価されるポイントであるが、今後の方針がどのように堅持・修正されるかは注目点である。

Ⓓ 米政権は、時折大国主導の局地紛争等に対する抑止に失敗

朝鮮戦争~露宇戦争の経緯を振り返ると、時折、抑止失敗と言えることが起こっている。前述のとおり、Ⓐ、Ⓒ等の要因によって優位性維持がこれまでできたが、今後もⒶとⒸを適切に進められるかがポイントになろう。

5 おわりに

米・中・露の大国間ゲームに関する今後のポイントとして、前項でⒶ~Ⓓを紹介した。これらを更に突き詰めると、結局はⒶに収れんされる。国・政権・政策を安定させる、経済・景気・活力を良くする、同盟国等の危機に適切に対応することが、どの大国にとっても最も重要である。ソ連のアフガン侵攻から崩壊に至る一連の歴史は、その最たる例であり、ある意味悲劇でもあった。

この視点を補足する、グレアム・アリソンの以下の見方を紹介する。

「国内の課題を中心に据える。習とトランプが、リー・クアンユーの助言に耳を傾けるなら、まず一番重要なこと、すなわち国内問題に集中するだろう。現在のアメリカの国家安全保障にとって最大の問題は何か。世界におけるアメリカの地位を最も脅かしているものは何か。いずれも答えは、「アメリカの政治システムの破綻」だ。同じ質問を中国にしたら、やはり答えは「統治システムの破綻」となるだろう。米中の社会を観察してきた専門家たちは、“まともな”民主主義も、“衝撃的な”覇権主義も、21世紀の最も重大な試練に適応できないことに気づきつつある。」

アリソン(Graham Allison)『米中戦争前夜』、318頁

特に我々日本にとって、米国は今後もその優位性を維持できるか否か、地域の平和が維持されるかが最大の関心である。アリソンは、数年前の見解ではあるが、上記のように米・中それぞれの現在の政治状況に不安を感じている。一方で、リベラリズムとリアリズムが交錯する米国政治の強さを、キッシンジャーは、著書『外交』で述べている。米・中・露の間で比較すると、米国が政治・統治体制上の強靭性が最も高い点で、優位性が維持できる可能性が高い、と言えるのではないだろうか。

最後に、「中露結託」である。中露の利害がさらに一致したことにより、今後数年間、中・露が切ってくるカードは米や同盟国等にとってより厄介で手強いものになる。ただ、これらの挑戦が直ちに大国間軍事衝突につながるものではない。重要なのは、これらのカードに対し、米及び同盟国等が適切なカードで応じれるか、アリソンの言う「賢い選択」をし続けることができるか、にある。外交、情報、軍事、経済、国内政策等の各種カードを、堅実に国家を運営しつつ相手に突き刺さるように切っていけるか、これは米だけの問題でなく、日本にとっても極めて重要なポイントである。(敬称略)

【参考文献】

グレアム・アリソン著、藤原朝子訳『米中戦争前夜(Destined for War)』ダイヤモンド社、2017年

ヘンリー・キッシンジャー著、岡崎久彦監訳『外交』(上・下)、日本経済新聞社、1996年7月

「中国、8月発表の公式地図でロシア領の一部を中国領に ウクライナ侵攻長期化で足元見られた?」東京新聞Web版、2023年9月27日 16時00分。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/279616

秋田浩之「中ロ結託、米と異次元の対立 プーチン氏訪中で決定的に」日本経済新聞Web版、2024年5月17日 10:00 [会員限定記事]。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD136RK0T10C24A5000000/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?