なぜ日本の「青信号」は(本当に)ちょっと青いのか?

「青信号って青じゃなくて緑だよね」というのは日本人であれば一度は思ったことがあるはずです。しかし、実は日本の青信号は国際基準から見てもちょっとだけ青いものが多いようです。日本の信号機はなぜ「青・黃・赤」になったのでしょうか?その歴史を紐解きます。

信号機の歴史

世界で最初の車用の交通信号機はロンドンで1868年に設置されました。当時はガス式で、馬車の交通整理をするために設置されました。現在の形式の電気式信号機は1918年にアメリカのニューヨークに設置され、当時から赤・黃・緑の3色から構成され、注意喚起を促す黃色は赤と緑の中間にある色として採用されたと考えられています。

現在でも、信号機の色は世界中で赤・黃・緑の三色で構成されています。これはCIE(国際証明委員会)によって、交通信号機に割り当てられる色がこの3つの色が指定されているためです(CIE 079-1988)。その他、交通信号機に関する国際条約として「道路標識及び信号に関するウィーン条約」という条約もあり、この中でも信号機の色は赤・黃・緑の3色で規定されています。(ただしこの条約には日本は批准しておらず、独自の規格があります)

日本に信号機が初めて導入されたのは1930年3月、東京日比谷の交差点でした。輸入品(アメリカ製)で、翌年には日本の電気機器会社も製造を始めました。当時の日本人は色によって交通を判断する方式を理解しない人も多く、警察官による「ススメ」などの手看板を使う交通整理も並行して行われたそうです。

日本文化における色

古来、日本には色を表現する言葉が限られていました。平安時代の色の概念は「赤、白、青、黒」の4種類のみだったという話があります。人間の知覚できる光の波長は概ね380nm~720nmです。現代の日本人は西洋化と教育の影響でこのスペクトルを見て「紫・青・水色・緑・黄・橙・赤」の7色で認識する人が多いですが、おそらく平安時代の人は「紫~緑」は「アオ」、「黃~赤」は「アカ」と大雑把に表現していたようです。

このように緑も「青」と表現する用例は日本語の慣用表現として多くみられます。例えば青りんご、青竹、(木々が)青々しい、など自然の緑を表現する単語はいずれも青と表現されています。このように寒色~緑までを雑に「青」とするのは割りと最近、具体的には昭和の初期ごろまでは一般的な感覚だったようです。

信号機の色の変遷

信号機の色に話を戻すと、1930年に日本に初めて信号機が導入された際、実は法令には「緑色信号」と規定されていました。しかし当時の新聞がこぞって「青信号」と記述したため、一般の人にも「進め」の信号機の色は青である、という認識が定着したとされています。

そのような実情に即して、1947年に制定された道路交通取締法(道路交通法)で法文書上でも「青信号」という表現に書きかわりました。実際には道路交通取締法とともに発行した政令に規定されており、2023年現在は後継の道路交通法施行令という政令に「青色の灯火」という文言で規定されています。

さて、これが現在まで続いている…と思いきや、実はそうではありません。戦後教育の影響で、信号機の色が実際には「青」ではなく緑だと違和感を持つ人が増えてきました。つまり、信号機の色はずっと緑だったのに、人間の認知が変わってきたわけです。こうなると法令上の文言(青色)と実際の信号機(緑)で乖離があることが問題になるようになりました。

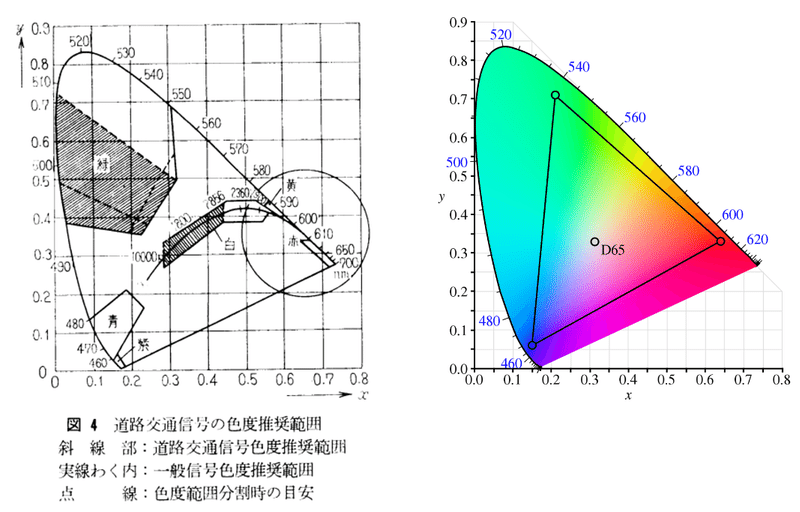

そこで、今度は法令で「実際の信号機を青くする」という手段に出ました。実はCIEで規定されている「green light」の色の範囲はかなり広く、波長でいうと495nm~508nm程度まで許容されています。495nm付近は青と緑の中間的な色になります。

1973年(昭和48年)に「信号機の青灯火を可能な限り青に近づける」という文書が出た結果、日本でそれ以降に製造された信号機は青に非常に近くなり、「CIEの緑灯火の基準には入っているが、ギリギリ青とも言い訳できる色」が日本の信号機では標準になりました。

もちろん信号機を青くする理由は他にもあり、例えば色弱の人は赤と緑の区別がつきにくいので、青緑にすることでアクセシビリティを上げる効果があります。そのため、国外でも「green light」は完全な緑ではなく青成分を含んだものが多いです。ただ、法令で規定されていることもあり日本の信号機は平均的に「青い」ことが多い、というのが実情のようです。

信号機の色は実は製造メーカーによってもバラバラで、最近はLED式のものが普及している関係もあり、より「青い」ものや逆に緑っぽい信号機など、色のバリエーションも豊富になっているかもしれません。

自動運転と信号機

さて、筆者は普段Turingという会社で自動運転の研究開発をしているのですが、信号機の認識は自動運転では非常に重要です。しかし、一口に「信号機」といってもその色や種類、形状には様々な種類があり、その理由や歴史的経緯は国や地域によって異なります。

Turingでは個別の交通環境にも対応できるような汎用的な自動運転AIの開発を進めています。このような開発に興味がある人はぜひ会社のHPを見てみてください。

信号機認識のデモページを公開しました。たくさん信号機があっても、自分にとって重要そうなものを選択します。

— Yu Yamaguchi | Turing Inc. (@ymg_aq) October 25, 2023

ロンドンにある有名なアート作品「信号機の木」もちゃんと認識できるようです

デモページ↓https://t.co/N5mAzYKXyA

テックブログ↓https://t.co/vzi8rjmO1S pic.twitter.com/iVoMuDlX1h

参考記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?