“やさしさ”や“違和感”のアーカイブと向き合ってみた話

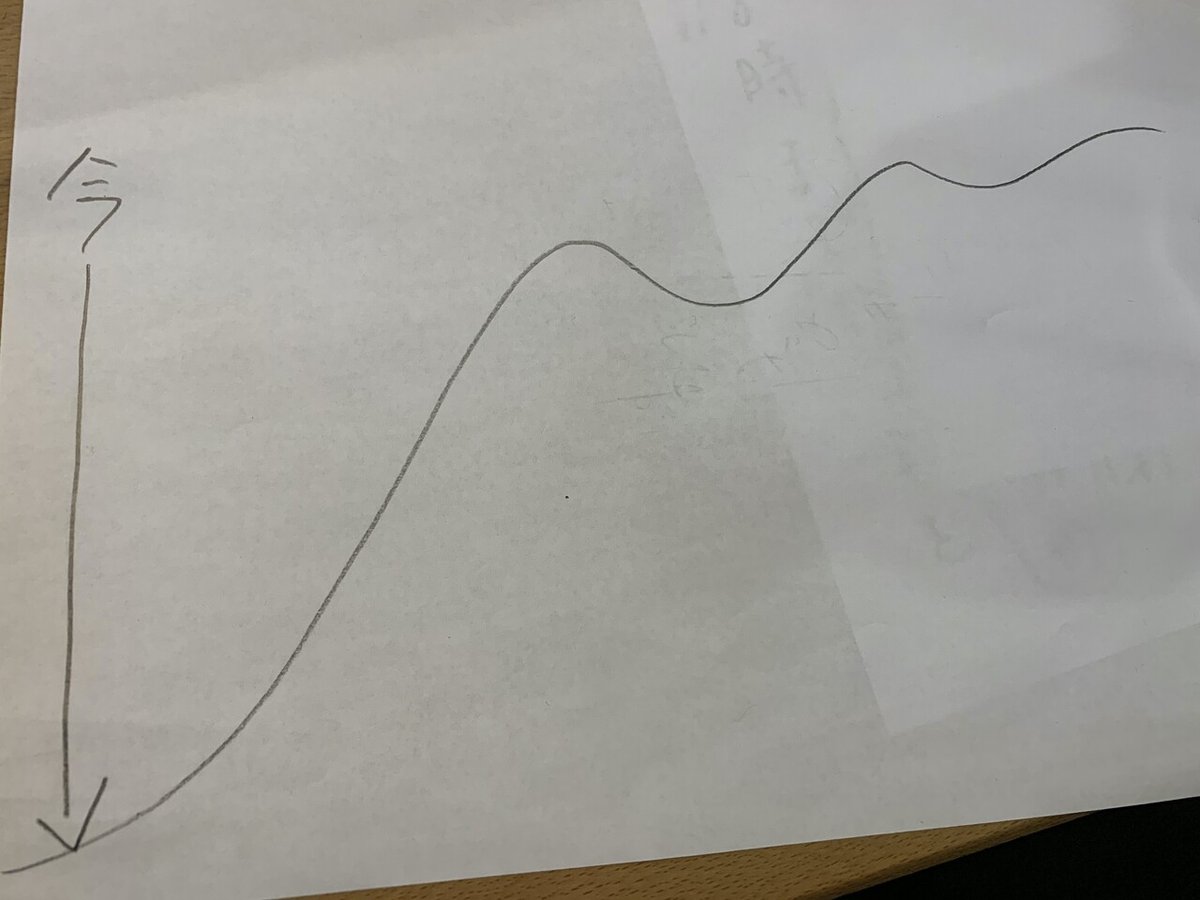

最近はとてつもなく忙しい、自分でそういうのもなんなのだが物理的に見てもスケジュール帳にわざわざ「休む!」「ダッシュ移動」という枠を作るぐらい隙間がほとんどないのだから忙しいといっても良いのかもしれない。だが、「忙しい」という言葉によって何かを置き去りにしたり、時務から逃避する行為は嫌いだ。ただのワガママなのだが自分の正義はなかなか曲げない頑固な側面も兼ね備えている私は自分でもめんどくさい人間だと思っている。そして何より退屈な状態が嫌いだ。そんな私にとって忙しい状態が生まれる事は自分らしさの1つで、とても大切な何かが自分に与えられる時でもある。ドッと勢いよく出来事が過ぎた日の夜、すぅーと息を吐くと、心にアーカイブするのを失敗したかのように記憶の中から「違和感」が頭の中をさまよい始める。

今回はそんな「違和感」の話をいっぱい書いてみる。違和感と向き合わないと本当の自分が目指すべき点と現状の心が乖離してしまう。違和感を持つ、という行為は本能しか従わない動物とは違って、知性で本能から一歩下がって思考する力を持つ実に人間らしい行為であると思うけれど違和感は考えるのが複雑だし、自習授業の課題みたいに友達と全く同じ事が与えられるわけでもないから、たいていの人が心にアーカイブしようとして失敗し、頭の中に放置しておいて忘れてしまうのではないだろうか。

ちゃんと違和感もって、、、

実はこのnoteは去年の11月から書き続けている。今年の終わりの振り返りを、なんて言っていたらいつの間にかこの時期になっている。自分の中で「心の違和感や気づきを整理したい」と思った時、私はnoteと向き合う。でもそれが「誰かのために書かなくてはいけない」と思い始めた時にそれは内省ではなくなり、ただの義務となっていたが、makers_u18に参加して再び、"違和感"や"やさしさ"のアーカイブと向き合いたくなってきた。

うん、まだ何者でもないあなたが勘違いして苦しまないことを願ってます。

— 小笠原治 (@ogasahara) March 28, 2021

自戒込めて。

makers_u18でお話しさせていただいた小笠原さんがtwitterで深夜に送ってくださった「まだ何者でもないあなたが勘違いして苦しまないことを願ってます。」という言葉が響く。そう、今の私はまだまだ何者かにならないといけない何者でもない人なのだ。自分の持っているものを壊してくれる仲間に出会いにいき、共に最高のものを創っていく人でありたい。

「何者でもない自分を認める」

私のキャンプを通して得た1番の学びは、それなりに社会から認められて、それなりに頑張れて、それなりに生きている中で陥ってしまった、自分を何者かにしてしまうプライドをチューニングできたことだった気がする。

これから「何者かになる」私が、自分に素直に何者かになれるように、勘違いして前に進まないように、ありのままで”違和感”や”やさしさ”をアーカイブできますように。

Live as if you were to die tomorrow.

Learn as if you were to live forever. -Mahatma Gandhi

結局ほぼ0にチューニングされてしまった自分だけれど必死で生きてたので当時の言葉を今の自分のために残しておこうと思う。

【GOTOクーポンとおっちゃんとの出会い】2020.12.1

GOTOクーポンを使いきるべく長崎空港のレジカウンターのおばさんに詰め込んで頂いたカステラの土産袋を持って飛行機に乗った。思いがけない今年2回目の長崎訪問の一番のお土産は圧倒的な違和感だ。

長崎空港のでんでらりゅうばの音色が耳に残る中、1人山手線で旅を振り返る。目の前に移りゆく電車の電子広告はまるで日本中のカルチャーが密に詰まっている象徴のような感じがした。モニターの下を見れば一風変わった個性を纏った帰宅途中の東京人たちがスマホを眺めている。私がドイツから一時帰国で日本に帰ってきた時に空から見える宇宙船のような風貌、安くておいしい食べ物、ちょっとした物でも高級土産のように見えてしまう過剰包装は映画のセットかテーマパークのようで、そこから永住し始めるとセットの裏側を覗き込んでいるような感覚というか…この日、なぜか同じような感覚を味わうことになった。

車内でスマホを見ていたら気づけないけれど、好奇心をそそってくるアートや言葉が都市に埋めつくされている様子を旅の帰り道にふと気づかされると東京モードに包み込まれそうになっている自分を頭が察知し始めていた。

土産袋を持ちながら帰宅途中のサラリーマンや酔っ払いと一緒にいつもの帰り道を歩いていると1人のホームレスの方が道端で寒そうに寝ていた。そんな中、私の目は最高の旅景色をそのまま頭に保管して、ささっと家の中に帰ろうと足に命令を出し始めていた。工事中の横断歩道を渡って周りの人たちに合わせて6分ぐらい歩いたが心はなんだか「違うよ」と言ってきた感じがしたので工事中のランプを持ってるおじさんによく分からない会釈をして来た道を引き返した。ちょうどホームレスの方は寒さからか起き上がられていて私と目が合った。23時50分、私はすっと土産袋をコンクリートの地面に置いてライトダウンに擦り付けて温めたほうじ茶とカステラ箱をおっちゃんに渡していた。「この辺り、寒いですよね。良かったらどうぞ」とたわいもない会話をすると満面の笑みと共に「ありがとう」という言葉が響いた。

次の日の朝、おっちゃんに会いに行こうと思ったらすでに別の場所に行かれてしまっていた。「知らない方が幸せなこともある」という言葉を耳にすることもあるが、本当の美しさや違和感を乗り越えて見える景色は「気づき」を得る知や経験が欠如していては得ることができないと私は思う。もし自分が、あるいはあなたが社会の引きこもりになって自分の事を知ったつもりになっていても、ビジネスに成功して世界中を旅したとしても「自分は視野が広い」とか「自分は正しい事をしている」なんて言ってしまったら違和感なんて感じなくなって、映画のセットに包まれたかのような何かが足りない人生を送ってしまうのかもしれない。

【君たちはマイノリティだ、を読み解く】2021.1.20

夜更かしというのは自分だけが起きているかのような優越感を感じさせ、それを通り越した覚醒しているかのような「徹夜」という響きはカッコイイように感じてしまう、感じてしまうのだ。何より「みんな」がやっているという思い込みは人のこれら行動への好奇心を引き立てているのではないだろうか。社会問題や環境問題、政治の時事も「みんな」が関心を持っているなと感じているものはメディアやSNSでも盛り上がる、でもその問題への声でさえ一過性で終わってしまっているような気がしている。現代の理想の多様化に伴って社会の現状との乖離に存在する社会問題も多様化しているのだから取りこぼされている様々な社会問題も「みんな」の関心のある問題の裏に複雑に絡み合い、隠されているのに、その状況を理解する事をさらに難しく認識させてしまう世の中が、マイノリティの問題や差別を構造的にしてしまうのではないかなと思っている。Sustainable Game(一社)WEBページの「これからの難しい社会問題を解決し、難しい地球を生き抜くには「人」が変わらなくてはいけない。」というメッセージの難しいという言葉の真意は、難しいと捉えてしまえる社会のシステムや社会の物差しの複雑性を表していて、私たちはこのステートメントの通り、人間自体がこの難しさの束縛に囚われるのではなく、ひとつひとつの問題と当事者の状況を理解する能力を身につけ、社会の構造に多様性をもたらしていくべきだと考えている。

Sustainable Gameという名前には「誰1人取りこぼさない世界をつくるゲーム(社会)」という意味も込められている。ゲーミフィケーションは複雑に社会を捉えてしまう人間の特性を強みに変えられる考え方ではないだろうか、ゴール/ルール/定量化/自発的に参加できる(遊び)の要素は人々の捉え方が単純すぎても適用できず、難しすぎても適用できない。現にマリオという大ヒットゲームがあるが1回ではなかなかクリア出来ず、でもそれを諦めずにリトライしたいと思わせる人間の欲求がゴールやポイント、レベルの獲得のために活かされているのではないだろうか。今の社会を作っている人々をトトロのメイちゃんが見ている世界に連れ戻す(※トトロは子供のメイちゃんにしか見えない)、その視点から人間をみる欲求を掻き立てる、人間の本質的なものを追い求めた時にゲーミフィケーションは有効なものだと思ったのだ。私たちはこの新たな要素を組み込んだ包括的で倫理的な社会があったらいいのになと思っている。みんなの未来とビジネスをサステナブルにする次世代チームとして、中高生と企業の状況を理解する立場にいた経験とリソースをフルコミットしながら多くのセクターとの共創を行なっていきたい。

そんな中で「君たちはマイノリティだ」という社会の声をどう捉えるべきなのか改めて考え直してみる。ただでさえ自分の与えられている環境や見えている世界を普通化してしまう私たちは違和感をうまく言葉にする機会が少ないにも関わらず、ふと生まれた「違和感」を声に出すと「めんどくさいヤツだな」と思われるのか「君たちの声はマイノリティでしょ」と言われることがある。仰った本人の言葉もマイノリティなのだから、一人一人の声を受け入れ、状況を理解した上での意思決定を行って頂けるのであれば良いのだけれど大体が「決まった事なので」と意思決定者の方たちだけが知っている情報を束ね、そのブラックボックスの内の判断で全てが決められてしまう。いつの間にか「私たちが知らない情報」が生まれ、そんな情報量の差が作り出す権威は、君は何も知らないんだから従えばいいのに、という聞こえない声を生み出す、そして社会の構造に組み込まれた権威は時に弱い立場の人の言葉を奪ってしまうのではないだろうか。こんな表現をすると「なんか大げさだね。」と言われるかもしれないけれど、声というのは想像以上に脆くて、それなのに変な尖り方をして心を苦しめたり、大きく動かす力をもつと思うと、1人1人がつくる声と話を聞く場によって会話者へ思いの総量はほんとに大きく変わってくるんだと思う。

ある日の打ち合わせ、お盆をもった受付の方が会議室に入ってこられた。ペットボトルのお茶ではなく、急須と緑茶を出してくださった。お茶を入れる沈黙が心にゆとりをもたらし、ゆとりが「自分にとって関係のないこと」への許容をもたらしてくれた気がした。

【大人になる人たちが、大人を知らないんじゃないかな】2021.2.31

私は主軸の活動して企業と中高生の相互の状況を理解し、共創環境を生み出すパートナーとして「プログラムデザイン事業」と「ESG共創環境の構築事業」に携わっている。ある日、新しく入った中学生のメンバーを誘って企業研修を行った後のことだった。彼は「大人に自分の意見が通じるなんて思ってなかった。」と私に感想を話してくれたのだが、その言葉かどうしても自分の頭から離れなかった。彼はキャリア教育の一環として様々な外部の大人と話す機会も用意されている学校で、先生をはじめとした「大人」と接する機会も圧倒的に多いはずなのに、そんな彼からの感想がこの一言だったのだ。

改めて振り返ると学校にくる大人は「教える」ことを目的としている人が集い、外からもやってくる、当たり前なのかもしれないがそんな大人が「教えられる」ことが目的とされている場ではない。生徒が学力評価を自己の社会的評価だと内在化していく原因の1つがある意味、大人と中高生の間に対等な意思表明を行う学びを得れる関係性がなく、分離的な構造が存在している点にあるのではないだろうか。ただこれは学ぶ人が教える人に料金を支払う構造においては、なかなか変化をすることはないだろう。プレゼンテーションの授業はあっても、教室の世界の先生とフィードバックという名の「教え」を行おうとする外部の大人との関係では「自分の意見が社会にいる大人に通じる」なんて事は疑心暗鬼な感覚になるのかもしれない。こういった標準化されていない基準、多様な基準の中にある体験的な学びを子供が得る機会は増えてきているように感じる。しかしながら親は子に新たにその学びを体験してもらうために多くの資源を裂かないといけない、だから今は誰でも手に入れることはできないものとなっているが、その状況を変えるシステムを生み出したい。いきなり宣言してもしょうがないけど、笑

【ちょっぴり資本主義なお話し】2021.3.1

資本主義は一部の人の中に「社会的システムの中の結果は個人の責任であり、社会的福祉政策は能力のない人間へのお情けである」という思考を生み出すとともに、その仕組みで生きるための大量のお金を抱えるGAFAらは結果的に与党の政治家が獲得可能な議席をみている時間に全世界の人間を細かく観察してビジネスを行っている。彼らのみているのはおそらくターゲットとかペルソナのレベルではなくて一人ひとりの人間そのものを定量的にみているのだろうから、ある意味ソーシャルセクターによるソフトなリサーチと大企業が目的を共創しながら支配する世界の方が持続可能なのかもしれないと思ってしまう。それはさておき「能力のない人へのお情け」という言葉は、資本主義社会の当事者である限り、自分も環境によるスタートラインに格差が生じている構造を作っている構造者なのであるかもしれないのに、ひとりの賜物が消えていく瞬間は、もしかしたら私たちが作っているのかもしれないのに、構造を変える挑戦を何もしないのはあまりにも無責任に感じてしまう自分がいる。フランス語にノブリスオブリージュという言葉(身分の高い者はそれに応じて果たさねばならぬ社会的責任と義務があるという欧米社会における基本的な道徳観)があるが、社会的区分など関係なく、気が付いた課題や違和感は気が付いた本人がその問題の発信と提言の具現化をしなければ構造に存在する格差と見えない無責任をなくしていくことにつながらないから、自分だからこそ気がつける課題の解決に向けて、いつの間にか生み出されたアイデンティティの枠組みを超えて共創したい。

【何者かでありたい前に、何者かにされている】2021.3.3

ほとんどの人が「自分は何者であるか」という問いを考える前に何かしたらのアイデンティティの分類がされていると思う、私であれば「アジア人・日本人・都内在住・男子・高校1年生・・・」書き出したら溢れ出てくる。そして何かを始めると自分自身、メディアなどから「中学生起業家・グレタ世代・SDGsネイティブ・・」などのタグ付けがされ、同時にそのタグのイメージからか「目的思考な夢がある高校生」と思われることも少なくない、伝えるべき社会的使命とともに、タグとして呼ばれ、コンテンツとして消化されている感じがするジレンマに苦しみ、第三者に進むべき点を固定化されているような感じがして、自分の根の広げずらさを感じてきた。実際、今年に至っては心と身体が重たくなって軽い鬱のような状態になったこともあった。(すぐに回復したが)色々な仲間が話を聞いてくれて本当感謝だった。その時に自分のアインデンティを自分自身は愛しているのだけど周りに遠慮している自分がいるんだろうなと思ってしまった。仲間の1人の言葉を借りると疎外感のようなものを感じていたのかもしれない。そんな自分も同質化された環境から抜け出した事で、いつの間にか誰かのアイデンティティーを見つけ、分断する側の人になっていないだろうか。途上国と先進国、都会と地方、健常者と障がい者、難民と在留者、富裕層と貧困層、これらの言葉の中のアイデンティティを細分化し、分離的な思考を持って画一的なアイデンティティの型にはめて、二項対立の構造をつくってしまっていた自分がいるような気がしている。これらの画一的なアイデンティティによる構造的差別は身近に実感することもあるのにも関わらず、なぜその認識があまり広まっていないのだろうか。一方で他者によるアイデンティティの区分分け=悪でもないと思う。実際、アイデンティティを認識するきっかけを得たことで同じアイデンティティを持つコミュニティと本気で向き合うことができ、行動を起こせた自分がいる。周りの仲間も同じぐらい社会の中では二項対立構造とされている他のアインデンティティを持つ人を愛していた。アイデンティティを持つことは問題ではなく、その人を第3者が「画一的」な視点で社会像の型にはめる分かりやすさと1人の自己認識が他者にも適応されて呼応されてしまう現代社会の情報の氾濫が、社会のものさしや仕組みにもたらされていない多様性が、ありのままの自分を嫌ってしまう構造的な差別とか、見えない寂しさや悲しさを、そんな言葉では表せられない複雑な心の傷を生み出してるんだと思う。

さて、ようやく時計の針を今に戻す。今、何者かになるであろう何者でもない自分の小さな決意をnoteに書いておこうかな。

【諦めてた自分がいたのかな】2021.3.31

中1の終わり頃、小さな教室から社会というでっかい大海原に飛び出して、常に背伸びしながら胸はって、成長しまくっているかっこいい先輩方の背中を追って、仲間と出会えば出会うほど、いつの間にかデッカい海流のようなものに流されて、流れるままに大きな責任とともに何者かにされていた。

自分を船に例えるなら、白く泡立つ船跡波は成長の証ではなくて流されてきた跡だったのかもしれない。自分の目指すべき点を第三者に決められて心が追いつかないのが嫌で、それを言わないまま流されている自分はいろんなものを諦めてきた気がする。「機会を自分で減らすな」「めっちゃ分かるよ、株式会社にして覚悟を決めたなら投資するよ、きっと成功するよ」とリバネス社長の丸さんにいただいた言葉は自分のプライドの殻を敗れた気がした。(正直めっちゃ嬉しかった)これぐらいでいいかなって諦めてきた全てのものを取り返す。誰になんて言われようと今の自分は0だった。「何者でもない」は可能性に溢れた最高のポジティブワードだ。何者でもないみんなと今度は自分から波を起こせる人間になります。全ての先輩方、背中を全速力で追いつきにいきます。16歳、山口ゆーじん通常運転中です!!

※これは自分のための記事です

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?