矢崎弾4日本主義

日本人は開国より国を挙げて、近代化の必要から欧米に学んだ。なかでも知識人たちは、新しい西欧の思想と学問に、疑いもなく沈湎してきた。しかしかれらは、同時に民族・国家と同一化する愛国者でもあった(松本1981)。例外をのぞけばそこに疑いはなかった。近代技術を手にした日本は、一方で皇室がすべてを抱きしめる家族特に情緒的役割を期待してつくられる母親像を代償する、擬制として同時代に整備された共同体、皇室主義による国家神道体制と対決することなく、情念の暴力に対抗できる明晰さと責任主体の確立を果たさず、近代技術により肥大した欲望のまま覇権主義をあらわにアジアを呑み込んでゆく(注1)。そこにウルトラ化した日本主義が襲いかかった時、知識人たちにそれを掣肘するだけの有効なロジックがなかった。

国としての必要性に裏づけられていたはずの、西欧に親炙することで地位を得ていた知識人たちは、日本主義によってハシゴをはずされることになり、身につけた近代文化を程度の差はあれ装飾として着流し、地金である前近代的な郷党の中に不本意ながら自分の場所を見出さざるを得なかった。母のもとに回帰したのである(注2)。しかしそうしない人々もいた。例えば永井荷風や金子光晴のような文学者は身体性に依拠しながら、国体という母のもとに帰一せず自立した自我を保っていた。一方で、アジア太平洋戦争下を日本の古典を題材に近代と対峙して過ごした、ジャーナリストの父を持つ思想史家の丸山眞男と、台湾で生まれ育ち、転向者ながら日本欧化の原点であるヨーロッパのカント哲学に新たな価値を見出した小説家の埴谷雄高は、本来の知識人としての権能で日本主義の中を異者として正気を保ち続けたように見える。

戦争が日本の壊滅的敗北に終わると、日本は国体の護持を条件に、積極的にすすんで占領軍のアメリカに保護を求めようとする。一面では、自爆攻撃しか期待できないまでに落魄れ市街を焼き払われてなお皇室存続をプレゼントされた敗北者として当然のことであるが、見ようによっては鬼畜呼ばわりした相手に実に従順である。日本は近代技術による欲望の増進を、主にアメリカによって刺激され版図を広げたのであり、知識人から庶民までアメリカに対する潜在的な支持はおそらく厚かった(注3)。そもそも大東亜戦争と呼んで戦争をしていた官製の日本主義ファシズムには覇権と支配以外に明確な政治思想などなく(注4)、石原莞爾が東条英機には思想がないとこきおろし戦後日本国憲法を評価したように(注5)、あるいは二・二六事件の理論的指導者として処刑された北一輝の理想が戦後一部実現されたといわれるように、占領軍が解放軍としての役割を担ったことすら否定はできない。

戦後すぐ占領軍が憲法案を草し日本側に受け入れさせた時に、丸山眞男が新憲法案に共感を抱きながら、東大の論客として雑誌『世界』に乞われ「超国家主義の心理と論理」(1946年)を書き巻頭論文として掲載される。丸山にとってポツダム宣言受諾は、天皇から人民に主権が移る革命であった(半藤一利他2013)。「超国家主義の心理と論理」はもちろん、その収められた『現代政治の思想と行動』(1956年)も政治学の入門書のように、広く読まれることになる。

アメリカ占領軍による革命は、すべてを抱きしめる家族(特に母親)の擬制としての共同体からの解放を意味したであろう。制度として国体は守られたが、「価値内容の独占的決定者たることの公然たる宣言」と丸山が指摘する帝国憲法の神髄である教育勅語は否定された。そして今、占領軍の憲法の、人民主権という価値内容を丸山は独占的に決定したのである。二等兵として二度招集され広島で被爆した丸山眞男にとってウルトラ化した日本主義にくだした必然的な結論であった。

ところで私にとって不思議なのは、占領軍によってなされたそのポツダム革命に対するいわゆる保守(注6)陣営の一方的な批判である。この敗戦はまぎれもなく日本主義が手にした成果である。責任主体のない「日本大好き」の浪漫に国家が主導権を渡した結果、現実から壮絶な報復を受けることになった。ポツダム宣言を受けざるを得なくしたのは、早くに敗戦を受けいれることを不可能にした国体の思想、ウルトラ化した日本主義である。だれにも破局を想定できる状態で疑義を抱かず手をこまねいた天皇制ファシズム下の意識の狭窄がそのまま、かれらの一方的な批判、みずからの成果である惨めな敗北とその帰結でありかけられた恩恵であるポツダム革命の否定に継続されている。教育勅語が「超国家主義の心理と論理」に、かれら自身の愚劣によりその主導権を渡したと認めなければならない。それができなかったのは、そして今なお破滅の事実を正しく受け入れられないのは、無反省に国家規模のイデオロギーにまでなった日本主義が、原義のコンプレックスとして、自我コンプレックス(注7)を後景においやる働きをしているからだ。わかりやすく言えば、現実を錯誤する精神の病として日本主義が機能しているからだ。

矢崎弾はそのことにおそらくずっと対峙していた。

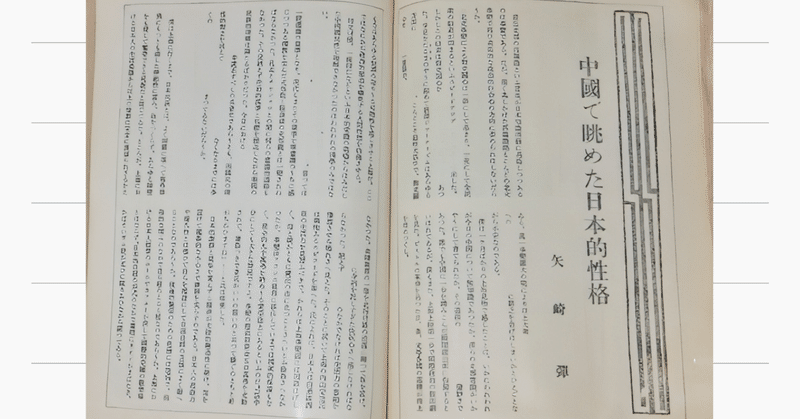

矢崎弾を読み始めて印象的だったものに、「中国で眺めた日本的性格」(『新潮 』9月号 1938)がある(写真)。前年上海に渡航し帰国、検挙拘束された後に発表されたものであるが、見てのとおり穴だらけにされている。前年1937年8月18日検挙、1年3か月の間拘束された(松田 前掲書)ので、拘束前に書かれたものと推定される。内容的にも文体上も、掣肘を受けているようにおもえない、晦渋に偏しないわかりやすさがある。

「日本的性格が表面批評がましく統制困難に見えながらもっとも容易に統制的囲みを甘受するとすれば、中国的性格は表面統制容易に見えて事実は外部的圧迫や掣肘に執ねく反発する心臓をもつのである。」

日本的性格は「理解においては中核をつかむよりも雑駁な輪郭を造ることに急ぎ、内容的真実性より外観的体裁を装ふことに努力する。それ故、レッテルの保証と看板の大きさがたちどころに勝負を決め易い。」(いずれも「中国で眺めた日本的性格」)

大衆の信頼は、真実ではなくても ’ポスターバリュー’(広告効果)によるレッテルでかち得る可能性がある。そう矢崎は説く。

その論は、アメリカによる占領の内的ロジックを説明する。そして残念なことに現在においてもその論旨はまったく古びていない。

丸山眞男を先駆者として、橋川文三『日本浪曼派批判序説』(1960)、神島二郎『近代日本の精神構造』(1961)、藤田省三『天皇制国家の支配原理』(1966)といった労作が戦後しばらくして上梓される。

丸山は前述のとおり二等兵として二度招集され広島で被爆。橋川は在学中勤労動員で広島へ行き危うく被爆するところだった。神島はフィリピン方面軍、藤田は陸軍予科士官学校に行っている。

知識人として戦争に対峙したもののみが、日本主義という病を言語化できたかのようだ。文学を歴史の中に落とし込むことなく愛好するのみでいる者が理解できない、戦時文学研究の意義がそこにある。

(注1)歴史に精神病理的解釈をするのは、いつでも慎重でなければならない。日本社会については河合隼雄の『母性社会日本の病理』(1976年)があるが、私の記憶では、このテーマについて社会的な文脈でしか概念を理解しようとしないかに見える社会学者・上野千鶴子との対談では話が嚙み合わなかった。それは河合が臨床上の必要で考えるため生じた定義の齟齬とも言えるかもしれない。この河合の日本論とそのもとになるユングの著名なグレート・マザー元型論は、日本ファシズムを理解するうえで有意義ではないかと思うがここでは深入りしない(エーリッヒ・ノイマン『グレート・マザー 無意識の女性像の現象学』ナツメ社福島章他訳1983年(原著1951・1955年)などを参照)。

(注2)3の(注9)のように、当人は庶民だと言い張るだろうが、小林秀雄もこの典型的な知識人である。日本社会は煙突構造で出世を保証したのであり、それによって優秀な人材を獲得した。つまり知識階級は基本的に庶民で形成されている。

(注3)吉田裕は『アジア・太平洋戦争 シリーズ日本近現代史⑥』の中で、’アメリカナイゼーションの地下水脈’ についていくつかの事実と証言を紹介している。そもそも本格的な反米キャンペーンは1943年からである(真珠湾攻撃など米英蘭諸国との開戦は1941年12月)。鬼畜米英というスローガンが新聞に登場するのは1944年後半からだという。抑留中の駐日大使J・グルーは1942年の日記に「民衆の間には根本的な米国憎悪が存在しないらしい」と書いている(吉田裕2007)。大東亜戦争の理念を支えるアメリカ帝国主義への憎悪は、石原莞爾などが抱いていた限定的なイデオロギーである。

(注4)「私自身は、北一輝らが行なった「革命運動」は、昭和の超国家主義の支配イデオロギーにはなりえずに鎮圧されたのであって、その後を支配したイデオロギーは、東条英機や岸信介らの軍人や官僚による「無責任体系」としての天皇制国家だったと考えています。」松本健一(半藤一利他2013)。

(注5)石原莞爾についてのウィキペディアの「戦後・東京裁判」の項参照。私は彼に興味を持ちながら『最終戦争論』ぐらいしか読んだことはないが、この項の記載はなかなか興味深い。時間があれば、資料的裏づけをしたいと思う。

(注6)日本で保守といわれるのは、古い文化や既存のシステムを尊ぶひとたちというより、近代の物質的恩恵は受け入れ、その責任を個人主体において全うするのではなく、いまだ丸山眞男の指摘したようななんらかの忠誠心、実際にはそれぞれの心理学的クラスへの忠誠心に重きを置き忠誠心において責任を果たそうとする人々である。ここから排除のサディズムが生じる。このサディズムが、差別やイジメの社会的基礎となっている。

(注7)「ユングの考えでは、自我は自我コンプレックスとも呼ぶべきものであり、われわれにとって最も身近なコンプレックスである。」渡辺学「ユングにおける心と体験世界 ――自我と非我との相互関係をめぐって――」

松本三之助『明治精神の構造』1981年 岩波書店。文庫版(2012)による

半藤一利・竹内修司・保坂正康・松本健一『戦後日本の「独立」』2013年 .筑摩書房

吉田裕『アジア・太平洋戦争 シリーズ日本近現代史⑥』2007年 岩波新書

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?