喫茶リコリコ 解説

みなさんこんにちは。やや(Twitter:yaya88_BD)と申します。

普段はビルディバイドというカードゲームで動画投稿をしております。

先日ディバイドバトル北海道エリア大会及び東北エリア大会において、『喫茶リコリコ』のデッキを使い、両大会で3位に入賞することができました。

今回は、4,5月の私の相棒デッキであった喫茶リコリコについて、できるだけわかりやすく解説しておりますので、是非最後まで読んでいただけますと幸いです。

0.はじめに

北海道エリア大会での『喫茶リコリコ』の使用者は(公式レポートより)出場者全員の中で私1人だけでしたが、東北エリア大会においてはトーナメント進出者8名のうち、4名が『喫茶リコリコ』を使用しており、9弾及びSAOコラボ弾環境においてトップクラスの強さを持っていたことは間違いなかったと感じています。

一方で、東北エリア大会の優勝は、レガシーコマンド、及びギアステアを軸とした青黒『焼炙の門』でした。

こちらのデッキタイプは完全に想定外であったため、私の研究不足は否めない上に、『喫茶リコリコ』を現状のプールで青黒『焼炙の門』に明確に有利をつけれる形で組めるかと言われたら簡単ではないと感じており、明日ディバイドバトルがあると言われたら『焼炙の門』を選択すると思います。

(現状私も青黒『焼炙の門』はどのデッキに対しても安定して高い勝率を出せるデッキであると感じているということです。)

喫茶リコリコが今後も使い続けられるデッキかは正直わかりませんが、環境の一新が期待される10弾の発売前に、私の考えを書いておくことで、皆様のビルディバイドライフの一助となれば嬉しいなと思い、書かせていただきました。

1.『喫茶リコリコ』とは

『喫茶リコリコ』とはどういうデッキであるのか、という認識が今一つ掴めていない方のために、軽いデッキ紹介をしたいと思います。

デッキの根幹はひとえにテリトリー効果に依ります。アタックフェイズ開始時に山札の一番上のカードを見て、それが5コスト以下のユニットであれば登場させることができるというカードです。

こちらのテリトリー効果を毎ターン効果的に使えるように、山札の上から3枚を見て順番を入れ替えるカードを駆使していくデッキとなっています。

詳しい部分は後々解説しますので、デッキの特徴としてひとまず覚えていただきたいことは、下振れが少なく安定している点と、最近のビルディバイドの環境デッキの中では珍しく、除去コマンドを構えながらユニットでアタックしていく、という動きが継続的に行える点です。

実際の動き(試合の様子)が見たいという方は、Youtubeに動画を投稿しておりますので是非ご覧ください。

2.デッキリスト

ここでは2大会で使用したリストを比較し、何が異なるのかを見ていきたいと思います。

以下に、北海道大会で使用したリストと、東北大会で使用したリストを並べておきます。

2つのデッキリストの主な異なる点は、『記憶の歌姫 ユナ』が追加されたこと、『灰燼極光 イーファ』が『血讐のアリア』になっていることです。

まず、『記憶の歌姫 ユナ』ですが、9弾環境で行われた北海道大会においては存在しなかったカードであり、その後に発売されたSAOコラボ弾に収録されていたカードです。 ユナは公開された当初から、『本の虫 シェスカ』同様1ターン目にプレイできるカードでありながら、テリトリー開放ターンに『喫茶リコリコ』から出てくるユニットを内定させることができるカードとして運用できるカードとして注目されていたと記憶しています。

そして、シェスカと比較した際には、どちらを採用するか、という議論も見られましたが、私の結論としては両方入れるのが良いと思います。理由は以下の2点です。

1. 48枚にしてもエース全力でマリガンするので開放事故が少ないデッキである点

2.デッキの中のユニット対コマンドの比率が2:1であるのが良い点

まずは1点目についてですが、実際に計算結果を見ていただくのが早いです。エースを引くことを前提に引き直し(マリガン)した場合のドロー確率が以下です。

エースはデッキ内に8枚入っているので、48枚中8枚投入されているカードを『選択なし、重複なし』のマリガンで引ける確率を計算すると、エースは初手に約87%、先攻3ターン目は92%で手札にある結果になります。

実際には、ここからナディヤやハニートラッパーでドローしたり、シェスカやユナで2枚多く見れたりするので、確率的にはもう少し多いです。

継続的にユニットを展開することが重要なこのデッキにおいて、低コストで2ターンにかけて喫茶の効果で出てくるユニットを内定させることのできるユナ(及びシェスカ)は強力なカードであると認識しているため、デッキの中にあってもノイズにならないと考えていることも根底にある重要な要素です。

続いて2点目についてです。

このデッキは自分のメインフェイズに、山札の上から3枚見た時、上から順に

・このターンに(喫茶の効果で)出すカード

・次のターンのドロー

・次のターンに喫茶で出すカード

と並び替えることが多いため、3枚中2枚はユニットであることが望ましいと考えています。 もっと言えば、3枚中2枚ユニット、1枚除去コマンドであるのが理想的です。(詳しくはデッキの動かし方の所で解説します)

もちろん、『喫茶リコリコ』の効果で3枚見るユニットを出すことも当然ありますが、その際には上から順に

・次のターンのドロー

・次のターンに喫茶で出すカード

・さらに次のターンのドロー

と並べるので真ん中のカードがユニットであれば(つまり1枚でもユニットがあれば)ひとまずセーフです。

以上のことを考慮して、北海道で使用したデッキリストはユニット:コマンドが28枚:15枚なのに対し、仙台で使用したリストは32枚:16枚になっています。 デッキのユニットの総数が増えたことに伴って痛み分け(除去コマンド)の枚数も増やしています。

続いて、イーファがアリアになったことについてです。 元々のイーファの採用は、流行りであった『焼炙の門』(ここでは赤黒が軸の門を指します)のイシュタルテへの対抗手段のつもりでしたが、赤黒の『焼炙の門』のイシュタルテは居城のイシュタルテとは違いパワーが上がらないため、喫茶側がパワー6000以上のユニットを横に並べて蓋できる展開が多く、時間を伸ばすうちに枷や痛み分けで返せることが多かったため、イーファをわざわざ採用する理由がないと感じたことが要因の一つです。

また、イーファの採用には今回『喫茶リコリコ』のデッキはナディヤが制限になる前のデッキリストを参考にして調整していたため、ナディヤが制限カードになった影響で減った青いエナジーのカードを採用したいという理由もありました。

実際、アイオラが青2要求なため、青いカードを抜くことに抵抗がありましたが、アイオラの1枚目はエナジーに置くことがほとんどであること、ユナが追加されたこと、の2点によって、イーファを抜いても青エナジーに困ることはほとんどなかったため抜けていきました。

また一方で、北海道大会で4位に入賞したヴォルガネードを採用したマルガレータが爆発力が以上なほど高いデッキで、脅威的なデッキだと感じていたのでマルガレータを解放ターンから倒せるカード、またショットユニットをケアできるカードとして『血讐のアリア』に注目しました。1ターン目からプレイできるユニットであること、パワーが7000あることも評価ポイントです。

3.採用カード

こちらの項目では採用カードの使い方、または候補カードについて述べていきたいと思います。

◆ 採用カード

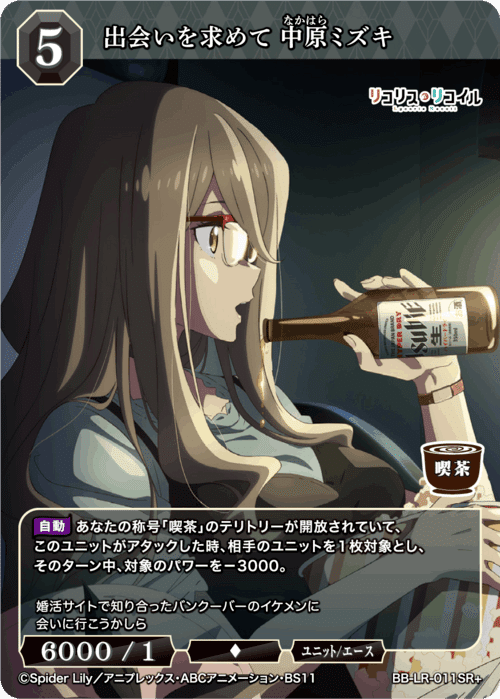

・出会いを求めて中原みずき

称号『喫茶』のエースです。

アタックした時相手のユニットを1枚対象とし、-3000する効果が優秀です。

パワー8500ラインまでは一方的に踏むことができる上、先攻であれば、相手の開放前のパワーが低いユニット(ラビアンやナディヤなど)をアタック時効果で倒しながら別の対象にアタックできる点も優秀です。

『喫茶リコリコ』の効果で登場しても弱いユニットでは全くない(マークなしエースだが、バスターカード並みのカードパワーをもっている)ため4枚採用することを推奨します。

・最強ハッカー クルミ

称号『喫茶』のエースです。

自分のユニットが登場した時に自身のパワーを+5000の効果があり、1ターン中に何回でも誘発します。そのため、パワーが16000や21000まで上がることも珍しくないです。

みずきと合わせてエースが2種とも場に居続けることによるボードのアドバンテージが大きい(カードパワーが登場時効果依存でない)カードであるため、相手視点、除去の優先度が高い点もポイントが高いです。

・TX-07 双連新星 アイオラ

5コストで登場するスカウト3(占術。山札の上からn枚を見て山札の上か下に好きなように置ける能力)ができるカードです。

中終盤以降でないと手札からプレイすることは多くないですが、登場させることができれば、5500というスタッツながらに未来を確定させることができるカードです。

強いと感じているポイントは山札の上がコマンドだらけでも下に送ることでテリトリー効果が2ターンにかけて外れてしまう事態を回避できる点と、5500というパワーラインによって、『不意の衝撃』や『アーセナルフォート』デッキの2000+3000ダメージを耐えることができる点です。

・本の虫 シェスカ

2コストでプレイできる、山札を上から3枚見て好きな順に入れ替えることのできるカードです。アイオラの効果と違う点は、見たカードを山札の下に置くことができないため、コマンド3枚だった場合にどうすることもできない点です。

1ターン目や2ターン目にプレイすることが非常に強く、1ターン目に出した場合は、山札の上から3枚が、『2ターン目のドロー、3ターン目(テリトリー開放ターン)のドロー、「喫茶リコリコ」から出すカード』になるので、テリトリー開放ターンに出すユニットを確定させることができます。

また、痛み分けと組み合わせることができる場合と、エースが引けていない場合は、1ターン目にプレイすることを我慢して、2ターン目にプレイすることもあります。純粋に1枚多くのカードを見られるので、1ターン目より2ターン目にプレイした方が、エースに触ることのできる確率が高いです。

3コストで同じ効果を持つユナと比較した時、4,5コストの除去ショットコマンドと同時にプレイできるターンが1ターン早い点は、序中盤にかけてエナジーを効率よく使うために重要です。

また、わずか2コストでクルミのパワーを増やすことができるので、エナジーを伸ばして手札を整えて戦う対面では中盤以降でも重要なカードです。

・記憶の歌姫 ユナ

3コストの山札を上から3枚見て好きな順に入れ替えることのできるカードです。シェスカと比較した際に1コスト重い代わりにデコイがついています。

手札からプレイする分にはシェスカの方が強いターンが多く存在しますが、山札から登場する分には基本的にはユナの方が強いです。

デコイであることは非常に偉く、慎重にアタックされることが要求される対面や場面では重宝します。

・痛み分け

手札の枚数が変わらない万能な除去コマンドです。

相手のコストの高いユニットや再登場させることが難しいユニットと自身のユナやシェスカを対象とすることで、ボードアドバンテージを渡さずに山札の上を見るカードを再利用でき、継続的に盤面展開することの安定性を担保しているカードです。

イシュタルテに強いことはもちろんですが、2コストで相手の盤面を退かす権利があるという事象自体が強く、サルワスール対面やマルガレータ対面では使い所をより慎重に見極める必要があります。

・天眼銃撃 ナディヤ

ビルディバイド唯一の1枚制限カード。実は惰性で入っているカードです。

なんのデメリットもなく手札を減らさずにプレイできるカードなので、テリトリー解放前や、デッキトップが確定していない状態でプレイできるなら幸せであることは間違いないです。

ただ、山札の上から3枚を並び替えて次のターンまでの動きを予約する、というデッキの特性上、トップから3枚目が次のターンに『喫茶リコリコ』の効果で出す予定のユニットである場面が多く存在し、そのような状況ではドローしてしまうカードはプレイすることができない(厳密にはプレイはできるが極めてプレイしづらい状況になる)です。

そのため、デッキをコンセプト通りに回している最中にはノイズになってしまうため、せっかく引いてきたのにエナジーに置かれることもあります。

手札に余裕がある時は、山札の上にコマンドがたくさん溜まってしまった時のために温存しておくとつまりを解消することができます。

・血讐のアリア

北海道大会以降に採用したカード。1ターン目にプレイできるカードなので初動として機能します。このカードを採用したことによる副産物は数えきれないほどありますが、明確な採用意図は2点でした。

1つ目はマルガレータ対面でのイージーウィン性能です。

開放ターンに出てきたスタンド状態のマルガレータを(倒して復活させて)レストさせる権利を盤面に置いておけること、(レストさせてしまえばあとは自由にアタックできるため咎めることが容易になる)とショットユニットのケアが非常に簡単であること、が強みです。

これまでショットユニットのケアは、アタック時に-3000の効果のある中原みずきに頼りきりだったため、相手のショットユニットを極力ケアする場合は、みずきのアタック時効果1回では倒すことのできない『ランプの魔人 ジニー』を考慮する必要がありました。

その場合、このライフを貪欲に詰めることができない場面がかなりありましたが、アリアを採用することによってマルガレータ側の盤面や手札にパーツが揃わないうちに勝ち切りやすくするためのカードとなっています。

2つ目は赤黒『焼炙の門』のバドラトスを咎めることです。

焼炙の門は、そのデッキの特性上相手のライフを詰め切ることを重視した構築やプレイが強力なデッキとなっています。

赤黒門においては、バドラトスを取る手段が無いデッキに対しては、後のターンに石楠や新イシュのAOEを使った際に2打点保証されている事象が強いため、バドラトスを置いておくというプレイが強力です。

喫茶リコリコも例に漏れず、バドラトスをスタンド状態で伏せておかれると、実質自分のライフが2点減っている状態になってしまうため、アリアを採用することで、バドラトスを咎めることができるようにすることが目的となっています。

・ハニー・トラッパー

黒の4コストデコイ。ライフの先頭を墓地に置くと1ドローすることができます。

手札の増える要素が少ない(リソース回復札を採用していない)『喫茶リコリコ』デッキでは毎ターン1枚ずつカードを使うため、手札が少ない状況で戦いがちなので、貴重なドローができるカードとして採用されています。

解放前の動きにもなる上で、中盤以降も7000スタッツあるため、合格点だと考えていました。山札の上がつまってしまった時にドローすることで解消することができます。

デコイである点ももちろん強いです。

・“ブラックナイト” ライゾーム

5コスト以下のユニットを踏み倒すことのできるデッキでは、ビルディバイドの発売当時からずっっっっと採用されているカードです。

パワー9000は5コスト帯の中では(カリベルのような条件付きでパワーが上昇するユニットを除けば)最上位に君臨する上に、デコイを持っているため、ゲームシステム上非常に強いです。9000ラインは基本的には4コスト以下のカードでは除去できません。(一部のデコイ用(ピンポイント)のカードを除けば、です。)

・絶・迦楼羅

エナジーの色が強いため採用されています。サルワスール対面では、倫理の枷を使える回数を増やす&使えるターンを早めることが重要なので、サルワスールを重く見ている、ということです。

青黒門とコールオブアヴァロンのギアステアがめっちゃきつかったので今ならキャピタルのほうがいいと思います。

・呪われた切り札・倫理の枷

色バランスの合うクイックで使える確定除去です。これらのカードを丁寧に使うことが勝利につながるので、全く軽視できません。

倫理の枷は、プレイされたユニットを相手は再びプレイすることができるというデメリットによって避けられることもありますが、除去耐性や破壊時効果をもつユニットに強く、アサルトテリトリーにも強いという特徴があります。

<余談:パワーラインについて>

喫茶リコリコは、テリトリー効果で相手の盤面に干渉できるデッキ(代表例:命運の遊戯上やアーセナルフォート)ではないので、バスター枠のカードのパワーラインによって有利不利が変動しうるデッキだと考えています。

9弾,SAO弾環境では、赤黒焼炙の門、サルワスール、爆散の小劇場、アーセナルフォートの4デッキが分布の多くを占めると考えていました。

サルワスールは丁寧に除去カードを当てていく空中戦が中心のマッチなのであまり関係ないですが、赤黒門に対しては、イシュタルテよりパワーの高いユニットを多く採用することでアタックできなくする必要があるため、パワー6000以上のユニットがたくさん並ぶことが望ましいです。

そして、小劇場に対しては、マルガレータを上から踏むパワーを持っていることが重要(返り討ちにするにはマルガレータ側からアクションする必要があるため、自分がコマンドを構えながら7000以上のユニットでアタックできるのが重要)なので、7000ラインあることが重要だと考えています。

アーセナルフォートに対しては、5500以上のユニットが継続的にプレイできることが重要なのはもちろんのこと、先攻3ターン目に『喫茶リコリコ』の効果でパワー7000以上のユニットが出た場合は、レベッカがアタックすらできなくなってしまう(6500より大きいユニットがスタンドしているとやりようがない)ため、パワー7000あるユニットをたくさん積むことの価値が高いです。

以上よりパワーが7000あるユニットなら積極的な採用ができると考えてデッキ構築をしていました。

しかし、東北大会当日から今日までの環境としては、やはり青黒門の存在は看過できません。これまでの構築だと、デンジャーゾーンの-8000やギアステアのパワー8000、セレスのパワー8500がかなり厳しいので、今後『喫茶リコリコ』を使うなら、パワー8500以上あることが重要なのかもしれないと考えています。10弾のカードに期待ですね。

◆ 候補カード

・灰燼極光 イーファ

破壊耐性や破壊時効果を持つユニット、墓地からのリソース回収をたくさんできるデッキが強い環境で輝くカードです。逆に、そのようなカードが採用されていないデッキに対しては何もできないので、採用は慎重に検討する必要があります。

・神速疾走 メイジー

パワー9000のブロックされないユニットです。それ以上でもそれ以下でもありませんが、役割対象がよくわからないカードを採用するならこちらの方が強いかなと思います。

・†陸上部のアイドル† 東雲イブキ

パワー7000のクイックユニットです。エナジーに置いた時の色が強いことが強いです。というと微妙そうなカードですが、空の盤面からバドラトスをブロックして返り討ちにできること、相手のターン中にクルミのパワーをあげて天助の来光のような使い方ができる点も強いです。

・†霞隠れ† マリシル

6/8日現在には公式カードリストに存在しませんが、10弾の予約特典で入手できるプロモーションカードです。

テリトリー開放前からスカウト3ができるため、シェスカやユナと同様に開放ターンに喫茶から出てくるユニットを決めておくことができます。

スカウトで見たカードが3枚ともコマンドだった時に山札の下に送る選択肢があること、エースが引けていなかった時にも余分なカードを下におくることができる点で、デッキの再現性をかなり高めてくれるカードだと思います。

低コストクイックユニットである点も優秀で、相手のターン中にクルミのパワーを上げることができる点、5コストで痛み分けと組み合わせることができる点が強力です。相手視点、ケアしなければいけない範囲が広がるので嫌なカードだと思います。

弱い点は、色拘束が重めなので初期エナジーに黒が二つ落ちるとかなりプレイしずらくなってしまうことです。

・雷光天駆 オルテンシア

10弾で発売される、5コスト8500のスカウト3できるユニットです。

先ほど余談で述べたようにパワーが8500あるのが強いと思います。

ただ、バスター枠は無限にあるわけではないので、マリシルと選択になると思います。今後の研究に期待ですね。

・浅き夢見し/無慈悲な台風

6コストノーマルのショットで、相手の5コスト以下のユニット全てを手札に戻すことができます。ミラーマッチにおいて非常に強力ですが、それ以外の対面ではあまり刺さらないイメージがあります。

環境次第では採用が視野に入れられるカードだと思います。

4.デッキの基本的な動き

◆ 引き直しの基準

このデッキの引き直しの基準はエースです。

シェスカで開放ターンにユニットを登場させることを確定させる動きを評価していため、9弾発売時にはシェスカでマリガンすることも試していましたが、エースが引けなかった時にしょうもない試合になってしまうこと、シェスカが引けていなくても、テリトリーの解放さえできれば、たまたまでもいいので毎ターンユニットをタダで登場さえる権利がある、というより除去コマンドを構えていればいつの間にかユニットが出るようになっている可能性が高いので、テリトリーの解放が最優先事項です。

SAO弾でユナが追加されたので、エース基準のマリガンでも、解放ターンに出すユニットを確定できる可能性が高まったというのも要素の一つです。

◆ テリトリー解放前の動き

1,2ターン目はシェスカかユナをプレイし、テリトリー開放ターンに喫茶の効果で必ずユニットを出せるようにします。

ターン開始時以外にドローしなければ、1ターン目にプレイした場合は上から3枚目のカードが、2ターン目にプレイした場合は2枚目のカードが喫茶の効果で出るユニットになります。

プレイしたユニットでアタックするかスタンドしておくかについては対面によって異なるため、後で対面ごとに解説したいと思います。

テリトリー開放ターンは開放が早ければ早いほど得するので、基本的にわざとずらすことはしないです。解放をずらすパターンは、『山札の上がわかっていたのに、相手の倫理の枷などで山札の順番がずれて喫茶が外れることがわかっている&次のターンに解放すれば確実にユニットがでてくることがわかっている場合』のみです。

◆ テリトリー開放後の動き

6エナジーのターン(4ターン目)の理想は『シェスカ&4コスト除去or痛み分け』の組み合わせです。

次点では『アイオラかシェスカをプレイする』のが目標にとなり、このターンおよび次のターン以降に喫茶の効果で登場させるユニットを決定させておくことが優先事項になります。

ただし、相手の盤面が強かったり、自分のライフが極端に少ない場合(つまり非常に不利な状況でこのまま試合しても負けそうな場合)は上振れを狙って、除去コマンドを構えながら喫茶の効果でユニットが登場することを祈ります。

5ターン目以降は状況次第のパズルになってしまうので一概に言うことは難しいです。

基本的な方針としては、『喫茶リコリコ』の効果でユニットが登場することを一番優先し、喫茶からユニットが出ることが確定している場合は、なるべく除去コマンドを構えてプレイします。

具体的な例としては、山札の一番上がコマンドであることがわかっている場合は、山札の順番を入れ替えるカードをプレイするか、ハニートラッパーかナディヤで1枚掘り進めることで改善を試みます。

一方で、山札の一番上がユニットであるとわかっている場合は、倫理の枷や呪われた切札をしっかり使えるようにしておきます。

また、5ターン目以降は7エナジーにするかもかなり悩ましいポイントです。最終的には『シェスカorユナ+5コストの除去コマンド』の動きをするので、デッキとして7か8エナジーまで伸ばすことはほぼ確定していますが、手札が多く保っておけるデッキではないので、それ以上にすることはあまりないです。(もちろん対面によりますが)

つまり、9エナジーや10エナジー貯めることを終着点としていないデッキなので、7,8エナジーにすることは急務ではないため、山札の上を見るカードと除去コマンドが両立できないのであれば、安易にエナジーは置かずに、引いたカードだけで戦っていくプレイが勝率を上げるためには非常に重要なポイントとなっています。

5.環境デッキマッチアップ解説

こちらでは、『サルワスール』『爆散の小劇場』『赤黒焼炙の門』『アーセナルフォート』『青黒焼炙の門』について各対面ごとに意識することやプレイの方針などを解説していきます。青黒門対面だけ自信ないですがご理解いただけますと幸いです。

◆ 奪略の聖骸 サルワスール

先攻であればガン有利、後攻でも5分以上だと思います。

このマッチの目標はサルワスールの手札を閉じ続けて相手のリソースを枯らすことです。

サルワスールが自身についているオーラの能力を得るためには、効果のコストとして『サルワスールに手札からオーラをつける』必要がありますが、コストを支払ってから解決されるまでにラグがある(クイックタイミングのカードを使うことができる)ため、『相手が手札をサルワスールにつけた後に、効果を得る前にサルワスールを破壊する』ことで、相手の手札を1枚減らすことができます。

(クイックタイミングのコストや効果の解決の順番などについては、以前Youtubeにわかりやすく解説した動画を投稿しておりますので、すこし曖昧だなという方は、是非ご覧ください!)

・具体的なプレイの方針

序盤は通常通り、シェスカやユナをプレイすることによって開放ターンの喫茶を確定させますが、過程でエナジーに置くカードが重要になります。

まず、痛み分け、切札、枷の3種類は限界まで大事にします。ガルーダの1枚目もサルワスールに使えそうであれば持ちますが、2枚目以降はエナジーに置きます。それ以外のバスターやマークなしのカードはガンガン置いていいです。3種の中では痛み分けが一番残しておく価値が高いです。

サルワスールは一度許してしまうと、リソース確保と盤面干渉をしてくるので、できるだけサルワスールに除去コマンドを当てることを意識してプレイします。

サルワスール側も、自分のデッキの弱みを理解しているため、スモークディスチャージャーやパワーディセクションで相手のコマンドからサルワスールを守ってきますが、その場面で刺さるカードが痛み分けです。

サルワスール側が開放と同じターンにディスチャを構えるためには最速7エナジーのターンですが、喫茶先攻であれば、そのタイミングで喫茶も7エナジーで5コスト確定除去+痛み分けの持ち方をすることができるので、サルワスール効果起動→切札→ディスチャ→痛み分けと効果を積んでいくことで相手からディスチャとコストを剥いだ上でサルワスールを閉じることができるので、これが決まれば相手の手札もほとんどないので大体ゲームセットです。

(喫茶が先攻有利だと考えているのはこれが原因です。サルワがディスチャを引く確率とこちらが痛み分けを引く確率は大体同じ、なんなら開放後は1ターンに2枚確実に山を進めることができるので喫茶が痛み分けを引く確率の方が高いと思います。)

喫茶が後攻の場合でも起こる事象は大体同じです。こちらの開放ターンの次のターンのサルワは必ず起動してしまうので、許容する必要がありますが、その返しのターンはしっかりと除去を構えることで解消できます。

相手がアタックフェイズに入った後に除去コマンドをプレイしてサルワ閉じさせることができれば、その後のターンはサルワスールを閉じ続けているだけで相手の手札と交換しながら、自分だけ盤面を展開していき、アリアや中原みずきで残った相手の観測者やネフェルクセスをとったり、デコイもちで相手のライフをゴリゴリ削っていくことができます。

後攻の場合を総括すると、サルワが動く権利は2,3回ありますが、相手のサルワがショットを踏むか自分で除去コマンドを使ってしまえば、以降のターンではサルワスールを咎め続けることでかなり楽に勝つことができる。ということになります。

◆ 爆散の小劇場

先後関わらずアリアによるイージーウィン性能が高いため、喫茶有利だと考えています。

この対面で意識することは、相手の盤面を常に空の状態にしておくことと、『ヴォルガネード+マルガレータ』の盤面を返せるようにしておくことです。(以降、ヴォルガネードの効果で登場する相手のユニットはマルガレータである前提で話します)

マルガレータは、相手の場にユニットがいる状態で登場してくると非常に取りずらいという性能をしています。実際、相手の場に他に1体ユニットがスタンドしているだけで、マルガレータを3回倒す権利がなければマルガレータは取れません。(それが赤の6コスト以上のユニットであれば、1回は9500のマルガレータを取れる必要があります。)

そのため、相手の盤面を残した状態で番を渡してしまうとマルガレータが着地した際に倒せず、さらにそこからターンが経つほどマルガレータが倒せなくなってしまうので、蟻の穴を塞ぐように相手の盤面を空にしておくことが大切です。

・具体的なプレイの方針

このマッチは、相手のショットユニットをケアできる状態になるまで、一切相手のライフにはアタックしないという方針でプレイします。

まず、エナジーの置き方ですが、サルワスールと同じように除去コマンドはエナジーに極力置きません。ただし、山札の上からユニットを簡単に回収できてしまうので、倫理の枷はエナジーにおいていいです。逆に、ガルーダは4コストでマルガレータに触れるカードなので2枚目以降もできるだけ大事にします。

そして、開放前に出したカードは全てスタンド状態で待機です。そして、開放後は、『コマンドを構えることができている時・中原みずきが1,2枚揃った時・アリアがいる時』の3つの条件のどれかが達成できて初めて相手のライフにアタックする権利があります。

逆に、これらの条件がそろえば、相手のヴォルガネード用のパーツが揃い切る前に走り出すことが重要です。しかし、アタックするユニットの順番にもコツがあります。

基本的には、アリア>中原みずき>その他のユニットの順番でアタックを後ろに回しますが、その他のユニットにも優先順位があります。

もちろん場面次第で異なりますが、一貫した考え方に基づくものがあります。それは、手札に返ってきて嬉しいユニットからアタックする、ということです。

一般的には、相手のショットユニットがケアできなくなったタイミングでアタックを止めるので、相手のショットトリガーが出たタイミングでアタックを止めることになります。この場合、マルガレータデッキの中で採用率が高いユニットであるモリアーティについて考えることになります。

モリアーティの被害を最小に抑えるアタックの仕方は?と聞かれると、『相手のライフのどこに埋まっているか次第だ』と考えるかもしれませんが、そのどこに埋まっているかが非常に重要になります。

相手のショットユニットが出た段階でアタックを止めるわけなので、相手のショットユニットはできるだけライフの奥にあった方が自分側が得をします。逆に手前にあった方が損です。

つまり、相手のライフの手前にモリアーティがあった時にライゾームのような再び手札から出しずらいユニットが帰ってくるのが最悪のパターンです。逆に、相手のライフの終盤のモリアーティでライゾームが帰ってきても、まあライフかなり削ったしな、という評価になるということです。

これらの理由から、できるだけ自分の手札に返ってきて嬉しい(再び出しやすいか登場時効果が強い)ユニットからアタックすることになります。

結論としては概ね、ライゾーム≧クルミ>ハニートラッパー>ユナ>シェスカの順番でアタックを後ろに回すことになります。大体シェスカからアタックするということです。

また補足として、相手が開放前にアルコリスやラビアンなどのカードをプレイしてきた場合はマルガレータの着地前には、ガルーダなどの除去カードを当てるか、みずきのアタック時効果などで極力倒しておきたいです。これを堅実に行うことができれば、相手が6エナジーのターンに置いてきたマルガレータは簡単に倒すことができます。

しかし、これだけでは勝てないのがマルガレータデッキの強いところです。相手のユニットを全て倒していくプランを取ったとしてもヴォルガネード+マルガレータとプレイすることで強引に展開されるターンがどこかできます。その盤面をしのぐことが喫茶側の第二の目標です。

具体的には、先述の動きに加えて、呪われた切札をヴォルガネード用に構えておくことです。

序盤から一貫して除去札をエナジーに置かずに丁寧に持つのは、ショットトリガーや突然撃たれる乙女の目覚めのようなコンバットをケアするためだけではなく、ヴォルガネードターンに相手のターン中にできるだけ相手の盤面に触っておくためです。

相手のターン中にヴォルガネードを倒すことさえできていれば、あとはパズルを解く作業になります。

マルガレータが2体出ている場合は、アリア+ガルーダの組み合わせ(+ユニットが3体くらい)があるのが一番コスパよく倒しきることができます。

スタンドしているマルガレータにアリアがアタックした時に分岐がありますが、

①マルガレータクイックで破壊してスタンドしているマルガレータに+3000の場合

→解決前にガルーダ(片方は墓地にいるのでこの時相手は+3000の権利を1回失う)

→6500の後がないマルガレータが2体レストで並ぶ

→7000↑のユニットかみずきで片方にアタック

→片方がクイックで破壊して後がない9500が1体

→アイオラ+シェスカ2体や11000のクルミで倒す

②マルガレータがバトルに敗北してレストで復活

→レストしてるマルガレータに7000↑のユニットでアタック

→マルガレータクイックで破壊してスタンドしてるマルガレータに+3000

→解決前にガルーダをスタンドしているマルガレータに(ここで相手は+3000の権利が一つ減る)

→後がない6500のマルガレータが1体レストしているので倒す

というように処理することができます。

読んでいただけばわかるように、相手の+3000のタイミングで解決前にコマンドをプレイすることで打ち消すだけでなく、片方が墓地にいる間に倒すことによって相手がクイックで+3000する権利を追加でロストさせることができます。

相手のスタンドしているユニットに触る方法はアリアか除去コマンドかの2つですが、コマンドは後に残した方が得する場面が多いです。

(余談ですが、マルガレータ側はマルガレータを単体で出して除去されるのはあまりにも勿体無いので、6エナジーのターンは共鳴現象をエヴォルで使ってブーストしつつ適当なユニットを出して処理札を要求してから、次の8エナジーのターンでマルガレータ開放+ヴォルガネードとプレイするルートが強いです。ヴォルガネードから出すマルガレータはスタンドしませんが、最速でぼっちで出して倒されるより強いと思います。)

◆ 赤黒焼炙の門

5.5〜6割くらい喫茶が勝つマッチだと思っていますが、長くなる上に今このデッキの母数は少なそうで需要があるか微妙なので一旦記事のリリースを最優先にして後日書きます。

【追記】門がナーフされたので簡単に書くと、主なプレイ方針は、門側がミラー意識で減りがちである復讐の誓いはあまり恐れず殴ることと、ヴォルガネード+αの面を返せる手札を作ることです。

具体的な例としては、ヴォルガネードにクイックで確定除去をあてつつ、返しのターンでレストで出てきたパルパティーダかセイバーオルタはパワーバフされたクルミで踏みます。

クルミは新イシュのAOEなどで死ぬことが多く、残る前提のプレイは裏目が濃いので、1枚は手札にキープしておきましょう。

なお、この際には山上からユニットが登場orユナかシェスカ手出しが要求されているので、山上が確定しているかどうかによって必要札が毎ターンごとに変わることに注意しましょう。

◆ 地下武装庫 アーセナルフォート

先攻ガン有利、後手でも5割あるマッチだと思います。

このマッチは基本に忠実に、毎ターン喫茶の効果でユニットを登場させることができることを徹底することが最優先事項となります。

喫茶先攻の場合、開放ターンの喫茶でライゾームが捲れてしまった場合まず負けないです。相手がキャピタルブレイカーを構えることができていない場合は、パワー6000以上のユニットがヒットするだけでもレベッカのアタックを塞ぐことができるので、返しのターンで『シェスカ+コマンド構え+喫茶の効果でユニット登場』とプレイしてさらに盤面を開いてしまえばそこから数ターンの間に、盤面が処理し切られる前に相手のライフの大半を持っていくことができます。

また、後手でも5割あるマッチだと考えている理由は、アーセナルフォートはバイクのようなデッキだと捉えているからです。

順調にデッキを回せている時は、ブーン、と走ることができますが、一度ドローが途切れてこけてしまった場合、立て直すことが難しいからです。

ナディヤが4枚投入できた頃とは違い、手札を減らさずにプレイできるユニットが現在はヤルミラとエイラくらいしかいないので、これらが絡まないと、手札が細くなってしまいがちになります。

そうすると、どうしても新兵器開発から気合を入れてドローが繋がるカードを引く、のようなプレイになってしまい、運転が安定せず、勝手に死んでしまうことがよくあります。

アーセナルフォートの動きが止まる大体の事象は、ナディヤが制限カードになったことに合わせて、50枚デッキのためドローの質が安定しないことが原因だと思います。

以上の理由によって、後手でも相手がどこかで処理漏れするか、手札が止まって動けなくなるだろうなと考えながら喫茶を順当に回すことができれば5割あるかなという印象です。

◆ 青黒焼炙の門

環境終盤に公になったデッキなのでいまだに研究途中のデッキで、東北大会で優勝したリストと、大分のショップグランプリで優勝したデッキで使用感が全然違うので形にもよります。

形にもよりますが、先攻4.5割、後手はあんまりやりたくないマッチだと思います。

現状の喫茶の形ではどうしても不利はついてしまうので改善が必要であると思います。

デッキのシステム上、復讐の誓い、ギアステアといった全体除去が辛いことはもちろんのことですが、特にデンジャーゾーンが厳しく、手札消費なしの2コストでクルミやハニーとラッパーといったカードがちまちま倒されてしまうのが辛いです。

ショットトリガーをガルーダにしている点も、ギアステアやセレスにはダメージが足りていないので厳しい要因の一つです。少なくともキャピタルブレイカーにしないと勝率は上がらない気がします。

基本的には相手のデッキが、ギアステアで打点が出しやすいかというところに焦点が当たると思います。この点は人によって採用枚数にブレのあるカードに影響を受けやすく、取引、ベストーラをはじめとした墓地回収の枚数、エイラが採用されているか、ショットは遅滞戦術が採用されているかといった部分が注目されるポイントになります。

決勝トーナメントくらいまで行けば相手のデッキの雰囲気はわかることが多いですが、1〜3回戦目くらいで対戦する相手には、対戦開始前に細かい採用枚数が知れるわけではなく、盤面にユニットを貯めた時にギアステアが恨めすぎるので基本的には走るしかないです。

自分が不利側だと認識している場合は、最低限のことだけ考えて、それ以外はケアしづらい部分はケアしないのがコツです。具体的には、イシュタルテを退かすことができるならどかした方がいいことと、ハニートラッパーで引きすぎないこと、くらいしか考えないです。あとは毎ターンちゃんと喫茶からユニットをプレイしてアタックすることです。

自分のライフに枷が埋まってると考えてプレイしてもいいと思います。

安定して自分の喫茶が使える状況になった時に枷か痛み分けが引けているといいと思います。

ちゃんと走ることができれば、相手の引きや、ライフの質(ショットの出る順番や落ちるレガシーのカードの質)次第では削り切ることもできます。

6.終わりに

ご精読ありがとうございました。

皆さんに読んでいただけるよう、わかりやすく書けていればいいなと思います。

何かの参考になったという方は、どこのカードショップにも売ってなくてあと1枚だけ足りないので最強ハッカー クルミのSR+売ってください(冗談です)

励みになりますので、noteやSNSにてリアクションいただけますととても嬉しいです!

10弾はカードリストが公開されてからアルタミラとアイリスを少し試したのですが、青黒門に勝つポテンシャルかなり高いと思います!正直新しいタイプのデッキがまた一気に増えるので楽しみです!

それではまた次回のnoteか動画でお会いしましょう!バイバイ!

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?