辛奇と大島渚の描く「性」

この半年、大学院での授業を通して台湾語映画を数本鑑賞しました。そしたら、大島渚「青春残酷物語」と、「愛ってなんや」という主題に行きついてしまったので、振り返りも兼ねて、台湾語映画と日本映画の邂逅、映画の感想、そして辛奇と大島渚の両者が描く「性」についてnoteに書き残しておこうかなと思います。

台湾語映画の定義

Taiwan Film and Audiovisual Institute(国立映画視聴文化センター)によると、台湾語映画の定義は、1955年から1981年までに台湾で製作され、台湾語で発音される映画を指します。台湾にはかつて「台湾語」で撮影された映画文化があったのですが、政府の国語政策による普通語(北京後)の推進により、台湾語映画は廃れてしまいます。1,000本以上撮影されたとされる台湾語作品ですが、復元され現状鑑賞することができるのは200本ほど、、という歴史と政治の混沌に飲まれ、厳しい現状に置かれてしまったのが台湾語映画です。TFAIのWebサイトに詳しく説明されています。

林摶秋と辛奇

今回は、台湾語映画を代表するこの二名の監督に注目します。

林摶秋

林摶秋(りん・でんしゅう)は1920年生まれの台湾人。中学を卒業したのち、日本の明治大学へ留学。その後ムーラン・ルージュ新宿座で劇作家として活躍したのち、東宝にてマキノ雅弘の助監督として2本の映画に参加します。そののち台湾に戻り、劇作家として活躍。戦後は自身のスタジオを作り、映画監督として活動します。

彼の映画は、「阿三哥出馬」「錯戀」「五月十三傷心夜」の三本を鑑賞しました。台湾語映画は「ダメ男」と「それに恋するかわいそうな女」の組み合わせと三角関係を描くのが定番で、娯楽性の高さが特徴なようです。NHKの朝ドラに頑張る主人公と、ダメな父ちゃんが定番で出てくる感じに似ている気がします。「錯戀」は、その典型ど真ん中な作品です。

「錯戀」に出てくるダメ男は、もうとことんダメ男で、英題は「The Husband's Secret」なのですが、ここから想像できるように、夫が浮気するストーリーです(しかも妻の親友に)。そして女たちはとことん可哀想な女として書かれます。殴られ、騙され、犯され、本当に可哀想すぎます。「錯戀」のヒロインを演じる張美瑤が大変美しく、その美しさがヒロインの悲哀を強調します。

貧しいヒロインは日本統治時代の影響が残る畳の和室で暮らし、対照的に裕福な暮らしをする人たちは西洋的な洋館で暮らしています。当時の庶民の暮らしぶりも、垣間見ることができます。

映画評論家の山田宏一氏による対談が公開されていて、林摶秋作品を見られる際はこちらもあわせて読むとより楽しめると思います。

辛奇

辛奇(しん・ちー)は1924年生まれの台湾人。彼も林と同様に、日本統治時代に日本大学に留学し、照明、メイク、舞台美術、振付、映像技術などを学んでいます。台湾語映画の黄金時代に作品を残し、その後白色テロの時代をくぐり抜け、テレビ作家として活躍しました。

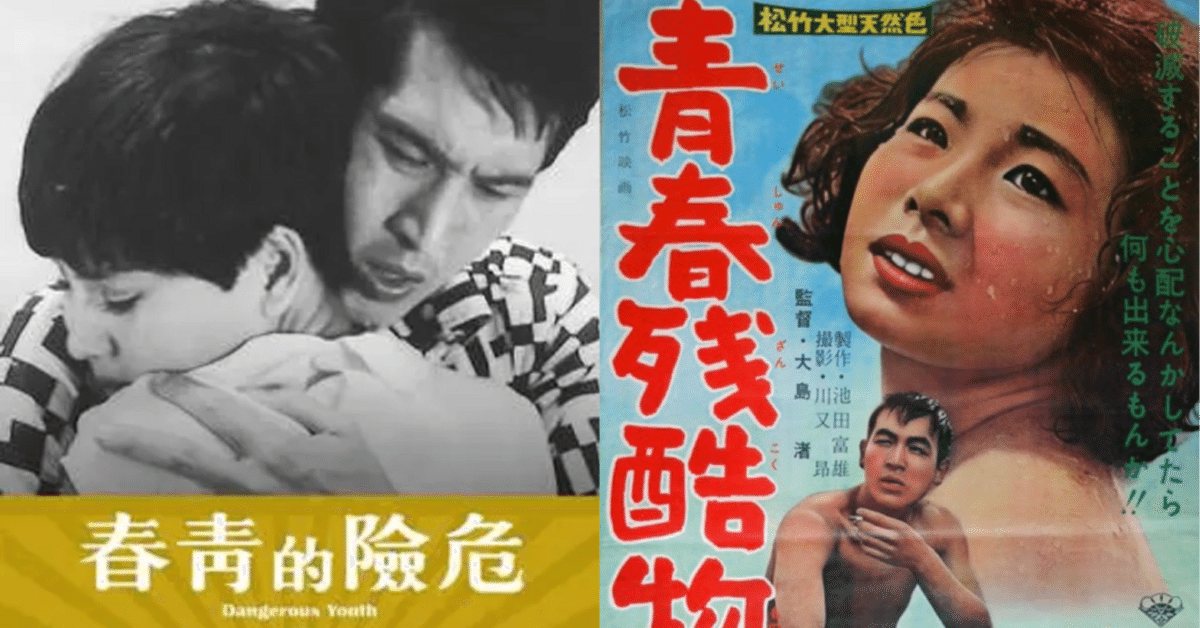

今回鑑賞したのは「危険な青春」。これは1960年代後半に撮られた映画で、林摶秋の作品群の後に作られています。台湾映画は、前期は娯楽的なメロドラマ要素が強いのに対し、60年代後半になると社会問題を提起するような作品が出てくるようです。「危険な青春」は社会風刺の色合いが濃く、実際に監督は、資本主義下での男女関係や恋愛関係にお金が与える影響を風刺するためにこの映画を作ったと語っているそうです。

ただまだ私の理解が浅いため、これからもう少し、当時の台湾社会における女性観については掘り下げたいと思ってます。

林摶秋作品を見てから「危険な青春」を見ると、アメリカ文化が随所に散りばめられているなぁという感想を持ちました。モーターバイク、ロックやジャズ音楽。ザ・ベンチャーズやキングカーティスが劇伴で使われていて、とても良い雰囲気です。服装もオシャレで垢抜けていて、ミッドセンチュリーな良き古き時代のアメリカ文化を感じさせます。この時代の台湾も、日本同様にアメリカ文化がどっと入ってきたんだろうなぁと想像できます。

台湾と日本、二つの「青春」映画

辛奇「危険な青春」について調べていると、大島渚の「青春残酷物語」が一緒に語られることが多いようで。大島渚の「青春残酷物語」を鑑賞してみると、プロットがほぼ同じです。辛奇の「危険な青春」は、「青春残酷物語」のオマージュ作品なんですね。テーマも共通しています。資本主義・性・暴力。

辛奇の「危険な青春」は中国語字幕で見たので、残念ながら私の中国語レベルでは、正直ちゃんとメッセージが理解できたとは言い難く…。大島渚の「青春残酷物語」はもちろん日本語なので、日本人の私はやはりこちらが深く刺さってしまいました。ここで語られるすべてが、現代のわたしたちにも通じる永遠の命題のような気がして、鑑賞してからもずっと心に残酷さが残って忘れられませんでした。映画の古典を全く見てこなかった私、まさか台湾語映画文化を通して日本の古典映画に触れるとは。

急激な社会の変化は、台湾と日本の両者に共通して、社会や表現に大きな影響を与えたのだなと思います。当時、急速に入ってきた資本主義と合理性・生産性至上主義に対する危うさを、両者共に敏感に感じ取っていたのだな…と思いました。

大島渚「青春残酷物語」と「性」

「青春残酷物語」の中で、ヒロインの真琴は、恋人との間に妊娠した子供を「堕ろせ」と言われ、その直後に美人局を強要されます(ひどすぎ)。その後の真琴のセリフ「自分は人間ではなくて、物のような気がする」。これが非常に重く響きました。真琴をレイプしようとした中年男性は金でトラブルを解決しようとし、ヤクザは真琴を売春婦として売り飛ばそうとします。女性性はとことんお金に換算され、モノ扱いされます。金と性の関係性が、非常に直接的に描かれます。

中絶手術後の真琴の横で林檎をかじる清のロングカット。りんごを永遠と、放心した表情で貪り食う。なんて即物的。りんごはニューヨークの象徴だよなぁ…とか、めちゃくちゃ深読みしてしまいます。忘れられない名シーンです。そこが一つの転機となって、清の気持ちが変わっていき、物語が進んでいく、この表現と川津祐介さんの表情・演技が本当に素晴らしいなと思いました。

自分が「ただのモノ・商品・記号」みたいに思え、それが性と結びつく感覚。とりわけ若い女性は、感じるタイミングが多いのでは、と思います。女性だけでなく、男性ももちろん。そしてなんだか悟ったような気持ちになってしまいました。「資本論」で示されているように、今の日本社会・資本主義社会においては仕方のないことで。現代を生きる我々は、資本主義とはそういう構造だと理解するしかないよね、と。(もちろん資本主義は悪い面ばかりでは無いし、資本と切り離される性、ロマンスは存在するし必要なんだけど)

でもそれってかなり残酷じゃないですか。まさに、残酷物語。性と資本が強く結びつく社会で、愛って、何だ?だって、最終的に愛で結ばれた真琴と清は死んじゃうじゃないか。そして自由恋愛・愛で結ばれるとされる、結婚の意味って!?33歳にして人生第二のモラトリアム期を過ごしてる私…そんなことを悶々と考えてしまいます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?