エルロンドの歩き方

はじめに

本稿は、元素騎士オンラインを始めたばかりの方を対象にしています。

元素騎士オンラインをプレイする上で、スタートから脱初心者までの立ち回りがわかりにくいというご指摘をかねてよりいただいていたため、それを補完する内容となる事を目指しています。

具体的には、本ゲームのエンドコンテンツの一つであるドラゴンタワーの「初級」クリアーまでを一つの区切りとして案内できたらと考えております。

そこに区切りを設けた理由は、ドラゴンタワー初級までいければ「竜のコイン」や「タワー産ベース装備」を拾う事によって自身の装備を中級者~上級者へ向けて強化していくサイクルに入れるからです。

尚、元素騎士オンラインはBCG(ブロックチェーンゲーム)ですので、MMO

RPGであると同時にプレイヤー間で富の奪い合いをしているというBCGとしての側面を持っています。

誰かの儲けは誰かの投資によって賄われているからです。

よって、利益相反になるためプレイ効率を上げる様々なテクニックや小技のようなものについては意図的に触れないようにしています。

ここに記載されているのはあくまで基礎知識であり、ノウハウではありません。

悪しからずご了承下さい。

※本稿は元素騎士MOD山葉の個人的な知識によって書かれています。間違いがあったらDM等で指摘下さい。

※本稿のみならず、公式のWhitePaperもよく読む事を強くお勧めします。

※本稿は執筆途中であり、順次更新されていく予定です。

(最終更新2024.6.22)

① BCG(ブロック・チェーン・ゲーム)とは?

元素騎士オンラインはブロックチェーンゲームです。

通常ゲームとの大きな違いは、ゲーム内アイテムをNFTとして外部ウォレットに取り出し暗号資産と交換可能である事と、ゲーム内通貨であるmRONDをエクスポートする事によってRONDという仮想通貨に変換できる事です。

得た暗号資産は、国内取引所等を通じて日本円に変える事ができます(雑所得となるので所得税に注意)。

後述するメタバース構想とも関わってきますが、ゲーム内で得た素材や装備品はただのゲームデータではなく、NFT(ノンファンジブルトークン)として現実世界での資産価値を持っているというのがBCGの大きな特徴の一つです。

② 元素騎士オンラインとは?

元素騎士オンラインはBCG(ブロックチェーンゲーム)で、ゲームジャンルとしてはMMORPGに分類されます。

エレメンタルナイツというベースとなるMMORPGが存在し、それをBCG として再構築する事により誕生しました。

ゲームの特長として、職業とスキルの選択肢が非常に幅広い事が挙げられます。

基本職4種・上級職6種・竜職3種が存在し、それぞれ特色あるスキルを持っているため、自分なりのキャラクタービルドを考えるのが楽しいゲームです。

ブロックチェーンゲームとしては、ゲームだけに留まらないメタバース構想を掲げている点が大きな特徴です。

現実世界とゲーム世界の融合、Web3の実現等を目指しており、既に彦根市とのコラボレーションによって実現した彦根ランドなどが存在しています(実在する店舗が彦根LAND上で再現されており、メタバース空間から現実世界の店舗の様子を知る事ができます)。

運営はこのメタバース構想の実現を根本理念として動いているため、瞬間的な盛り上がりよりはコンテンツが理想に追いつくまでプロジェクトを長く存続させる事を念頭に置いて活動している印象を受けます。

③ 元素騎士の職業について

まず職業についてざっと紹介します。

新規プレイヤーが最初にする事が基本職4種から一つを選ぶ事であり、この選択は後々まで影響を及ぼす重要な選択だからです。

現在の元素騎士には基本職4種、上位職6種、竜職3職の計13職が存在しています。

最初は基本職である4職の中から一つを選んで元素騎士の世界に降り立つ事になりますが、選んだ基本職によって転職できる上級職が決まっているため、後々どういった職業になるつもりなのかまでイメージしてから選ぶと良いでしょう。

ちなみに、元素騎士においては上級職だから基本職より強いなんて事は全く無いため、基本職のままプレイを続ける人も多数存在します。

また、自分が育てた職からは「継承スキル」というものを3つまで持ち出す事ができるため、過去に経由した職は無駄にはならず、色々な職を育てる事でスキル選択に幅を持たせる事ができます。

以下に大まかな職ごとの特長を紹介します。

※◆が基本職、◇が上級職、▽が竜職です。

※下記の「役割:」は、キャラクターの主な役割を表しています。

※下記の「攻撃種別:」は、筋力による物理攻撃と知力による魔法攻撃のうち、どちらに重きを置く職業なのかを示しています。

※下記の「防御方法:」は、防御力によるダメージ減少と回避によるダメージ無効化のうち、どちらに重きを置く職業なのかを示しています。素早さ関係のバフを持っているアサシン・シーフ・モンク以外は防御タイプに分類しています。

※下記の「片手or両手:」は、右手に武器・左手に盾というスタイルの片手武器職と、両手に武器を装備する両手武器職のうち、どちらに属するかを示しています。片手武器職と両手武器職では、物理攻撃力算出の式が異なります(片手武器職の方が筋力の乗算割合が大きい)。

※これらの寸評は山葉の主観である事を念頭に置いてください。

◆ファイター

役割:火力およびサブタンク

攻撃種別:物理攻撃系

防御方法:防御力

片手or両手:片手武器

⇒ファイターは4つの基本職のうちの一つ。上級職としてガーディアンとマジックナイトに転職できる。

⇒ファイターは物理系アタッカーの花形であり、HPも高いためサブタンクもこなす事ができる。

短いクールで3体にダメージを与える事ができる渾身薙ぎ、自傷(HP半分以下)状態で優秀なDPSを発揮する血獄撃、火力バフとして優秀なバースト攻撃などを備える。

また、身代わりという盾役にとって重要なスキルを継承するためには基本職をファイターでスタートして後述のガーディアンに転職する事が必須となる。

物理職全般に言える事だが、筋力と乗算されるベース装備の武器攻撃力が非常に重要で、右手武器をどれだけ強化できるかが火力に直結するため装備依存度が高め。

物理のイメージが強いが、実はスキルに物理以外の属性がいろいろ付いている(良くも悪くも)。

尚、ファイターはMP回復スキルを持っていないが、各スキルの消費MPが低め且つMPの代わりにHPを消費するスキルがあったりするため、MP燃費は良い方だと言われている。

◇ガーディアン

役割:物理系タンク

攻撃種別:物理攻撃系/カウンターに依存

防御方法:防御力・高HP

片手or両手:片手武器

⇒ガーディアンはファイターから転職できる上級職のうちの一つ。

⇒名前の通り盾役だが、主に物理攻撃に対して強く属性耐性ではなく防御力を上げるスキルを多めに持つ。

また、火力は防御力によってスケールするヘヴィカウンターによる与ダメージに依存しているため、ターゲットを自身に向けていないと火力を出し難い。

高HPに加えて範囲挑発や麻痺、割合ダメージ等の搦め手も持っているため、4月に実装された高層タワーにて再び注目を浴びつつある。

2024年6月のバランス調整で挑発の効果量が見直しされ、タゲ固定をし易くなった。

尚、カウンター主体でアクティブスキルを連発するスタイルではないためMPは減りにくい。

◇マジックナイト(魔法系盾職)

役割:魔法系タンク

攻撃種別:魔法攻撃系

防御方法:防御力・属性耐性

片手or両手:片手武器

⇒マジックナイトはファイターおよびウィザードから転職できる上級職のうちの一つ。

⇒ガーディアンと同じく盾役に属するが、こちらは防御力ではなく属性耐性を上げて味方を守るタイプで、攻撃方法も知力に依存した魔法攻撃が多め。

マジナイ最大の特長である「〇の守り」系スキルは、対応する属性のダメージをほぼ無効化できるほどの効果を持つ。

また、マジナイが持つアロー系のスキルは発動が早く属性耐性まで下げられるため、様々な職の継承スキルとして重宝されている。

それ以外にもリンク切りやバフ消しなどのユニークなデバフを持っており、MPを回復するスキルもあるためMP燃費も悪くはない。

但し、盾職をしないといけないのにHPを盛れるベース装備が圧倒的に少ないのがネックか。

4月に実装された高層タワーでは敵の属性攻撃が非常に強いため、「〇の守り」系スキルが無いと即死してしまう場面も多く活躍が期待されている。

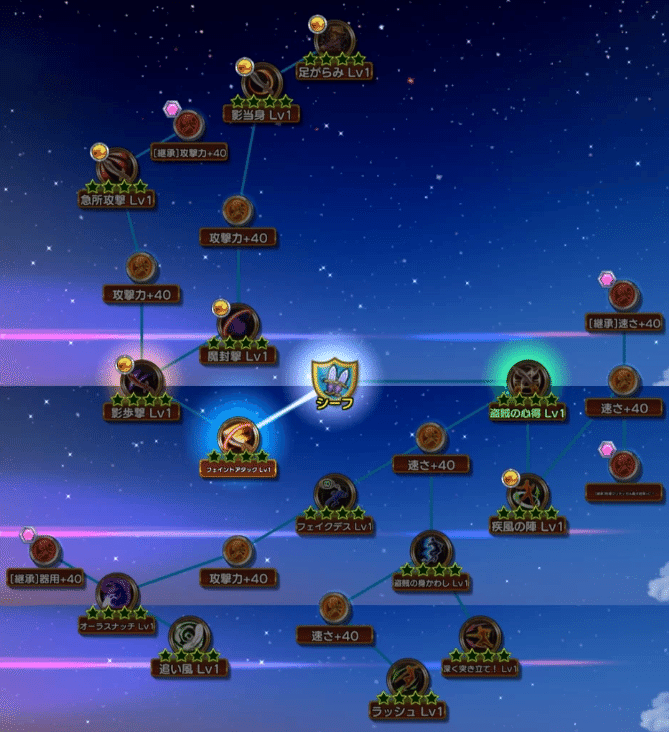

◆シーフ(物理系火力職)

役割:火力( デバフ)

攻撃種別:物理攻撃系

防御方法:素早さによる回避

片手or両手:片手武器

⇒シーフは4つの基本職のうちの一つ。上級職としてアサシンとモンクに転職できる。

⇒シーフは物理系火力職に属するが、ファイターと比べるとスキルの単発威力が低めでスキル連打の手数をもって勝負するタイプ。

また、沈黙や麻痺などのデバフスキルも多めに所持している。

シーフは素早さを非常に上げやすいため、防御力によって耐えるのではなく回避によって敵の攻撃を避ける職である。

尚、シーフは片手職ながら左手武器が存在するため、左右の武器をしっかり強化して殺しの前撃等のスキルを上手く使いこなせば、屈指の火力を発揮する。

しかしMP回復スキルが全く無い上にスキルを連発する攻撃スタイルなためMP燃費が悪い。

手数が多いからか、片手武器職だが装備が削れにくいのも特徴である。

◇アサシン

役割:バフ・デバフ兼サブ火力

攻撃種別:物理/魔法

防御方法:素早さによる回避

片手or両手:両手武器

⇒アサシンはシーフから転職できる上級職のうちの一つ。

⇒アサシンは色々な事ができるが、火力職というよりはバッファー又はデバッファーとしての色が強い。

全バフスキルのうちでもトップクラスの効果を持つ「皆殺しの誓い」、1秒に1回の高頻度で使用できる強力なスキル中断技「催眠連破」、高HPのBOSSに有効な割合ダメージ毒2種などを持ち、ボス連戦となるドラゴンタワー等で引っ張りだこの職である。

魔導眼や黒龍滅破などの魔法攻撃系のスキルを持つため知力型のアサシンも有り得るが、知力と詠唱速度を盛れる装備品が殆ど無いためDPSが頭打ちになりがち。かといって物理攻撃も両手武器職なので計算式上腕力の乗り方が不利であり、皆殺しの誓いによるクリティカルは強いものの、純粋な火力職には一歩譲るかもしれない。

尚、アサシンもMP回復スキルが皆無であるためMP燃費が悪い。

両手武器職の特長だが、攻撃1回防御1回あたりの装備の耐久が削れにくい。

◇モンク

役割:サブ火力/サブ支援

攻撃種別:物理攻撃系

防御方法:防御力/素早さによる回避

片手or両手:両手武器

⇒モンクはシーフおよびクレリックから転職できる上級職のうちの一つ。

⇒物理系火力としての役割と共に、PTメンバーのHPを回復したりMPを配ったりの若干の支援能力も持つ。

また、屈指のMP回復効率を誇るチャクラ精錬に加えて気功等のHP回復スキルを併せ持つためソロ性能が非常に高い。

パラディアス島の実装で新スキルによって物理火力面が補強されており、装備が極まれば物理火力・耐久力・支援力を兼ね添えた万能職になり得るか。

尚、両手武器職なので修理費も安い。

◆ウィザード

役割:火力/デバフ

攻撃種別:魔法攻撃系

防御方法:防御力

片手or両手:片手武器

⇒ウィザードは4つの基本職のうちの一つ。上級職としてマジックナイトとウォーロックに転職できる。

⇒ウィザードは魔法攻撃系アタッカーの花形であり、各属性の優秀な詠唱魔法や範囲攻撃魔法に加え、MP回復スキル、バフ解除スキル、防御スキル等も備えている。

尚、防御バフスキルに加えてバースト攻撃に強めの防御力UPがついているため、一般的なウィザードのイメージよりだいぶ物理攻撃に対して打たれ強い。

しかしHP回復スキルが無いためソロプレイは後述のウォーロックの方が得意である。

尚、魔法職全般に言える事だが装備の耐久力が削れやすい事と、詠唱速度を確保しないと真価を発揮できない。

MP回復スキルをいくつか持っており、それらを活用できればMP燃費は良い。

◇ウォーロック

役割:火力/自己回復

攻撃種別:魔法攻撃系

防御方法:防御力

片手or両手:片手武器

⇒ウォーロックはウィザードから転職できる上級職のうちの一つ。

⇒MPを回復するバーストスキルに加えてHPを吸収するドレイン系のスキルを所持しているため、火力を高めたウォーロックは非常に高い継戦能力(ソロ能力)を持つ。

また、HPを失うリスクはあるが死神契約スキルによって与ダメージを最大1.5倍にできるため単体火力も高いと言える。

弱点は自前の攻撃スキルが闇属性に偏っている事、火力を出そうとするとウィザードから継承したLv1魔法を高速で連発する事などから装備が削れやすい事。

バースト攻撃や一部のスキルにMP回復が付いておりMP燃費は良い。

◆クレリック

役割:ヒーラー/バフ/デバフ

攻撃種別:物魔混合

防御方法:防御力

片手or両手:片手武器

⇒クレリックは4つの基本職のうちの一つ。上級職としてモンクとビショップに転職できる。

⇒クレリックは所謂ヒーラー/支援職としての役割を持つ。

後述するビショップも回復役であり、ビショップは蘇生も所持しているため役割が被りがち。豊富な防御バフと共に3回成否判定のある沈黙等強力なデバフを持っており、リンク切りスキルもあるため高層タワー等の高難易度コンテンツで活路を見出せるかも。

また、強力な自己回復魔法であるセルフヒールや、優秀な防御スキルである守護の泡等を継承させられる事から、継承スキルのために非常に重要な職である。

◇ビショップ

役割:ヒーラー/蘇生/バフ

攻撃種別:魔法攻撃系

防御方法:防御力

片手or両手:片手武器

⇒ビショップはクレリックから転職できる上級職のうちの一つ。

⇒ビショップは豊富な回復スキルと全職唯一の蘇生スキルを持ち、PTプレイ時に必須となり得る職業である。

また、ディバインアローLv4(MAX時コラプトアローで闇属性に変化)は高いDPSを持ち、属性も聖属性と優秀なため火力面もかなり恵まれている。

HP回復スキルに加えてマインドリフレッシュによるMP回復も備え、継戦能力も非常に高い。

但し、魔法職であるためウォーロックと同じく回復魔法を含めスキルを連発すると装備が削れやすい。

※上記の通り、上級職のうちマジックナイト・モンクは二つの基本職から転職できるため、ファイマジナイ・ウィズマジナイ・シーフモンク・クレモンクがそれぞれ存在する。(継承できるスキルが異なってくる)

▽ドラグランサー

役割:火力

攻撃種別:物理(一部魔法)

防御方法:防御力

片手or両手:片手武器

⇒ドラグランサーは竜職の一種。竜職は全ての基本職から転職可能なのが特徴である。

⇒ドラグランサーは物理寄りの火力職であり、DPSに優れたアクティブスキルが多く範囲物理攻撃も備えている。

また、詠唱速度を確保できるなら継承スキルであるオーバーストライクは全職に物理火力としての可能性を開く重要スキルとなる。

装備が整えば物理火力屈指のDPSを有すると思われるが、MP回復手段が皆無でありスキルを連発するスタイルなためMP燃費が悪め。

▽ドラグバスター

役割:火力/支援

攻撃種別:魔法攻撃系

防御方法:防御力

片手or両手:片手武器

⇒ドラグバスターは竜職の一種。竜職は全ての基本職から転職可能なのが特徴である。

⇒ドラグバスターは魔法職に属し、火力のみならず支援能力も備えている。

バレットスキルと言われるクールタイムを共有するスキル群が特徴だが、Lv5に上げる事でクールタイム共有が無くなる。

ドラグバスターは火力のみならず支援スキルも豊富に持っているのが特徴であり、詠唱無しの即時発動ヒールやカオスブラストによる属性耐性デバフに加え、グランドシールド等の継承可能な属性防御スキルをも備えている。

また、ボルテクチャージによるMP回復があるためMP燃費も悪くない。

弱点はバレットスキル等を連発する事になるため装備耐久が削れやすい事と、器用を上げる装備品が乏しい事(無限タワーのドロップ装備で解消可能ではあるが高額)。

▽ドラグセイバー

役割:火力

攻撃種別:物理(一部魔法)

防御方法:防御力

片手or両手:両手武器

⇒ドラグセイバーは竜職の一種。竜職なので全ての基本職から転職可能だが、セイバーは前述のランサーおよびバスターをある程度Lv上げしないと転職できない。

⇒セイバーはピーキーな火力職で、自傷(HP半分以下)によって火力が上がるスキルやMPの代わりにHP消費スキルが多いのが特徴。

両手職なため攻撃力計算式的に不利だが、それを補って余りあるほどスキル及びバースト攻撃のDPSが高い。

ソロで攻撃スキルを連打するとあっという間にHPが尽きるため、ヒーラーと組むかクレリックからセルフヒールを継承して回復しながら戦う等の対策が必要となるかもしれない。

また、魔法攻撃と魔法攻撃バフも持つため、修理費の安い知力型としての運用も不可能ではない。

モンク・アサシンと同じく両手武器職なので修理費が安めである。

④ 元素騎士のFTとNFTについて

詳細は公式WhitePaperを参照して欲しいですが、元素騎士の経済は様々なFTとNFTによって成り立っています。

FT(ファンジブル・トークン)とは簡単に言えば通貨の事です。

元素騎士においてはMV、mMV、ROND、mRONDがあり、MVとRONDが取引所等で流通している仮想通貨で、mMVとmRONDはそれらをゲーム内にインポートした時に変換されるゲーム内通貨です。

MVおよびmMVは元素騎士のガバナンストークンであり、おしゃれ装備の修理・強化といったゲーム内ユーティリティの他にDAO投票などの開発の意思決定に影響を及ぼす機能を持ちます。

それに対し、RONDおよびmRONDは主にゲームプレイに使用されるトークンです。

mRONDはベース装備の強化やNPCから回復アイテムを買う時などに使用されると共に、モンスターを狩って得た晶石をNPCに売却する事によってmRONDを稼ぎ、これをゲーム外にエクスポートしてRONDへ変換するというのが元素騎士のFTアーンにおける基本となります。

NFT(ノン・ファンジブル・トークン)とは簡単に言えば資産価値を持ったデータの事です。

前述のFTが通貨だとすると、NFTは電子版の絵画のようなものです。

ゲーム内でドロップする装備や素材の他に、ガチャ産オシャレ装備、LAND等の様々なアイテムをNFTとしてゲームから自身のウォレットへ取り出す事ができます。

それらはGENSOMARKET等で売買する事ができ、USDTやMV等に換えて現実資産とする事ができます。

⑤ パラメータ編

各設定値やステータスの意味について説明します。

計算式などまで把握する必要は無いと思いますが、装備を取捨選択するためには各ステータスの大まかな価値くらいは理解した上でプレイする方が良いかもしれません。

尚、各ステータスの計算はエレメンタルナイツという前身となったゲームが元となっているようですが、全く同じという訳ではないようなので(特に魔法ダメージ計算)あくまでもご参考程度にお考え下さい。

◆各種能力値

・レベルアップ時のポイントを割り振る事により、基礎ステータスを上げる事ができます。

◇腕力

⇒物理攻撃のダメージとクリティカル耐性に影響する。特に物理職にとっては重要なステータスで、武器攻撃力に乗算される形でダメージに寄与するため武器攻撃力と一緒に上げると相乗効果がある。クリティカル耐性も重要だが、魔職がわざわざ貴重なステータスポイントを割いてまで振るほどではないかもしれない。

◇知力

⇒魔法攻撃のダメージと最大MPに影響を及ぼす。知力は「魔法攻撃力」の約5倍の効果を持っているため、魔法攻撃の火力を上げるために非常に重要な能力である。

◇速さ

⇒回避値と防御力に影響する。素早さが高くなるにつれて防御力の上昇度合いは鈍化していくため、メインとなるのは回避値の向上である。回避は成功すればダメージが0になるため非常に強力だが、防御力の強化によってすでに被ダメージを0近くまで抑えられているのであれば、他のステータスに振った方が効率が良いかもしれない。例外として、「皆殺しの誓い」等の素早さ依存のバフを受けられる環境であれば積極的に素早さを上げる意味はある。因みに、回避に成功してダメージ0となっても防具のCNDは削れているので注意が必要である。

◇精神

⇒回復力と状態異常耐性と最大MPに寄与する。ヒール等の回復力にかなりダイレクトに影響を与えるので回復スキルを持っている職にとっては重要なステータスと言える。また、精神は装備品で比較的上げにくいステータスであるため、Lvアップ時に上げる能力値として有力な候補となり得る。状態異常耐性については実感しづらいが、地味に役立つステータスであり高いに越したことはない。

◇器用

⇒命中値と物理・魔法クリティカル値に影響を与える。モンスターに攻撃が当たらないと時間効率が下がり非常にストレスが溜まるため、目標モンスターへの攻撃が8割方Hitする程度は器用を上げる事になる。職によっては上げにくいステータスなので、Lvアップ時に上げる能力値として有力な候補となり得る。尚、フォーカスラーメンという器用を割合で20%もアップしてMP回復も24という最強の食事があるため、フォーカスラーメンによって器用を補っているコアプレイヤーも存在する。

◇体力

⇒元素騎士は蘇生と回復がかなり強いゲームなので、即死さえしなければ何とかなる事が多い。よって即死しないだけのHPを有しているか否かが非常に重要である。火力には寄与しないので装備で補うのが理想だが、どうしても足りない場合はステータスポイントを振らざるを得ないだろう。尚、ファイターやガデが持っている挑発スキルは現HPの量で効果量が変わるためHPが高い方がタゲ固定をしやすくなる(はず)。

◆攻撃種別

・全ての攻撃は「物理攻撃」と「魔法攻撃」に大別される。

⇒物理攻撃は主に「腕力」と「攻撃力」と「スキル攻撃力」依存でダメージ算出される。

⇒魔法攻撃は主に「知力」と「魔法攻撃力」と「スキル攻撃力」依存でダメージ算出される。

◆属性

・属性には物理・魔・火・水・風・土・闇・光属性があり、物理攻撃・魔法攻撃を問わず全ての攻撃には必ず何らかの属性が付与されている。

※一例としてファイターの「スラッシュ」は攻撃種別「物理攻撃」の「物理属性」攻撃だが、スキルLvをMaxにする事により進化した「滅多斬り」は攻撃種別が「物理攻撃」の「風属性」攻撃となる。

攻撃種別と攻撃属性を混同しやすいので注意する。

例えば、魔属性の物理攻撃とか、物理属性の魔法攻撃とかが有り得る。(例:アサシンの「吹き矢」は物理属性の魔法攻撃)

◆物理攻撃力について

・物理攻撃のダメージ値は、防御ステを無視して考えるならステータス欄の攻撃力×スキル攻撃力×0.001で良い。

※例:「通常攻撃」とは、攻撃種別が「物理攻撃」、属性が「物理属性」でスキル攻撃力が100のスキルの一種と捉える事ができる。

つまり、攻撃力5万のプレイヤーの通常攻撃ダメージは

(攻撃力)50,000×(スキル攻撃力)100×0.001=5,000の与ダメージとなる。

スキル攻撃力200の物理攻撃なら10,000の与ダメージ。

・物理攻撃力の計算式は、エレナイのデータによると下記の通り。

物理攻撃力=(基本攻撃力+全装備・スキル等の攻撃力の合計値)+

武器攻撃力×(腕力ボーナス÷10)×強化魔法等の割合バフ

⇒細かい数値は計算しても合わないので捨て置くにしても、ここで重要なことは、腕力と乗算されるのは「ベース武器の攻撃力だけ」という事である。

フル強化右手ベース武器を外すと1部位で攻撃力がガクッと下がるのはこれが原因。

⇒エレナイ準拠であれば腕力ボーナスの計算は片手職と両手職(アサシン・モンク・セイバー)で異なり、両手職は係数が不利になる代わりに左手分の武器攻撃力も腕力と乗算される。

※物理攻撃職は、乗算される「腕力」と「ベース武器」の攻撃力をいかに高めるかが重要。

◆魔法攻撃力の算出

・魔法攻撃は物理攻撃と違ってステータス欄にある「魔法攻撃力」から純粋にダメージを算出する事ができない。

知力を上げると機械的に上げた分の魔法攻撃力が上がっていくが、知力1と魔法攻撃力1がそもそも等価ではないため、知力500・魔法攻撃力5000と、知力1000・魔法攻撃力3000では後者の方が与ダメージが大きかったりする。

わかりにくいので何とかして欲しいが、今のところこういう仕様である。

与ダメージ目線では、知力5と魔法攻撃力1が等価くらいに考えておけば概ね間違いない。

知力が100上がる装備と魔法攻撃力が500上がる装備を比べた時にダメージ貢献率が大体同じになるという事である。

・魔職は詠唱速度がDPSにダイレクトに影響する。10秒で1発撃てる魔法を5秒に1発撃てるようになれば純粋にDPSが2倍になるため。

よって知力を高める事と同じくらい詠唱速度を高める事も重要である。

詠唱速度の増加割合は下記画像の通りで、150あたりまでは非常に効果が大きいためまずはそのあたりを目指すのが良いと思われる。

※魔法攻撃職は、詠唱速度をなるべく高めるとともに知力が魔法攻撃力の約5倍の価値を持つ事を念頭においてビルドを考える。

◆クリティカルについて

・クリティカル発生確率はプレイヤーの器用によって算出されるクリティカル値と対象のクリティカル耐性によって変動する。

器用によるクリティカル率上昇は、詠唱速度と同じく上げれば上げるほど鈍化していくため器用4000程度まで上がったら他のステータスに向かう人が多い。

・クリティカル倍率はクリティカル発生時のダメージ倍率に影響する。

与ダメージが数倍になるため非常に強力に見えるが、下限が1.3倍固定である事に注意が必要。例えばクリティカル倍率が300の場合、1.3~4倍の間でダメージが変動するため、クリティカル時にはダメージ1000の攻撃が1300ダメージから4000ダメージまで変動する事になる。

クリティカル倍率の式は、1.3(固定)~「1+クリティカル倍率×0.01倍」。つまりクリティカル倍率が500なら1.3~6倍。

・アサシンの「皆殺しの誓い」等のバフが無いとクリティカル倍率を大幅に上げる事は難しい。

これらのクリティカル倍率バフは素早さ依存で上昇するため、クリティカル倍率で与ダメを稼ごうとするなら素早さを確保する事と皆殺しバフをかけてくれるフレンドを確保する事が重要となる。

※クリティカルは発動確率、ダメージ倍率共にギャンブル性が高いため注意が必要。

クリティカル特化ビルドは自身がシーフかアサシン、又はフレに皆殺しバフしてくれる人が居ないと真価を発揮しづらい。

敵のクリ耐性が高いとクリティカル発生率が激減する

◆被ダメージ時の処理

・防御時に参照されるステータスは「物理攻撃」と「魔法攻撃」で異なる。

⇒物理攻撃を受ける際は、「防御効率」「属性耐性」「ガード効果」依存で被ダメージが軽減される。

⇒魔法攻撃を受ける際は、「属性耐性」「ガード効果」依存で被ダメージが軽減される。

1) 防御力・・・防御力×防御効率×0.001で軽減ダメージが決定される。2) 属性耐性・・・物理攻撃にも魔法攻撃にも適応される。割合減少で200で半分カット、100で33%カット、50で20%カットくらいな気がする。

3) ガード効果・・・ガード発生時、防御力×ガード効果×0.001=軽減ダメージで、こちらは魔法攻撃にも適用される。

◆ガードについて

・ガードは物理攻撃、魔法攻撃両方に対して確率で発動する。

「ガード値」によって発動確率が上昇し、「ガード効果」によってガード時のダメージ軽減量が上昇する。

尚、物理攻撃をガードした時には、防御力×防御効率によるダメージ減算の後、その値に防御力×ガード効果の減算がさらにかかる。

例 :被1,000ダメージの物理攻撃に対してガードが発動したと仮定

防御力5000、防御効率35、ガード効果33と仮定

<防御効率減算> 5000×35×0.001=175マイナス

この時点で被ダメージは1000-175で825ダメージ

<ガード効果減算> 5000×33×0.001=165マイナス

825-165なのでガード発生時の被ダメージは660ダメージ

(2024/5/28の質問&回答で確認)

※物理ダメージの減衰は防御力×防御効率と防御力×ガード効果と属性耐性によって決まる。

魔法ダメージの減衰は防御力×ガード効果と属性耐性によって決まる。

ガードは物理・魔法両方の攻撃種別に対して発生するが、ガード値依存の確率発動である。

⑥ 装備編

ここでは元素騎士における装備の種別とその役割・特徴について説明します。

装備は8部位(右手・左手・頭・体・足・肩・背・指輪)用意されており、各装備にはレアリティが4種類(N・R・SR・LR)設定されています。

また、各装備にはCND(コンディション)という値があり、武器は攻撃をした時、防具は攻撃を受けた時に減少していきます。

0になると破損状態となり修理しない限り能力を発揮しなくなります。

修理にはベース装備ならmROND、おしゃれ装備ならmMVが必要となります。

◆ベース装備

・一般的なRPGでイメージされる装備品。特長は以下の通り。

⇒強くなる上で基本となる装備であり後述のオシャレ装備と比べてもステータス値が高く、強化時の伸びも大きめ。

⇒レア度はN、R、SR、LRの4等級であり、タワードロップ産のベースSR装備を揃える事が強くなる上で非常に重要。

⇒強化・修理に必要となる通貨は「mROND」となり、ゲーム内で賄える。⇒装備可能Lvが設けられているものが多い。

⇒装備可能職業が決められている事が多く、同一キャラクターでも職業ごとに独立して装備する。

⇒装備強化をMAXまで強化した後に限界突破が可能で、限界突破の最後には装備ごとに定められた「潜在能力」スキルを獲得する事ができる。

⇒後述するオシャレ装備と比べて見た目が比較的おとなしい事が多い。

◆おしゃれ装備

・ベース装備とは異なり見た目を変更する「アバター」という立ち位置だが、能力がついているためこちらもキャラクターの強さを底上げするために重要である。

⇒レア度はN、R、SR、LRの4等級であり、LRは過去のオークションで発売されたものが現存するのみ。

⇒強化・修理に必要となる通貨は「mMV」であり、mMVは狩りで稼ぐことができないため装備の耐久力維持にはMVの投資が必要となる。

⇒装備可能Lvが設けられていないためLv1から装備できる。

⇒どんな職業でも装備でき、キャラクター単位での装備となる。(転職しても装備したまま)

⇒一部のSR以上のおしゃれ装備には専用スキルがついており、一部のスキルは非常に強力。

⇒コラボ品のおしゃれセット装備というものがあり、7部位セットの能力とユニークな専用スキルを持つ。

⇒オシャレ装備スロットに登録する事により、おしゃれ装備セットを10種まで作って7部位×10種のオシャレ装備を任意に切り替えながらプレイする事が可能。

⇒ステーキング報酬など、ステータスが付与されておらず素材にもなり得ない完全に見た目だけのおしゃれ装備が存在する。

⇒UGCというプレイヤーが製作したユニークな見た目のおしゃれ装備が多数存在する。(こちらもステータスは無し)

◆装備強化について

・元素騎士では上述のベース装備・オシャレ装備ともに追加投資によって装備を強化する事が可能。

最大まで強化すれば飛躍的にステータスが伸びるため、全身無強化のプレイヤーと全身フル強化のプレイヤーでは同じ装備でもステータスに数倍の差があったりする。

終盤のマップや高難易度コンテンツでは装備強化した上での強さが前提として求められる事もある。

尚、強化時は装備品の初期ステータス値が割合で上昇していくが、同時に強化レベルが1上がるごとに追加効果というランダムステータスがつく。

これは装備ごとに決まったランダムテーブルの中から一つがピックアップされて付与されるが、〇属性耐性といったハズレから詠唱速度といった大当たりまでかなりギャンブル性が高く、ランダムステータスの付き方によっては平均価格の10倍の値段が付く事も有り得る。

このランダムステータスはリフォージシステムによって有償で再抽選を受ける事ができる(同等の現物やmROND、mMV等が必要)。

◆ベース装備の装備強化

⇒N等級はLv10、R等級はLv20、SR等級はLv30、LR等級はLv50まで強化でき、限界突破する事によってそれぞれN20,R30,SR45,LR80まで強化する事ができる。

⇒限界突破してさらに限界突破のMAXLvまで到達した装備は、潜在スキルという特別ボーナスを得られる(潜在能力は現状では一部のR装備とSR装備にしか設けられていない)。この潜在能力はキャラクター単位であるため、別の職業で装備しているベース装備の潜在能力を全て共有する事ができる。

つまり、シーフをプレイしている人がそのキャラクターの別職業で種類の異なる限界突破スキルを全部位揃えていたと仮定した場合、シーフの8部位、モンクの8部位、アサシンの8部位、ドラグランサーの8部位、ドラグバスターの8部位、ドラグセイバーの8部位という42種類もの潜在スキルの恩恵を受ける事が理論上は可能になる。

⇒強化にはミスリル鉱石とLvに応じたmRONDが必要で、限界突破にはさらにドラゴンタワーで拾える限界突破素材が追加で必要となる。特に限界突破は素材と併せて非常に高額である。

⇒リフォージには同一装備またはミスリル鉱石+mRONDが必要となる。

◆おしゃれ装備の装備強化

⇒N等級はLv20まで、R等級はLv30まで、SR等級はLv45まで、LR等級はLv80まで強化する事ができる。

⇒オシャレ装備には前述の限界突破が存在しない。

⇒ベース装備と同様にランダムステータスが付くが、ベース装備と比べてランダムテーブルが広いため効果がばらけやすい傾向にある。

⇒リフォージにはおしゃれ装備を分解時に生成される繊維NFTとmMVが必要になる。

⑦ 戦闘編

元素騎士の戦闘について概略で説明します。元素騎士の戦闘はアクション性というよりは戦略・戦術に重きを置いた設計になっており、咄嗟の反射神経よりは戦局に応じた状況判断をしていく事が重要です。

◆戦闘の流れ

1)敵をターゲット

・敵をクリック等でターゲッティングしよう。

尚、何も操作していなくても近くにいる敵に自動でターゲットがついている。

ターゲットされている敵は足元に白い円が出ているためそれで判断可能。

能動的にターゲットした場合は、画面上部にターゲットした敵の名前とHPが表示されている。

自動ターゲットの場合は、他の敵から攻撃されるとそちらに自動ターゲットが切り替わったりする。

混戦時にターゲットが移るとややこしいので、攻撃時には敵を能動ターゲットする癖をつけると良い。

2)通常攻撃をON

・右下の赤い大きなボタンを押して通常攻撃(オートアタック)を開始する。

この状態になっていないとバーストゲージが溜まらないため、通常攻撃のダメージが出ない魔職も通常攻撃を使う意味はある。

3)通常攻撃と共にクールタイムを管理しつつアクティブスキルを発動し、敵を攻撃する。

・敵がスキルを詠唱したら・・・

⇒後述の中断スキルで詠唱中断を試みる

・敵が範囲攻撃を詠唱したら・・・

⇒足元に大きな赤い円が出ている場合は範囲攻撃を詠唱してきている。詠唱中断を試みるか範囲外に逃げる。

・味方が死んだら・・・

⇒蘇生する。蘇生の優先順位は基本的に身代わり役→バフデバフ役→火力。

・敵がリンクしたら・・・

⇒一発殴って放置でタゲ外し

4)敵のHPを0にするまで攻撃を続け、撃破する。

◆通常攻撃

従来のMMOに比べて通常攻撃が当たる範囲が非常に広い。

遠距離攻撃並に敵と距離が離れていても通常攻撃をHitさせる事ができる。

これはモンスターも同様であるため、物理的に距離が離れていても平気で殴られる。

かなり距離が離れるか、マップ移動するまでは安心できない。

尚、通常攻撃はスキル攻撃力100の物理属性の物理攻撃といった扱いになっている。

魔職にとっては物理攻撃はダメージソースになり得ないため使う気が起きないと思うが、通常攻撃をONにしないとバーストゲージが一切溜まらなくなるのでバーストを撃つ気があるなら魔職だろうと通常攻撃をONにする必要がある。

◆バースト攻撃

元素騎士では敵から攻撃を受けたり攻撃を与えたりした際にバーストゲージというものが溜まる。

これは5本までストックできるので、雑魚敵でバーストゲージを溜めて強敵相手にバースト連発みたいな運用も可能である。

バーストは連続で撃つ事によってコンボ扱いとなり、コンボ数が増えると威力が少しずつ上がっていく。

バースト攻撃は職によって強さがかなり違うため、自分のバーストが弱いと自覚する人はMAXバーストの文字を見てから自分のバーストを撃つようにして強い人に後半のコンボ数を任せた方が良いかもしれない。

◆立ち位置について

元素騎士では敵とPTメンバーの位置関係が意外と重要である。

特にドラゴンタワー攻略時などのボス級と戦う際には自分が立つ位置を意識しよう。

気にしないといけないのは敵の攻撃範囲、盾役の身代わり範囲、ヒーラーの回復範囲、自傷ファイターとの位置関係などである。

1) 盾役は攻撃が届くギリギリに立つ

2) 盾役の身代わりの範囲内且つ盾役の後ろにビシ(ビショップ)が立つ

3) ファイターが盾役をする場合、残りの2人はファイターから45°ほどずれた場所に立つ

⇒まず、敵の範囲攻撃を食らいにくくするためなるべく敵から離れた場所に立つのが基本。そして身代わりの範囲が狭いため、ビシは盾役の近く、少し後ろに立つ事になる。

また、盾役がファイターである場合、自傷状態(HP半分以下)を維持したい場合があるため、範囲回復を撃ち分けられるように残りの2人はファイターの立ち位置からずれて立つとビシが喜ぶかもしれない。

最低でもビシが敵に密着しているような状況だけは避けよう。

敵に近い方が安全といった状況は基本的にないため、ビシは敵の範囲攻撃を避け易い後方にいた方が良い。

蘇生を持つビシが倒れるという事は、PT戦闘の中断を意味する。

◆スキル中断について

デバフのうち、沈黙・睡眠・気絶は敵のスキル攻撃を中断させる事ができる。

敵のスキル攻撃の中には「乾坤一擲」のような一撃でPTが全滅するようなものもあり、スキル中断の意義は大きい。

敵がスキル詠唱をはじめたら上記の状態異常スキルを当ててスキル中断を狙ってみよう。

◆ヘイトシステムについて

元素騎士にはヘイトの概念がある。

ダメージ量によってヘイト値が変わるようで、一番DPSを出しているキャラクターに敵のタゲが向く事が多い。

ヒールヘイト・挑発ヘイトもあるようだが、どちらも効果量が低めであり十分な火力を発揮しているキャラクターからガデやヒーラーがタゲを奪うのは結構難しいかもしれない。(2024年6月のアップデートで挑発の効果量が大幅アップしたため、状況が変わっている可能性あり)

また、敵にもよるが一定時間一切ヘイトを与えないと敵からプレイヤーへのターゲットが外れて元の場所まで帰っていく場合があるため、囲まれてきついときは逆に1発だけ殴って放置すると良い場合がある。

⑧ メインクエスト~ドラゴンタワー挑戦まで

元素騎士ではメインクエストによって進入可能エリアが増えていくため、行動範囲を増やすためにもある程度はメインクエストを進める必要があります。本稿で目標とするドラゴンタワー初級クリアおよび今後のコラボイベントで訪問するマップ等を考えると、できるだけ4-9章「トップシークレット・マーベル」まではクリアしておくのが望ましいです。

◆チュートリアル~転職まで

・まずはチュートリアルを経てからメインクエストを進めて行こう。恐らく、ここまで無課金で来たプレイヤーであれば2-9章の大城壁ボスあたりで詰まると思われる。このボス戦をクリアしないと転職クエを受けられないため、何とかしてクリアする必要がある。

解決策①

⇒PTを組む

チャンネルチャット(紫文字のチャンネル全体に届くチャット)等でPTメンバーを募ってみよう。運良く強い人が手伝ってくれた場合は容易にクリアできると思われる。

解決策②

⇒最低限の初心者用装備を買う

大城壁ボス~タワー初級までの足掛かりとなる初心者向け装備を購入してみる。

最初はゲームに課金するという行為に抵抗があるかもしれないが、ソシャゲ等と違って元素騎士の装備品はNFTであり、資産価値を持っている。リセールやmRONDのエクスポートによって原資回収できる可能性があるため、一種の投資だと思って購入してみるのも良いだろう(勿論無理のない額の範疇で)。

下記のベース装備は過去にMVステーキング報酬として配られたもので、安価な上に「どんな職業でもLv1から装備できる」という特徴を持っている。今後継承スキルを取るために転職した時など使いまわせるため、微課金の最初の選択肢としておすすめである。ちなみに肩・背中装備が高額なのは、NPC売りしていない事とSR装備の入手難度が高すぎるからである。お金に余裕がなければ後回しでも良いだろう。

これらの装備は強化しても良いが、強化レベルが上がるほど強化費が高くなるのでMAXにするのは効率が悪い。最終装備はSRのタワーベース装備になるので、ほどほどに。

⇒頭「Halloween Puyon」「Nyan Cap」3$~

⇒右手「Sword Bouquet」 7$~

⇒左手「Silver Guard」「Turtle Shield」 4$~

⇒上着「Bunny Crop Top」「Platinum Knight Armor」 6.5$~

⇒足「Platinum Knight leggings」「MOMIJI Pants」 8$~

⇒肩「Alpha Puyon」「Camouflage Cloak」 17$~

⇒背中「Kotatsu」「Winged Backpack」 70$~

番外編:富裕層はドラゴン上着・ドラゴン脚・各種リングという全職がLv1から装備できるスーパー汎用装備(SR)があるぞ!

執筆中・・・

⑨ ドラゴンタワーについて

おわりに

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?