まとめ6【GS(グループ・サウンズ)とは?】

ジュリーこと沢田研二さんの経歴やあれやこれやを徒然なるままにつらつらと綴って参ります。細々とやっていきます。

Xで連載(?)しているネタのまとめです。

よろしくどうぞ。

【GS(グループ・サウンズ)とは?】

ザ・タイガースは「GS(グループ・サウンズ)のバンド」と呼ばれます。

当時は国民的常識(?)だった「GS」という言葉も、今や歴史の一コマ。

ここれでは補足として、グループ・サウンズについて説明していきます。

「グループ・サウンズ(GS)」とは1960年代後半、日本全国を席巻したバンドブームのことを指します。「バンドブーム」という言葉自体は基本的には1980年代の2度にわたる流行、特に第2次バンドブームを指しますが、GSは日本に於ける第0次バンドブームと呼ぶことも出来るでしょう。

ボーカル、エレキギター、ベース、ドラムスを基本編成とした10-20代の青年によるロックスタイルのバンドが次から次へと表われ、少女たちの胸を大いにときめかせたのでした。

【GS前史】

GS以前にバンドもエレキギターも存在しなかったわけではありません。

エレキサウンド、或いはロックの誕生以前、バンドと言えば「ジャズバンド」でした。19世紀後半から20世紀初頭にかけてアメリカ南部の黒人によって生み出されたジャズは、スウィングするサウンドと多様な楽器のアンサンブルで高い人気を呼び、ビッグバンド、ビバップ、フリー・ジャズ、コンテンポラリー・ジャズ……といった派生ジャンルを生み、現在も世界中で愛され続けています。

ジャズバンドは様々なスタイルで編成されますが、その花形はサックスを始めとした管楽器、或いはピアノやドラムス。

ジャズに於けるギター(アコースティック・ギター)は音量が目立たないこともあり、脇役の1つでした。ギタリストが存在しないジャズバンドも無数にありました。

ギターの、或いは音楽の歴史を変えたのはエレキギターの発明によります。

エレキギターは1932年、リッケンバッカー社が開発した「フライング・パン」を第1号とします。

この「フライング・パン」はハワイアンの演奏の為に用いられました。

当時はハワイアン・ミュージックが世界的に流行しており、「スチールギターを大音量で」というコンセプトで開発されたのが、当初のエレキギターでした。

今日イメージされるエレキギターは、1950年代に登場します。

この時代、新しいエレキギターが相次いで開発されたのです。

まず1950年、フェンダー社がテレキャスターを発売。

現在のエレキギターに通じる基本的な構造は、このモデルで確立されました。それは同時に、エレキギターの基本サウンドの確立でもあります。

・エッジの効いたサウンド

・アンプと連動し大音量を出せる

・ソリッドギター(内部が空洞ではなくパーツの交換や追加が容易なタイプ)

続けて1952年、ギブソン社がレスポールを発売。

これはアメリカのギタリスト、レス・ポールのアーティストモデルとして開発されましたが、その迫力満点のサウンドに世界中のギタリストが魅了され、現在まで世界中で愛用されています。

更に1954年には、フェンダー社からストラトキャスターが発売。

こうしたエレキギターの登場は、奏でられる音楽そのものを大きく変貌させました。圧倒的な大音量と激しいサウンドは、アコースティックでは地味な伴奏楽器だったギターを花形へと押し上げ、ロカビリーという新しいジャンルを創出します。

ロカビリー

ロカビリーは1950年代のアメリカで、ブルースやカントリー等が融合して誕生。その最大の特徴は強烈なリズムと激しいサウンド、そして男臭くワイルドなボーカルです。

「ロカビリー」という言葉は「ロック」と「ヒルビリー」の合成語。エディ・コクランやビル・ヘイリーらが有名ですが、その頂点は何といってもエルヴィス・プレスリーです。

日本でのロカビリーは、何と言ってもロカビリー三人衆が知られています。

日本のロカビリー

平尾昌章(のちに平尾昌晃)

ミッキー・カーチス

山下敬二郎

(上記3人を「ロカビリー三人衆」と呼びます)

小坂一也

尾藤イサオ

佐々木功(のちにささきいさお)

日本においては、主に進駐軍と彼らが導入したアメリカ文化の影響により戦後ジャズブーム、ハワイアンブームが巻き起こります。

ここから1950年代にはムード歌謡が誕生しました。

ムード歌謡

戦後、進駐軍や外国人を客とするナイトクラブでジャズやラテン音楽、ハワイアンなどの音楽が流行しました。そこで培われた音楽をベースとした歌謡曲をムード歌謡と呼びます。

主なムード歌謡グループ

和田弘とマヒナスターズ

鶴岡雅義と東京ロマンチカ

秋庭豊とアローナイツ

黒沢明とロス・プリモス

森雄二とサザンクロス

ロス・インディオス

ヒロシ&キーボー

敏いとうとハッピー&ブルー

内山田洋とクール・ファイブ

主なムード歌謡歌手

フランク永井

松尾和子

水原弘

青江三奈

八代亜紀

美川憲一

藤圭子

森進一

増位山太志郎

石原裕次郎

欧陽菲菲

桂銀淑

テレサ・テン

「ムード歌謡」とは言葉通り、実にムーディーな世界を歌った歌謡曲。

平たく言えば「酒場の男女」を歌った魅惑的な恋の歌。ロマンスと切なさをしっとりとした雰囲気で描いた、大人の大人による大人の為の音楽です。

エレキブーム

一方、世界では1960年代前半よりザ・ベンチャーズの登場でエレキブームが巻き起こります。

ベンチャーズから始まる日本でのエレキブームの祖として「寺内タケシとブルー・ジーンズ」、そして加山雄三を忘れてはいけません。

寺内タケシは俗に「エレキの神様」と呼ばれるほどの存在です。

彼らの登場でエレキギターが大ブームに。

ムード歌謡と異なり、若者が奏で若者が熱狂しました。

バンドブーム

更に1960年代中盤からザ・ローリング・ストーンズやザ・ビートルズ、さらにザ・ヤードバーズやザ・モンキーズの登場により「ロックバンド」というスタイルが流行します。日本のGSは、直接的にはこれら世界的なバンドブームの日本版です。

ちなみにこの時期に世界的な人気を博したバンドはイギリス出身が多く、こうした「イギリスの音楽がアメリカを席巻した」現象を英語で「ブリティッシュ・インヴェイジョン(British Invasion)」と言います。ここに掲げたバンドでは、モンキーズ(アメリカ出身)以外がイギリスのバンドです。

ザ・タイガースを始めとしたGSは、主にLIVEにおいてカバー曲もレパートリーとしましたが、その大部分はこうしたブリティッシュ・インヴェイジョンのバンドの楽曲でした。

特にジュリーはその美しい顔と声からザ・ビートルズやザ・モンキーズ、或いはデヴィッド・ボウイと比せられることが少なくないのですが、本人は一貫してザ・ローリング・ストーンズ及びリードボーカルのミック・ジャガーをリスペクトし、頻繁にカバーしています。

ザ・ローリング・ストーンズ(The Rolling Stones)

1962年結成。ブルースをベースにしたロックンロールで長期間に亘って活動。プロミュージシャンからも根強いリスペクトを受け続ける、ロックバンドの代名詞的存在。

ザ・ビートルズ(The Beatles)

1960年結成。卓越したソングライティングとポップセンスで世界中を熱狂させた、紛れもなく世界一の人気を誇るバンド。余りの熱狂に後期はLIVEを止めスタジオワークに専念しましたが、そこでも当時の最新技術を駆使した斬新な音作りを続けました。

ザ・モンキーズ(The Monkees)

1965年結成。テレビのオーディション番組で作られたバンドです。その為か良くも悪くも「アイドル」としてのイメージが強いのですが、メディアミックス戦略の魁として、或いはアイドルバンドの魁として日本のGS(を売りだ出そうとする人々)に与えた影響は多大なものがあるでしょう。

ザ・ヤードバーズ(The Yardbirds)

1962年結成。この中では世界的なヒットに恵まれた訳ではありませんが、エリック・クラプトン、ジミー・ペイジ、ジェフ・ベックが在籍したことで知られます(ただし入れ替わりの為、3人が同時期に在籍したわけではありません)。一般リスナーより実際に楽器を演奏するプレーヤーのリスペクトを受ける存在でしょう。後期にペイジを中心に再構成され、そのバンドはニュー・ヤードバーズを経てレッド・ツェッペリンへと転生します。

こうした新時代のバンドは、若い世代による斬新な・ポップなロックサウンドにその特徴があります。これを日本人に置き換え、アイドル性をより強調したバンドがグループ・サウンズであると言えるでしょう。

ムード歌謡はその発祥からオトナのオトナによるオトナの世界、ロカビリーは男臭いワイルドさが魅力でした。

グループ・サウンズがこれらと異なるのは

「甘い声・美しいルックス・若い世代」による、

明確に少女をターゲットとしたバンドだったことにあります。

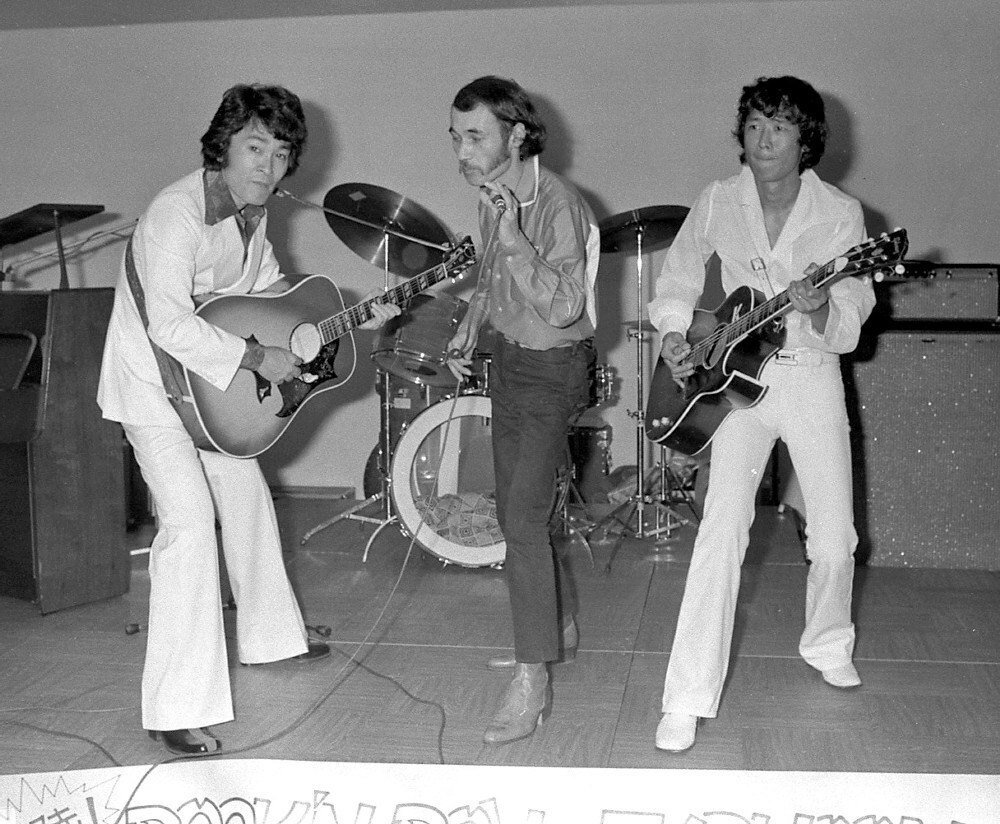

左から 渡辺茂樹(ザ・ワイルド・ワンズ)

沢田研二(ザ・タイガース)

萩原健一(ザ・テンプターズ)

いつの世も若い世代の流行、特に少女が熱狂する流行には白眼視が付きまとうもの。多くのGSは長髪でしたが、これが「不良」の証とされました。爆発的な流行に伴う事件・事故も勃発し、軽薄なブームとして良識派の眉を大いにひそめさせたのでした。

【GS誕生】

GSの起点をどこに置くか。

一般的には1965年5月10日にザ・スパイダースが『フリフリ』でデビューした時点と見做します。

この『フリフリ』はかまやつひろしの作詞・作曲ですが、ジャケットの撮影当日に本人が遅刻し、1人だけ写っていないという伝説があります。

またザ・スパイダースより先に活動し年長でもあったジャッキー吉川とブルー・コメッツ『青い瞳』(1966年3月10日)もGSの胎動につながりました。

もっとも彼らはムード歌謡的な路線も色濃く、GSの中ではやや毛色が異なるバンドでした。

(続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?