2024年モビリティ業界の先頭集団と直接会って最先端を知れた話

冒頭

僕は会話の中でいつも聞き手に回る。

よく「人の話を聞くのが上手いね」とか「話しやすいからついずっと話しちゃう」とか言ってくれたりするが、全然違う。

自分がずっと話しているという空間が苦手なだけだ。

決して自分のことを話したくないというわけではない。単なる比重の問題である。

自分1人だけが喋っている空間が続くよりかは、相手の話の間に自分の話を挟むような比重の方がラクなのである。

だから大体の人と話していると、話す3:聞く7の割合であることが多い。

「ラクなのである」についてだが、なぜ"ラク"なのかを自分の中で掘り下げてみたところ、おそらく自分は、相手が聞いて欲しいことや掘り下げていきたい話の方向を見つけることが得意なのである。だから、相手の話の途中にする相槌や反応、深ぼるための質問は息をするように出来る。ゆえにラクなのである。

逆に、自分1人が話して周りのみんながこっちを見て自分の話を聞いてる、という状況はとても苦手である。普段左利きなのに急に右手でご飯を食べろと言われているかのような不快感があるのだ。

だから飲み会の席や友人との会話でも自分がずっと話していることはほとんどない。ゆえに自分のことを人に知ってもらう機会が少ないのである。

夢は閉まっておけ、夢は語るだけ語れ、の論争がある中で、僕は「その夢を言うこと自体が承認欲求になっていなければどんどん語るべき」という思想なのでこの際じっくり語ろうと思っている。

ただ、抽象に行き来に終始し、単に壮大な言葉を並べるような言葉遊びは一番嫌いなことなので、そうならないようにするつもりだ。

今回で言うと、最初に浮かんだ自分の夢→その領域の流れと現状→モビリティ業界の各プレイヤーの動き方→改めてこれからの自分の夢、という順で具体を挟みながら将来やりたいことの輪郭をはっきりさせていきたい。

単なる夢物語ではなくもっと現実的なモビリティ業界の最先端を知った上での「自分のやりたいこと」を語り尽くせたらと思う。

僕の夢

僕には夢がある。

「僕のおばあちゃんとおじいちゃんがいつでも好きなところにいける世の中にする」という夢だ。

高齢になって車を手放したおばあちゃんが、好きな時にスーパーに買い物に行き、自由に友人とカフェに行く。

そんな世の中にしたいのだ。

ことの発端

僕は大阪の河内長野市という高齢者の町で生まれた。

最近ちょうどおばあちゃんが70歳を超えて体も衰え耳も悪くなり運転も危なっかしくなってきた。

こないだ、親戚一同でおばあちゃんの免許返納を促すための会議が開かれた。

僕自身、高齢者の運転する車が歩行者の列に突っ込んだというニュースをよく耳にしていたので、何がなんでも返納させなければいけないと思っていた。

当日、説得の会議が始まった。

親戚は「小学生の列にでも突っ込んで死なせたりしたらどうするの?」とか「今高齢者の運転のニュースがたくさん出てるのは知ってるでしょ?」とかを口々に話し始めた。

僕も高齢者が運転することによるあらゆる危険をおばあちゃんに分かりやすく伝えた。

そうしているうちに、あることに気づいた。

僕含め、誰もおばあちゃんの身になって考えていない、ということに。

免許返納したら足がなくなって困ると言っているおばあちゃんの懸念を解決する手段を誰1人として持ち合わせていなかったのだ。

みんなが仕事をしていて忙しく日中に買い物に連れていくなどは到底できないことだった。

僕はずっと錦の御旗の下にいるような正義の顔で説得していたが、おばあちゃんのマイカーに代替する手段の検討には全く考えれていなかった。

そして、世の中を見たときに代替手段の少なさに気づき唖然とした。

この時に「僕がこの代替手段を作ってやる」と決意した。

これがことの発端である。

夢の広がり

最初は身近なおばあちゃんおじいちゃんの移動問題から出発したが、徐々に「これはもっと大きな問題なのではないか?」と思うようになってきた。

マイカーを手放しても困らないような快適な代替手段が出てくると、高齢者による事故が減る。

さらには高齢者以外の層も免許返納し、マイカーの交通量が減ると、うんざりするような渋滞や空いている駐車場を探してうろちょろすることがなくなる。

交通が最適化されると二酸化炭素排出などのエネルギー問題の解決にもいずれ繋がってくる。

そう考えていると、これは僕の一生の夢にしても十分間に合わないくらい壮大な夢になっていったのだ。

これについての先駆者は存在するのか?

僕が考えている、この最先端の構想に追いついている書籍はないのか?

この問題に対しては僕が先駆者だろうから、ドンピシャな本はどうせないだろうな。

そんなことを考えながら本屋でモビリティ関連の本を探した。

するとモビリティというタイトルが入った本が並ぶコーナーがあった。

結論を言うと、「もうみんな考えていた」。

むしろそこらへんの議論は一周も二周も回っていて、僕の考える構想の50倍ほどは大きい社会が述べられていた。

ものすごくショックを受けた。

spotifyでいい曲を見つけ、僕がこの隠れたアーティストの魅力に初めて気づいた人間なのだ!と思っていたが、それはアジカンだった時の感覚に近い。

僕がやりたい領域はMaaSらしい

2015年くらいから新しい概念として「MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)」が出始めた。

MaaSというのは「マイカー以上に快適な移動を提供するようなサービス」という概念である。

タクシーGOやライドシェアサービスなどもこのMaaSの中に位置付けられる。

それから3年間ほどMaaSが界隈でバズワードにまでなるほどのMaaSバブルが起きていたらしい。

そして、2019,20年になるとバブルが弾けて、盛り上がっていたみんなは現実的な事業に戻ったらしい。

この概念を2024年に初めて触れた僕にとっては複雑な気持ちだった。

世の中の先端から僕が大体10年遅れている感覚だった。

僕の夢はこのMaaSの中の一部なのだということもこの時初めて知った。

ということでまずは6年前にMaaSについて深く議論されていた2冊の本を何度も読みまくった。

2冊の本

MaaSについて学ぶためにこの2冊を読んだ。

まず最初は「モビリティ革命MaaS」を読んだ。

フィンランドのヘルシンキで始まったモビリティサービスの議論から始まって、マイカーがもたらす悪影響、モビリティのサブスク化による新たな世界まで幅広く描かれていた。

次に読んだのが「Beyond MaaS」。

前作の応用編の立ち位置の書籍で著者陣は同じだった。

ここでは基本的なMaaSの概念には触れずに、すでに分かっていることを前提に縦方向(Deep MaaS)、横方向(Beyond MaaS)に議論を深めていく、という構成になっていた。

縦方向の議論では自動車の電動・自動化、最適経路探索機能やユーザマッチング機能などMaaSを実現するにあたっての必要な深い技術について考察を述べられていた。

横方向の議論では広告やエネルギー、ゲームなどの領域との掛け合わせについて述べられていた。可能性は無限大といった感じだった。

この2冊に書かれていたことはこれまで自分の目線で夢見た世界の数十倍も大きかった。

今どうなっているのかを第一線に聞いてみたい

だが、これは最新ではない。

今から4年前の議論だ。そして何よりその間にはあのコロナの時期が挟まれている。

コロナを経てMaaSの議論がどうなっていったのか。最先端はどうなっているのか。

ものすごく知りたい気持ちが強まった。

だから、第一線で進めている人たちに直接お話を聞くことにした。

これまで使ったことなかったfacebookでメールを送った。

先ほど説明した2冊の書籍の著者である日高さんと井上さん。

日本の自動運転技術を牽引するベンチャー、株式会社ティアフォー。

高齢者の介護の観点からMaaSに事業を展開する北嶋さん。

車両の拠点間移動情報の統計や画像と位置情報を連動させたサービスを提供するイーグリッド・小村さん。

タクシー配車アプリに必要な空車情報のプラットフォームを提供する電脳交通・近藤さん。

レンタカーの角度からMaaSに切り込むPathfinder・小野崎さん。

ホンダ技研工業で自動運転開発を進めている土井さん。

2022までタクシーアプリS.RIDEの代表を務め、ソニーでEV参入を推し進めている西浦さん。

日本版MaaSの第一線で全力疾走している9人の方と直接お話しできる機会をいただいたので、僕が今知りたい内容を全力でぶつけてみた。

実際に会ってお話を聞いてみた

株式会社ティアフォー

ティアフォーは、「自動運転の民主化」をビジョンとし、世界初のオープンソースの自動運転ソフトウェア「Autoware」の開発を主導するディープテック企業として、自動運転システムの社会実装を推進しています。「Autoware」を活用したソフトウェアプラットフォームを自社製品として提供し、これらの製品を基盤に市場の需要に対応したソリューションを展開しています。世界各地のパートナーと協力して、Autowareが生み出すエコシステムを通じて、個人から組織まで、全てのステークホルダーと共に自動運転システムの可能性を拡大し、より良い社会の実現を目指しています。

株式会社ティアフォーが開催しているエンジニアイベントに参加した。

ティアフォーが作っている二つのシステムpilot.autoとweb.autoのうち今回はweb.autoの開発に携わっているエンジニアさんと直接お話しすることができた。

この講演の内容は以下のアーカイブで見れるので詳細は省略する。

ここではエンジニアとの交流会で質問したことや興味深かったことのみ掲載する。

ーー現在の自動運転のフェーズについて教えてください

現在ティアフォーはレベル4自動運転の認可を取得したところです。

レベル4というのは運転者を必要としない自動運転のレベルです。

逆に運転手が自動運転を補佐するために座っていないといけないのがレベル2です。

そして指定された地域でレベル4の実証実験を行なっています。

ーー自動運転のために必要な事前準備はどんなものがあるのですか?

まず地図が必要です。

地図といってもカーナビのような二次元マップではなく点群データの高精度3Dマップです。

そのマップを主に参考にして自動運転するので必要不可欠と言えます。

そして、私たちデータ/MLチームはこの点群データの作成・管理を主にしています。

車両から送られてくる走行データを収集して可視化します。

そしてそれらのデータを解析しやすいようにラベル付けをしたり、機械学習のためのデータセットにしたりしています。

ーーどのような課題があるのですか?

自動運転の多様かつ膨大なデータを効率的に探索・管理するのが非常に難しいです。そこが課題です。

データといってもテキストデータや画像データ、動画や点群データまで多岐にわたります。

これらのデータが全て有用ではないので機械に学習させる際に有用なデータのみを選択して食わせる必要があります。

例えば、ただ40キロで道を走っているというデータよりかは、隣の車が割り込んできて危険だったというデータは自動運転の精度の改善をするにあたって貴重です。

どのデータがどのシチュエーションなのかを対応させるのがものすごく大変です。

ーー人間がアノテーションしているのですか?

はい。アノテーションは今のところ人間がやっています。

ゆくゆくはこれも自動化していく予定ですが。

流石に社内ではやらずに外部委託でクラウドソースしています。

画像を見て、自転車がいると、自転車とラベル付けし、歩行者がいると歩行者とラベル付けする。

やっぱりこの領域は泥臭い作業が必要なんです。

ーーこのマップの保守運用のことを考えるとゾッとしますね。

はい。正直考えたくないですね(笑)

地図というのは静的なものと見られがちですが、常に変わるという点から動的なものだと思っています。新しく信号がついたり、自転車の道ができたり。

マップは常に最新にしておかなければいけないのでそのための人手も必要です。

これが全国にスケールしていくとなるとこのマップの保守・運用はどうなっていくのか、と思います。

自動運転には地図レスと地図ありきで走る切り口がありますが、地図レスは今のところ上手くいってない印象です。

地図ありの方が精度の高い運転ができますが運用のコストがすごい。

難しい部分です。

ーーティアフォーはMaaSの中の一つのプレイヤーという認識で合っていますか?

いえ、MaaSという観点ではあまり見ていないと思います。

我々の目標はあくまで自動運転の社会実装なので、自動運転と何かの掛け合わせビジネスなどの方面は考えていないですね。

ーー今後の展望を教えてください

自動運転サービスというものが社会実装されて身近のところで当たり前に使えるというのがゴールです。

そのためには社会受容性という観点が大事になってきます。

地域住民がちゃんと自動運転を理解して安心できるものだと納得しないと、ただ導入するだけでは上手くいきません。

実際現状、横を自動運転車両が走っていたら怖いと思うのが正直なとこでしょう。

社会受容性を高めるためにもメディア露出を増やしたりイベントや講演会を続けていく必要があると思っています。

井上 佳三さん(株式会社amane・自動車新聞社 代表取締役)

(まとめ中)

日高 洋祐さん(MaaS Tech Japan Inc 代表取締役)

2005年、鉄道会社に入社。ICTを活用したスマートフォンアプリの開発や公共交通連携プロジェクト、モビリティ戦略策定などの業務に従事。14年、東京大学学際情報学府博士課程において、日本版MaaSの社会実装に向けて国内外の調査や実証実験の実施により、MaaSの社会実装に資する提言をまとめる。現在は、MaaS Tech Japanを立ち上げ、MaaSプラットフォーム事業などを行う。国内外のMaaSプレーヤーと積極的に交流し、日本国内での価値あるMaaSの実現を目指す。共著に『MaaS モビリティ革命の先にある全産業のゲームチェンジ』(日経BP社)がある。

ーーMaaS Tech Japanが取り組んでいることを教えてください。

モビリティを統合する・連動させるというところをしています。

連携といっても縦の連携と横の連携があると思っていて、縦の連携は別モビリティの連携です。例えばバスと交通機関を連携させてより乗り継ぎがシームレスなものになったり、バスの乗客人数が定員オーバーしているのであればタクシーを増員して配置させるなどです。

横の連携は同じモビリティの別業者の連携です。

さまざまなタクシーがありますが、全ての会社が1箇所に集まってしまうのではなく連携してどの地域にもムラなく最適に配置するなどです。

連携して最適化するMaaSとそれを周辺産業と結びつけるMaaSを進めています。

三つのフェーズがあります。

一つ目は基本的な静的なデータの連携です。一つの鉄道データを分析するのではなく地域の鉄道・バスのデータを分析して繋げます。

二つ目はサービス連携。三つ目は異業種連携です。

ーー静的なデータの連携ができるとどう変わるのですか?

ダイヤでいうと、鉄道だけではなくてバスやタクシーなどの人流データが分かるとより最適なダイヤを組めると言われています。

他にもモビリティのハブをどこに作るか、スマートシティのためにどこにデマンドバスを走らせればいいのか、俯瞰的な視点で見れるのでやれる幅が広がります。

そして分析の面でも、ダイヤをこう変えたら人の移動がこう変わりました、という変化が分かるので交通の最適化が加速します。

ーー二つ目のサービス連携について教えてください

例えば、鉄道の運行管理システムと航空の運行管理システムなどの連携です。

繋ぎ合わせると言っても全てを合体させるのではなく必要なところを最低限つながるというイメージです。

ある人のIDを共有するだけでもかなり変わります。

例えばその人が乗っている空港行きの列車が遅れている場合に、航空システムではその人が乗れないことが把握できるので一つ後の飛行機に移動させるであったり、くる時間が分かっているので待機するであったりです。

ID共有だけでもシームレスな移動体験を実現できるのです。

ーーモビリティの統合・連携に伴っての協調すべき部分と競合すべき部分についてはどう考えてますか?

おっしゃる通り競合すべき部分にはかなり慎重に考えなければいけないと考えています。

縦の統合でも横の統合でもある事業者間でコンフリクトが起きてしまった場合は、競合であるよりも協調の方がどちらにとってもメリットがあることを示さないといけないですし、そのようなフレームワークにしないといけないです。

あと現場でちゃんと運行できていたのに、連携や統合をして壊すというようなことがあってはならないと思っています。

やるべき部分と切り込まない方がいいところを見極めることが大事です。

今の所はどう考えてもやったほうがいいところが明確にたくさんあるのでまずはそこから手をつけているという段階です。

ーー切り込まない方がいいところというのはどういうところがあるのですか?

例えばやったときに事業者の都合でサービスが低下するようなところですかね。

3,4社いたときは1時間に4本来ていたものが経営統合したことによって1時間に2本だけになる、というケースがたまにあります。まあ総合的にみての判断の時もあるかも知れませんが、あまりにも地域住民にとって改悪になってしまうような場合は慎重に判断すべき部分です。

逆に独占してしまったからこそ起きるサービス低下もあります。

競合は見方を変えれば良いことでもあり、各事業者が切磋琢磨して低価格でサービスを提供するのでユーザにとっては便利になっていきます。それが過度な統合によって独占されてしまうと破格な値段設定になったりと問題が起きることもありますね。

ーー公共交通のダイヤはどのように決められているのですか?

元々鉄道会社で働いていたので鉄道を例にお話しさせていただきます。

鉄道は単に利用人数が多いというだけで列車を走らせたりはしません。

走らせる際に重要になるのが「使命(役割)」というものです。

これは列車が走る役割を意味します。

例えば、早朝に市街地からオフィス街に走る列車には「家からオフィスに人を運ぶ」という使命があります。逆に夜にはオフィスから家に人を運ぶという使命になります。

さらに言えば回送列車には「戻ってくる」という使命があります。

これらの使命をまず考えた上で交通を引いていくという順番になります。

なので単に人数が多いところを主に拾っていくという単純なアルゴリズムでも、なく逆に人が少ないから交通を切るというようなものでもないということです。

ーー私の出身地河内長野では夕方になるとバスの本数が多くなるところがあるのですが、それは買い物に行くという人をスーパーに送るという使命が関係しているのでしょうか?

はい。そういうことが考えられている場合ももちろんあります。

あるのですが、単に民間の会社の都合という場合もあります。

民間がやっているコミュニティバスは朝と夜は人が多いところを走りたいというインセンティブがあります。朝と夜以外は比較的空きが出やすいので、昼、夕方は地方で活用するというようなことをしているところがあります。

そういう背景から夕方になるとバスの本数が増えるということにつながるのかなと思います。

ーー交通の最適化といってもただ人数というパラメータだけを見るだけじゃないので意外と複雑なことなんですね。

そうですね。

利用人数の最適化だけでなくその地域に合った列車の使命を考慮しなければいけないので巷でよく言われているような単純な最適化ではないですね。

ーー地方MaaSについての進展はどうだったのでしょうか?

地方のMaaSでいうと、その中で行政サービスをどう定義するのかが重要になりました。

何を切り離して何を残すのかを決めなければいけないということです。

例えば広い田舎だとどうしても都市部のように交通を網羅させることはできない。そのような場合はこの地点まで自力で来てくれたらそこからは自治体の交通でなんとか移動させる、であったり1時間に数本のコミュニティバスを走らせるので、その時間に合わせて予定を立ててくれ、であったりです。

その行政の政策によって地域間格差が広がっているという事実もあります。

北海道の上士幌町は行政としてリーダーシップのとれたモビリティ政策が行えているので実際に人口が増加してきたというデータがあります。

あと群馬県は特に県単位でMaaSプロジェクトを進めていています。GunMaaSです。

GunMaaSは、持続可能な地域交通の実現に向け、デジタル技術の活用により、地域交通をシームレスにつな ぐ地域独自のMaaSです。前橋市エリアからスタートし、現在、群馬県全域への拡大に向けて進められてます。

ーー最後に2024年、MaaSの現在とこれからについてお聞きしたいです。

MaaSという概念は社会に浸透したと思っています。

フィンランドから出発したMaaSが日本に上陸した当初はMaaSバブルと言われるまで白熱しましたが、今は一旦落ち着いてあまり言われることがなくなりましたね。

MaaSというワードをあまり聞かなくなったのは浸透したということでしょう。AIとかクラウドとかDXとかも同じような感じですね。

フィンランドの言っていたMaaSはよく分からなかったが、自分たち日本にとってのMaaSは分かったという段階だと思います。

つまり、ヘルシンキで唱えられたmaasはモビリティのパッケージ化・サブスク化でしたが、日本ではどちらかというと地方の限られたリソースを最大限使いながら維持していくようなMaaSという見解になりました。要はモビリティの最適化です。

フェーズとしては2020年と比較すると次のレベルにあると考えています。

最初のフェーズとしてはMaaSという概念を日本に浸透させる、でした。

現在は「より日本に沿った、地域の輪郭を反映したMaaSを現実的なプロジェクトとして進めていく」というフェーズに入っています。

ただフィンランドの概念に近いようなMaasアプリを作ってきただけの会社は潰れてますし、これからも統廃合で分かれていくと思います。

使ってもらう人に本質的な価値を届けるプラットフォームが生き残るのだと考えています。

北嶋 史誉さん(ソーシャルムーバー株式会社 代表取締役)

(まとめ中)

小村 淳浩さん(株式会社イーグリッド 代表取締役)

(まとめ中)

近藤 洋祐さん(電脳交通 代表取締役)

電脳交通はシステム開発の傍ら、全国のタクシー会社に代わって配車サービスを受託している。新システムでは、乗客の希望に応じてタクシーとライドシェアを振り分けたり、スマホアプリを使って運転手に配車の指示を出したりする。タクシーとライドシェアの配車履歴をデータベース化し、事業者の経営管理にも役立ててもらう。

同社の配車システムは全国の47都道府県で導入・活用されている。

ーー電脳交通の戦略

MaaSプラットフォームを作る際に必要になるのがtoCであるユーザと空車情報の二つです。

クーポンなどをばら撒いてユーザを集める方向とタクシーの空車情報を集める方向の二つの選択肢がある中で電脳交通はタクシーの空車情報を全国で最も所有するプラットフォームを作ろうと決意しました。

まずは空車情報プラットフォームの作成に一点集中することで優位性を図りました。

その後で集客をする側のサービスと連携していくという流れです。

ーー先日タクシーGOとの連携がニュースで出ていましたが、それも集客プラットフォーマーとの連携の一環ですか?

はい。その通りです。

その他のS.RIDEなどとも連携しています。

海外で膨大なシェアをもつUberなどとも連携の話があります。

前に一度uberが日本に上陸しようとしましたが失敗しました。

それはこの泥臭い作業である空車情報プラットフォームを作成するのが予想以上に難しかったからでしょう。あと法律が厳しかったのもあると思いますが。

話がそれますが、アメリカでは交通の法規制が厳密ではなかったのでUberがプラットフォーマーになれたとも言えます。

違法と分かりながらもUberはゴリゴリ事業を進めました。そして国民に便利と分からせることができると民意が動きます。民意が動くと法改正が進みUberがやっていたことが合法になるんですね。

なんともアメリカっぽい話です。

なので空車情報をすでにたくさん持っている電脳交通との連携を提案してきたのです。その方が日本で推し進めるには合理的だったからでしょう。

それだけ空車情報を持っているというのは優位性なのだと思います。

ーー空車情報を集めるのは難しいことなのですか?

かなりの寝技が必要でした。先方のタクシー事業者に何度も通い詰めて、接待もして。

空中戦では何も動きません。

大事なのは「みんな頭で分かっていても心で動かないと一歩目を踏み出さない」ということです。

アーリーアダプターと呼ばれる「頭で理解するとすぐに動く人」も一定数います。その人たちには空中戦で理屈を説明すれば納得してもらえます。

ですが、そうでなく動きにくい人は熱量が必要になってきます。

地方の交通を支えてきたタクシー事業者なんかは後者が多いです。

なので地道で泥臭く胆力のいる作業なんですね。

フィンランドのヘルシンキ発のMaaSアプリWhimが上手くいかなかった理由もここにあると思っています。

確かあそこはCEOが専門家気質でメリットがあれば各方面から参入してくるだろうという想定でした。

実際はそうではなく昭和の営業のような熱量が必要だったんです。

なので空中戦でうまくいかず廃業した。

ーー近藤さんがタクシー会社の社長をしていたという過去もアドバンテージとして働くのですか?

はい。これはかなり大きいことだと思っています。

実際にタクシー事業者として現場で汗を流しているという経験はとても大事なことです。

東京の涼しいオフィスで机の上で構想を練っているよりかは信頼をもらえます。

さらに普通は外部が知らないようなタクシー事業者の事情なども踏まえて考えれるので夢物語ではなくちゃんと現実路線の方針になります。

ここがVCからも信頼される要素です。

ーーMaaSアプリについてはどう思いますか?

2015年あたりから流行り出しましたけど、僕は最初から儲からないだろうなと思っていました。

なのでそこには舵を切らずに違う方向に張っていました。

そもそもこの領域において1番儲かるべきは「交通事業者」です。

実際にお客さんを乗せて運びながら交通事故などのリスクも背負っているからです。

また、国の方針としても国民のライフラインである公共交通事業者を守っていくだろうなと思っていました。

それから数年経った今、やはりプラットフォーマー優位な世の中にはなっていないと思います。

これに関してもタクシー事業をしていた自分だから解像度高く想定できたことだと考えています。

ーー配車プラットフォームは儲からないのですか?

はい。儲からないと思ってます。

配車プラットフォームを運営している会社の売り上げなどをみて儲かっているように見えるのですがあれはGMVも計上したりしているので実際の利益はもっと少ないです。

何より交通事業者への委託コストがとてつもなく大きいので取れる利益は手数料くらいです。

前まではみんな数字のからくりで遊んでいたのですが今はもう厳しい状態ですね。VCもこの領域は儲からないと考え始めています。

ーー本物でなければいけない

起業した当初から「力で勝負したい」という思いが強かったです。

これまで電脳交通がメディアにあまり露出せずサブマリン的に成長してきたのにはそれもあります。

今の時代大袈裟に言っているとメディアが取り上げてくれて何もしていなくても市場価値が上がります。誤魔化すのが簡単な時代とも言えるのです。MaaSバブルのときにキラキラ系でメディアを賑わしたベンチャーもほとんど潰れていきました。

どの時代も社会を支えているのは少数の実力ある会社です。

電脳交通が今も生き残れているのは着実に力をつけることに注力した結果だと思っています。

また交通事業者を巻き込んで大きく社会を変えるには、電脳交通の見え方も大事になってきます。

電脳交通がやたらと徳島市を押し出すのもそういう一面があります。

あまり六本木などでキラキラと会社を構えていたら交通事業者からの受けが悪いんですね。まあ難しい世界ですが。

地道に汗水垂らしながら交通領域を変えようとしている。この方がやはり受けはいいです。

こういうのもあってメディアでキラキラするのと事業が成功するのとは結びつかなかったんです。

個人の承認欲求でメディアに露出するのは自由ですが、僕の場合は電脳交通という組織で勝ちたかった。

それが大きいです。

ーー助言

老婆心ながらアドバイスさせていただくと、20代はがむしゃらにやった方が良いと思います。

労働のコスパや残業などを考えることをあると思いますが20代を本気で過ごした人は目が違います。

30代はなんとか誤魔化せるのですが40代になってくるともう誤魔化せないです。外形的な情報に惑わされない本当の実力の世界での勝負になってきます。

その時の実力は20代でどのくらい汗をかいたのかで決まります。

なので、若くて胆力があるうちにリターンを求めすぎずに全てやった方が良いと思います。

藤田晋さんも言っていたことではありますが、「しぶといやつが最後に勝つ」というのは本当にその通りだと思います。

MaaSとは話がずれてしまいましたが、頑張ってください。

我々もどんどん大きくなっていきますのでよろしくお願いします。

小野崎 悠介さん(Pathfinder株式会社 代表取締役)

MaaS社会の実現に不可欠な最適配置アルゴリズムを開発・運用するスタートアップで、片道専用レンタカー「カタレン」を提供する、Pathfinder株式会社。

「カタレン」を運営するPathfinderは、「カタレン」を事業基盤とし、車両の配置/回遊データを収集し、「最適配置アルゴリズム」の開発・運用を進めています。

ーー片道レンタカー事業のおもしろさはなんですか?

現在レンタカーを借りる人のうち片道乗り捨てプランを選択する人は10%ほどと言われています。

なぜそれほど少ないかというと片道乗り捨てをすると価格が4倍になるからです。

ではなぜ価格が4倍になるのか。

それは道路運送車両法により、レンタカー会社は一定期間内に車両を貸し出し店舗へ戻すことが定められているからです。

そのためコストをかけて車両を回送しており、総額は業界で年間50億円に上ると言われています。

これはかなりの無駄といえます。

そこでその回送車両も片道乗り捨てで利用できるようにすればコストをかけずに店舗に戻すことができる。

利用者側もこれまでより格安で片道乗り捨てできるので便利になります。

往復レンタルも言わば片道乗り捨て×2をしているだけなので全て片道にすれば今までよりも価格よりもさらに低く提供できるようになるでしょう。

店舗に戻してほしい車両とその方面に片道乗り捨てしたい利用者のマッチングプラットフォームが我々が運営する「カタレン」です。

ーー欲しいのは移動データ

「カタレン」は車両とレンタカー利用者のマッチングプラットフォームに他なりません。

我々が欲しいのはそこから得られる人の移動データです。

どこからどの移動をするときにどの店に寄ってどのようなことをするのかなどどの方面からも欲しいデータが得られます。

そのデータを得るためにレンタカー事業から切り込んだだけですね。

ーーメタ視点でのAI活用

実は今全国的に普及しているタクシーGOやUberなどの配車アルゴリズムはものすごく単純にできています。

空車状態のタクシーから最も近い乗客を拾っていくのです。

そのアルゴリズムでタクシーの量で充実させた結果、乗客は5分そこらで乗車できるのです。

これはミクロな視点での最適アルゴリズムです。

僕はマクロな視点での最適化が必要だと考えています。

局所最適だけではなく全体最適を考えるメタAIの視点が今後必要になってくると思います。

これができると一市町村だけではなくて市や県を跨いだ車両の最適かも可能になります。

全国の空き車両を最大限活用するには必要不可欠な視点だと思います。

それを拵えていくための準備としてまずは「カタレン」でサービスを継続しデータを取得していかなければいけないのです。

ーー今後の展望

今後、まずはユーザーや提携事業者を増やし、日本でレンタカーの片道利用を一般化。中期では、地図アプリや旅行サイトなど、大手プラットフォーマーのサービスに「カタレン」を組み込んでもらうことで利用を拡大していきます。

レンタカーは、MaaSの実現に向けて欠けているピースの一つです。

我々がDX化し、片道ずつ使いやすくバラ売りしてMaaSに組み込むことで、人々がより便利にストレスなく移動できる世の中を作っていきたいですね。

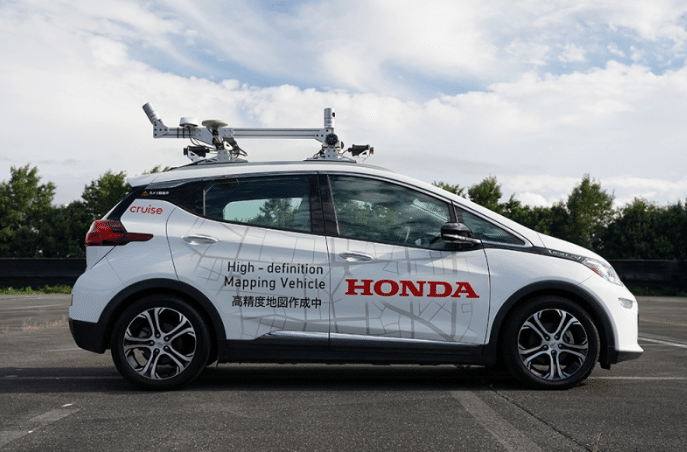

土井 侑翼さん(Honda 本田技研工業)

世界初の自動運転レベル3搭載量販車の販売など波に乗るホンダ。

自動運転分野では目立たず静観している印象が強かったホンダが、ついに本領を発揮し始めたと言われています。

米GM、Cruiseとの協業により、自動運転タクシーを日本で展開する計画も発表し、話題となっています。

自動車の販売・生産台数ではトヨタに負けるホンダですが、自動運転技術や自動運転タクシーなどのモビリティサービス分野では、トヨタを打ち負かす狙いがあり実際に現状ホンダは自動運転レベル4が目前ということで現実的になってきています。

2024年現在の最新情報や今後の展望をホンダの自動運転タクシープロジェクト事業企画・サービスオペレーション・社会受容性を担当されている土井さんに伺いました。

ーー自動運転タクシー事業の経緯について教えてください

2026年に商業化を目指して3社(ホンダ・GM・cruise)の合弁会社を設立しました。

大きさとしてはアメリカ人が6人乗れるくらいでかなり広々としています。

運転席がないので完全なプライベート空間となってます。

ざっくりいうと、センサー技術のところはcruiseが、電動のモータとか車体はGMが、外装のデザインをホンダが担当することとなっています。

2026年初頭に東京都心部で開始予定です。

まずは臨海部エリアから港区、中央区に順次拡大スタートし、順次拡大していくという計画です。

500台規模での運用を見込んでいます。

2030年にはサービスとして自立できるようなイメージですね。

ーーどのようなステップで進めているのですか?

主にこの3つのステップで進めています。

地図作成車両

cruise AV

cruise origin

まず一つ目のステップとして地図作成車両を走らせなければいけません。

これは有人での手動運転です。

このステップによって点群データの高精度3Dマップが完成します。

二つめのステップはcruise AVです。

これは日本人が運転したものを機械に学習させるためのステップです。

「日本人の運転を機械に染み込ませる」という表現が近いですね。

今はアメリカ人の運転のデータセットしかないので日本人の運転ができない状態です。

運転というのは地域によって癖が違います。よく茨城ダッシュとか名古屋走りとか言いますよね。

日本国内でもそのようなローカル交通ルールが出来上がるのですから、国を跨げばもっとその差は大きくなります。

アメリカは左折の時(日本でいう右折時)、かなりコーナーを攻めるような特徴があります。あと警察の取り締まりの強度も異なるので一時停止をしなくても大丈夫だったり。

アメリカの運転を日本でやってしまうと当然違法だらけの運転になってしまいます。

なので日本人の運転を実際に有人で行なってその時のハンドル操作を覚えさせるのです。

現在はハンドル操作を覚えさせてその運転を栃木の田舎道で試験運転を行っているというフェーズです。

運転席に人が乗っている状態ですがハンドルは握らず自動運転できています。

そして最後がcruise originです。

最終形で、保安員乗車による走行検証です。

無人による無償/有償運行も構想にありますが、いきなりこれはリスクがあるのでまだ行なっていません。

ーー高精度3Dマップの保守運用はかなりのコストがかかると思うのですがその問題はどうなるのでしょうか?

おっしゃる通り信号や標識が一つ設置されるだけで既存のデータとのずれが生じてしまうので常にアップデートして行く必要があり、大変です。

これに関しては地図と実際の風景を比べて差異を検出してオペレーションに通知するような仕組みにしているので、差異があったところは後で有人のマップ作成車両を運転しに行き最新にします。

ズレがあるかどうかを人力で行う必要がないのでそこはコストはなく、あくまで地図の最新化のところで人手が必要なだけですね。

これに関しては他の手段のコストと比較するのが面白いです。

例えば磁気テープを道路に埋め込んで、その道路だけ自動運転可能にするとか。

信号機や標識に機器を設置して道路インフラから監視するとか。

これらのような特殊な道路インフラはコスト面でスケールしづらいです。

その点マップはコストが低いんですね。

ーーマップが最新でないと、誤った運転をしてしまう可能性があるのではないでしょうか?

それはありません。

そもそもマップの情報だけを頼りに運転をしているわけではありません。それ以外でもLiDARや車両カメラ、センサーでも周りを監視しています。

それらの情報をもとに、もしマップに信号がなかったとしても目の前に信号が現れれば色を判断して止まります。

複数の情報を総合的に参考にしながら自動運転して行くという仕組みです。

ーー高速道路での運行は考えているのでしょうか?

現状考えていないです。

というのも高速道路は相対速度が速いので難しいんですね。

操作自体簡単だから高速道路のほうがすぐにできるだろうと言われていたのですが、実際は技術的な問題が多かったです。

例えば速度が速いゆえにAIの判断が間に合わないとかですね。

なので速度の遅い市街地の方が実装しやすいんです。

ーー走っていると判断が難しいものもあると思うのですがこれはどう処理するのですか?

判断が難しいものはかなりあります。

工事中の時の係員の指示が何を示しているか分からない、とか道路に落ちているのがゴミなのか人間なのか判断できない、とかです。

その時はAIがオペレータに質問を飛ばします。

オペレータは「これはそのまま進んでいいよ」とか「これはゴミだから避けてそのまま通過して」みたいに指示するイメージです。

そして、その答えを学習してさらに精度を向上させていきます。

自分が分からないことを埋めていく対話型AIに近いです。

ーー自動運転タクシー事業とありますが、タクシー業界との関係性はどうなるのでしょうか?

基本的にタクシー業界とは協業を目指しています。

タクシー業界は国民のライフラインということもあり国に守られている産業です。それに伴って勝手に自動運転を立ち上げるのは社会的にも法的にも難しいことなのです。

2024年の4月からライドシェアが始まりますが、あれはタクシー業界に敵対するものではなくあくまでタクシーの労働力不足を補うための突貫工事的な政策です。

方針としては、いかにタクシー業界の人員不足を助けながら協業していくかが鍵になります。

ーー具体的にどのような協業を目指していくのですか?

人を目的地まで運んでその対価としてお金をもらうという非常にシンプルなビジネスモデルです。

日々変動型のビジネスであり、コストは運転手の人件費とガソリンです。

何が言いたいのかというと、タクシーは実は人を乗せなくてもそんなに痛くないビジネスなのです。

100台車両を持っていて、50人しか運転手しかいないと50台駐車場に眠ることになりますが、稼働していない車両には当然運転手は乗らないので人件費がかからないのです。

これは公共の電車やバスと違って面白い点です。

質問に対しての回答ですが、運転手が乗っていないモビリティの部分を自動化して利益を生み出すようにしませんか?という提案をして協業していきます。

あくまで人手不足の部分を自動運転にして利益を出すということです。

協業の際に難しい点としては、自動運転が今までにない概念なのでタクシー業界のポジションについて再考しなければいけない点です。

自動運転車両が得たお金はどこに配分されるのか、そもそも誰が自動運転車両を保有するのか等、ビジネスモデルの再構築が必要です。

ーー自動運転サービスの提供はなぜ東京からなのですか?

これ記者からもとてもよくされる質問なんです。

なぜもっと交通が少ない地方からやらないのか?東京の交通は十分あるだろう?と。

これに関しては表向きの理由と内向きの理由があります。

まず表向きの理由としては、自動運転の精度を向上させるには複雑で難しい道で学習させるのが1番だからです。

東京は世界的に見ても複雑で難しく、さらに警察も厳しい交通道路とされています。

この東京でサービス化できれば世界中のどの地域でもサービス化できるからまずは東京から進めていくのだ、という理由ですね。

次に内向きの理由としては、一言でいうと「地方交通は儲からないから」です。

人通りが少ない地方ではビジネスとして持続させることが難しいのです。

地域単独でビジネスとして生きるのは不可能なので、行政・自治体から補助金が出ているのですが、その血が途絶えたら死ぬ運命にあると言えるのです。

だからこそ、儲からない地方から始めるのではなく、人通りが多い東京から始めてビジネスとして独り立ちできるようにする。

そうやって持続可能な軸足ができればどんどん地方にサービスを伸ばしていくことができます。

JR東海が良い例だと思います。あれは東海道新幹線が莫大な収益を上げているからゆえ地域の交通を支えることができています。

一般的に地方交通を支える構造としては、都市部で稼いだもののリターンを地域に戻していくとなっています。

ーー地方交付税の構造に近いのかな思ったのですが。

確かに近いと言えば近いですね。

話が若干ずれますが、地方交付税にも問題があります。

口を開けて餌を待つ問題です。

仕組み上、自治体のお財布状況を見て国が地方交付金交付税を配分します。

自治体は稼げば来年の交付税が減らされるということから、稼ぐことにインセンティブは働かないのです。

ここからも地方自治体での交通の取り組みがあまり上手くいかない理由があるとされています。

民間だとどのようなリターンがあるのかを普通考えます。そうでないと潰れるので。

ですが公務員の場合は住民福祉を考えるので、お金を使ったというのが大事にされます。

なので国からの補助金ありきでのビジネス計画書が出来上がってしまったり、明らかに採算の取れていないものが生み出されたりしているのが現状です。

これでは補助金が途絶えた瞬間に同時に途絶えてしまうプロジェクトです。

ちなみにホンダも創設者本田宗一郎の「自らで立てるようなビジネスじゃないとダメだ」という教えから補助金をもらわないという方針です。

ーー地域交通ビジネスをするならどのようなことが大事になってくると思いますか?

本当に汗かいて交通を支えている人が何をしているか、どんな人がいるのかを現場で見ることが大切だと思います。

東京の専門家が考えるような空中戦では上手くいかないと思いますね。

そして、交通事業者の社風は古いところが多いので何度もめげずに通い詰めたり一緒に接待に行ったりなどの胆力も必要でしょう。

とにかく現場を生で見た方が良いと思います。

また、イシューの大きさは事業のために大事なことだけれど、そこにお金が存在しないと事業は立たないということを分かってないといけません。

住民の需要は大きく、具体的だが、お金を生み出しづらいので持続的にビジネスとして続けることができない。こういう現状があります。

ここら辺の話については名大の加藤先生が書かれた「地域交通の再構築」という本がおすすめですよ。一度読んでみれば良いと思います。

ーーなぜ数あるモビリティ企業からホンダを選んだのですか?

世界的に見ても有数のグローバル日系大企業にしかできないことがあると思っているからです。

今回のGMとcruiseとの提携もグローバルに進出している世界に通づる日本の大企業ホンダだからこそできることだと思います。

研究費だけでも500億用意されるので桁が違う世界です。

枠組みを作るのは大企業

自動運転やMaaS事業などの大きな枠組みを作るのは大企業にしかできないと思っています。

その枠組みの中の一つの役割を担うのがスタートアップです。

ホンダの持っている力を使って自動運転の枠組みを作りたいと考えてホンダに来ましたね。

社会を本気で変えるには

地域交通の変革はスタートアップだけではできないと思います。

社会を本気で変えたいならば大きな力が必要です。

大企業という大きな船に乗って大きな力を利用するほかないと考えています。独立すると、看板や力はなくなりそこらのスタートアップになってしまうのでどうしても大きな変革はもたらすことはできないです。

なので老婆心ながらアドバイスさせていただくとサイバーエージェントにいるうちはサイバーが持っている力や看板を存分に使いながら社会にインパクトあることをすれば良いと思います。

ーーこれからのモビリティをどう見ていますか?

モビリティの競合はスマホだと考えています。

すでにグローバルスタンダードでは車内をエンタメ空間と定義しています。スマホ代わりのデバイスでしかないので、この上でどのようなコンテンツを載せるかが大事になるのかなと思います。

ホンダはコンテンツ自体には強くないのでそれは苦手なところです。

東京で事業を進める理由の一つに、移動体にコンテンツがのりバリューが出しやすくなるというのがあります。

なのでそれはコンテンツに強い会社さんに任せる領域でしょう。

ーー最後に今後の展望を教えてください。

技術は揃っているのであとはボタンを押すだけというところです。

各社が本腰入れてお金を出してプロジェクトを推進すれば一気に加速すると思っています。

2030年には社会に浸透しているように頑張っていきます。

ありがとうございました。

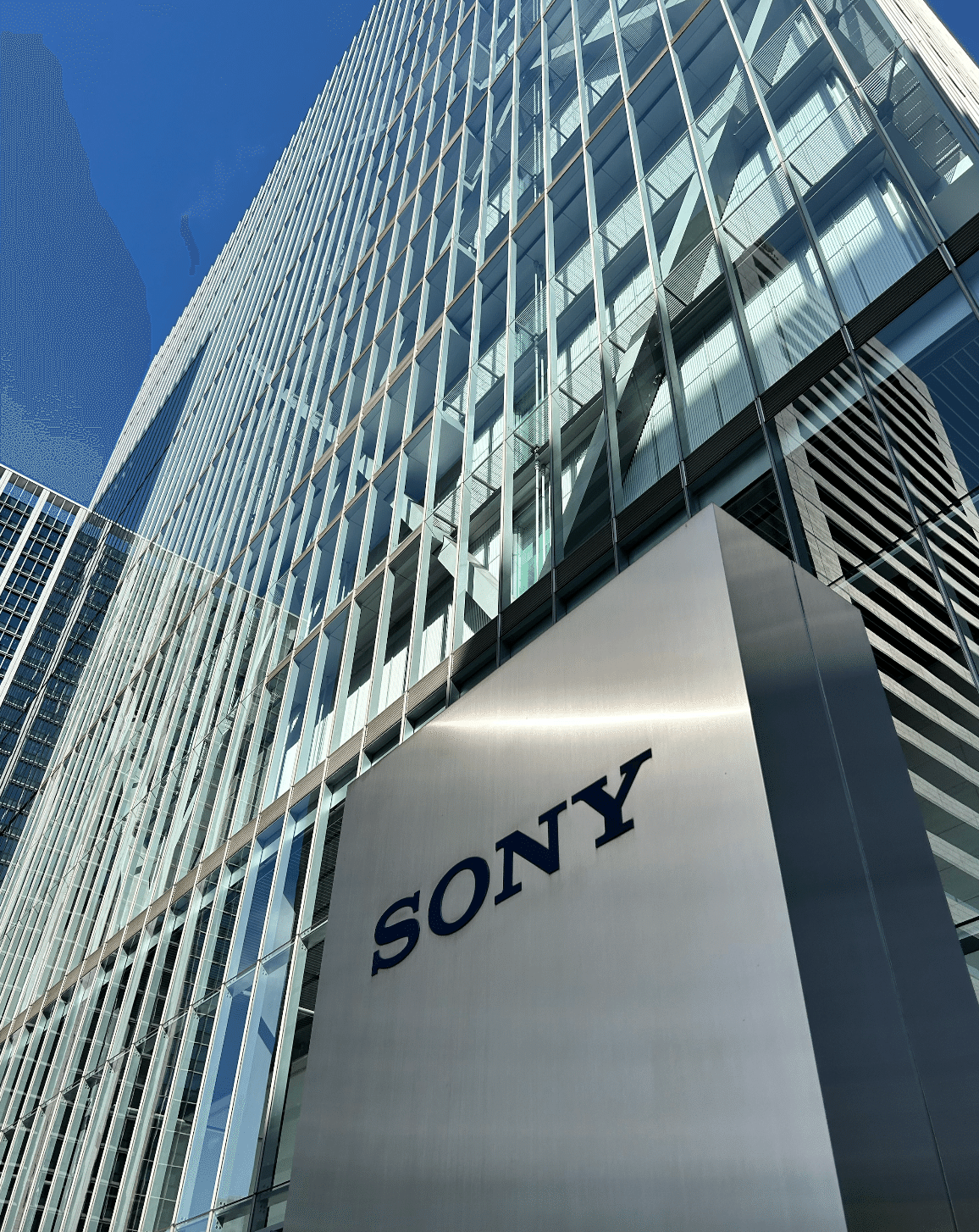

西浦 賢治さん(S.RIDE元代表取締役 ソニーグループ株式会社 部門長)

本田技研工業との合弁会社ソニー・ホンダモビリティが新ブランド「AFEELA(アフィーラ)」を発表しましたが、AFEELAにはソニーが開発するモビリティ向けサービスプラットフォームが利用される予定です。

タクシー会社との合弁会社S.RIDE(https://www.sride.jp/jp/)の元代表取締役であり、現在ソニーモビリティ事業部長を務められている西浦さんに話を聞きました。

主に「S.RIDE立ち上げと戦略」、「現在ソニーモビリティで行っていること」の2つの軸でご質問させていただきました。

ソニーは自らをエンターテインメント企業と位置付ける

ーータクシーアプリS.RIDE立ち上げの経緯について教えてください。

最初は、タクシー会社が配車アプリを作りたいが開発にノウハウがないのでソニーにサポートして欲しいという相談から始まりました。

当時ソニーはタクシー配車の会社を作るのは考えていなかったのですが、その配車アプリから得られるデータを活用できるのではないかという観点から徐々にプロジェクトが進んでいきました。

ただ、データを得るにはそのプラットフォームが継続的に使用される必要がありプロジェクトに推進力を加えるようなタクシー会社とユーザの間を持つようなプレイヤーが必要であるという結論になっていきました。

そこでソニーとタクシー会社がお金を出しあって設立したのが合弁会社「みんなのタクシー」です。

このみんなのタクシーという会社が出しているサービスがS.RIDEです。

何年か後にサービス名と会社名を同じにするためにみんなのタクシーからS.RIDEに変わりました。

ーーS.RIDEはどのような戦略を持ってリリースされたのですか?

S.RIDEは2019年の4/16にリリースされたのですがタクシー配車アプリとしては後発でした。

すでにジャパンタクシー、タクベルなどが存在していました。ちなみに後にこの二つが合わさり現在全国規模でサービスを展開しているGOタクシーさんになります。

GOタクシーは規模を取りに行くという戦略でした。

いわゆるプラットフォーマーの王道のやり方です。

まず使ってもらうユーザを一気に全国的に増やす、そして全国で使われるようになってからは規模のビジネスで一気に収益化に向けて動いていく。

現在500億ほどの赤字があると思いますがこれは最初に規模を狙ったからです。この先黒字転換していくというロードマップでしょう。

S.RIDEはGOとは真逆の戦略を取りました。

具体的な二つの戦略を立てました。

一つ目は戦う市場を限定したという戦略です。

東京をまず埋め尽くし限定的に車両を走らせる、地方にはあまり展開しない、ということです。GOは大きく叩いて大きなリターンを狙うという方針ですが、その逆でS.RIDEは最初は小さく回しながら徐々に大きくしていくというのを目指しました。

そして二つ目は乗車した人に楽しんでもらえるようなUXを目指すという戦略です。どういうことかというとタクシー移動を単なる移動と捉えずにエンターテイメントの場として捉えるということです。

これはエンターテインメント企業としてのソニーらしい方針です。

例えば窓ガラスや車内にソニーのIPである鬼滅の刃・竈門炭治郎の限定ムービーを流すであったり、スポーツや観劇と連携して会場に行くまでのタクシー移動をコンテンツの延長線上とするであったりです。

ディズニーランドがアトラクションに乗るまでの待ち時間も楽しめるようにしたというのに近いですね。

ーーS.RIDE経営の際どのようなことを意識していたのですか?

そもそも最初からモビリティープラットフォームはビジネスとしての利益率はそんなに高くないだろうと考えていました。

タクシー事業者への委託コストがほとんどであり利益はプラットフォームとしての手数料くらいだからです。

なので会社としてサステイナビリティを保ちつつ、ソニーとしてのエンターテインメントでタクシー移動に付加価値をつけていく、ということをかなり意識していました。

このプロジェクトが始まった根本的な理由は「データの収集」だったので、いかに利益をあげるかというよりかは持続可能なビジネスにしてS.RIDEから継続的にデータが集められるとうことが重要視されていたのもあります。

事実として小さなコストで始めたことによりすぐに黒字化しました。

ーー現在ソニーモビリティではどのようなことをされているのですか?

現在ソニーモビリティ事業室の部門長をしております。

ここでは主にソニーがこれまで培ってきたエンターテインメントを活用した移動体験を提供するためのソフトウェアの開発を進めています。

以下のページを見てもらえれば具体的なイメージがつきやすいかと思います。

クラウドとAIが主なのでチームのほとんどがエンジニアで構成されています。

そして仕事相手は自動車メーカーです。自家用車にソニーのエンターテイメント空間を売っていくというtoBビジネスです。

ーーソニーはセンシング技術やクラウドコンピューティングといったディープな技術とエンターテイメントというビヨンドな領域を持っているのでモビリティ領域に対して縦と横どちらの角度からも切り込めるのは面白いですね。

おっしゃる通りで、ソニーは世界屈指のセンシング技術を持っています。

このような技術とAIエージェントを組み合わせると例えばの話ですが、センサーで顔色や表情を読み取りそれをエージェントが取り込むことで最適な提案ができます。

顔色が悪ければ近くのサービスエリアに立ち寄りますか?と提案したり、楽しそうな表情をしていれば楽しい音楽をかけてみたり。

さらにノイキャン技術や振動抑制技術、5G。ソニーが自由に使えるアニメキャラクターや映画コンテンツなど組み合わせれば今までにないエンターテインメントの場を作ることができます。

やれる幅はソニーならではのものがありますね。

ーーソニーのEV産業への参画について、パートナー企業との連携が鍵と言われていますが、どのような企業との連携が大事になってくるのでしょうか?

そうですね。どの文脈かにもよるのですが例えばEVのチャージングの会社と組むのが言えると思います。

EVのチャージには時間がかかります。

EVが広がっていけばチャージの時間は憂鬱なものとなる可能性があるでしょう。そこで特定のチャージングステーションにいけばソニーが持っているIPの限定ムービーがみれたり限定グッズがもらえたりするようにしてチャージングの会社とソニーどちらもが価値を高め合えるようなビジネスモデルを構築することもできると思います。

とはいえ、連携というのは自分たちが場を持っていてはじめて可能になることなのでまずはソニーがどんどん車内にエンターテイメントの場を構築していくことが大事でしょうね。

ーー最後に自動運転社会についてどう考えているのかを教えてください。

そもそもS.RIDEの二つ目の軸「移動をエンターテイメントの場にする」というのも自動運転の世の中になって空間自体がいろんな意味を持つということを踏まえた取り組みでした。

なので自動運転が社会に実装されると、よりエンタメを載せた箱という概念に近くなると考えています。

あと、自動運転社会において3つのPが大事になると考えています。これはソニーではなく私個人の考察なので悪しからず。

Productive

Precious

Personal

まずProductiveについて、これは「生産性の部分」です。

タクシーを呼ぶときにいかに早く呼べるか、目的地についたらいかに簡単に決済できるか、など移動に対する生産性をいかに向上させるかという視点です。

ただ、この部分については他のいろいろなサービスも向上を目指すのであまり差別化ポイントにはならないと考えています。

次にPreciousについて、これは「移動体験の部分」です。

自動運転化が進むと、車は単なる移動の手段ではなくコンテンツを載せた箱という認識になっていくでしょう。

移動自体に付加価値をつけるという観点が大事になってきます。

例えば、先ほどまで述べたような移動自体をエンターテイメント化するであったり打ち合わせの場にするであったり。

タクシーの3000円は高く感じるがアイドルのライブの1万円は高くは感じない。これは人間がエンタメというものに相当な価値を見出しているからです。タクシー移動ではなくてエンタメ空間とすることでこれまでのタクシーが高いというイメージから脱却できるのではないかと思っています。

また、Personalとあるように、どんどん個人に寄り添ったモビリティになっていくと考えています。いわば「快適な個人空間の部分」です。

例えばその人の趣味趣向に合わせて行く場所をナビで提案してみたり、その人が快適と思う運転を行ったり。

主にこのPrecious/Personalの部分がソニーが最も得意としている、かつ差別化できる部分だと認識しています。

ここでいかにソニーの強みを発揮してEV産業の突破口を見出して行くかというチャレンジングな課題を解決していきたいですね。

最先端を知った今、考えていること

ぼやっとしていた夢が具体的・現実的になった反面、難しいところや誰も分かっていないところも浮き彫りになった。

特にこの領域で今どのようなプレイヤーがどのように突破口を見出そうとしているかについて深く知れたのは刺激十分だった。

自治体もスタートアップも大企業も様々なプレイヤーがこの領域に乗り出している。

そして法改正が進んだことにより海外のプラットフォーマーたちも日本のモビリティという巨大な市場に進出しようとしている。

こんなワクワクする戦国時代の始まりの時に新卒1年目を迎えるという未熟な自分が情けないと思った。が、それ以上に自分も早くそこで1人のプレイヤーとして立ち、一刻も早く移動が快適になるような世の中を切り拓きたいと思った。

ただ、これは一夜で一気に変わるものでもないということも学んだ。

地道に蒔いた種がじわじわと芽を出してくる。

エコシステムで言えばまだ乾燥した土地にちょっと芽を出し始めたくらいのフェーズらしい。

そこからインターネットが出てきた時と同じように、草木が生い茂り生命体が溢れたエコシステムに発展していく。

2015年フィンランドで語られたようなMaaSではなく、日本版MaaSとして活路を見出している。

あの頃は日本より10年進んでいると言われたフィンランドも今や第一線を退いた。

そして、公共交通の安全性・時間正確性・普及率からもいち早く実現するのはこの国日本とも言われている。

これから先キラキラしたMaaSアプリを作るだけの会社よりかはユーザにとって本質的な価値を提供できた会社が勝つという日高さんの考察も面白かった。

自動運転について

2030年には自動運転車両が道端で普通に走る世の中になる。

そのときのために何を準備しておくかが大切になる、というお話も大変面白かった。

またティアフォーさんのお話から現段階での自動運転の課題を具体的に知れたことでどのような技術革新が自動運転を加速させるかも理解できた。

自動運転化が進むにつれて移動のコストは下がっていき、移動空間自体も変わっていくだろうという見込みは全員一致だった。

車内でミーティングをしたりエンタメを楽しんだり。

これからのモビリティの競合はむしろスマホだと考えている、というホンダの土井さんのお話しもとても興味深かった。

iPhoneが発売された当初AppStore にはほとんどアプリはなかったが徐々に増えていき、今となっては大量のアプリがある。

それと同じことがモビリティにも起きるだろうと考察していた。

ソニーはエンターテイメント企業であるという軸から、もうすでに車内をどうエンタメするかを考えていた。衝撃だった。

これからの動向を見ながら最新をキャッチアップし続けていくのはとても大事なことなのだろう。

地方交通について

自らが高齢者の介護デイサービスをしていたという経験から高齢者向けのモビリティサービスを展開している北嶋さんのお話しも初めて知ることばかりだった。

タクシーとのハレーションを避ける、白タクの法律をくぐる、さまざまな興味深い話を聞けた。

ただ、地方での交通ビジネスは儲からないから持続しない、という苦い現実も知ることができた。

地方単独で大きな利益を作っている事業は今のところない。

やはり都市部で稼いだ資金を地方に投入していくという順番が現実的なのだろう。

最終的な僕の夢である地方にいる自分のおばあちゃん、おじいちゃんの生活を便利にしたいというのは変わっっていないが、それを補助金などで突貫工事のように便利にしてもまた崩れてしまう。

持続可能なビジネスモデルでないといつまで経っても継続しないのである。最終的な地方での夢を叶えるためにも都市部で事業を立てなければいけない、という順番がはっきりしたのは自分にとって大きい。

最後に

こんな膨大な文字数を書いてしまい、最後どう締め括ればいいか正直戸惑っている。

何かかっこいいことを言って締め括ればカッコがつくだろうとか思うのだが、まだ何も手を動かしてない学生の自分が言っても所詮ニセモノの言葉だ。

てか、ここまで読む人はいないだろうから、何を書いても関係ないか。もうなんでもいいか。

「僕はMaaSエコシステムの中に桜を咲かせるような事業をしたい。」

MaaSの土台が整い自動運転インフラが普及した世の中に、移動の価値がもっと高くなるようなコンテンツを作りたい。

お忙しい中学生1人のために時間をとってくださった日高さん、井上さん、北嶋さん、小村さん、近藤さん、小野崎さん、土井さん、西浦さん。

本当にありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?