2024-03-13 往年のマエストロ

●LEAF 0822 往年のマエストロ

カンブリアンゲーム(ニューイヤーカンブリアン2024)

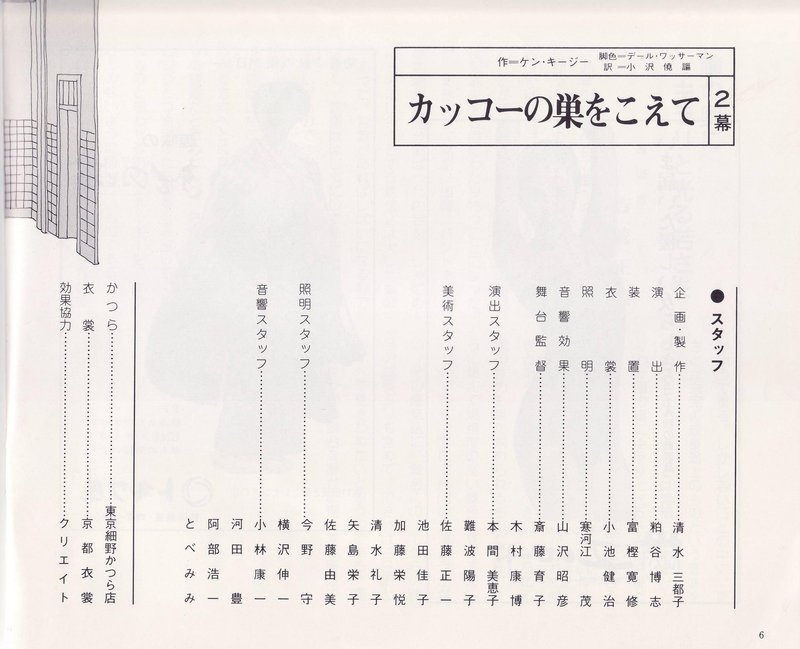

1978年(昭和53)10月13日から3日間、劇団いでは創立15周年記念公演「カッコーの巣をこえて」の公演がありました。会場は鶴岡市文化会館。

私が音楽などを担当した「NHK鶴岡放送劇団」は、諸般の事情からこの年には「劇団いでは」という名前に変わっていました。この公演での私の担当は音響効果。音楽は書いていないと思うのですが、この公演は私が劇団のスタッフをした最後の公演になったのでした。

「カッコーの巣をこえて」は、この公演の3年前の1975年にアカデミー賞の作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞、脚色賞の主要5部門を独占した作品で、公演と同じ年の1978年1月には、劇団四季が西武劇場で上演しています。

「NHK鶴岡放送劇団」は「劇団いでは」と名前が変わった後も、「劇団四季が公演した同じ年に同じものを公演する」というチャレンジ精神が、この頃も健在だったことがわかります。

創立15周年記念公演ということもあってか、それまでのパンフレットとはちょっと違う構成と内容になっている。 最初のページに載っているのが「15年私たちの活動」と題した劇団の公演記録だ。これを見ると最初の公演は昭和40年、私が大学1年の時です。

劇団を主宰していた清水三都子さんが書いている「舞台の上に人生をのせること」と題した挨拶文は、前年に上演したシェークスピアの「夏の夜の夢」の一節が引用されています。一緒に舞台を作っていた私にとっては、いま読んでみてもちょっと感動する。

ビンテージなパンフレットは広告も楽しめる。

表紙の裏を飾るのは、純喫茶「オデット」の広告。この喫茶店、稽古場になっていたNHK鶴岡放送局の直ぐ近くにあって、劇団員のたまり場になっていた。懐かしいですねー。私もお世話になりました。確かにホットココア作ってもらいましたね。

プログラムには、この年の公演に関わった劇団員のプロフィールが7ページにわたり掲載されています。

稽古中の写真も載っていて、当時の皆さんの姿が眩しいです。おとなしそうな人から相当にとんがった人まで、さまざまですが、この頃の私は山形市に住んでいて劇団にはあまり顔を出す時間がなかった。なので、私の写真はイラストになっています。

音作りはもっぱら山形の借家のスタジオでやっていました。 当時、山形で私が音の制作に使っていた機材です。

・オープンリールテープデッキ(2台)

・6CHミキサー

・モニターSP(2セット)

・ヘッドフォン

・アナログシンセ(2台)

・リズムマシン(ほぼメトロノーム)

・自分で演奏できる楽器(数種)

仕事が多忙だったので、制作はもっぱら24時以降の夜中にやっていました。

オープンリールデッキとヘッドフォン以外は今でも使えます。

機材の中に「アナログシンセ(2台) 」というのがあるのですが、機種はRoRolandの「SH-1000」と「RS-09」です。シンセを手に入れたことで、音楽制作の幅が広がりました。

「SH-1000」が発売されたのは1973年。「国産初のアナログシンセ」です。

「SH-1000」の発売当時の価格は、165,000円 だった。私が社会人になったのは1969年だから、多分、ボーナスを全部はたけばなんとか買えるようなお値段だったのではないかと思う。これなら、私でも手が出せる価格だった。当時、海外から輸入したシンセと言えば100万円以上する代物だったのだ。

この「SH-1000」、当時は私の音楽作りに大活躍していた。ライブで使うことはなかった(一回だけ、舞台の袖に隠れて使ったことはあるな)のだが、オープンリールで多重録音して、演劇で使う音楽を作るのに使っていた。

でも、この多重録音というのは結構な手間がかかった。当時のシンセはMIDIでコントロールできるわけでもなかったし、音楽制作に使えるコンピュータなんていうものは無かったわけだから、シンセで音楽を作るということは、自分で鍵盤を弾くしかなかったのだ。手が、何本あっても足りない!という状態だったです。

「SH-1000」は、当然モノシンセで、鍵盤の手前には、音色を切り替えのためのカラフルなタブレット・キーが付いていた。 シンセの構造も、1VCO、1VCF、1VCA、1ENV、1LFO、ノイズジェネレーターといった、ものすごく単純な構造だったのだが、これがまさにアナログシンセの原理なわけで、音作りの操作はある意味とても簡単だった。 自分で作った音色を保存することはできなかったけど、予めプリセット音色が10個(ピアノ、ハープシコード、ベースギター、バイオリン、オーボエ、クラリネット、フルート、サキソホン、トランペット、チューバ)内蔵されていた。 プリセットには一応楽器の名前が付いてはいるが、オシレータが1つしかない単純なアナログシンセだから、本物の楽器のような音が作れるはずもなく、どれも似たようなアナログシンセっぽい音がします。

エフェクターを使うと、けっこういい音になるんですよ。当時使ったのは「テープエコー」です。

1973年に発売されたローランドの「SH-1000」はモノシンセだったこともああり、やはり和音が出るシンセが欲しかった。特に欲しかったのが、ストリングスのようなアタックやリリースがやや遅めの音色で、まー、今で言うパッド系の音が出るシンセだ。 どうしてもストリングスの音が欲しいという誘惑に負けて、1979年に発売されたローランドの「RS-09」を買ってしまった。

この「RS-09」は、2オシレータのシンプルなアナログシンセなのだが、ストリングシンセとオルガンシンセの2つが合体したようなシンセだった。 音に厚みを出すために、「ensemble」モード(エフェクトで言うとコーラスですね)のスイッチや、「ensemble」の種類を選択するスイッチがある。

この「RS-09」は、当時、多重録音でパッド系の音が欲しい時にも使ったけど、単独でストリングスやオルガンの代わりにも使っていました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?