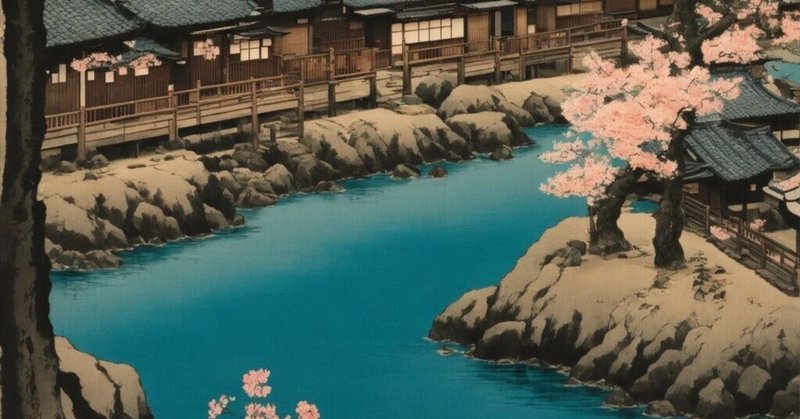

2024-02-11 小江戸

●LEAF 0518 小江戸

小江戸(こえど)とは「江戸のように栄えた町」「江戸時代を感じさせる町」といった意味合いで使われる、都市の比喩的な表現。現代的定義としてはおおむね、「江戸との関わりの深い町」「江戸の風情を残す古い町並みを残している町」である。古い町並みがいまなお残っている部分については、観光地となっているところもある。

埼玉県川越市は、「世に小京都は数あれど、小江戸は川越ばかりなり」と江戸時代から謳われ、喜多院には江戸城の建物の一部が移築されている。江戸時代以降は新河岸川の舟運で江戸と深く結びついた。旧市街地北部の7.8ヘクタールの区域が重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。市内特産品の一つである「COEDOビール」や、西武新宿線の本川越駅 - 西武新宿駅間を走る特急「小江戸」、川越市を本拠としてJリーグ加盟を目指すクラブ「COEDO KAWAGOE F.C」など、小江戸が由来となって命名されたものも複数存在する。

日本のクラフトビールも美味しいものが多くなってきました。

COEDOビール(コエドビール)は埼玉県川越市にある1996年に創業された醸造所です。川越が小さな江戸(こえど)と呼ばれていたことからこのブランド名が付きました。協同商事という、有機農業の取り組みを行っている会社が母体となっており、川越とともにあるブルワリーです。川越には、古くから土壌を健全に保つための「緑肥(=緑の肥料)」として麦を植えるという農法がありました。現代の川越では、土づくりのためと、この麦は収穫せずに土に返してしまっていましたが、これを使ってビールを造ってみてはどうか、という着想からビール作りが始まりました。ドイツから代々ブラウマイスターを家業とする4代目クリスチャン・ミッターバウアー氏を招き、ビール作りを学んだ職人たちが高品質なビールを造り続けています。

紅赤( Beniaka)は、長期熟成プレミアムラガー。麦芽とサツマイモを原料とする。サツマイモを原料とするため、酒税法上「発泡酒」に分類されている。赤みがかった琥珀色、さつまいもからくるどこか懐かしい甘み、高めのアルコール度数がどっしりくるビールです。

川越は、紅赤( Beniaka)の原料となっているサツマイモの名産地。

1751年(寛延4年)頃、川越の名主が息子を上総に派遣してサツマイモの栽培法を学ばせ、これを導入した。 これがのちに川越をサツマイモの名産地と成した。 のち川越藩主の松平直恒を通して将軍徳川家治に川越地方でとれたサツマイモを献上した際、「川越いも」の名を賜ったとされる。

この「川越いも」を江戸まで運んだのが「新河岸川の舟運」です。およそ三百年間にわたり、川越と江戸とを結ぶ重要な輸送路として隆盛を極めました。

川越と船運

川越と江戸は荒川で繋がっていたんですね。まるで夜行バスのような「川越夜船」というのもあったようです。

舟は平田舟や高瀬船で80石積みほどの大きさで、荷舟だけでなく乗客(40人ほど)を運ぶ屋形船もあった。舟の種類は、並船(普通)・早船(準急)・急船(急行)・飛切船(特急)などである。飛切船は浅草花川戸までその日に下って翌日上がるという便であった。天保年間からは早船が定期船となり、川越五河岸を夕方出発し新倉河岸に入り翌朝に千住、昼に浅草花川戸に到着するという「川越夜船」が流行った。このため川越街道の宿場は客足が減少した。

夜間に航行する「川越夜舟」を漕ぐ船頭が歌う「川越舟歌」というのがあります。歌詞は様々なものがあるようです。

ハァー 九十九曲り エー 仇では越せぬ

(アイヨノヨ)

遠い水路の 三十里

(アイヨノヨトキテ夜下リカ)

ハァー 押せよ押せ押せ エー 二挺櫓で押せよ

押せば千住が 近くなる

ハァー 着いた着いたよ エー 新河岸橋へ

主もでてとれ おもてもや

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?