(91)(追記:イメージと積極性) (追記:スリーの成功率が高い時のリードは油断禁物)(体内は左右非対称) (追記:時間の数え方は主観的)(意味と無意味とトートロジー「A=A」vs「A=?」:小循環と大循環)🏀サンズvsブレイザーズ(プレシーズン3戦目):(ランニングスリーのときの富永選手の止まり方:両足幅広ストップ&踏み直しの1歩で、スポットアップ風にする)(追記:片足をふりあげて、ランニング方向に流されないようにするジャンプ)

ミドルレンジ

ドライブやミドルショットで得点する気がなく、

スリーのオプションしか持ってない選手は、止めるのが簡単である。

カリーがスリーだけの選手だったら止めるのは簡単。

ジョーダンの考え方(OF;複数の選択肢をもつことで有利になる)

(DF:相手の選択肢を制限し、相手の動きと考えを読む)

シューティングガードの馬場雄大は、手堅いカッティングとアスレチックなプレイで15得点を記録して話題をさらった。そして渡邊雄太は、主力選手として十分活躍できることを示した。渡邊の記録した20得点は、ワールドカップ初日に出場した184選手の中で8番目に多い得点だったのだ。

渡邊が3Pよりも成功させていたのは、ドリブルでドライブしてから

プレイを作ることだった。NBAではほとんど与えられない役割だ。

渡邊はドライブで相手ディフェンスを崩し、

チームメイトに素晴らしいチャンスを作り出せていた。

渡邊はまた、フランツ・バグナーやダニエル・タイスのようなNBAレベルの質の高いディフェンダーを相手に自らショットのチャンスを作って得点をしている。

彼はNBAのキャリアを通じてリムでのフィニッシュが上達しているが、タイスのような優れたショットブロッカーをかわしてのレイアップも成功させていた。

------------

追記:「積極性」は「良いプレーのイメージ」から生まれると思われる。逆に、

「消極性」は「悪いプレーのイメージ」から生まれると思われる。

「ミスを恐れる」=「ミスのイメージが頭に残る」

「入りそうな気がする」=「入るイメージが頭に残る」

=「イメージ通りに体は動こうとする」

------------

追記:オフェンスがシュートフェイクをするように、

ディフェンスもブロックフェイクなどしてもいいかも。

(OFの動きを待つのではなく、DFから先にしかけて、OFを動かす意識。

自分のタイミングでOFは動きたいわけなので、それをさせないDF)

------------

(追記:ヨキッチを見ればわかるように、

0.5秒で判断することと、

0.5秒ですぐに動き出すことは全く違う。

判断は早くするにこしたことはないが、相手を出し抜くには、

「緩急」をつけることが大事なので、ボールを持ってすぐ

次の動作に移ってばかりでは、緩急で相手を揺さぶれないし、

動きを速くするほどミスも出やすくなる。

戦いでは、相手より少し早ければそれで十分なので、

スピードの出し過ぎは宮本武蔵も言うようによくない。)

「上手になりては、はやく見えざる物也。」

(忙しそうに動いている人は達人ではない)

(達人は落ち着きのある動きをする:省エネ)

(ただし、特にDFでの、がむしゃらな動きは、周囲に

頑張りやエナジーを与えるので、何でもかんでも

落ち着いて=省エネでやればいいというものでもない。

状況に応じた使い分けと、バランスが重要である。)

(怒りは、負の面も多いが、

エネルギー不足で物事がうまくいっていない時には

怒ってエネルギーを高くするのも一つの手ではある。)

--------

ーーーー

追記:シューターは入ってる場所で、連続で打たせる方が良い。

逆にいうと、

シューターは連続で外してる場所を避けた方が良いかも。

(1回外して、2〜3回目、修正かけて打っても入らないのだったら

もう他の場所で打った方がいいかも)

(良くも悪くもイメージ通りに体は動こうとするものなので、

外したイメージがまだ強く残っている場所で打つのは良くないし、

決めたイメージが強く残っている場所で打った方がいいという話)

(相手がスリーを決めた時は、スリーが入ったイメージが残るので、

こちらもスリーを決め返しに行くのは理にかなっている気もする。)

(お互い外のシュートが入らない時間帯は、シュートが外れるイメージが

両チームの選手の脳裏に残っているせいもあると思うので、

ちがう種類のシュートをあえて打ちに行くのもいいかもしれない。)

(シュートには好不調があるので、

オープンスリーを決めなきゃと意気込んだところで

絶対に決めれるわけじゃないし、むしろ力んで外しやすくなる。

声を出すとか、DFの強度を上げるとか、

自分の意思でコントロールできることに対して気合を入れた方が良い。)

(シュートを絶対決めるぞ、という予測を立てて、

現実にはシュートを外すと、予測と現実のギャップで動揺が生まれ、

落ち込んだり、自信を無くしたり、その後のプレーに悪影響が出る)

(相手の狙い=予測を読んで、その狙いを崩すことができれば、

相手に精神的なショックを与えられるということでもある)

------------------------

(追記;勝利を義務化してしまうと=勝たなきゃいけないと思い始めると、

スポーツはしんどくなる。勝つ前提で戦ってしまうと、

勝って得られるのは、予測どおりにいったという安堵であり、

勝利の喜びはむしろ薄くなる(風間竜一のように試合が苦痛になる)。

「勝たなきゃ」ではなく、「勝ちたい」という気持ちを持つ方が大事。

勝利はノルマではなく、やるべきことをやったチームに訪れる、

勝利の女神からのご褒美である。)

------------------------

(W杯のドイツ戦でもスリー決めなきゃと意気込んで結局入ってなかったし、

繊細さの求められるシュートで、力みを誘発させるのは良くない。

練習どおり自信をもって打てれば良いので、変に意気込む必要はない)

僕も30年間プレーしているけど、全てのシュートが入るわけじゃない。

入らないことは全然問題ない。大事なのは入るまで打ち続けること。

I've been playing for 30 years and not all shots go in.

There is nothing wrong with not entering.

The important thing is to keep hitting until it hits.

カリーは2015年のインタビューで、あなたの自信はどこから生まれるのか

といった問いに対し、シーズンに入る前から練習で努力を重ねるなかで

自信が生まれ、何も恐れるものがなくなると答えています。

立ち上がる時はいつだって、「やってやる」って自信を持っているよ。

Every time I rise up, I have confidence that I’m going to make it.

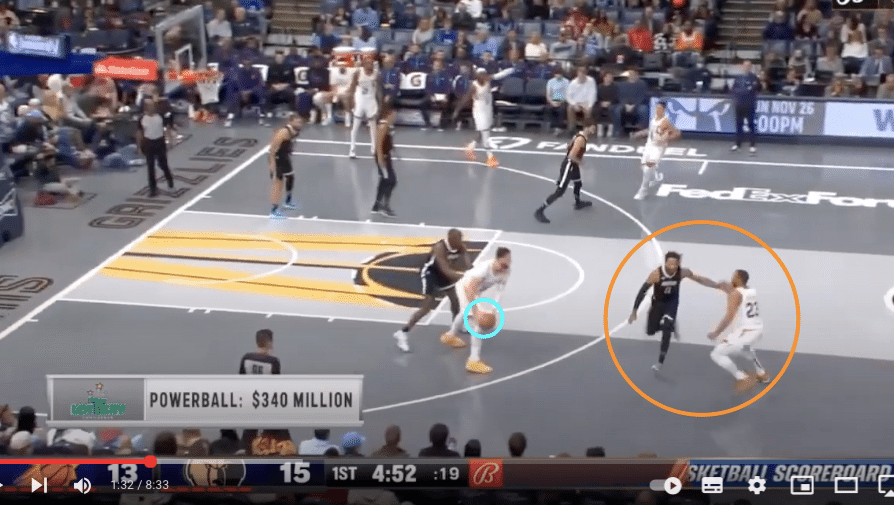

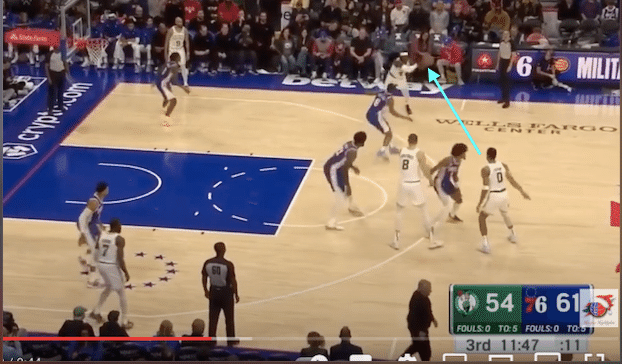

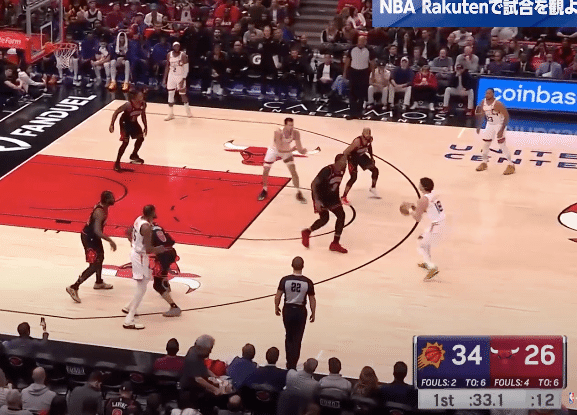

オンボールDF(ブランソンをシャットアウト)

セクストンをシャットアウト

シアカムをシャットアウト

シュルーダーをブロック(W杯の再来)

Success comes after you conquer your biggest obstacles and hurdles.

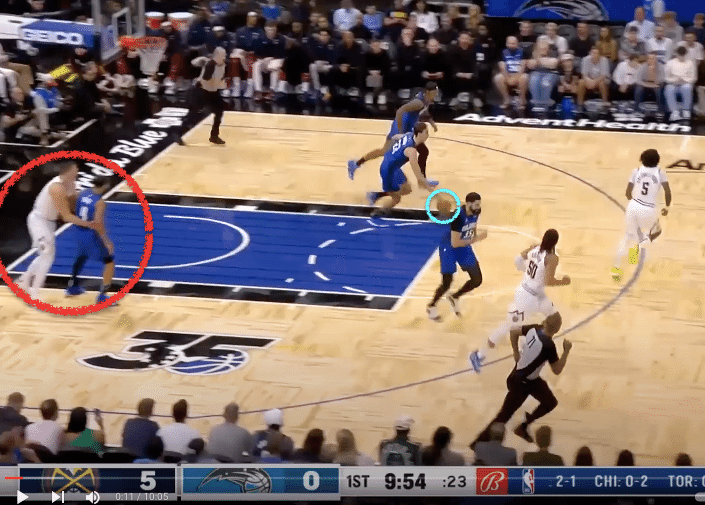

ランニングスリー

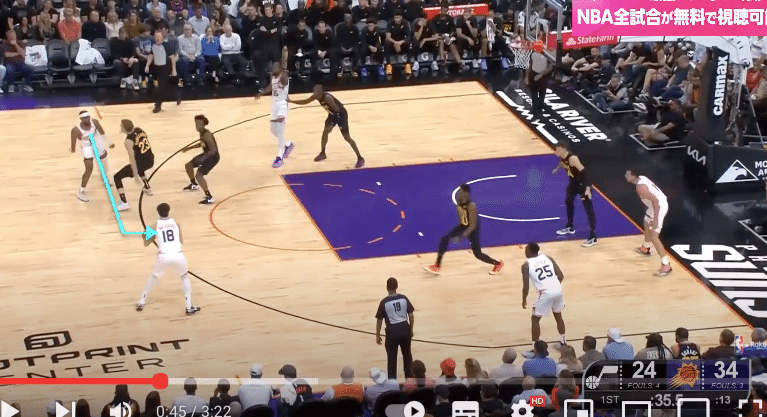

背が高い利点を活かせている(長身シューターのバックカットは脅威)

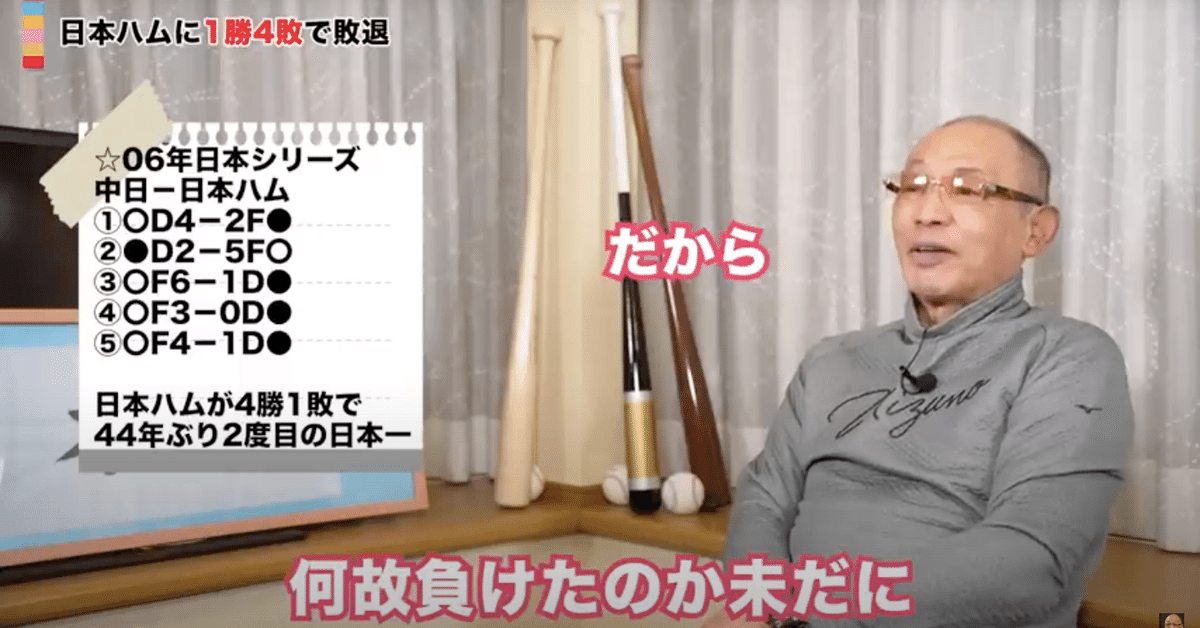

落合監督は、

選手の調子の良い時のプレーを覚えておいて、

その選手の調子が悪くなったときに、

どこがおかしくなっているかを指摘してあげられるように見ていたという。

選手自身も、

調子がいい時と悪い時のプレー動画をストックしておいて、

動き方の相違点を研究しておくと、好調を保ちやすくなると思われる。

(動き方の研究をすれば、相手選手の動きのクセを見抜く力も上がる。)

イチローのバッティングフォームを見て、心配する落合博満

(素人には微妙な違いでも、落合氏の目には大きな違い)

鈴木「始動がちょっと遅れ気味の、ここの割れができてないってことですね」

落合「ここまでくるはずが、ここまでしかきてない。だから右肘の張りがものすごい小さい」

(肘やグリップの位置が後ろに残ってない感じ?)

アグレッシブな、ダブルクラッチ

クイックスリー

悔しさはプレーオフで晴らすべし

193cmのアレンには厳しい

渡邊選手は代打の切り札的な使い方ができる選手だし、

1ピリ終了間際で交代して出す(クラッチスリーのリハーサルを打たせる)

のだろうと思っていた。

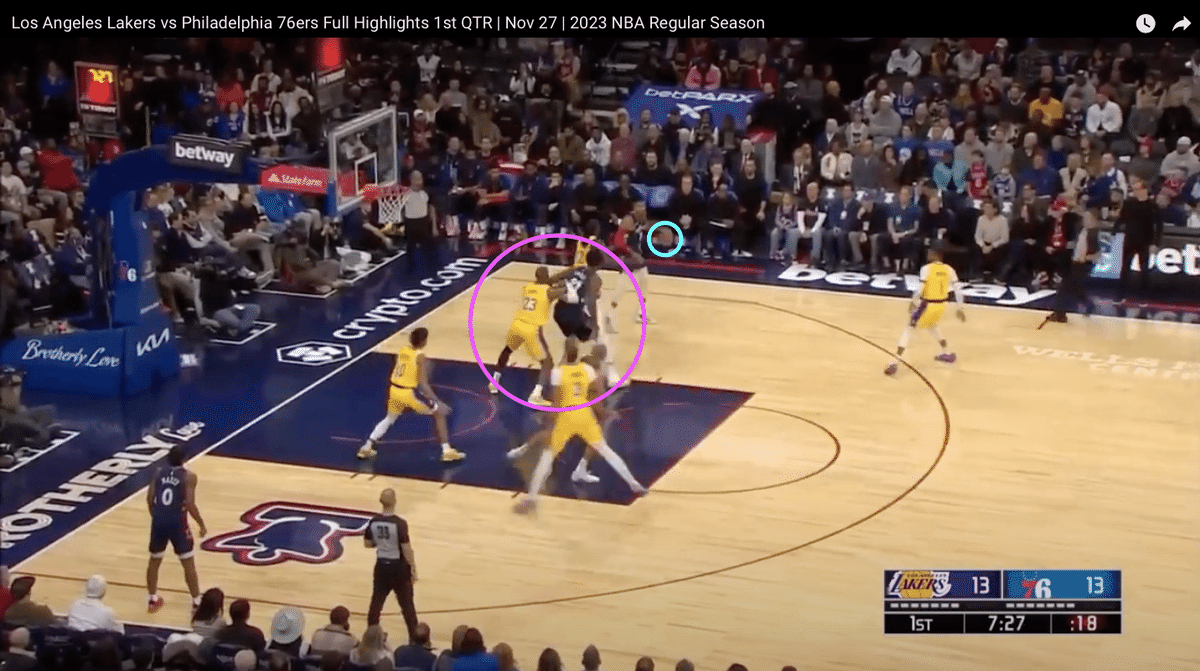

レブロン越しのクイックスリー

世界のホームラン王(868本)

最高のものを求める強い気持ちがないと、結果は出ないものなんだよ。

いままでの僕の記録はみんな、耐えることで作られてきたんです。

もう打てないんじゃないかという恐怖は、常について回るんです。結果を残してきた人ほど不安と戦ってきたはずだし、恐怖心を持っていない人は本物じゃない。

その怖さを打ち消したいがために、練習するわけです。

ホームランというのは準備したことがちゃんとできてるだけの話。

百回やっても、千回やっても絶対俺はちゃんとできる、

という強い気持ちを持って臨んで初めてプロと言えるんです。

追記;

人それぞれ、

打ちやすいパスキャッチの位置(顔の高さ、胸の高さ、腹の高さ)、

予備動作の取り方

(ググッと反動を使うのか、滑らかに打ちたいのか)

タイミングの取り方、

シュートのリズム、があるわけなので、

それらに合致するパス

(その選手に、丁度いい高さ、角度、速度のパス)が来たときは、

いい感じにシュートが打てるし、

その選手のリズムに合わないパスが来たときは、

シュートを打ちにくくなり、成功率も下がると思われる。

低めのパスを送ると、かがみ込む反動をうまく使えなくなりそう。

相手のスリーを止めるには

相手にいいパスを出させない

(ボール一個分でもずらさせる)ことも重要と考えられる。

レイカーズに来た選手がスリー入らなくなる?というのは、

「その選手が打ちやすいパス」を出せていないからかも?

昔々、呪われた湖があってのぉ。

— LAX[SoCal 🌴 Lakers] (@LAX_CAL) November 28, 2023

その湖に入ると、不思議とスリーポイントは決まらなくなり

湖を立ち去ってからまた訪れた時は、大当たりするんじゃ。 https://t.co/tvfzoZGneh

滑らかに打つシューターには

バウンドパスや、低めのパスが有効かも(下半身を使わせるパス)

スリー決めてるシーンを見返すと

低めのパスやバウンドパスをもらったときに、

スムーズにシュートを決めてる印象強かったが、

シュートは下半身を使うことが大事なので

低いパスや、バウンドパスが来ると、

自然と下半身を使いやすくなるのではないかと思われる。

(渡邊選手に限らず、

外のシュートの調子がチーム全体で悪いときは

シューターに、意図的にバウンドパスを出すのも、いいかもしれない)

意図的にお腹か、それより下の、低いパスとかも。

ーーーーーーーーーー

逆に、頭のかなり上にパスが来て、

すぐスリーを打たないといけないときは、

腕を大きく上げ下げするので、上半身の力が使われて、

下半身がうまく使いにくくなるように見える

低めにくるパス(下半身を自然に使いやすいパス)

反動を使いたい選手に、低いパスは、不適当かも

(打ちやすい位置よりも、パスが少し低く、手前に来たみたい)

バウンドパス

バウンドパス

バウンドパス

バウンドでスピードが遅くなる=自分のタイミングで打ちやすい

バウンドパス

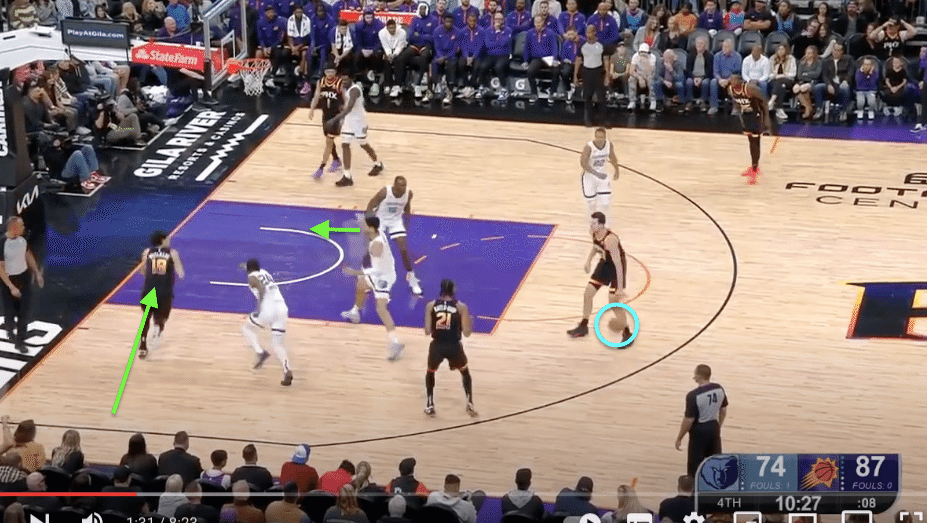

KDにダブルチーム → バウンドパス

やや低めに来るパス

https://youtu.be/rWiTBNs2lgY?si=AXAJVnDONI1JVF0C&t=79

胸の高さのパス

胸の高さが打ちにくい選手にとっては、ナイスパスじゃない。

強いパスが打ちやすい選手もいれば、

緩いパスが打ちやすい選手もいると思われる。

味方にパスを供給するのが仕事の選手は、

チームメイトのシュートの予備動作を、よく観察しておくと、

どんなパスを出せば、シュートを決めてくれるかが、分かると思われる。

(シュートの外れ方を観察していたロドマンと似た手法)

シューターが確率を上げるには、

どの高さのパスでも、

どの角度からのパスでも、

速いパスでも緩いパスでも、

自分のリズムに持ち込めるような、

複数の予備動作の取り方を

パスの種類に応じて、用意しておくのが望ましいかもしれない。

一定の 高さ、方向、スピードで来るパスをキャッチして100本練習で打っても、

違う種類のパスが試合で来たときは、練習どおりに打てないことになる。

「顔の高さ」のパスは、キャッチしてから、こうやって動いて打つ。

「胸の高さ」のパスは、キャッチしてから、こうやって動いて打つ。

「腹の高さ」のパスは、キャッチしてから、こうやって動いて打つ。

「膝の高さ」のパスは、キャッチしてから、こうやって動いて打つ。

「正面から」来たパスは、キャッチしてから、こうやって動いて打つ。

「利き手側から」来たパスは、キャッチしてから、こうやって動いて打つ。

「非利き手側から」来たパスは、キャッチしてから、こうやって動いて打つ。

「スピードのない(手前でおちる)」パスは、キャッチしてから、こうやって動いて打つ。

「スピードのある(差し込んでくる)」パスは、キャッチしてから、こうやって動いて打つ。

などなど

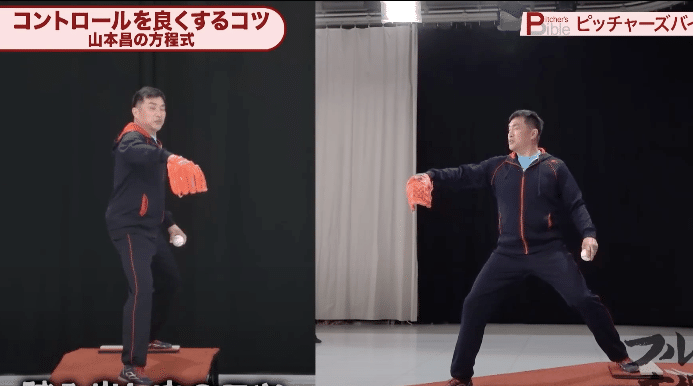

正確に投げるコツ

(遠くの点ではなく、近くの的を通す。「握り損ねた時はあのへん」)

ドンチッチはスポットアップでの、スリーが苦手らしいが、

ドリブルだと、自分のタイミングをつくって打ちやすいが、

スポットアップだと、パスのリズムに合わせないといけない難しさがある。

(ドンチッチは結構タメをつくってスリーを打つので、

パスもらってすぐシュート、というリズムでは打ちづらいのだと思われる)

3分以上、互いのシュートがほぼ外れない(丁寧なリズムに感じる)

カリーのシュート練習(だんだん離れていく)

Steph Curry on the value of Form Shooting when you enter the gym 🗣️🗣️ pic.twitter.com/zcFgzTxPyD

— Hoop Herald (@TheHoopHerald) November 22, 2023

— dubs408 (@somedubvids) August 6, 2023

なんとなく、高いところからお茶入れる方法っぽい。

いい感じの時のフリースロー(軌道がふんわりしてて、安定感ある)

試合を想定するなら

色んな体勢で、シュート練習した方がいい。

ジョーダンさんはシュート練習の時に、変な体勢で練習することが多かったとか。 基本的なシュートフォームってあるんだと思いますが、

あえて体を横に倒したり、後ろ向きから振り返って投げたり、

変化をつけていたと言います。

試合中はいいフォームで打てることの方がはるかに少ないのだから、実戦で想定されるような崩れた姿勢から打つ練習が必要ということでやっていたそう。

1996-97シーズンと1997-98シーズンの

ミドルレンジショットの被ブロック率はわずか1.8%だ。

ミドルレンジから彼が放つショットの数を考えれば、驚くべき数字である。

次に、

ジョーダンにはカウンターに対するカウンターに対するカウンターがあった。

ジョーダンのフェイダウェイできる方向がひとつだけだったら、

彼を守るゲームプランはより簡単になっていただろう。

だが、彼はあらゆる形でフェイダウェイを放つことができた。

その能力から、ジョーダンは予測不可能な選手となったのだ。

かつて、ジョーダンは「どちら側にも行けなければいけない」と、

フェイダウェイの芸術を解説している。

「攻撃的な選手という点で大事になるのが、ショットのあらゆる側面を使えるようでありたいということだ。片方ではなく、ね。左回りだけでなく、右回りもできなければいけない」。

「それも、自分の選択肢を相手が制限できないように、

守備のバランスを崩し続けようとする例だ」。

方向だけではない。ジョーダンは自分に対するプレッシャーに応じて守備を読み、その反対に跳んでいた。スタークス相手の最初のショットは、ある方向にフェイクを入れて反対側に行く、ジョーダンが「ワイパー」と呼ぶプレイの一例だ。彼は、あらゆることに答えを持っていたのだ。

それらをジョーダンのようにスムーズにやれるようになるには、完璧なフットワークが必要となる。だからこそ、ジョーダンは歴代有数の基礎が安定している選手として広く認められている。片方の肩越しにフェイクを入れ、反対の肩越しのフェイクで守備者をジャンプさせて、レイアップやジャンプショットを放つといったことをしていた。39歳であっても、だ。

アイソレーションでジョーダンを守るのは、試合の中のひとつの試合のようだったのだ。 ここでもトラッキングデータは限られているが、

ミドルレンジのスコアラーとしてジョーダンがいかに支配的だったかは、

ブルズでの最後の2シーズンを見ればうかがえる。

1996-97シーズンのジョーダンは、

ミドルレンジからのショット成功数が588本とリーグ最多だったが、

さらにその距離からの成功率(48.9%)でも12位という高位だった。

言い換えれば、ジョーダンはリーグで最も生産的なミドルレンジスコアラーであり、さらに効率という点でもリーグ有数の選手だったのである。

by Scott Rafferty/NBA Canada(抄訳)

胸を押されると、バランスが崩れる

(前傾姿勢≒パワーポジションを取れない)

(ゴール下では、自分と相手の間に腕を挟んで、胸を護るとか、

相手がファール気味に胸を押してきたら、上から叩き落とすとか、

戦場なだけに、手荒い相手への対抗策も必要になってくる)

身体のぶつけあいでは、

「押されてから押し返そう」では大体負ける。

(押す方は、身体のバランスが取れている状態で押しに行くので、楽)

(押される方は、身体のバランスが崩れるので、しんどい)

バランスを回復してから、押しに行かないといけないので、手間がかかる

ゴール下のファールを

審判がいつも完璧に吹けるわけじゃないので、

相手がファール気味にでも押してくるタイプなら、

押してきそうな状況と気配を感じた時点で、

「ノーファール、ノーファール」など、でかい声を出して、

審判の注意をあらかじめ引き付けておくことが大事だと思われる。

ボックスアウト(先に体を当てた方が勝ちやすい)

バスケの試合は、バスケの技術で競うもの

クローズアウト(ミニジャンプ)

スリーを打たせない間合い

クローズアウト(間合いを詰めてスリーを打たせない)

押し返す、ポストDF(腕を上げない方が、押し返しやすい)

(後半の変な連続ターンオーバーで、流れを相手にやらなければ、

ゴードンがこの試合のMVPだった)

自分のリズム・タイミングでプレーすれば、良いショットが打てる。

相手のリズム・タイミングを少しでも狂わせるのが良いDFと言える。

誰しも、自分の好むボールの位置や、動かし方があるわけなので、

スティールに腕を伸ばして、ボールの位置を少しズラさせるだけでも、

OFのリズムやタイミングは微妙に狂ってくると思われる。

相手の重心やバランスを狂わせるのも、よいDF

こんな遠くでは、フェイダウェイは打てない(ドリブルで引くか、パスで逃げるしか無い)

(後ろ重心では、パス&ランでバックカットするのも難しい → 攻撃に繋がらないのでDFの勝ち)

ラスト20秒の攻防(DFしにいかない、ニックスの謎)

(相手の望んでいることを潰しに行くのが、良い戦い方)

プレッシャーをかけて、シュートを早打ちさせるのが良いDFと思うが、

(この試合、ブッカーのボールキープを、ニックスは一度スティールしているのに、

なぜ間合いを空けたままにしたのだろうか?)

サンズが時間を使いたい以上、ドライブで抜かれてもどうせパスだから、

積極的にスティールを狙うチャンスだったのに、ニックスは10秒をドブに捨てた感じ。

攻め気の無いボールキープは、DFがスティールを狙いやすい。

リバウンドの技術(腕を回して、ボックスアウトを躱す)

(このあと右に跳ねたボールを、両手で取りに行ったのは、もったいなかった。)

腕を回して前を取る(フルディナイ)

ボックスアウトを躱す楽しみを覚えると、中毒になる。

(相手のカウンター速攻が怖い時は、まっすぐ行って、ボックスアウトさせることにも意味がある)

まっすぐと、カクっとの違い

(ローリスク ローリターン、 ミドル〜ハイリスク ハイリターン)

カクッ躱す(OFリバウンド取れるチャンスあり。でも、取れなかった時は、走られるリスクもある)

(無理する必要のない時は、渡邊型。セカンドチャンスを取りたい時は、オコーギー型)

試合を制するリバウンド

試合を制するリバウンド

リバウンドは「いいポジションを見つける」ことが大事。

(ボールを見てたら、ベストポジションが分からない)

(誰かがシュート打った瞬間に「目線を切る習慣をつける」まで、けっこう時間がかかる)

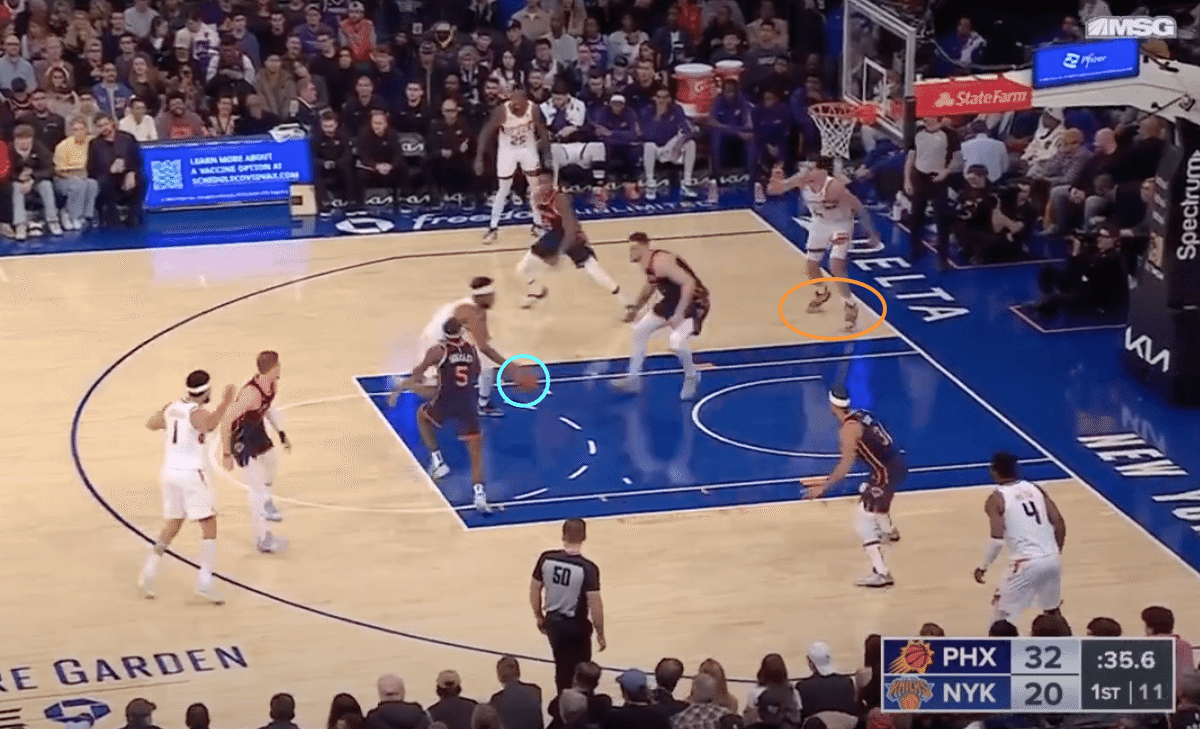

ディープスリーはよく跳ねる (命運を分けたリバウンド)

勝利のオフェンス

相手の良いシュートを見ることで、

そのイメージが頭に残り、

自分のシュートのリズムが良くなることもある。

フリースローの獲得だけじゃない。

前半不調だった

ブッカーのジャンプショット(少し焦って打ってるようにも見えた)

(ブランソンのショットを見て、リズムが戻ったのだと思う)

https://www.espn.com/nba/game/_/gameId/401584875

ピックアンドロール+ローポ(P&R&L)

・ミスって気落ちする → エネルギー低下(DF強度低下 → 連続失点リスク大)

・ミスった後、味方とこんちくしょーハイタッチ

→(ミスった自分への怒りで、高エネルギー状態を保つ。)

(ミスが出た時こそ、仲間とコミュニケーションを取ることが大事)

ミスした仲間を1人にせず励ます。

https://youtu.be/uUn-zlpwfBo?si=r7FtfywwwUgPNw1b&t=87

追記:50歳まで続ける力(現役生活32年。41歳でノーヒットノーラン。)

(体の痛み出す30代のころから、体の動かし方を研究し続けた山本昌投手)

1002試合登板の鉄人、岩瀬投手など、

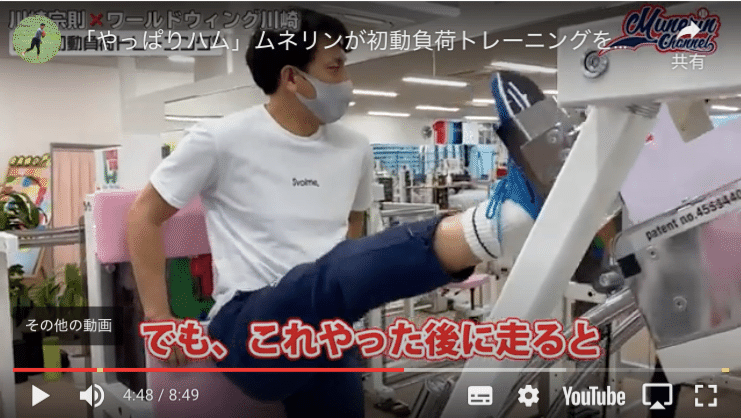

野球だけでなく、数多くのプロスポーツ選手が小山先生(鳥取市)に、お世話になっているという。

(お忍びでイチロー選手も来ていたという)

バトミントン未経験の小山先生に勝てないという驚き。

自分の体も、きちんとセッティングしたら、もっと良くなると思った山本投手

大事なところを、しっかり押さえておけば、他のところは変えても平気になったという。

(いろんなことを試せるようになった)

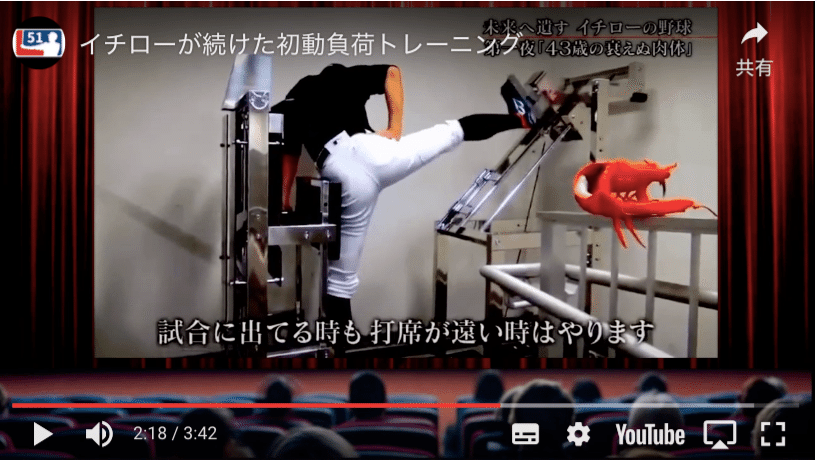

ケガに強いイチロー選手(26歳ぐらいの時から、初動負荷トレ)

(たぶん、チューブトレーニングでも、同様の効果はあると思う)

(機械を用意するのは難しいが、チューブの用意は容易。)

鳥取ワールドウィング(トレーニングの比較動画↓)

メジャーリーガー 川崎宗則 内野手

初動負荷理論(Beginning Movement Load Theory)

スポーツ場面での競技力の向上には力だけでは不十分で、

パワー(力とスピードの積)がなくてはなりません。・・・

「初動負荷理論」での動作形態は、

このパワー発揮に有効であることがわかっています。

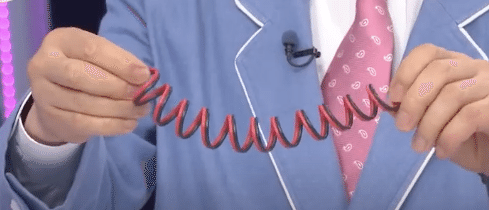

例えば、筋肉をバネと考えてみてください。

バネは負荷によってある方向に引っ張られると伸張しますが、

負荷を適当な段階で軽くするとバネは元の位置に戻り始めます。

このとき負荷が適切に漸減(難しいので減少と考えて下さい)できれば、

バネの短縮速度(※2)は高まり、大きなパワーが生まれます。

B.M.L.T.はこの機能を応用しています。

もっと具体的に、初動負荷トレーニングでの筋の収縮様式を説明しますと、先ず

最初は筋を弛緩させて短くした状態から始まります。

そこに負荷が掛りますと筋は伸張性収縮によって力を出していくことになります。張力が最大となったところで素早く短縮性収縮に切り換えますが、

そのとき負荷が適切に減少されれば

収縮速度は加速し、パワーの増大が期待されます。

トレーニングでは、身体根幹部の筋群を十分伸張させることが大切です。身体根幹部の筋群で力を発揮、その筋力から出た力をうまく使って手足などの末端部を動かせばよいのです。末端部に位置する腕や膝、フクラハギの筋肉はリラックスが必要で、できる限り余計な張力を発揮させたくありません。この動作形態が初動負荷理論の特徴です。

末端部の筋肉が大きく出力すれば、せっかく身体根幹部で作り出した力が生かされず、むしろ動きが硬くなり、加速度が制限されます。

初動負荷理論の特徴の具現化は、

神経と筋肉の合目的的な協調性(難しくいえば神経筋協応能)を高めます。

これにより、神経・筋機能(相反神経支配、反射)の促進、

血流や代謝の促進、老廃物の除去、身体の歪みの矯正、

関節や筋肉、そして精神的なストレスの除去等で優れた効果が発揮され、

様々な疾病、故障予防・改善に役立ちます。

余談:金属バネの正体はねじれ ( ※ 筋肉の伸び縮みとは仕組みが異なる)

追記;コントロールの良いピッチャーは、足の使い方もよく考えている。

(コントロールが悪いと自覚する、井川投手と対照的な感じ)

(バスケもコントロールが重視されるスポーツ)

(ボールの高さのコントロール)

(後ろ足がちゃんと沈むと、低めにいいボールが行ったと言う)

ピッチング練習での意識の高さ

(試合で、真ん中の甘いコースに行かないようにする、高い意識と工夫)

キャッチボールでの意識の高さ(対角線にまっすぐ投げる)

(勝ち始めてから、こうした方がいいなと気づく点も増えて

練習中に意識したら良いポイントも分かっていったという)

ダンボールの幅の中で、投げるイメージ(左右にズレない投球)

コントロールの極意は「まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ」に思えてきた。

身体をねじらず、まっすぐ投げるための工夫だと思われる。

どうでもいいことだが「スギ」もまっすぐ

(まっすぐの「すぐ」と語源的に関係あるらしい by 万葉集の研究者)

投球時の目線(フリースローに応用できるかも)

(全体の景色をまずぼんやり見て、その後、キャッチャーに吸い込まれる感じ)

(「動」物は、ずっと同じ姿勢を保つことや、特定の箇所を見続けることが、苦手なので、

ずっとミットやリングを見続けるより、ぼんやり見ることを挟む方がいいのだと思われる。

パソコンを一定の距離で見続けていると、目の筋肉が衰えて近視になる。)

(悩みが苦しいのと同じで、同じ神経回路ばかりを使っていたら、

バランスが崩れるし、早く疲れてしまう。)

まっすぐの握り方(ストレート)

コントロールをつけるのは「中指」という山本投手

(チェンジアップで、ゆるいボールを投げたい時は、人差し指を外す)

ナックルなど(無回転系のボール)でも、

回転をすこしかけてあげた方が、

狙ったところへ投げる意志をもたせられる。

野手の投げ方(肘や肩の位置を気にする前に、まず足を運ぶ)

(元メジャーリーガー 西岡剛 内野手)

クローズアウト(DFによるブロックフェイク)

スリーの決め返し(シュートが入った場面を見ると、

入るイメージが頭に残って、決まる確率が少しあがる印象)

スリーを打たれないように、DFしたほうがいいかも。

ミドルの決め返し

ボックスアウト:無意識にできるようになるまで、練習あるのみ

(目線切りとポジションへの反応)

この試合↑もそうだったが、

KDは試合態度が非常に悪くなることがある

(ミスったのに審判に文句言って、DFに戻ろうともしないことがある)

(基本が疎かになってたら優勝できないぞ)

広岡監督(日本一 3回、リーグ優勝 4回)は

「基本中の基本を毎日しつこく言い続ける」ことで、

選手達に自分の考えを浸透させていったと言う。

基本的なことをしっかりやりきるのは、想像以上に難しいことだと思われる。

(思うだけじゃダメで、選手の身体に染み付くレベルにならないと意味がない)

ミスった後のすばやい切り替え

他の選手もしっかり戻れてる。

ベテランガードの

デリック・ローズはコミュニケーションの重要さを説き、

守備に問題があると指摘した。

「コミュニケーションが必要。僕はずっとそう言ってきた。いつそれが浸透するかは分からないけど、ディフェンス時に話をしなければ、試合に勝てるわけがない。特にこのレベルの世界だとコミュニケーションは非常に重要だ。

みんなが同じ認識を持たないといけないけど、今はそれができていない」

グリズリーズは相当手強いチームになる。(後半に対戦するレイカーズは要注意)

バケツリレーの精神

じつはバケツリレーを実行するべき

シチュエーションを判定する条件は2つだけである。

(1) 運搬路のどこかにボトルネックが発生するとき

(2) 運搬物がひじょうに重いとき

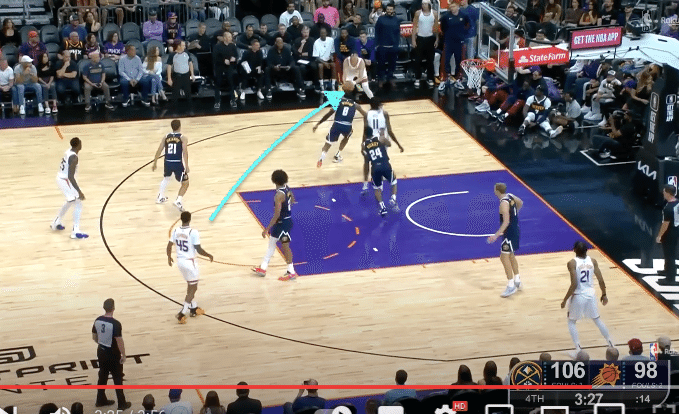

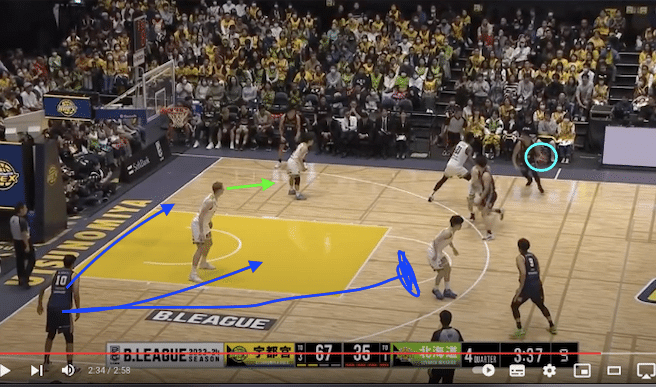

対角線のカッティング

対角線のカッティング

対角線のカッティング

対角線のカッティング

対角線のカッティング

対角線のカッティング (リバウンドに行きたいタイミング)

対角線のドライブ(オンボール カッティング)

対角線のパス

小さなフェイク

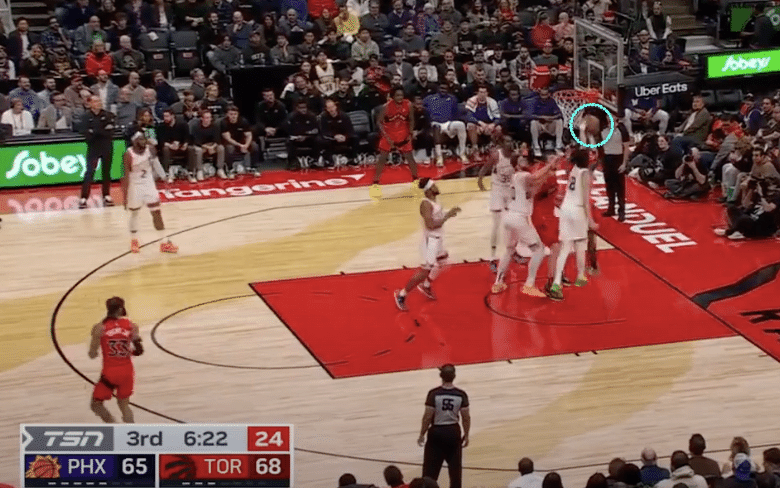

ラプターズのセットオフェンス(クラッチタイム)

アウトサイドプレーヤーも、

インサイドプレーヤーのように、

相手とコンタクトした時、咄嗟にロールターンできるよう、練習した方がいい。

(スクリーンを躱すときも、ボックスアウトを躱すときも、要領は同じ)

後ろからもぎ取る OFリバウンド

ヘルプDFが近くにいる、

狭い箇所へのドライブはリスクが高い(見ていて冷や冷やする)。

時間を使う時でも、

全く動きがないのは、勿体無い

(短い攻撃時間では良いOFはしにくいし、

トップ〜ウイングのタフスリーは、カウンター速攻を食らいやすい)

追記;中央付近からのスリーは、リングの根元の固いところに当たって

強く遠くに、跳ね返ることも多いので、

何も考えずに、リングに近づいてはいけない。

OFリバウンドに行く気をなくさせることが大事。

(ちらっと見るだけだと、逆にOFリバウンドに飛び込まれやすい。)

ゴール下の敵、味方のポジショニングの状態も、確認できていない。

(なんとなくリングに近づいてしまっているのは、リバウンドの研究不足と言える)

惰性でリングに近づいてはいけない。

(リバウンド=ゴールに近づけというのは間違い。)

惰性でリングに近づいてはいけない。

このあと、ロングパス → 速攻レイアップで、サンズは負けていた(紙一重の勝利)。

接戦を安定して制することはできないと思う。

惰性でリングに近づいてはいけない

惰性でリングに近づいてはいけない

惰性でリングに近づかない例

ドリブルミス

(DFとのコンタクトに意識が向いて、右半身と左半身の動きが食い違う感じ)

左手でドリブル

こんな感じのドリブルミスは、KDなど、他の選手でも意外と見かける。

(DFとのコンタクトに意識が向いて、ボールがおいてけぼりになる感じ)

追記;ケガ休み中は、

頭のトレーニングをたくさんできるわけなので、

良いイメージトレーニングやフィルム学習をできれば、

ケガしてある間に、前よりずっと上手くなることも可能。

腕の筋トレをするだけでホルモンは出る(血流を通じて全身に効く)

筋肉には体を動かしたり支えたりする以外に、ホルモンを分泌する働きがあります。それが「マイオカイン」です。マイオカインは現在30種類以上発見されています・・・

マイオカイン「SPARC」には大腸がんを抑制する働きがあると言われています。

他にも脂肪の消費を促したり、糖尿病・高血圧・動脈硬化を抑制する

マイオカインもあると考えられています。

「kine」は「κίνησις(movement)」

さいこきねしす。

さいとかいん。

ビールもシモンズも、腰や背中、神経痛に苦しんでますが、

両者とも「反り腰気味」に見えるので、

腹筋を鍛えることと、もう少し猫背気味になることが重要かもしれません🐈

(前への推進力を生み出す「骨盤前傾」→反り腰)

彼は椎間板の問題に対処している。 トレーニングキャンプ中もその問題に苦しんでいた。 複数回のMRI検査などでは構造的に大きな問題は見つからなかった。 それにもかかわらず、ビールは背中の痛みから足に来る不快感や神経の炎症と戦っているんだ。

ベン・シモンズは椎間板ヘルニアによるフィジカルの問題

ベン・シモンズの腰に神経圧迫が確認

反り腰は、基本的に腰の反りを強くする筋肉が過剰に働くことで起こります。

しかし、反対にお腹の筋肉が弱くなってしまうことでも反り腰になります。

なぜなら、お腹の筋肉が弱くなってしまった結果、

相対的に腰の反りが強くなってしまうからです。

つまり、腰部と腹部の筋肉のバランスが相互に崩れることで

反り腰になってしまいます。

また、変形性股関節症のように

股関節が硬くなると、股関節前面の筋肉が硬くなりに骨盤が前に傾いて

腰の反りが強くなることも原因として挙げられます。

反り腰が引き起こす問題として、下記が挙げられます。

慢性的な腰痛

腰部を反らす筋肉が過剰に働いてしまい、硬くなってしまいます。そこから

血流が低下し、やがて腰痛につながってしまいます。 特に、仕事中など固定的な姿勢が続くことが、慢性的な腰痛の原因になります。

腰部脊柱管狭窄症

腰部脊柱管狭窄症とは、神経の束である脊髄を保護する役割を持つ脊椎に変形が生じ、脊髄を圧迫する疾患です。 発症すると、足のしびれや腰部下肢の痛み、歩くことにより症状が増悪しやすい特徴があります。

剣道部には腰痛が多い(姿勢がいいと言われるのも考えもの)

剣道では、腰痛は15〜17歳頃から急増し、10代〜20代の競技者の約20〜30%に腰痛の経験があると言われています。

その後も中高年層にわたり、腰痛を訴える剣道家が多く存在します。

中段の構えの時も、姿勢よく立とうとするとやはり前弯が強くなるのです。

剣道の特性として、腰椎に負担のかかりやすい姿勢をとる種目、と言うことになります。さらに稽古を積むと、背筋部分が強化され、そのことで体幹運動の協調性を阻害する結果(腹筋とのバランスの崩れなど)、腰痛を生じやすくなります。

ビールもシモンズも、ぱっと見、姿勢が綺麗だけど、

どちらも、腰〜背中に問題が生じていることからして、反り腰気味なのだと思う。

⚠️ 前への推進力が優れている → 骨盤が前傾(反り腰)⚠️

骨盤の前傾は前方に移動するのに優れている骨盤の形で、

踵を上げて行う剣道では当然の動きとなります。

逆に骨盤の後傾は踵に体重が乗りやすく、前への動きには向いていません。

この骨盤の前傾が剣道の腰痛に繋がる痛みとなります。

脊柱管狭さく症「神経の通り道が狭くなり、神経を圧迫」

しびれを伴う坐骨神経痛の原因は、主に2つあります。

まずは、背骨を形づくる椎骨の間でクッションの役割を果たしている椎間板に問題がある場合。椎間板に負担がかかって飛び出して、神経を圧迫するのが

「椎間板ヘルニア」です。

そして、もう1つは椎骨と椎骨の間の椎間関節に原因がある場合です。その多くは関節の変形に伴い、脊椎にある神経の通り道、脊柱管が狭くなり、中を通っている神経が圧迫されて、痛みやしびれを引き起こす「脊柱管狭さく症」です。

脊柱管狭さく症「神経の通り道が狭くなり、神経を圧迫」

バスケでも、ルーズボールやレイアップ崩れで、フロアにダイブするし、

ラグビー並みに首を鍛えておくに越したことはないかも🦆

首(頸部)は全身の神経が集中している部位です。このため日常的に頭部へ衝撃がかかるラグビーやアメリカンフットボールなどのコンタクトスポーツ、そして各種格闘技の選手にとって、首を鍛えることが必要不可欠なことは誰もが知るところです。

DFうまくなろうと思ったら

相手の動き(相手の考え)を予測できないとダメなので、

ハンドラーDF向上には

自分もハンドラーとしてOFの立場にたつ経験が必要と思われる。

(相手の立場、相手の目線に立ってみることが重要)

渡邊選手がオンボールDFでもっと上手くなろうと思ったら、

オンボールOFの練習も増やした方がいいと思う。

(NBAでのオンボールOFの経験不足が、DFにも響いている可能性がある)

(渡邊選手はドリブルからのプルアップスリーを打たない選手なので、

プルアップスリーを打ってくる選手の気持ちや動きがわからず、

その結果、相手に簡単にスリーを打たせてしまってるようにも見える。)

初球を打たない理由

(ダルビッシュ投手の凄さは、全ての球種を決め球として使えることらしい)

(初球をただ見逃すのはもったいないので、2ストライクまでは、厳しいコース(枠付近)は全て見逃し、

真ん中付近のコースだけ長打狙いで強振 も良い気がする:投手が楽にストライク取れないようにさせる。

「コースが甘くなったらやばい」と投手に思わせ続けて、思い切りのいい球を投げさせにくくする)

サンズも、勝負どころでは

ブッカーやKDでくるだろうと、読みやすい。

読めても止められないのがエースの理不尽パワーである。

岡田監督の采配・発言には、これまでの定説を覆すようなものが多い。有名な例を挙げると、打者に「ゲッツー打ってこい!」と指示を出したり、クローザーの条件は「『ビビリ』であること」と説いたり、やや逆説めいた表現を端的に用いるため、受け取る側は身を乗り出してしまう。

楽観的な人:長所(負けてても落胆しない)、短所(勝ってると油断しがち)

勝ってる時(状況を変えたくない時)と、

負けてる時(状況を変えたい時)では、

求められるメンタリティーも異なるので、

性格も考慮して、選手起用した方がいいかも。

(逆転したい時には、

カリーのような楽観的な性格と、観客を沸かせるプレースタイルが望ましい)

(リードを保って逃げ切りたい時は、

ストックトンやダンカンのような、地味で観客の沸きにくい、

冷静、堅実、ミスの少ないプレースタイルが望ましい。)

(勝ってる状況でのカリーPGは、

性格的にも、パス能力的にも向いてないということでもある。)

(死神とまで言われた、名クローザー、岩瀬投手は

「相手を刺激しないように、なるべく静かに終わらせたい」

「相手を刺激するような、ガッツポーズはやらないようにしていた」という)

勝ってる状況で、眠った子を起こすようなことは、避けた方がいい。

(勝ってる時は、地味で堅実なプレーをする方がいい)

(ただ、堅実さだけだと、波に乗りにくいこともあるので注意)

熱い勢いと🔥

冷静な堅実さ🧊の バランス⚖️ がやっぱり大事(中庸)

なぜ、右打者がスイング後に三塁側にバットを自然と投げる姿が理想なのか。

名将が挙げたのは「リストターン」の重要性。バットのヘッドを立てて振り始め、

ボールを捉えてから手首を返すことができれば「力を入れんでも、ボールに力が伝わる。ボールは飛ぶいうことよ」。不動の4番・大山ですら「(バットが)左(三塁)側いけへん」とし、「みんな(バットをボールに)ぶつけたりして打つしかないからな。リストターンしてへんから。三塁側にバット飛んでるの見たのは今年2人くらいちゃうか」

バスケの強いパスも手首でスナップ。

守備について語ったことがありました。

「ビッグプレーとかファインプレーはいらない。

まぁ、たまにファインプレーもあってほしいけどね(笑)」

“ファインプレーは必要ない” 少し大げさかもしれませんが、そのことば通り、

選手たちに徹底して基本練習をさせたうえで、堅実なプレーを求めました。

“相手に流れを渡したくない”

選手たちは、ここぞの場面で幾度となくダブルプレーをとってきました。

バスケでも、凡ミス、ターンオーバーから、速攻食らって、

流れが相手に行くことはよくある。

(堅実なプレーは、相手に付け入る隙を与えない:流れを簡単に渡さない)

ブッカーは、やや強引にダンクに行って、失敗することが度々あるが、

PGやエースの派手な失敗は、相手に流れを渡しやすいので、

勝負をかける必要がない場面では、堅実なプレーを選択したほうがいいかも

。

「優勝」とは、あえて言わない監督

プロ野球の阪神が18年ぶりにセ・リーグ優勝を果たした。前回優勝した2005年に指揮を執っていた岡田彰布監督が復帰し、巧みな采配で頂点へ。

選手が意識しすぎないように優勝を「アレ」と言い換える独特の言い回し

も話題となった。

「俺はリリーフ陣には負けパターンとか敗戦処理なんて言葉を一切言わへんよ。

1軍の戦力として置いているわけやからな」

―よく「普通にやるだけ」と言ってますが「普通」とは。

「普通っていうか、当たり前のことな、当たり前にするいうこと。

これが本当は一番難しいかも分からんけどな。

自分の今の力以上のことをやらんでええいうことじゃないかな。

ゲームで出す力いうのはな、キャンプとか練習の中で、

上げていったらええんやからな。

象徴的なのは木浪やな。あいつ力あったんよ。

最初、言うたもんな。『おまえ、何しとったん?どこにおったん?』ってな。

力あるのに、チームの戦力にならないのはおかしいからな。

それを見極めんのもおれらの仕事やと思うよ」

佐藤輝は来年変わりそうですか。

「ちょっと変わってきたかな。8月以降ぐらいかな。自分の数字もちょっとづつ上がってきて、ホームランも出るようになって、ちょっと変わってきたよな。野球をしている姿や。数字じゃなくてな。練習でも見ててみ。ノック終わったら一番先に走塁練習やっとる。前までは、ノック終わったらずっとクーラーのとこにずっとおったのに(笑)。そういう姿をずっと見とるってことや」

相手を早い段階で諦めさせるのが一番

(阪神 岡田監督「ああ、今日もだめだ」と相手に言わせたい)

(巨人 川上監督「試合途中でだめだという雰囲気はだめだ」)

(バスケなら、4ピリまでに30点差くらいつけて、諦めさせたい)

(ディフェンスが強いチームに、20点リードされたら、かなりの絶望感)

バスケには、野球のようなクローザー(守護神)はないが、

このような展開(投手リレー)に持ち込まれたら、負けるという、

対戦相手が陥りやすい負けパターン or 自分達の勝ちパターン を調べておいて、

そのパターンに嵌め込むのが、上手いゲーム運びと言えるかもしれない。

「負けてる時に相手を探れ」by 岡田監督

「キャンプの時から、全球団探れ(毎日報告書だ!)」

「指導者は指導・助言より、まず、ずっと観察しておく」

指導者がやるべきことについて

「どういう練習をしているか、いい時、悪い時をを把握しておく」。

助言を求められた時に「いい時はこうだった」

けれど「今はこうなっている」と指摘してあげられることが大切だと説いた。

「選手が迷っている時でないと、指導、助言は届かない」ときっぱり。さらに

「新人選手は“今更こんなこと教わらなくてもできてるよ”ということで聞く耳を

持たない。聞いても右から左へ流していく」ことが多いと指摘

「助け舟を求められたら、はじめて指導をしていく」という順序がいいと話した。さらに伝え方としては「“これをやれ”じゃなくて“こういう方法論もあるよ”という相手が自分で判断できるような指導がいい」と自身の考えを示した。

優勝を懸けた、

短期決戦の勝敗は、落合監督でも、なかなか分からない。

「長いペナントレースだったら 立て直し効くけども、

7試合の中では 立て直しは なかなか効くもんじゃないわ」by 落合監督

逆に、危ないかなと思っていた、2007年日本シリーズは優勝

北海道の球場を暗く感じたと言う(それも2006年負けた原因なのかもだそうな)

速く走れてる感覚になって、気持ちがいい(夜の方が涼しいし)。

https://youtu.be/hMAgWQrqNso?si=Kg2kNUy9jU9_b0Rl&t=631

遠い景色はなかなかこちらに近づくまでに 時間がかかります。

遠い景色を見ているという事は、 おのずと視線は遠い所にあります。

夜は、遠くは見通せません。 結果的に、自分の近くの景色を見ています。

すると、近い所なので、景色は早く流れて見えます。

恐らく、視線の置き所が遠い昼は、

景色の流れがゆっくりなので、 体感速度も遅く、

視線の置き所が近い夜は、 景色の流れが速いので、

体感速度も速くなるのではないかと。

相手を力ませる「ゆるい」攻め方 (最年長ノーヒットノーランの9回)

ブッカーがホセ・アルバラードを試みてたが、

もっとうまくやるなら、自分の足を気にするふりとか、

観客や、相手ベンチや、審判に気を取られているふりなどして、

相手にチラッと見られたくらいでは、すぐにはバレないような演技が必要そう。

(スティール狙う気満々の構えを見られて、一瞬でバレてた。)

ホリデーのスティール:3パターン(フィジカル正対・忍者・半身)

DFは腰を落とせと普通言われるが、ホリデーはむしろ腰を少し浮かして

上から相手にのしかかるような形でコンタクトしているように見える。

(腰を落とすと、重心が後ろにいってしまうので、コンタクトと同時に体が後ろに引いてしまう)

中田選手のフィジカル

試合の流れを変えた中田選手

優勝の瞬間

アップのエリアを設ければ、NBA選手の怪我も減らせるかも。

サッカーも野球も控えの選手って試合出る前にウォームアップが出来ると思うんだけどバスケってベンチに座っていなきゃいけないので身体に悪い。世界的にもそうだしそういう競技だから、で済ませないでアップエリアとか作るべきと思う。

サッカーも野球も控えの選手って試合出る前にウォームアップが出来ると思うんだけどバスケってベンチに座っていなきゃいけないので身体に悪い。世界的にもそうだしそういう競技だから、で済ませないでアップエリアとか作るべきと思う。

— 岡田優介(Yusuke Okada) (@ysk_okada) November 14, 2023

サッカーだったら、

監督の前で走って、試合出たいアピールができる。

なお、試合前に

静的なストレッチをすると(おそらく筋肉の収縮力が低下するので)、

スプリントのパフォーマンスが落ちるという。

動的なストレッチをすると、パフォーマンスが向上する。

サッカー選手を対象に、ウォームアップにおけるストレッチ内容と

スプリントパフォーマンス(スピードと加速)への影響を検証した文献(*3)では、「動的ストレッチのみ」を実施した方がスプリントパフォーマンスが高まったことが明らかにされています。

一方で「静的ストレッチのみ」を実施したグループでは、むしろパフォーマンスが下がってしまったと報告しています。これは興味深いです。

MLBのピッチャーの中には、

アップで心拍数を高い状態にして、

その早い心拍数でテンポ良く投げ込むことを好む投手もいるそうです。

(上原浩治投手がそんな話をされていたと記憶している)

フリースローで深呼吸して、

心拍数を落としすぎるのも良くないかも。

大事な試合やプロ野球の試合で先発投手が初回に本来のピッチングができないことが多いのには、心拍数が関係している可能性はあるのではないかと考えました。

2回からは、本来のピッチングに戻ることが多いのは、初回に心拍数が一度上昇していることを経験しているので、自分の身体を扱いやすくなりピッチングが安定しやすくなるということも考えられます。

また、リリーフピッチャーに立ち上がりが悪いと言われる選手がいないことと、

立ち上がりが悪いと言われるピッチャーもリリーフで投げると初めから本来の

投球ができることからも心拍数が関係している可能性はあると思っています。

オリンピックのメダリストは競技前に心拍数を上げて競技に入っていきます。

フィギュアスケートの羽生結弦選手

レスリングの選手たち

陸上の選手たちは、それを実践しています。

僕が取り入れたやり方はレスリングの選手を参考にしました。 先発の時は、ブルペンでピッチングを終えた後に行います。 そのやり方は

前後ジャンプ→腹筋(クランチ)→左右ジャンプ→腹筋(膝さすり)

→バービージャンプ これを20秒ずつ続けて行います。

1分40秒で心拍数が180前後まで上がります。

その後、5~10分後にマウンドに上がれるように逆算して行います。

全部のメニューを股関節を動かす意識で行います。ジャンプは膝を曲げるのではなく股関節から曲げて足を引き上げるジャンプです。 股関節を動かすことは全身の血流をよくする狙いがあります。

レスリングの選手や陸上選手が試合前に抱え込みジャンプをしているのをよく見ますがそのような狙いがあるのではないでしょうか。

レスリングのアップ

バスケでは相手の足を踏んで捻挫することが多いが、

このアップ方法で足を踏み慣れておくのはいいことかもしれない。

ヨキッチもNBAは数字を気にし過ぎてると言ってたような気がしますが、

現代サッカーでもその傾向はあるようです。

(数字は情報量が少ないので楽。人は楽に流されるものだが、

少ない情報=数字だけでの判断は大変危険。内容を見ることが大事。)

ひとつひとつのプレーを丁寧に見るのは、時間と労力がかかる。

スタッツをパッと見る方が楽だが、情報量は少ない。

数値化=不要と思われる情報を捨てて、見やすくすること

(でもそれが本当に不要かどうかは分からない)

物事を数値化する段階で、多くの情報を捨てざるを得ないので、

「数字で全てを把握しよう」というのは、根本から間違っている。

スタッツは、判断の補助にはなるが、メインにするのは怖い。

物事を詳しく知るには、時間と労力がそれなりにかかるのが当然であり、

簡便で楽なやり方では、浅くしか分からなくても仕方がない。

4ピリでだけ、

KD、ビールに、(そしてブッカーに)OFを頼りすぎるのもバランス悪いかも。

(1,2,3ピリと、4ピリでは、攻め方が変わってしまった?)

(ユーバンクスはFG7/9だったが、4ピリでは1本しか打ててない)

(誰で攻めるのかが、早くバレると、相手はDFしやすい。)

4ピリ終盤の左コーナーは、ドライブパスではなく、渡邊選手が打った方がよかった。

(ビールがいるから、ビールで攻めよう、

KDがいるから、KDで攻めようでは、DFは対策を立てやすい。)

(ビールにボールを預けて、そのまま攻めてもらうよりかは、

ビールからパスをもらって、ビール以外で攻めてくるのか?と

ちらっとでもDFに思わせてから、ビールにリターンパスした方が良さそう。)

キャッチ&ドライブフェイク

ポストアップと似た速度で、ゆったりバックターンに入る(DFは反応しにくい)

(ターンの一瞬だけを速くする)

(ヤニスはすごく上手くなってる気がする)

追記;デッドローよりディープローと言った方が良かったかも。

(ローポのギリギリ深い位置にいれば、スペーシングは悪くならないが、

深い位置で我慢できず、ふらふらと横や上に動いてしまうと、

DFに早く補足されてしまうし、スペースも狭くなる。)

ギリギリまで動き出しを我慢して、DFの死角と逆を突きたい感じ)

我慢しきれず少しコーナー側へや、少し高い位置まで、動いてしまう選手が大多数。

(ただ、相手の隙をついて素早く動く意識は、ゴードンもそこまで高くないかも)

内側に、パッと回り込む動き(これができる選手は少ない印象)

ディープローからのリバウンド(2種類のやり方)

押すと見せかけて、逆サイドに回り込む方法もある。

(合わせのパスをもらいたいときも、そのまま待機と、逆サイドへ動く方法があるが、

逆サイドへ、パっと動ける選手は。少ない印象)

追記;

バスケのオフェンス徒然(カウンターとセットでこそ、駆け引きは成立)

(相手にスカウティングでバレても問題ないのが良いオフェンス)

ハンドオフ(カウンター:バックカット)

ハンドオフダイブ&キックアウト

(すごく綺麗に決まった)

最後はカッティングしても良かったと思う

右ドライブでDFを押し込んでから、スクリーン兼パスをした方が良かった

(もうちょっと良い形で味方にスリーを打たせてあげたい)

追記:パスをするときは、味方とDFの両方を視野にいれたい。 : 周辺視 ○

(味方だけを1秒ほど見て、パスすると、スティールの餌食):集中視 ×

(DFの動きを気にしてパスしたい)

(紫方向を見ながら、ローポへ、バウンドパスを右手でできればよかった)

(左利きが左サイドだと、右ドライブ右手パスになるので難易度高い)

視線フェイクパス

敵をスクリーナーにする河村選手

斜めの動きは、DFが守りにくい(でもやってる選手はあまりいない印象)

DFの死角からフラッシュで、面取りしてもよさそうかも

個人的にホーンズセットに良い印象が無いのだが、

最初から両コーナーに待機させるより、

両デッドローから逆コーナーに互いに動くとか、

1人がスクリーン役となって、デッドローに待機するとか、

ハイロースクリーンを使うとかの方が、バリエーションも増えて、

ディフェンスは守りにくいような気がする。(コーナーで休めないけど)

(オフェンスも休めて楽だけど)

サイズのあるチームや、ローテの早いチームには止められてかも。

(背の低い選手が自分についてるときは、コーナー待機でもローポ待機でもいいと思う)

(渡邊選手並に、コーナースリーを相手が警戒してくれないと、あまり意味がないかも)

シューター以外は、コーナー待機より、デッドロー待機の方がDFは怖いと思う。

(選手を休ませる目的以外に、コーナー待機のメリットがあまり思いつかない)

(味方同士のスペーシングは取れても、

DFもそれに合わせて広がってくれて攻めやすくなるとは限らない。)

(しっかりと深い位置にデッドロー待機すれば、スペーシングは悪くならないと

思うが、深い位置にいることを我慢できずに動いてしまう選手は多い)

(オフボールDFは、ボールとマークマンの両方を視野に入れたいわけなので

コーナーよりディープローに立つ方が、DFを視覚的に困らせやすい。)

デッドローなら、パッとゴール下の面取りに移行できる。

オフボールDFでは、自分のマークマンを見失うのが一番怖い。

追記:クラファンも、中抜き手数料ビジネスか・・・(竹中平蔵とか維新とか)

(博物館のクラファン9億円越:手数料が約1.5億円)

>国立科学博物館のクラウドファンディングが「9億円」を突破

— 桃太郎+ (@momotro018) November 6, 2023

手数料およそ1.5億円。物凄く嫌な予感がして調べてみたら、クラファン会社の代表取締役が「慶應卒→ダボス会議→安倍内閣の委員→岸田内閣の内閣官房有識者」という、自民党御用達のズブズブ竹中平蔵ラインだった‥。まさにマッチポンプ。 pic.twitter.com/EBMqqL67TR

そもそも物価高騰にもかかわらず

政府が国立科学博物館の予算を増やすどころか削減した挙げ句、

国民が見かねて寄付した金を、竹中平蔵の一味が中抜きするという

二重の搾取構造になってるのが問題なんだよ。

救急車のクラファンも、この米良某の会社がやってました。

『シートはテープ補修…救急車、新車に替えて! 目標1500万円

済生会前橋病院がクラウドファンディング開始』

優勝パレードもクラファン(5億円が目標だと?:過去の優勝パレードの3倍強)

会見に球団旗なく万博マスコットが出席

(吉村の弟分が斎藤。大阪兵庫奈良は維新知事が牛耳ってます)

阪神・オリックス両球団の優勝パレードについて会見する #吉村洋文 ならびに #斎藤元彦 両維新知事+関経連松本会長。

— Shoji Kaoru 💙💛 (@Shoji_Kaoru) September 22, 2023

球団旗などの掲示は一切なく、万博一色の会見場に球団関係者の姿はなし。

両チームの優勝をネタに、選手や球団・ファン無視で維新や万博の宣伝を目論む薄汚い連中を許さない🔥 pic.twitter.com/mYop01M2EY

~2025年大阪関西万博500日前!~

優勝パレードは11/23だが、なぜか支援募集は11/30まで受け付けている

(万博開催日に合わせてる?)

(「リターン費用等」の「等」は官僚が好んで使う文言:

言い方をぼかすことで、支援金の使い道を拡大できる)

「万博」の文字を削ったように見せかける手法 ↓

両軍が本拠地を置く大阪府や兵庫県などでつくる実行委が、

9月に発表したタイトルが物議をかもすことに。

そのタイトルは「兵庫・大阪連携『阪神タイガース、オリックス・バファローズ優勝記念パレード』~2025年大阪関西万博500日前!~」

会場建設費の増額や海外パビリオンの建設遅れなど

何かと課題山積のイメージが先行する万博。

それだけに、パレードという明るい話題に相乗りし、

令和7年4月の開幕に向けた機運を醸成する狙いだった。

開催費用は過去の優勝パレードの3倍強にあたる5億円と見積もる。

大阪府は職員を対象に、パレード来場者の誘導や回り道の案内などにあたる

ボランティアとして、1500人を目標に募集。当日は勤労を尊ぶ「勤労感謝の日」にあたるが、拘束時間が約7時間となるだけでなく、

食費や交通費は出ず、支給されるのはスタッフジャンパーのみだ。

学生をもタダで利用しようとする下衆さ

2025年の大阪・関西万博の運営主体「日本国際博覧会協会」が、大阪府内の40大学でつくる「大学コンソーシアム大阪」と連携協定を結んだ。多くの学生に万博のボランティアへの積極的な参加を呼び掛け、その活動を学業の単位として認定することも検討。・・・

ボランティアと言えば聞こえはいいが、体のいいタダ働き。

2年前の東京五輪でも「一生に一度」の誘い文句で8万人のボランティアを募り、「やりがい搾取」と批判された。それに懲りず、万博でも単位取得をチラつかせて再び“学徒動員”を図るとは、ブラックな発想だ。

維新万博は恐ろしい(保健所より万博優先)

コロナ禍になって3年が経ちますが保健所をはじめ、多くの職場で長時間労働が深刻化し、いまだに時間外勤務の上限規制や過労死ラインを超えて働かざるを得ない事態が放置され続けています。・・・

現状でも、保健所の職員が不足しているのは明らかです。しかし、府当局は「令和5年度人員体制の編成について」を通知し、万博などの「特定の重要課題」に必要な職員数を捻出するために、他部局の行政職員40人の削減目標を掲げ、昨年4月に各保健所に1名ずつ配置した行政職員についても、削減の対象としています。

・・・まだコロナが収束せず、多くの府民が健康や生活の不安の中にあるにもかかわらず、万博の準備のために、保健所職員を減らすことは、職員だけでなく、府民の命や健康にかかわる問題であり、府民の理解を得られるものでもありません。

保健所をはじめ、行政職員40人の削減目標を撤回するとともに、職員の命と

健康を守り、過重労働を解消するため必要な職員定数増を行うよう要請します。

「何を根拠に『間に合う』と言っているのか分かりませんね」

と言うのは大手ゼネコン関係者だ。

「パビリオンの事実上の工期は24年いっぱいです。建物完成後、

係員の配置や来客数に応じた動線、災害時の避難経路確認を含めた

シミュレーションに、3カ月はかかるからです。

なのに、建物内部の展示工事を25年1月から始めてもOKなんて信じられません。

従来の工期でも開幕にこぎ着けるのは困難です。高校の文化祭レベルでいいなら

間に合うかもしれませんが……。協会はそんなレベルでいいと思い始めたのではないか」

「短い工期で建設するとなると、当然、人材や資材の調達コストが上振れしかねません。協会の言う24年5月には、現状より2割程度上昇する恐れがあります」(森山高至氏)

既に会場建設費は当初の1.9倍の2350億円に膨張。

さらなるコストをかけて、高校の文化祭レベルでは目も当てられない。

総理大臣候補と、親中メディアが囃し立てる、河野太郎

(「次の質問をどうぞ」としか答えない質疑)

「河野太郎が首相になったら日本終了」こんなだぞ。 #デマ太郎「次の質問どうぞ」 国民を片っ端からブロックしまくる #ブロック太郎 が、会見でも記者の質問をリアルブロック。 更にこの惨状で保険証廃止をゴリ押し強行してる時点で100%ありえないって国民は理解しろよな。pic.twitter.com/NCjnOII9lT

— 桃太郎+ (@momotro018) November 7, 2023

再エネ利権で逮捕された秋本は、河野太郎の右腕(菅義偉が親分)

2020年12月15日夜、秋本真利衆院議員=受託収賄容疑で逮捕=は、

業界団体「日本風力発電協会」の代表理事を務める「日本風力開発」副会長と一緒に東京・赤坂のイタリア料理店にいた。

遅れてやって来たのは菅義偉首相(当時)。副会長は、原発の立地自治体に出すような交付金について、風力や太陽光などの再生可能エネルギーも対象に加えてほしいと要望した。

河野家は中国のために働く?

「北京日端电子有限公司 日本端子(河野一族)60%120万ドル

残りの40%80万ドルを出資している(陳炎順氏)の会社です」

河野氏の父で元外相・衆議院議長の洋平氏は同社の大株主であり、

弟の二郎氏が代表取締役を務めている。そんな同社が、

太陽光発電システムの端子製造を主要事業のひとつとしていることと、

かねてから河野氏が掲げている再生エネルギー推進政策を関連づけ

“利益誘導への懸念”を示しているようだ。

また、同社の海外の関連会社が中国本土に展開している点も指摘。以下の投稿のように、同社を介した河野氏への中国共産党の影響が不安視されている。

当編集部でもネット上で拡散されている信用調査会社の株主情報を確認してみたところ、確かに洋平氏が5万8000株、太郎氏が4000株を保有していることがわかった。・・・

日本端子総務部に一連の投稿に関する事実関係を確認しようとしたところ、

「そういうのは結構ですから」と断られた。

中国の下僕「河野洋平(元衆院議長)」

中国の下僕「二階俊博(自民党元幹事長)」

中国の下僕「林芳正(外務大臣)」

岸田新内閣の林芳正外相が就任と同時に日中友好議員連盟の会長を辞任した。

なぜ辞任なのか。その背後には、この組織が長年、対日政策推進機関として中国政府に活用されてきた経緯がある。

米国でも、中国が対外政治工作の一環として日中友好議員連盟を使うことへの

警戒がこれまで表明されてきた。

日本の警察(公安)にも中国スパイはいると言う。(鈴木英司氏の証言)

「日本のスパイだ」として中国で懲役6年の実刑判決を受けた元日中青年交流協会理事長の鈴木英司氏が、自身の体験を著書にまとめた。鈴木氏はこの中で、

公安調査庁の中に中国のスパイがいるのではないかとの疑惑を指摘。

そのスパイからの情報が自らの拘束につながった可能性があるとしている。

公安のように情報をひた隠す機関に、中国スパイが入りこんでいるのは致命的

「日本の公安調査庁はスパイ機関」記載された中国の極秘裁判資料を入手。

浮かび上がるのは“スパイ行為”で拘束された日本人と公安調査庁との接点でした。中国高官から「公安調査庁にスパイがいる」と告げられた懲役6年の実刑判決を

受けた日本人が証言しました。

スパイ行為に関わったとして、中国当局に拘束された17人の日本人。

そのうち実刑判決を言い渡されたのは10人です。裁判はすべて非公開。

判決文がスパイ組織と断定したのは、日本の公安調査庁。そして、2人が「スパイ組織と知りながら任務を受け、情報収集活動」を行っていたとしています。

鈴木氏への判決文

「被告人は(調査官の)A、B、C、Dから依頼された中国に関する情報を収集し

提供する任務を受けた。中国朝鮮関係などの情報を聞き取り、入手した情報を

Aらに提供した」

日中交流団体の元理事長で、政府関係者との勉強会などを頻繁に行っていた鈴木氏。判決文に記された調査官らとは実際に面識があったといいます。

判決文で調査官とされていたA氏は当時、鈴木氏に情報収集の任務を依頼するため、接していたのでしょうか。判決文に記載されていたA氏を直接取材しました。

判決文に記載 当時の「調査官」A氏

「なんだったかな。えーと。何かの研究会でいらしてた気がする。なぜその方に

関して私が認定されるのか、私の側の問題ではないので」

Q.関東公安調査局の元調査官とあるが間違いか?

判決文に記載 当時の「調査官」A氏

「その点についても、私から何も答えることはできないと思う」

鈴木氏は拘束中に驚くような出来事があったと明かしました。

鈴木英司氏

「裁判所に行くために護送車に乗りました。目の前に私の友人がいた。いろいろ車の中で話をしました。『公安調査庁には大変なスパイがいます。日本でしゃべったことが筒抜けです』と私に言うんです」

鈴木氏は、旧知の中国の外交官と再会を果たします。この外交官もスパイ容疑で拘束されていたという事ですが、車内で「公安調査庁内に中国スパイがいる」と打ち明けられたといいます。

鈴木英司氏

「取り調べのときに公安調査庁のみなさんの写真を見せられた。

それも身分証明書の写真ですよ。隠してスナップ(写真)を撮ったわけではない」

取調官から、10人分の顔写真が並んだ紙を複数枚見せられ、面識のある調査官を示すよう指示されたといいます。氏名も把握していたという中国当局。

鈴木英司氏

「なぜあるんですか、日本のものが。

ここまで彼ら(中国当局)が把握しているのでは」

中国の下僕「山口那津男(公明党党首)」

中国のために働く政党「公明党」(スパイ防止法も土地規制法も作らせない工作)

中国は日本の公明党以上に親中の政党は世界にいないとみなし、日本共産党は反中の敵対勢力と見ている。次に親中なのは自民党なので、

自公連立ほど中国にとってありがたい存在はない。思うままに動かせる。

事実、中国共産党の機関紙である「人民日報」にも、いかに公明党が親中であるか、いかに日本政府を親中に導いているかに関する論考が載っている。

この論考は、中国政府のシンクタンクである中国社会科学院の日本学研究所が発行している『日本学刊』という学術誌(2017年第二期)に寄稿されたもので、

作者は日本の創価大学教授で中国の復旦大学日本研究センター研究員でもある汪鴻祥氏だ。

日本学研究所は、まるで創価学会の巣窟かと思われるほど、創価学会関係者が多く、中国における宗教は弾圧しているのに、日本の宗教は「公明党」に限り絶賛していたことに、非常な違和感を覚えた経験がある。

中国は、日本共産党を通して日本政府を動かすことはできないと認識しており、

あくまでも公明党と緊密に連絡し合い、公明党を通して日本の内閣を反中に向かわないようにコントロールしている。

だから中国は自公連立を強く応援しているのである。

自民党の大幹部も、連立与党の公明党も、党勢拡大に大金を使う維新も、

みな中国の下僕と化している(日本国民のための政治が行われるはずもない)

中国の下僕「鈴木直道(北海道知事)」

この問題を取材するジャーナリストの横田一氏は、

「つまり、鈴木知事は元大グループが10億円以上の転売益を稼ぐのに協力したとも言える。実は、17年当時から、元大グループが過去に長野県のスキー場を転売したことが問題視されていました。一方、中国系航空会社が10億円でリゾート施設の買収を持ち掛けたのに、市の担当者は選考委員にその事実を伝えず、元大グループありきで強引に売却話を押し進めた形跡もあります。さらに、

市長だった鈴木氏は元大グループと転売禁止の契約すら交わしておらず、雇用継続や100億円の投資話についてもほぼ全てを口約束で済ませていた。それを反故にされては行政の対応としてあまりにもお粗末です」

鈴木知事は菅チルドレンで、二階幹事長にも可愛がられているため、

道議会で追及したのは共産党議員だけ。

中国の下僕「川勝平太(静岡県知事)」

リニア開業を目指す浙江省の中国共産党委員会書記を2002年から5年間務めたのが、現国家主席の習近平氏である。静岡県前知事である石川嘉延氏は2002年から三度、知事として訪問団を率いて訪中し、習氏と会談している。

川勝知事もその石川氏の先導で、当時は国家副主席だった習近平氏と2010年に会談している。川勝知事は石川知事時代にブレーンを務めていたこともあり、ともに〝大の親中派〟である。

川勝知事は浙江省との関係をさらに深めて、静岡の特産物を中国でつくる計画や、大量の中国人観光客を受け入れる宿泊施設の建設計画などを提案。2013年に習主席から「中国友好交流提携賞」を授与されている。静岡県と浙江省は1982年から友好都市関係を結んでおり交流が盛んで、富士山静岡空港は中国便が多く、渡航制限前まで杭州市および寧波市などに中国便を定期就航させている。杭州便は毎日便だった。

また、中国共産党の機関誌「人民日報」のインタビューでは、20歳のころに『毛沢東選書』全巻を読破し、毛沢東の農民とブルジョアの対立に興味を持ったという。さらに、「日本は『一国二制度』の考えに工夫を加え、さらに発展させて、『一国多制度』をつくることができたらよいと思います」

「静岡と浙江省の関係は何があっても揺らがない」とまで述べている。

中国の下僕「玉城デニー(沖縄県知事)」

玉城デニー知事は26日の定例記者会見で、河野洋平元外相が会長を務める日本国際貿易促進協会の訪中団の一員として16~19日に訪中した際、

面談した胡春華副首相に対し「中国政府の提唱する広域経済圏構想『一帯一路』に関する日本の出入り口として沖縄を活用してほしい」と提案したことを明らかにした。胡副首相は「沖縄を活用することに賛同する」と述べたという。

中国の下僕「吉村洋文(大阪府知事)」 (大阪の港が中国に取られるリスク)

大阪府の吉村洋文知事は30日の府議会本会議で、府と大阪市の共同部局が昨年12月に結んだ中国・武漢との港湾提携について「国防の観点から、問題があるなら当然やめるべきだと思うが、そうとも思わない」と述べ、協力関係を維持する考えを示した。

日本の民間団体と武漢を抱える中国・湖北省人民政府が都内で主催した「説明会」の席上で提携が締結されたが、この説明会のプログラムに「一帯一路」の記載があった。

中国の下僕「橋下徹(元大阪市長)」

電力インフラは、私たちの生活、そして安全保障にも欠かせない重要な基幹インフラです。その電力インフラの一つである大阪の南港北にある咲洲メガソーラー太陽光発電所において、外国企業である上海電力が運営しています。

大阪市の事業であるこのメガソーラーについて、外国企業が運営すること、そして、その上海電力の参入要領が不自然であるということが大きな問題となっています。

経緯は橋下徹市政での平成24年(2012年)12月、事業者として伸和工業㈱と

日光エナジー開発㈱の連合体で賃貸契約が締結されました。

咲洲メガソーラーの実態-上海電力の参入2022-6-1時点/

そもそも上海電力は咲洲メガソーラーの入札に関わっていません。それが入札後、わずか1年半後には、入札した企業と入れ替わっています。

しかも建設時期が加入前から始まっていることも踏まえ、当初から、

他企業を隠れ蓑にした参入と疑念を生じざるを得ないものです。

企業が所有していた10.3haの遊休地を購入し、上海航天汽車機電製の単結晶シリコン型パネル(270W/枚)を1万8700枚、設置した。

EPC(設計・調達・施工)サービスは伸和工業(大阪市)が担当

上海電力は、1882年に設立され、130年以上の歴史がある。

国有の中国の5大電力グループの1つである国家電力投資集団公司(SPIC)の

傘下にある。日本法人の上海電力日本は、2013年9月に設立され、

FITを活用し再生可能エネルギー発電事業に取り組んでいる。

悪名高いFIT制度(「再エネ賦課金」を庶民からむしり取る制度)

追記;「チャンスで打てる秘訣は何ですか?」と聞かれたイチロー氏

「打席に入るまでの自分の動き、自分のリズムを作って打席に入れるかはすごく

重要で、自分の形、自分の呼吸とか間合いはすごく大事で有効。

打席に入ってからが勝負ではなく、そこに入るまでに自分のリズムで入っていく

ことは重要なポイント。これ、必ずみんなに伝えます。がんばれ!」

と肩をたたいた。

DFで相手のシュートを落とさせるためには、相手のリズムを狂わせるようにプレッシャーをかける、

シュートを急かせることが重要。

(プレッシャーをかけにくると相手が予測している場合は、あえて様子見をして相手の予測を外し、

プレッシャーをかけにこないと予測している時に、ぱっとプレッシャーをかけにいくのが理想かも。

相手の心を読んで、意表を突くことが重要)

追記:宮本武蔵『五輪書』:影を動かすといふ事(火之巻)

敵の位の見わけざる時は、我かたよりつよくしかくるやうに見せて、

敵の手だてをみるもの也。

敵の手だて(敵の手の内)をみては、

格別の利にて勝つ事やすき所也。

敵をむかっとさせるには、きわどき心、むりなる心、思はざる心の3つがあるという。

「敵の思はざる所へ、いきどふしくしかけて・・・」

追記:宮本武蔵『五輪書』:移らかすといふ事(火之巻):あくびは人に移る

いかにもゆるりとなりてみすれば、

敵も我事に受けて、気ざしたるむものなり。

其うつりたるとおもふ時、

我方より空の心にして、はやくつよくしかけて、

かつ利を得るもの也。

追記:宮本武蔵『五輪書』:空之巻

まよひの雲の晴れたる所こそ、まことの空としるべき也

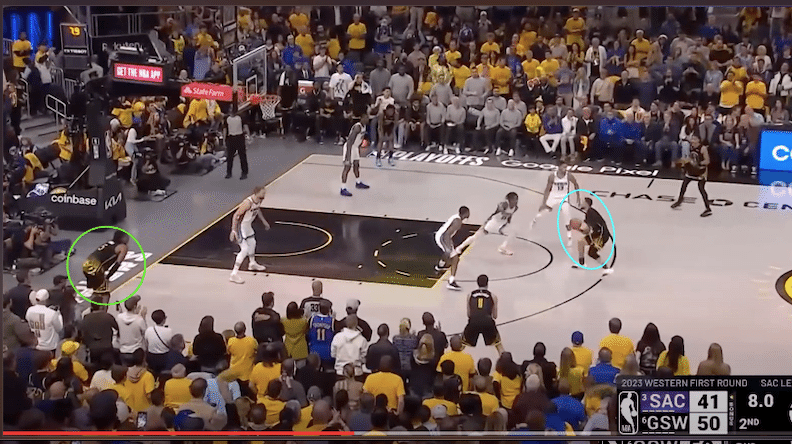

追記;優勝経験4回のドレイモンド・グリーン

「現在のロッカールームには、大人たち、プロフェッショナルな奴ら、安定感のある実力派が揃っている。それが実を結んでいるんだ。セカンドユニットを見てほしい。時折、ファーストユニットよりも優れたプレーをしている。常に選手たちには伝えているが、優勝するにはスターターではなく、ベンチプレーヤーが重要なんだ」

こうゆう速攻とエネルギーをもっと増やしていきたい。

ENERGY ⚡️ pic.twitter.com/Cu3Y7nRKrf

— Phoenix Suns (@Suns) November 3, 2023

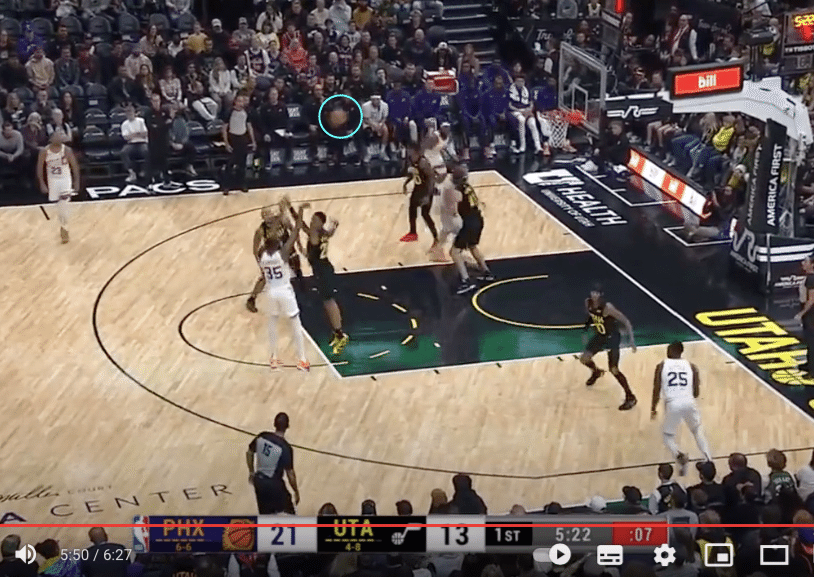

ウェンバンヤマが渡邊選手をマークしに行ってた分、

サンズはもっとインサイドで点取りたかった(ヌルキッチは体調悪かった?)。

ゴール下のイージーシュートや速攻はスパーズの方が多い感じ

(相手がシュートミス後の速攻を狙って成功している時は、OFリバウンドに行くのを我慢するのも大事)

(OFリバウンドは相手の油断を突くのが肝なので、毎回取りにいくと警戒されてボックスアウトの餌食)

(相手のボックスアウトの意識が高い時は、無理に取りに行かず、すぐ戻った方が良い)

(OFリバウンド取りにこないな〜と相手が油断してきた頃に、パッと取りに行くと成功しやすい)

(ルーニーやヨキッチのように、体格差があって、

DFにボックスアウトされても、上からもぎ取れる自信があるときは

ゴリゴリ取りに行く方が相手は嫌がるし、ボックスアウトで疲弊させれば相手は走れない。)

(カウンター速攻を狙ってきている相手に、複数人でOFリバウンドを取りに行って、

速攻のチャンスをくれてやる必要はない。OFリバウンドチャンスをゼロにしたくないなら、

足の速い選手1人だけにチャレンジさせればいい)

ウェンバンヤマのOFが好調だったが、彼にDFを頑張らせて体力を削り、あわよくばファールアウトさせる

攻撃プランもあった方がいいかも。

(ウェンバンヤマがDFでついている選手に積極的にドライブさせてシュートorキックアウトとか)

(渡邊選手はスリーのフェイクでウェンバンヤマをもっと外につり出してからドライブした方がいい)

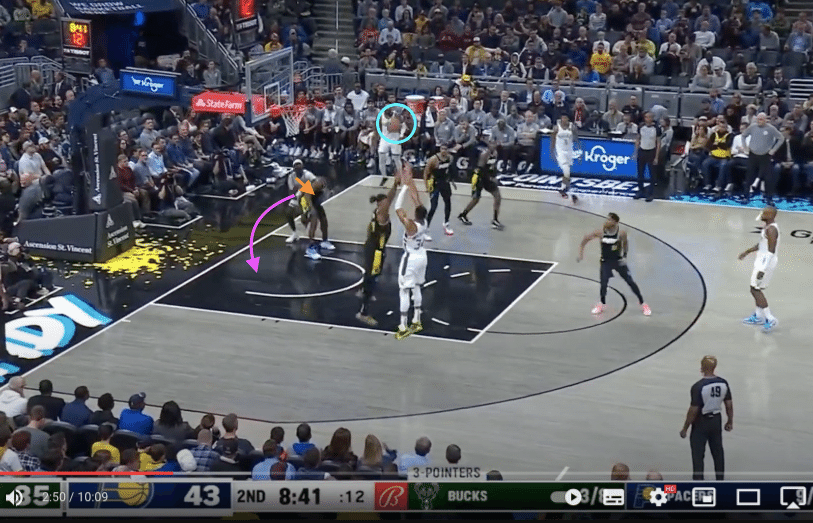

追記;2023.11.4 キャブスvsペイサーズ 4ピリ3:08

モーブリーのクローズアウトは上手かった。

(ダッシュ&ミニジャンプで相手の右側に着地し、

左ドライブを強制させ、自分も着地と同時にすぐに切り返すDF)

「 カウンター速攻 > 複数人OFリバウンド 」

速攻狙いのボールプッシュは ローリスク・ハイリターン だが、

複数人OFリバウンドは ハイリスク・ハイリターン である。

逆にいうと、

リバウンド後のカウンター速攻や、ボールプッシュをしてこないチームには、

複数人でOFリバウンドを取りに行ってもリスクは少ないと言える。

速攻を狙う意識が高い選手をチェックしておき、

OFリバウンドを取りにジャンプしなくていいから、

その選手にボックスアウトを頑張らせるような動き(相手の背中を押しこむ動き)をすれば、

トランジションの最初の一歩を遅らせることができるように思う。

(速攻の可否は最初の一歩で大体決まるし)

追記;リバウンド争いで、ランニングジャンプをしないときは、

腕を下げるより、上げて構えた方が、いち早くボールに触れる。

小柄な選手と違って、ランニングジャンプしなくても、OFリバウンドを取れる。

追記;人体の内部は「左右非対称」(重たい肝臓が右側にある:1.5 kg くらい)

肝臓の重さのおかげで、体重は本来、右側にかかりやすい。

それを普段は、脳が補正して、左に体重をかけるようにして

バランスを取っているのだが、

酒に酔っぱらって、脳の補正が効かなくなると、

左右にふらふらと千鳥足になる。

酔っぱらった人は右側に倒れる可能性が高いので、

支えるときは、右側から肩をかすと良いと思われる。

(陸上トラックを右回りには走りにくいのも、

カーブで右に体を傾かせると、倒れやすいためと考えられる)

リバウンドのポジション争いで

単純に相手を押したいときは、右半身を相手に押し付ける方が

相手に重さを与えることができるかもしれない。

菊池は以前から、左投手と右投手で感覚の違いがあると認識していた。フォームひとつとっても、お手本として提示されたのが右投手であると、菊池にとってはしっくりこないこともあったという。それが、同じ左腕だった土肥コーチの指導を受けることで整理された。

PRI(Postural Restoration Institute)理論というMLBやNBAでも採り入れられている新種のトレーニング法に精通。指導者としての認定も受けている。

この理論が左投手と右投手の違いに頭を悩ませていた菊池にとって、

積年の課題を解決するものだった。

PRI理論とは、人間は左右非対称の身体であるというところに注目し、非対称であるから使われやすい筋肉と使われにくい筋肉が存在することを認識する。

そのうえで、使いすぎている部分の抑制と使われていない部分の活性化を行う。

どれほど体幹トレーニングをしても、体幹の使い方や正しい動作を知らなければ

パワーを有効に使うことはできない。鍛えた体幹を動きに反映するアプローチをトレーニングから取り入れているのだ。

根城氏はこう続ける。

「菊池さんの場合でいうと、右股関節に“詰まり”がありました。身体の左側でテークバックした時はすごくきれいに回旋できていたのですが、右側に体重移動すると、身体(脊柱)の回旋ができていなかったんですね。どこで問題が生じるかというと、股関節なんです。

当初は“身体が硬いのかな”と思ったんですけど、実際は柔らかい。可動性はあるんですけど、それを上手く使いこなせていないと分かりました。股関節と脊柱の正しい運動動作を身につけることに重点をおいて、ピッチングの最後まで身体全体をコントロールする。そのように調整できれば、パフォーマンスは伸びると思いました」

右股関節を使い切れない原因は、左投手に共通する身体の特徴にある。

追記:サッカー(右足でも左足でも、遜色なく蹴れるように練習するスターたち)

左右差を改善する、具体的なトレーング↓

利き目を変える重要性(バスケでもパスコースを読ませない工夫に使える)

(このとき、左目が利き目だと、左目を使おうとして、お腹を見せる体勢になりがち)

バスケだと、半身の状態から背中側にパスを出すには、

頭越しのフックパスやジャンピングパス、もしくは

バックビハインドパスになるが、

ジャンピングパスはDFに咄嗟に腕を伸ばされてカットされることが多いので、

バックビハインドパスを正確に遠くまで飛ばせる技術を身につけることが、

DFを欺くという観点ではベターなパスに思える。

(背の低い選手がジャンピングパスを多用するのは良く無いと思う。)

ヤクルトのベンチ裏(ベンチを明るくした選手を表彰)

心の逃げ道を持っておく術

余談:過学習の弊害(細部まで適応しすぎると、不測の事態に応用が効かない)

(いい加減さやテキトーさも大事)

過学習とは、統計、機械学習において、データの傾向に沿うようにモデルを学習させた結果、学習時のデータに対してはよい精度を出すが、未知データに対しては同様の精度を出せないモデルが構築されてしまうことです。過学習になると、モデルを実運用することが難しくなってしまいます。

過学習は、特定のデータにモデルが過剰に適合(学習)してしまうことによって生じます。モデルを学習する際には、過学習の発生に注意しながら、データ、モデル、学習方法それぞれに対し、それを防ぐよう対処する必要があります。

色々と考えながらも神経質にはならない井川投手(何だかヨキッチに見えてきた)

楽天家=自分をよく知る、開き直りと自信

現役時代、あんなにどっしりとしたエースの風格を漂わせていたのに

実はこんなにテキトーだったなんて、この回面白すぎるw

「ピンチになったら抑えれば良いんで」という一言に

プライドと自信が滲んでて好きですわ

ピンチを抑えるために練習してるんで、いわば見せ場ですからねって

昔サンテレビで言ってました

セ・リーグ最後の20勝左腕(2023年時点)

サウスポーの渡邊選手も

決める時はスパッと決めるし、

外す時は豪快に外すタイプに見える。

W杯の時もそうだったが、引き締まった表情の時の方が

いいプレーをしている印象(崖っぷち精神🔥)。

エンドワンを取れなかった時の表情を見てこの試合はダメそうな感じは

した。(ベンチに戻ってから悔しさを見せても遅い)

腹筋背筋の鍛え方や、腕を使ったバランスの取り方が少し弱いのかもしれない。

(中田英寿選手を参考)

ガード状態のスリーは相手との戦いだが、

オープンスリーは自分との戦いでもある。

(自分と戦うより相手と戦う方が楽な場合もある)

クラッチスリーを決めてきた実績はあるのだから、

練習どおりに自信をもって打てるかという勝負でもある。

右コーナー1本(3ピリ 0:06:同点の場面)

左ウイング1本(4ピリ 4:55:2点リードの場面)

左コーナー2本(4ピリ 10:17、4ピリ 1:50:2点リードの場面)

右コーナー2本連続(4ピリ 9:53、4ピリ 7:54)

左コーナー2本(4ピリ 10:34:2点リードの場面

4ピリ 0:16:1点ビハインドの場面:ミスタークラッチ)

気まぐれ考察:「時間の数え方」は「主観的」

数というものは客観的に見えますが、

数を数えるには単位が必要で、

単位の選び方自体は主観的だ、という話を以前書いたと思います。

(この部屋に「何人」いるかを数えるには、「人」を定義しないといけないし、

昔の白人の一部は、黒人を人としてカウントしなかった歴史もあります)

時間がどれくらい経ったかを、

数として数えるには、単位だけでなく、

数えるテンポの取り方も問題となってきます。

いち、にー、さん、と数えるテンポは

人それぞれ微妙に異なります(客観的ではなく主観的)。

数えるテンポは心臓の拍動にも影響を受けると思いますが、

たとえば、緊張して胸がドキドキするような状態では

数えるテンポもそれにつられて普段より早くなると考えられます。

自分としては時間が経った(時間をたくさん数えた)のに、

実際にはそれほど時間が経っていない

(時計という機械は時間をたくさん数えていない)ということになりえます。

(そのズレが、「まだこんな時間か」と言わせる)

時間の経過を、

体験したイベントの数を数えることで把握する場合は、

・印象的な体験イベントが少ない場合(家で1日中ごろごろしていた場合)、

数をそれほど数えていないので、時間が経った感覚は薄くなります。

(もう夕方になっている・・・という感覚)

(丸1日、完全に寝た場合、イベント数がゼロなので、

1日経ったことに気がつけない)

・印象的な体験イベントが多い場合(旅行でいろんな初体験をした場合)

数えられるイベント数が多いので、時間が経った感覚は濃くなります。

(多くのイベントを体験している段階では、1日を長くも感じるし、

体験後にイベントの数を振り返って数える時は、1日を短くも感じる。)

普段の1日のイベント数 < 旅行時のイベント数 :濃い1日

普段の1日のイベント数 = 普段の1日のイベント数 :普段の1日

普段の1日のイベント数 > 家でごろごろのイベント数:薄い1日

どのイベントを印象に残るものとしてカウントするかは

その人の認識能力に関わってくるので、

極度の集中力で認識能力が激増している場合、

周りがスローモーションに見えるのだと考えられます。

(ジョホールバルの岡野選手のように)

日常的に何度も反復するイベントについては、

脳が省エネしようとして、印象に残さないようにするため

カウントできなくなる=薄い1日に近づきます。

(年を取るにつれ、初体験は少なくなり、1日が薄くなりがち)

(もう1年経っているというのは、その1年の間に印象に残るイベントを

あまり体験しなかった=数えられなかった、ということでもある。)

時間の認識(時の数え方)には個人差があります。

濃い1日もあれば、薄い1日もあり、濃い人生もあれば、薄い人生もあると。

(長く生きても、体験や思い出の少ない人生は、薄い人生と言えます)

気まぐれ考察2:「意味」について考えてみる。

「猫は猫である」、「AはAである(A=A)」といった文は

「トートロジー tautology(同語反復)」と呼ばれますが、

「無意味」なことを言っているとも言えます。

(「ταυτο(同じ)」+「logos(ことば)」)

そこから考えると、

「A=?」の ? のところに、A以外のものが入る時、

それは「有意味」だと言っていいように思います。

無意味:「A=A」、「猫=猫」 (猫は猫である)

有意味:「A=B」、「猫=脊椎動物」(猫は脊椎動物である)

「A=?」の ? に当てはまるものがたくさんあるほど、

A は多義的(たくさん意味を持つ)と言えますし、

意味が多いものほど「重要」とも言えます。

「自分の人生に意味があるのか?」という問いかけについては、

「その人の人生=?」の ? に当てはまるものを考えてみればよく、

当てはまるものが少なければ「人生に意味はない」論に傾きますし、

当てはまるものが多ければ「人生に意味はある」論に傾くと思われます。

(「私の人生=仕事一筋」という人は、仕事を辞めた後、悩むことになります)

( 「A=B」はAとBとの関係性を示しているわけなので、

世界との関係性や、他人との関係性が無い孤独な状態になると、

人生の意味を感じにくくなると予測されます。)

何かを定義するときに、循環論法はよく非難されるのですが、

すべてを定義することはできない(無限後退する)わけなので、

「循環の輪が大きい定義」はそれだけ「有意味な定義」であり、

「循環の輪が小さい定義」はそれだけ「意味の少ない定義」と

考えればいいように思います。(意味が少ない=有用な定義じゃ無いと。)

無意味(孤独状態):「 A=A 」

意味が少い循環定義;「A=B=C=A」

意味が多い循環定義;「A=B=C=D=E=F=G=H=I=J=K=L=M=N=A」

ーーーーーーーーーーー

ただし、他との関係性があまりに多すぎると(意味が多すぎる、複雑すぎると)

記憶や理解に大きなエネルギーを必要とするので、疲れます。

(感情も複雑で大きなエネルギーが必要)

(人間関係も複雑になりすぎるとしんどい)

「多すぎず、少なすぎずのバランス」が結局大事と思われます。

良いと言われることでも、やり過ぎは害になるということ。

孔子が二人の門人 子張(師)と子夏(商)を比較して、

「水準を越した師も水準に達しない商も、ともに十全ではない。

人の言行には中庸が大切である」と説いた故事に由来する。

追記;サンズvsスパーズの初戦

この確率が続くとは思えず、案の定、4ピリで確率が落ちて、追い上げられ逆転負け

Wカップの日本vsカーボベルデ戦もそうだったが、

スリーが当たってリードしてる時は油断禁物。

(大量リードから追い上げを喰らう展開では、スリーがますます入らなくなる)

(スリーで楽に点を取りすぎると、ペイントアタックのリズムが掴みにくくなる)

サンズが特にひどかったのは、

大量リードで気が緩んでDF強度が落ちたことと、

後半にあり得ないターンオーバーを複数回していたこと。

(コーチ陣は選手たちに喝を入れるべきだった。試合終了まで気を抜くなと。)

追記;仲間のミスを指摘するのが大事なのは、

同じミスを繰り返さないように修正を効かせるためであるのだが、

ミスをただ単に責めたり、貶したりするだけになってしまうと、

ミスした人は気落ちしたり、萎縮したり、不貞腐れたりして、

プレーの質が下がってしまいやすい。

(試合中に、味方のプレーの質を下げてしまう振る舞いはやめるべし)

ミスした仲間を励ますことは、

チームスポーツでとても大事な技術だし、

ミスはチーム全員でカバーするものである。

(誰かが気を抜いてミスったら、気を抜くなと前もって声かけ

できていなかった周りにも責任はあるということ)

油断や怠惰なプレーに対して喝を入れることも大事。

コーチやチームメイトが言えることが重要。

(KDはダブルチームへの対応をもっと練習した方がいいかも)

更新加筆しすぎたので、ぼちぼちやめます(重くなってきた)🐈

気になったブレーなど🏀

2ピリ 8:53 エリゴー

キラークロスオーバーの時の

(ティムハーダウェイっぽい)レッグスルー

2ピリ 7:48 KD 右コーナー

ハンドオフにあがると見せかけたバックカット

その前はハンドオフからミドルショット決めてた

2ピリ 5:43 ヌルキッチ OFリバウンド

相手より先に右腕を上に伸ばせている

2ピリ 1:10

P&R&C ウイングではなくハイポからスクリーンに行くバージョン

すごく綺麗にきまった

2ピリ 0:06 ブッカー スリー ムーブがすごく綺麗

3ピリ 3:39 ボルボル OFリバウンド

自分の真上ではないボールに対しては

両手ではなく、片手でまずさわりにいって、自分の方に引き寄せる方がいいと思う

3ピリ 3:29 P&R&Cのようなもの

スクリーンが低い位置なので、勢いよくドライブできない。

コーナーの渡邊選手への

DFがディナイで高い位置にいるので、

バックカットをした方がよかったかも。

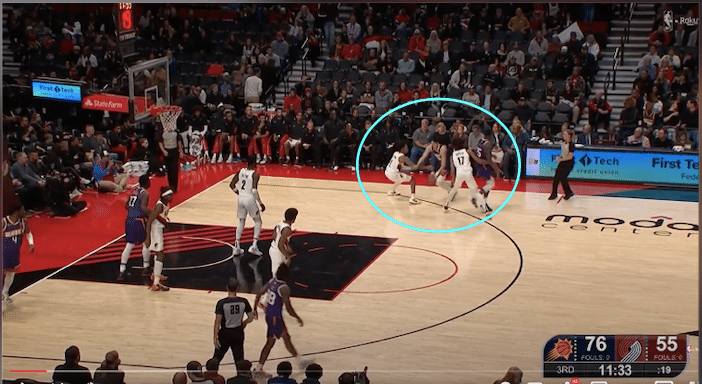

3ピリ 0:17 トップ&エンド4人 ブレイザーズOF

ローポに2人いるので守りにくそう

渡邊選手のプレー

細かいドリブルで間を割る(抜いたあとはダブルクラッチでもよかったかも)

(パスは角度的に、右手で出す方がいいかも)

ダブルクラッチでシュートしにいってもよかったかもしれない

左手主導だと、コーナーには出せても、ウイングには角度的に出しにくいので、

DFにコーナーを押さえられた時、手詰まりになると思われる。

サイモンズへのクローズアウトDF(うまく行ったケース)

クローズアウトがうまく行かなかったケースも何度か見られた

3ピリ 11:16 クローズアウト

距離的に間に合わない時はコーネットコンテストのほうがいいかも

(早めに跳んで、相手が一瞬でもドライブしようかなと考えてくれれば儲け物)

3ピリ 9:15 クローズアウト

ハーキーだったが、ブロックに跳ぶふりもありかも。

3ピリ 8:22 vs サイモンズ

相手のキャッチがぶれたので、

そこでもっと距離を詰めれたらよかった

3ピリ 7:37 vs サイモンズ

相手にプレッシャーをそこまでかけれてない感じもする

(間合いをもう少し詰めたい感じはする)

4ピリ 3:38 ピックアンドロール

DFが前に出てきたので、そこで一歩ドリブルで引ければ

ダイブした味方にパス出せたかも

(ダイブした味方のことを見れてなさそうにも見えるが、

ノールックパスも視野に入れていたのならgood)

フリースロー:2本とも前につんのめってショート気味

(打ったあと、前重心になるよりかは後ろ重心の方が良さそうに個人的には思う)

3ピリで

中央から打つスリーが2本とも左にずれていた気がする(偶然?)

コーナーやウイングに比べて、中央の精度が若干悪いような気がするのは

偶然ではない原因が何かあるのだろうか?

(中央は、ボールのもらい方のバリエーションが多いと思うので、

その分、シュートも難かしくなるというのは考えられる)

(基本的には、前方向に走る勢いが強いときはロング、

横方向に走るときは、体の捩れで左右のブレが出やすくなる。)

走る勢いや、体が捩れる反動を殺し切る方法として、

両足ジャンプストップ(幅広)でまずしっかり止まって、

そのあとシュートの足幅に踏み直す方法がある。

ランニングでも、スポットアップに近い形をつくれるストップ。

(体が流れにくいのでスリーの精度が上がる)

(もしDFがついてきたら、ドライブに移行できる構え)

比較↓(渡邊選手も踏み直しのステップを使った方が、精度あがるかもしれない)

両足ストップの足幅を広くして、まずはしっかり止まり、

DFの状況を見ながら、足を踏み直していいかも。

(その踏み直しをフェイクにしてドライブもできる)

ドンチッチの幅広ストップ

このストップの仕方はいいと思う。

(ミドルは多少、空中で流れても決めれるだけの技術をもっているのだと思うが、

ランニングスリーのときには、ちょっと流れるだけで、ズレが増幅されてしまうと思われる)

(ハリスのような、ランニングのジャンプショットスリーを決めたい場合は、

真上に跳ぶ技術が不可欠だが、ドライブとミドルショットで点を取れる渡邊選手の場合は、

いったんきっちり止まってフェイクを入れる止まり方のほうが相性がいいかもしれない)

ボールをもらう前に、止まる準備をするステップ

シュートモーションの比較(ほとんど一緒に見えるが)

(スポットアップに比べると、ランニングでは

ボールを上にあげる動作とジャンプのタイミングが微妙に違うような気もする)

(スローで見ると、スポットアップ時より、ボールを少し早く上に構えているようにも見える)

渡邊選手のこのシュートは、ボールを上に構えてから、ジャンプしているようにも見える。

スポットアップの時は、ランニングの時よりも、

ボールを上げる勢いをうまく使って、ジャンプできているように見える

追記:ジャンプのとき、片足をあげてバランスを取るやり方もある

エイトン越しのフェイダウェイ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?