過剰包摂と中間層崩壊の側面#6:どうあがいても下流

日本人であれば大多数が中間層・中流階級として包摂されてきたが、バブル崩壊で経済的余力が失われていく過程で、"叩き出し"のゲームが始まった。そういう状況下で転落という形で"叩き出される"恐怖からくる埋め合わせの行動と、一方で積極的に"叩き出そう"とする動きの両方があるのではないか。

今回は、下流への転落を恐れるあまり、その行動が下流への転落を促すという絶望的な状況が2010年代を通じて悪化したことを見ていきたい。

安定志向から転落不安へ

シリーズ3回目の締めくくりにこう書いた。

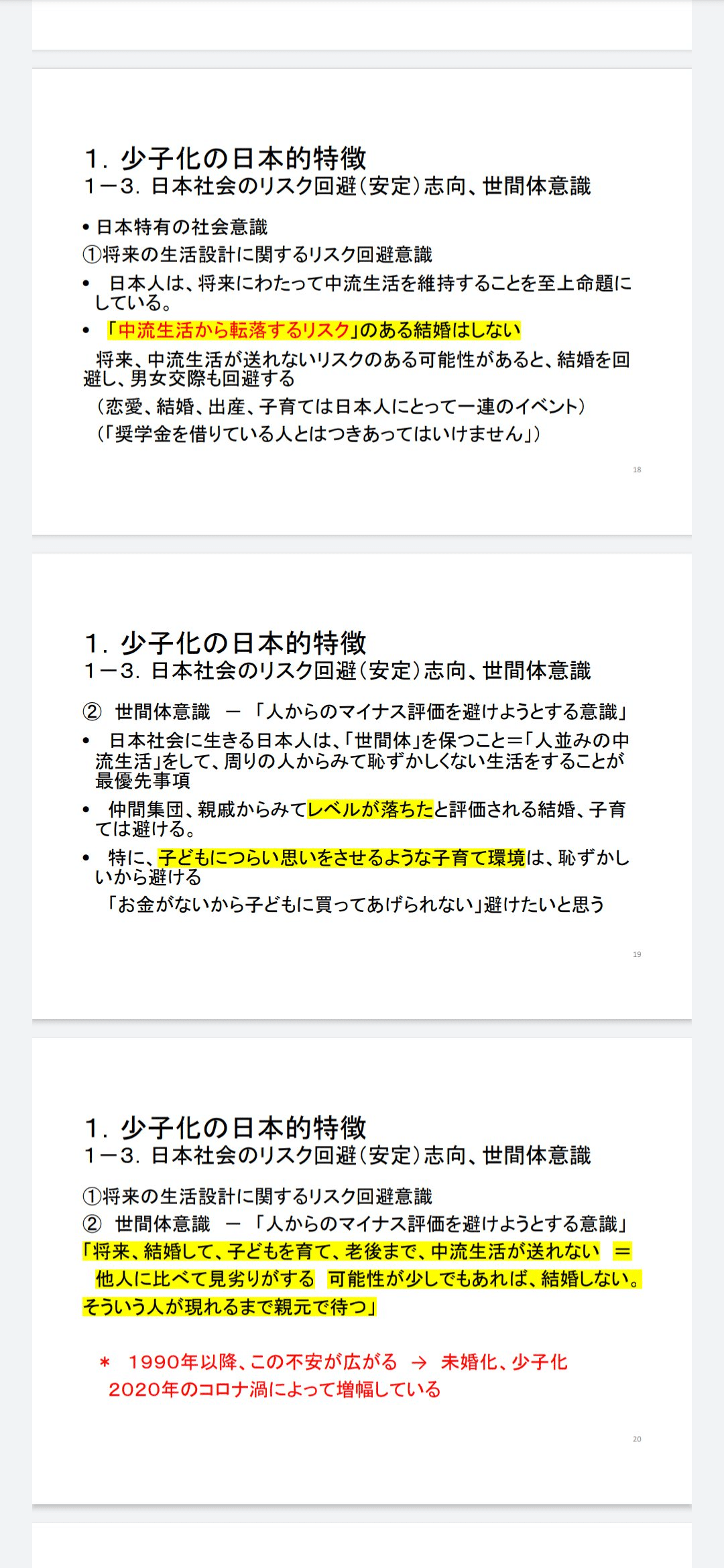

「平成幸福論ノート」では、「安定志向のリスク」というのがテーマだったが、「日本の少子化対策はなぜ失敗したのか?」では「中流転落不安」がテーマである。9年ほどで一段階フェーズが"下がった"のである。

この「安定志向のリスク」から「中流転落不安」への流れというコンセプトは、下の2冊を読み比べて気付いた点でもある。

「平成幸福論ノート」は2011年2月、「日本の少子化対策はなぜ失敗したのか?」は2020年5月の刊行である。9年間の間に起きた変化をざっと言ってしまえば、

安定志向から転落不安へ

となるだろう。

(2021/11/13 追記)

「若い男性の経済格差が広がり、女性はその収入をより強く気にせざるを得なくなった」と指摘するけれども、その人の収入は能力というよりも当人のマインドセットに依存して決まる部分も大きい。

個人的な経験から言わせていただくと、依存的な人間の収入は低い気がする。

(追記終わり)

貧困は再生産されるが富裕は再生産されるとは限らない

各所で指摘される通り"貧困"の再生産は確実に起きている。

そして古くから転落という問題も起きている。この程度の話なら直感的に分かりやすいところだろう。

先述の山田昌弘氏は著書「希望格差社会―「『け組』の絶望感が日本を引き裂く」で、日本の教育システムの特徴を以下のように述べる。

(1)能力に合った職に送り出す機能を果たし、生徒に将来の見通しと安心を与えた。つまり、これくらいの学力があればこれくらいの学校を出て、これくらいの職に就ける(女性は、これくらいの人と出会え、これくらいの生活ができる)という期待ができた。

(2)過大な期待を諦めさせる機能を果たした。特定のパイプラインに乗れなければ、特定の職に就くことを諦めるしかなく、パイプを流れる過程で、徐々に諦めがついた(いくら医者になりたくても、医学部に入る学力がなければ諦めるしかない)。

(3)階層上昇の機能(世代内上昇+世代間上昇)を果たした。少しでも頑張って勉強すれば、上の学校に行けて、よりよい生活が送れるという期待がもてた。そして、親よりもよい学校に行けば、父親以上の職に就ける(女性の場合は、そのような相手と結婚できる)という期待がもてた。

ところがこのパイプライン・システムが綻び始め、学校教育のリスク化と職の二極化が起き始めたという。その結果として、以下のような現象が起きる。

(1)学校で教育されることが、学校に見合った職に就ける保証ではなくなる。生徒、学生は、その職に就けるかどうか、「不安」の中で学ぶことになる。

(2)次に、過大な期待を諦める機会がなくなる。とりあえず、学校への入学は容易になるからだ。大学の数だけは増え、大学院拡充政策のおかげで、修士・博士課程への進学も容易になる。音楽学校、声優学校、ネイルアーティスト学校、アナウンサー養成所など、「格好いい」職に就くための専門学校も乱立状態である。日本では、基本的に親が高等教育の費用を出すので、とりあえず入学することができる。入学し、運がよければ、その学校が想定する職に就くことができる可能性はある。とりあえず、パイプには入れるので、自分の実力に見合わない過大な期待が広がる。

(3)そして、教育による階層上昇の期待が失われる。学歴インフレが起こっているので、親以上の学校に行っても、親以上の職に就けないケースの方が多くなっている。

典型はポスドク問題だが、この問題に関しては暗い諦めムードが漂っている。それだけではなく、根本的な問題があるのではないか、ということでnoteを2本書いたばかりだ。

ポスドク問題以外にも消費行動に影響が出ているのではないかということで、JTBですら調査したのだから「希望格差社会」のインパクトの程がうかがい知れる。

親が転落させまいと頑張るがゆえに子が転落する

現実の問題として皮肉な事態が進行している。

JK娘を見ていて思うけど、今のそのくらいの歳の女の子って美容や衣類関係への関心(はともかく)出費が身の丈に合ってないんだよな。こういうのに金を出せる親と出せない親って絶対に分かれてて、出せないほうの親の娘さんはそのうちP活を初めて、出せるほうの親世代からムシる、という構造。悲劇。

— こゆるぎ岬 (@o_thiassos) November 2, 2021

よく"女はカネがかかる"と言われるけれども、単に"スッピンが恥ずかしい"というレベルではない。もっと言ってしまえば、期待水準が高すぎるのである。

そして、その期待水準とやらを釣り上げるメカニズムが「女の敵は女」「女は女に厳しい」という女性同士の心理である。つい先日も別のテーマのnoteの中で取り上げた。

特に女性は「自分の男性に対する反応を他の女が見たらどう感じるか」という点に敏感である。言い換えると近接的な同性集団の視線、目線、圧力に同調しやすいのだ。「同性の仲間たちの反応を、自分の反応にする」から「女の敵は女」と言われる所以である。ある種の同調圧力メカニズムが強く働く。

そして、このメカニズムの極北が"ママ友カースト"である。

20代が憧れる専業主婦のイメージというコラムを見て、"世の中舐めんな"と思える人間がどのくらい居るのだろうか?

今や"専業主婦"とはステータスである、という現実がある。価値観が昔に巻き戻ったとも言えるかもしれない。

専業主婦は実は戦後生まれなのだ。戦前は庶民は共働き、サラリーマンさえ少数派で非正規だらけ、専業主婦は特権階級の奥様だけだったのだ https://t.co/axih8SNcnf

— めいろま「みにろま君とサバイバル」集英社から発売中 (@May_Roma) December 28, 2019

そして、特権階級入りを目指して自分の市場価値を高めることには余念がないが、その後のことは気にしていないようだ。

他人に下駄を預ける人生の結果、リスク管理がおざなりとなって転落する。

こういう現実があることを親は教えない、というか教えられないというのが正確なところだろう。転落してしまうと子どもどころではなくなるし、例えば困窮シングルマザー家庭で育てば、何らかの形での現状脱出を志向するようになるから、脱出が目的となってしまって、転落を意識できなくなるのではなかろうか。

選り好みさえしなければライフコースは大して違わない時代が終わり、本気で自分の希望するライフコースに合わせて相手を選ばないといけない時代を経て、今は親と同じライフコースですら選べない時代となった。

言い換えるとこうである。

結局そういうセレブ妻志向女子の方を、非モテ化するしかない。男性に選ばれないリスクが高まるというトレンドができてはじめて、女子は人生戦略を改めるので。男性に向けて「人生戦略として考えた場合、専業主婦でマイホーム志向の女子をお嫁に貰うことはリスクである」ということを客観的に突きつけたほうがいいのかな、と思います。

専業主婦というステータス自体が贅沢品だが、そういう女を妻に持つこと自体が男からすればリスクでしかない。そればかりだけではなく、女も人生戦略を改めよ、という提言である。

この点に関しては角度を変えて、何度も記事にした。

これまで安定志向という名の、昭和型の男性稼ぎ型結婚というモデルが社会風潮としても制度的に推奨されてきたが、バブル崩壊後の経済構造の転換(という名の長期不況)が、この安定構造を破壊した。

そしてあらゆるものがリスク化する社会の中で、取り付く島を求めて漂流するのが現代の婚活女子の実像である。

そうですね専業主婦なら旦那にそれくらいの年収を求めないといけないですが社会環境が変わっているので共働きが普通で専業主婦の思想が時代遅れというほうが正しいです。現代で男性だけが働くのは高年収でもリスクが相当高いのでリスクヘッジの意味でも頭がいい人は共働きを選択します。

— ひかりん@婚活阿修羅 (@hikarin22) October 5, 2020

消極的選択ではリスクヘッジは不可能

田中理恵子女史は前掲書「平成幸福論ノート」の前書きでこう指摘する。

あえていえば、今の日本は、内外に高い「孤立化リスク」をかかえているのだ。

それは決して自ら目指した結果ではなく、時代遅れの幸福像によってもたらされた負の遺産である。「現実の経済社会構造」と、「人々の主観的な幸福実感」との齟齬は、個々人の努力を水泡に帰す確率を高める。

今日の日本では、かつて自明視された幸福像、たとえば安定した雇用や手厚い企業福祉、さらには結婚や持ち家といった「人並みの生活」を約束するはずの諸条件が、急速に「インフレ」を起こしている。一方で、地域社会の人間関係の希薄化や、晩婚化・非婚化、単身世帯の増加などにより、個人はかつてないほどの「社会的孤立」のリスクを負うことになった。

つまり近年の日本社会では、誰もが自己責任で「幸福のリスクマネジメント」を要請されているのである。その結果、かえって「幸福になるために投入したコスト」が「元本割れ」する確率は急上昇したといえる。

個人の追うべきリスクが増大した結果、現在の日本では旧来の幸福像を過剰に模倣しようとする「保守化」が進行し、閉塞感の中で進取の気性も失われつつつある。この現象は、人々が積極的に何かを選択するよりも、リスクを避けるための「消極的選択」が幅を利かせた結果ともいえよう。

だがこの現状は、相対的にさらなる「不幸」を生むという悪循環に陥りかねない。根底には、本来与えられてしかるべきとみなされてきた「普通の幸福」の欠乏感が横たわっている。

同様の指摘は、前掲書「日本の少子化対策はなぜ失敗したのか?」の著者、山田昌弘氏は別の著書やコラムで何度も指摘していた。

例えば2005年10月から2009年10月にかけて東洋経済誌に連載されたコラムをまとめた「なぜ若者は保守化するのか-反転する現実と願望」(2009年)の序章で、教え子を見ていると、男子学生は地元・親元志向が強まり、女子学生は収入の高い男性と結婚して早く安定したいという志向が出てきていると指摘する。

そして「女性が結婚しないのは高収入男性を求めるため」という現実は「少子化論議のタブー」と指摘する。「こんなことを行ったらクビが飛ぶ」とある官僚に言われたとのエピソードも添えられている。

リスク回避から転落不安へ

そして先日バズったこちら。リスク回避というよりも転落不安が結婚の動機になってしまっている。

「日本で少子化対策はなぜ失敗したのか」おもしれ〜 「欧米の価値観で対策組んだから失敗したんやで」ってバッサリやね(女は自立したがらないとか恋愛感情はそこまで重視しないとか)

— 半田 (@Handa_house) November 11, 2021

https://t.co/Oq56vSlwgC pic.twitter.com/xpzvz5STDy

そして今日も。

いやほんまストレートすぎる

— 夢と色でできていない (@0721_summer) November 11, 2021

ちょっとくらい言葉を手加減しろ https://t.co/SJYKI57AZQ pic.twitter.com/DQDLgayZSc

世間体と経済的理由で結婚するという、身も蓋もない現実を指摘したまでである。

先進国に限れば上昇婚は日本的な現象。だから日本的な現象を説明する必要がある。だからあんたの御託はガラクタ。日本的な現象を日本の文脈から説明するのは特殊日本論ではない。同じ文脈があれば他国でも生じる。実際、結婚を離れると、マッチングアプリ化による性愛の劣化は男女対称にどこにでもある

— 宮台真司 (@miyadai) November 8, 2021

上昇婚という名の経済重視の結婚モデルが、ますます強化されていくという点についても以前に記事にした。

この日本的な上昇婚をどうするのか。まずはこの上昇婚という現象は、日本の経済社会システムの結果である、ということを思い起こそう。文化と言っても既に回っている社会システムを前提にした合理的適応戦略、という立場(→アンソニー・ギデンズの構造化理論)は↓で少し触れたので参照して欲しい。

色々あって女は生活の100%を仕事にコミットできない、という現実を前に、賃労働は男、それ以外のケア労働は女、と性別役割分業が成立したものの、そこからさらに社会経済的な状況が変化したが故に、性別役割分業自体が現実に合わなくなってきている。

そしてもう一つ指摘しておきたいのが、社会への合理適応戦略の問題だ。

↑の対談の中で指摘がある(Part2 57:30頃以降)が、同性の仲間が"承認"してくれるような相手を交際相手や結婚相手に選ぶ傾向が強まってきているが、その基準がスペック重視になってきているという。一緒にいて安心できるとか楽しい、といった主観的なものでは仲間の承認が得られないからだろう。

そして想定されている「世間並みの生活レベル」がインフレを起こしていることだ。正確に言えば、年々貧しくなっていく中で、一昔前の"豊かな"時代の基準だけがマインドセットの中に残っていて、そのように振る舞おうとする。これはジョック・ヤングの過剰包摂の構造そのものなのではないか?

だから中流生活からの転落リスクには敏感だし、そのスコープは本人の生活だけではなく育児にまで及ぶ、と。

これは"港区女子"やらパパ活JDに見られる構造だが、こちらの方が遠大である。

現実を見てくれよ

おまけのような引用だが、現実は厳しい。価値判断の基準が自分の中にないという問題は、実は「愛よりカネ」な結婚の産物であるのだが、これは別の機会に論じたい。

専業主婦希望の女性とか旦那のスペックにやたらこだわる人のその後の人生をトレースしてわかったことは、価値判断の基準が自分の中になく、自分の人生を生きることができない人は何をやっても不幸になるということでした。

— ひかりん@婚活阿修羅 (@hikarin22) November 13, 2020

尤も、誰も「貴女の期待水準が高過ぎることが、中流からの転落リスクを高める」とは言わない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?