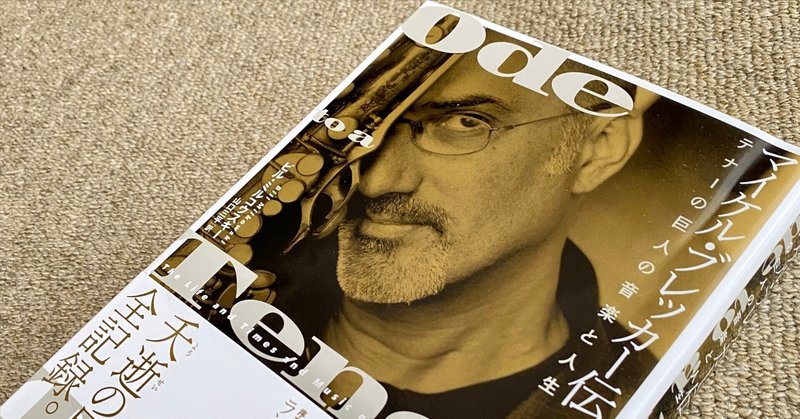

Michael Breckerの名盤 (番外編1):Tales from the Hudson/ Michael Brecker のアルバム評

本稿は、マイケル・ブレッカーの評伝エピソードを交えながら、名盤の紹介をしていくのが趣旨であるが、番外編として、以前、日本を代表するジャズ雑誌(潰れちゃったけど)Swing Journal誌の年次増刊号なるものに私が寄稿した文章をサルベージしてみる。経緯は忘れたが、同誌でマイケル4枚目のリーダー作"Tales From the Hudson"が読者が選ぶアルバム・オブ・ジ・イヤーなる賞をとったのを受け、読者の一人としてその評価を書いてくれというのを知り合いから頼まれたのだと思う。

※なにやらApple Musicが上手くリンクできないので、You Tubeです。

その6で採り上げた"Now You See It…(Now You Don't)から6年後のの1996年にリリースされたアルバムだが、世の中の評価に反して、私がなんとなく満足しておらず、逆に前作のNow You See Itを激賞しているのがわかる。

Tales From the Hudson/Michael Brecker を聴いて

八木敬之(サラリーマン)

このアルバムで再確認したのは、彼がことサックスを吹くことについて「不器用」といっていい程のこだわりを持っており,逆に「音楽そのもの」に対しては相当あっさりしているのではないかという以前からの思いだった。自分のスタンスで楽習を吹ければどんな音楽でも喜んでやってしまう、昔気質の職人的な人なのではないか。ライプではたまにその職人ならではの狂気がみえる。そんな彼には、必ずや傍らに彼をプロデュースしてくれる相棒が必要だった。BB(ブレッカー・ブラザーズ)の兄ランディ、ステップス・アヘッドのマイク・マイニエリ,そしてこのアルバムの前のリーダー3作のプロデューサーであった明友ドン・グロルニック。思えば、初リーダー作から前作「Now you see it../ (you don't)」までは、確実にその音楽の幅を広げていた。個人的には、前作はジャズともフュージョンとも表現のしようがなく、しかも限りなく刺教的な「マイケル・プレッカーの音楽」がつまった歴史的なアルバムだと思っている。加藤総夫氏は「フレーズ死すともアイデア死なず」と評していたっけ。さて今回はその朋友グロルニックを失って(レコーディング中は病気静養中だった)、初めて自らのアイデアでアルバムを作る立場になった。これだけのメンバーを集めて「ジャズ」を演奏するのが彼のアイデア。だいたい演奏が悪いわけは無く、マイケルのソロも音色,フレーズ、アイデア、構成、どれをとっても文句の付けようが無いし、サイドマン?もおしなべて好演している。曲も格好良い。それで?何かすっきりしないのである。たまたまマッコイとの共演盤、ハンコックの「ザ・ニュー・スタンダード」と続けてリリースしたのがまずかったのかもしれない。もう50歳にもなろうという彼に刺激を求めようとするのがいけないのかもしれない。しかし熱狂的なファンとしては、激情的なソロの中に狂気を、静かなバラードの中にふっと笑みが漏れるアイデアを発見して喜びたいのである。願わくば次作でそんな音楽が聴けることを。

ちなみに、最後の一文(「願わくば、、、」)は紙面の都合とやらで、出版されるときには勝手にカットされてしまった。これがないと全く締まらないのになあ。

さて、私がなんとなく不満そうなのはわかっていただけると思うが、音楽そのものというよりは、マイケルの評価に関する日本のジャズジャーナリズムの「掌返し」に原因があったかもしれない。

80年代、我々がマイケルに熱狂しているころ、ジャズジャーナリズム(特にSwing Journal)は完全にマイケルを二流、またはイロモノとして扱っていた。それが90年代半ばになると、なぜかいきなり「ジャズ界の巨匠」扱いをし始めていたのが不満だったのだと思う。

実は、この記事はクロス・レビューという形式であり、私のほかにもうひとり、ジャズの評論で活躍する某氏が同アルバムの評を寄せている。

敢えて名を秘すが、こんな感じだ。

コルトレーンの奏法を理論的に研究し尽くしたブレッカーは、しかし彼の「精神性」と言われたドロドロした部分をきれいさっぱりと脱色したうえで、フュージョン演奏のツール(道具)としてコルトレーン・フレーズを換骨奪胎した。こうしたやり方は大変アタマがいいとも言えるが,そこから出てきた音楽は無機質なハイテク演奏であまりピンと来るものではない。という辺りがアンチ・プレッカーの最大公約数だと思うが、僕もかってはその意見に同感だった。

だがこうした偏見はもう古い。と言うのも,プレッカーの昔のサイドマン時代にそう言われても仕方のないものもあったが,彼だってバカじゃないんだから日々演奏は変化している。そこを見逃しては評価を誤る。要するに彼に対する批判は「仏作って魂入れず」だったのだが、近年のプレッカーの演奏にはきちんと「魂」が入っているのだ。言わばコルトレーンから受け取った「ツール」にちゃんと自分の「魂=表現」を込めた演奏が、ようやく身に付いてきたのだと言っても良い。

渋い雰囲気を漂わせた <ミッドナイト・ボヤージ>をじっくりと聴いていただきたい。思い切り重心を下げたサックスのサウンドがありきたりの感情移入を排しつつ,だからかえって切実な乾いた情感が伝わってくる。まさに世紀末を生きる現代人のクールな心情を反映したサウンドだ。だが、クールなのは気分であって演奏の熱気は相当なものだ。むしろ押さえた表情が内に満えたエネルギーを予感させる。

都会の 廃をイメージさせる <ネイキッド・ソウル>で見せるサンボーン風の泣き節も,かっての「効果音」としてのそれとは一線を画している。つまり,ひとつひとつの音がきちんと意味のあるものとして聴こえてくるのだ。この2曲を聴いて,それでもブレッカーはダメという人がいたら,それは相当のガンコものだ。

当時の雰囲気を典型的に表してますねえ。もとは「ダメ」だったわけだな。なんだ「魂」ってwww

これらが書かれたのは1996年末。1991年にマイルスを失ったジャズジャーナリズムは、絵に描いたように迷走していたんだと思う。そんななか、米国で評価され、ハービー・ハンコックやチック・コリアはもちろん、「あの」マッコイ・タイナーまで共演し(本アルバムではゲストに迎えている)、さらに、以前の変な電気音楽じゃなくて、純アコースティックな4ビートジャズのリーダー作をリリースしたマイケルを「ジャズ界の新しい巨匠」として持ち上げようという狙いが感じられる。多分、私としては、その胡散臭い感じにノルのが嫌だったんだろう。

まあ、今聴いてみると当然素晴らしいアルバムですので、私の戯言に惑わされず、ぜひ皆様も改めてお試しください。

な本記事のマガジンはこちらから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?