【つの版】ウマと人類史:中世後期編11・永楽大征

ドーモ、三宅つのです。前回の続きです。

1388年にクビライ家のカアンが殺された後、カアンとなったアリクブケ家は姻族のオイラト部族連合を頼りました。しかしオイラトも一枚岩ではなく分裂抗争し、1402年には反オイラト派のモンゴル諸部族が連合してオゴデイ家のカアンを擁立します。明朝はこれらを承認しつつ牽制していましたが、1408年に即位したアリクブケ家のオルジェイ・テムルはオイラトにも明朝にも従いませんでした。1410年、明朝の永楽帝はこれを討伐に出陣します。

◆遠◆

◆征◆

韃靼討伐

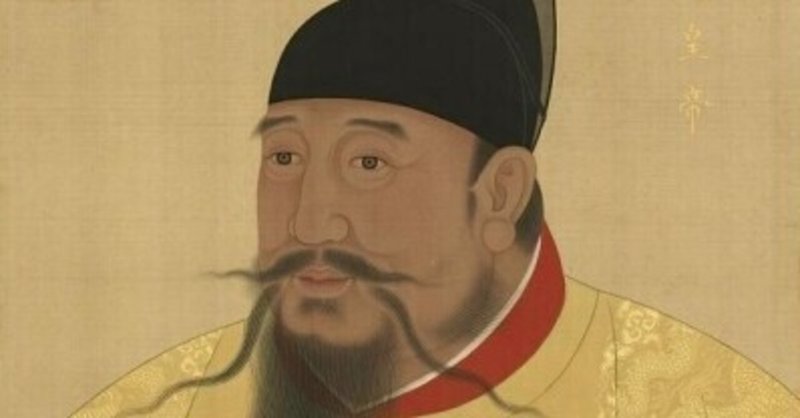

1402年に即位した永楽帝は、1404年には日本から足利義満の使節を迎えて「日本国王」に冊立し、勘合貿易を許可して元末以来猛威を振るっていた倭寇を抑えさせました(1414年まで)。朝鮮はすでに冊立を受けています。ついで1405年には宦官の鄭和を東南アジア諸国へ派遣し、1406年にはベトナムを支配する胡朝に大軍を送って滅ぼし、直轄統治しました(1427年まで)。

1405年にティムールが逝去すると、モグーリスターンやハミなどの諸国は明朝に朝貢して支援を求めます。1408年にはサマルカンドへ明朝の使者が到達し、ティムールの孫ハリールはこれを歓迎しましたが、1409年にモグーリスターンに敗れて捕虜となっています。ヘラートでハリールに対抗していたティムールの子シャー・ルフは同年サマルカンドに入城すると明朝の使節を歓迎し、返礼の使節を派遣して友好関係を結びました。

ベトナムでは反乱が相次いでいますが、東と西に友好国ができ、モンゴル/韃靼が分裂し弱体化している今こそ叩きのめす好機です。使者が殺され将軍まで戦死している以上、報復せねば国内外にナメられます。永楽8年(1410年)、皇帝自ら50万と称する大軍を率いて長城を超えると、カアンは恐れをなして西(オイラト)へ逃げようとしました。彼を擁立したアルクタイはこれに賛同せず、四十モンゴル部族連合は両派に分裂します。カアンは自分に従う者たちを率いて西へ向かい、アルクタイは東へ向かいました。

ただでさえ弱体化していたモンゴルがさらに分裂したのですから、オイラトと合流さえしなければ永楽帝率いる明軍の勝利は疑いありません。明軍はオノン川のほとりでカアンに追いつき、散々に打ち破って大勝利をおさめます。カアンはわずか七騎を伴って逃走し、アルクタイは明軍に降伏しようとしますが部下が賛成せず、やむなく戦いますが大敗を喫して遁走しました。同年冬、アルクタイは使者を派遣して永楽帝に馬を貢納し、服属します。

瓦剌征戦

永楽帝は意気揚々と凱旋し、オルジェイ・テムルは西へ逃げますが、オイラト王マフムードらは1412年に彼を殺害し、彼の子ダルバク(答里巴)を17歳でカアンに擁立しました。オイラト部族連合がアリクブケ家のカアンを傀儡として実権を握る、以前の状態に戻ったわけです。アルクタイはオイラトに対抗すべく明朝にしきりに朝貢し、「もとの主君の仇を討ちたい」と奏上します。永楽帝は以前捕虜とした彼の妻子を返還し、和寧王に封じました。こうなると、今度はオイラトが明朝の敵となります。

オイラトは永楽8年春から毎年明朝に朝貢していましたが、マフムードは1412年に「もとの元朝の伝国の璽を献上したいのですが、アルクタイが邪魔なので排除してください。それと人質を返還願います」と言上しました。永楽帝はアルクタイは残しましたがオイラトの人質は返してやり、韃靼を討伐する功績があったことを嘉して褒め称え、賞品を下賜しています。しかしマフムードは伝国の璽を献上しませんでした。

1413年、マフムードは明朝の勅使を留めて帰らせず、「甘粛と寧夏にいる明朝に帰伏した韃靼/モンゴルは、我らの仲間だから返還してほしい」と要求しました。また兵馬を集めてアルクタイに圧力をかけたので、永楽帝は怒って使節を叱責し、オイラト討伐を計画します。

永楽12年/1414年、永楽帝はオイラトへ親征しました。アルクタイらもこれに従って進軍し、夏にヘンティー山脈のウラーン・ホシューンの地でオイラト軍を撃破し、追撃してトーラ川のほとりに到達し、帰還しました。1415年春、マフムードらは馬を貢納して明朝に謝罪しています。

同年ダルバク・カアンが21歳で亡くなると、オイラトによってアリクブケ家の男子が擁立され、オイラダイ・カアンとなりました。『蒙古源流』ではエセク・カアンとし、オイラトのケレヌート部族長オゲチ・ハシハの子エセクが即位したとしますが、ボルジギン氏どころか非モンゴルがカアンになったというのは考えにくく、明朝の記録でもエセク/太平がカアンに即位したとは書かれていません(オイラトがカアンを建てたともありませんが)。

1416年、マフムードはアルクタイと戦って敗れ、まもなく死去しました。明朝の使者は残ったエセク/太平とバト・ボラド、マフムードの子トゴンらを慰撫して講和させ、ここにオイラトも明朝に服属しました。ケレヌート部のエセクがマフムードに変わってオイラトの首領となり、傀儡カアンを担いで実権を握ったわけです。トゴンはやむなく彼と明朝に従いました。

五出三犂

アルクタイは東方のフルンボイル草原を拠点として勢力を強め、明朝に服属していたウリヤンハイ三衛と婚姻して結びつきを強めました。1419年にはエセク率いるオイラト軍を破っています。警戒した明朝は1421年アルクタイとエセクに使者を派遣し、互いに仲良くせよと諭します。しかしアルクタイは次第に驕慢になり、明朝の使者を拘留し、ついに長城を越えて興和(内モンゴル自治区ウランチャブ市興和県)に侵入しました。

永楽20年(1422年)春、永楽帝は自らアルクタイ討伐に出陣します(第三次北伐)。アルクタイは大いに恐れ、輜重や家畜を捨てて逃走しました。翌年とその翌年(1423-24年)もアルクタイは明軍やオイラトと戦い、しばしば敗れて遁走しましたが、明軍も決定的な勝利を得られませんでした。

1424年7月(新暦8月)、65歳の永楽帝は帰還途中に長城の北の榆木川(内モンゴル自治区シリンゴル盟ドロンノール県北西、もと元の上都付近)で崩御し、北京郊外に築かれた陵に埋葬されました。廟号は太宗(のち成祖)、諡号は体天弘道高明広運聖武神功純仁至孝文皇帝です。彼の遠征は「五度沙漠に出で、三度虜庭を犂す」と讃えられています。

北京を首都とした永楽帝は盛んにモンゴル高原に進出しました。また北東では女直(女真、ジュルチェン)族を服属させて各地に羈縻衛(名目的な軍政機関)を置き、1409年にそれらを統括する都指揮使司をアムール川河口部のヌルガンに置くことを決めます。これは大元ウルスが設置していたのを復活させようという試みで、1411年には女直出身の宦官イシハ率いる明軍が派遣され、各地の部族を慰撫しながらヌルガンに到達、海外苦夷諸民(サハリン/樺太の民)にも朝貢を呼びかけたといいます。では、西はどうでしょう。

西域見聞

上述のように、ヘラートに拠点を置いていたティムールの子シャー・ルフは1409年に後継者争いを制し、統一ティムール朝のアミール(君主)となりました。これはモグーリスターンの実力者ホダーイダードが、サマルカンドで王位を称していたティムールの孫ハリール(哈裏)を破って捕虜としたためです。シャー・ルフはこれを聞いてサマルカンドに入り、ハリールの身柄を受け取ってイラン北西部のレイ(テヘラン付近)の総督に任命しました。

この間、西方ではアゼルバイジャンが黒羊朝によって占領され、総督ミーラーン・シャーは殺されていました。シャー・ルフは息子ウルグ・ベクをサマルカンド総督に任命し、自らはヘラートを都として帝国を統治しました。父ティムールの頃よりは弱体化したものの、ティムール帝国はマーワラーアンナフルとイラン高原・アフガニスタンの大部分を支配しており、当時のユーラシア世界にあって明朝と並ぶ大国には違いありません。

永楽11年(1413年)9月、永楽帝はシャー・ルフに使節団を派遣し、西域諸国を見聞させました。明朝とティムール帝国との交流は、洪武帝とティムールの時代からすでにあり、明朝はティムール帝国を朝貢国(友好国)とみなしています。使者の陳誠・李暹らは道中の見聞を纏め『西域番国志』『西域行程記』を著し、朝廷に献上しました。これらにはハミやトルファン、ビシュバリクを経てタシュケント、ブハラ、サマルカンド、バルフ、ヘラートに至る諸国(都市)の様子が記され、当時の状況を知る貴重な史料となっています。陳誠らは1416年、1420年にも西域へ赴きました。

これに対し、シャー・ルフもナッカーシュら使節団を明朝に派遣し、1420年の明朝の使者が帰国するのに随行させています。彼らはヘラート、サマルカンド、タシュケント、トルファン、ハミを通り、粛州・蘭州・西安・潼関などを経て、1420年末に北京に到達しました。そして半年ほど明朝に滞在して見聞し、1422年8月末にヘラートへ帰還したといいます。彼のペルシア語による旅行記は散逸しましたが、様々な書物に引用されて残っており、のちテュルク語にも翻訳されています。

そして永楽帝時代の大遠征といえば、鄭和による南海遠征を忘れるわけには行きません。ポルトガルでアフリカ西岸を探検する試みが細々と始まっていた頃、明朝は世界帝国の後継者たるべく東南アジア・インド洋・アラビア海へと大船団を送り込み、遠くアフリカ大陸東岸まで到達していたのです。次回はこれを見ていきましょう。

◆航◆

◆海◆

【続く】

◆

つのにサポートすると、あなたには非常な幸福が舞い込みます。数種類のリアクションコメントも表示されます。