自分ひとりの部屋を持つこと

女性が小説を書こうと思うなら、お金と自分一人の部屋を持たねばならない……とは、ヴァージニア・ウルフの有名な言葉だ。

最近、こんな言葉を見かけた。

私だけの食器、私だけのタオル、私だけのおもちゃ、そういったひとつひとつの小さな「私だけの」が守られて、私は私というバウンダリーを補強していくのです。

この二つは恐らくかなり近しいことを言っていると思う。

であればつまり、およそ女性(と、世間から名指されている存在)はバウンダリーを持ちにくい、脅かされやすい存在であるということになる。

*

わたしが自分の部屋を持ったのは小学校四年生の時だった。これは、比較的恵まれている環境だと思う。当時の日記(恐ろしいことに製本されて今も読み返すことができる)を読むと、自分だけの部屋が持てることを結構楽しみにしていたようだ。

小学生のわたしはテレビドラマで流れる歌もアイドルの歌も知らない、野球チームの優勝もゲームも知らなかった。みんなが知っている「共通の話題」にはついていけない子どもだった。友達の話題を理解するために、と祖父のやっていたテトリスをやらせてもらった記憶がある。

今もいわゆる懐メロ、既に物心ついて小学生になっていた頃の流行曲を知らない。わかるのは自分が中学生になって以降の曲ばかりだ。

特に弟が大きくなるまでは、我が家ではあまりテレビを見る習慣がなかったのだと思う。

漫画は祖母宅にあった24年組の漫画は読んでいたが、リアルタイムの漫画雑誌を購入する習慣もなく、高学年になってからクラスメイト経由で知った(学校内のバザーのようなイベントがあった)。本もティーンズハートはクラスメイトに貸してもらって知った(……ということは高学年当時、貸し借りをする関係性はあったんだな、と今書きながら気付いて少し驚いた)。

とにかく、小学校では浮いていた記憶ばかりがある。

クラスメイトが泣き出して周囲の女の子がみなで泣き出した子を囲んでもひとりだけ呆然としていたこと。

クラス内のグループ対決で負けて、「全力を出したから後悔はない」と他の子が言うなか、負けたから悔しいと一人だけ言って浮いていたこと。

普通のつもりなのに周囲の反応からそうではない、どうやら自分の反応は間違っているらしいと気付く、そんな記憶が多くある。

クラスメイトと漫画や本の貸し借りはしていた(ようだ)し、わたしより苛められていた子もいたけれど、合わせなければ、合わせなければ……と思っていた。

当時、事情があって学校には実際に住んでいるのと異なる住所と電話番号を申請しており、家のことについて話す際には気をつけなければいけないと言い含められていた。そうしたことも、迂闊に自分のことを話してはいけないという感覚の一つの原因になっていたかも知れない。

最近わたしはコロナ後遺症の関係で自律神経のケアをしているが、自律神経は首から背中にかけて走っており、首、肩、背中が凝り固まっているのは常に身体が戦闘状態(=交感神経優位)になってしまうので良くないらしい。

わたしは中学生の頃から肩凝りのために肩に湿布を貼っていた。それは幼少期から本の虫で暇さえあればどこでも分厚い本を読んでいたから、ショルダーバッグのせいで肩の高さが左右で違っていたから、重たい楽器を持ったりPC作業に夢中になっていたからだろうと思っていたのだが、それこそ小学生の頃から、緊張状態で過ごしていたのかもしれない、と思う。

本はずっと読んでいた。小学校の図書カードはわたしが一番貸出冊数が多かった。

中学生になると図書館の本に加えてジュブナイル系の本を読むようになった。近所にブックオフのような古本屋があったので、そこでジュブナイル系の小説やマンガ本など、ひたすら、立ち読みをしていた。本や漫画を買うお金はなかった(と思い込んでいた)。遠足か修学旅行等に行く際、文庫本を3冊ほど持っていこうとして止められた記憶がある。

ずっと本が好きだからだと思っていたし、それも嘘ではないのだろうけれど、コミュニケーションを拒否するためのツールとしての側面もあったのかもしれない。

記憶の中の小学生のわたしはひたすらクラスメイトにおびえているのだが、一方で当時の担任に提出していた日記を読むと、クラスメイトの男子の〇〇が自分は大嫌いだ、などといったことをしばしば書いている。

一度、日記の内容から、〇〇さん(わたし)が日記にこう書いていたから◯◯君は謝りなさい、と教室の中で担任が言ったことがあった。

日記は一応定期的に担任に提出することになっていたのだが、恐らくそれ以降、わたしはあまり真面目に日記を書かなくなった。担任のニーズに応える必要性は感じなかったし、かといって自分の内心を書きたくもなかった。

クラスメイトが怖い、あるいは話が合わない。担任は信用できない。

小学生当時のわたしは家で口を利かなかったらしいから、そうすると当時の自分にとって安心できる場所はなかったのかな……という気がする(これは理論的に考えればそうなる、ということで、正直、今この文章を書いているわたしにあまりその実感はない)。夏休みと年末年始に会う年の近い従姉妹と仲良くなりたかったのも、気が合うというよりはクラスメイトよりは話が合うとか、そういう部分が大きかったのではないかと思う。その意味では高学年になって塾に行き学校とは違う同学年の子と話せたのは良かったのだと思う。塾の子たちともとても話が合うわけではなかったけれど、別の世界があると知ることができた。

4年生くらいの時に引っ越しして父方の祖母と二世帯住宅になるのだが、祖母の部屋の窓に小石を投げて気付いてもらえないかと合図をしてみたりしていた。これも何かこう、秘密の話をしたい、祖母となら話し合えるのではないかという気持ちがあったと思う。わたしがハヤカワミステリを読むようになったのは祖母の影響だ。

わたしを理解してくれる誰か、もうひとりのわたしへの憧れは、多分この頃からあった。

経験が浅い劇作家志望の人が書いたドラマには、たびたび、この『何も言わなくても分かってくれるもう一人の自分』が登場します。

小学生の頃、入り浸っていた図書館で読んだ本の一つに佐藤さとるの「コロボックル物語」シリーズがあった。

どの巻のどういう経緯だったか忘れたけれど、図書館の司書をやっている女性が出てくるシーンがある。他の大人が注意しても騒ぎ続ける子どもが、その女性が小声で「静かにね」と囁くとすっと大人しくなる……そんなシーン。わたしはそういうものになりたかった。

アニメのナウシカ。人の悪意を飲み込んで足を腐らせていく「クレヨン王国つきのたまご」のダマーニナ。ストーリーは殆どわからなかったのに何故か忘れられなかった「あさきゆめみし」の六条の御息所。

穏やかで優しい、母性あふれる女性。

どろどろとしたものを一人抱えて耐え続ける女性。当時惹かれていたキャラクターは両極端のような気もするし、そうではない気もする。(例えば、クシャナ殿下なんてのはその両方を兼ね備えてはいないだろうか?)

家が二世帯住宅になったのと同時にわたしは自分の部屋を持ったが、もともとテレビドラマを見る習慣があまりないこともあり、当時は夕食後すぐに自室にこもってイラストを描いたり音楽を聴いたりしていた。が、わたしの部屋について手入れをしたりといったことはなかった。なぜ自分の部屋は進研ゼミや雑誌に載っているおしゃれな子の部屋のようでないのだろうとは思ったし何かしらの改善をしようとしたこともあるが、いつも上手くいかなかった。

インターネットにはまってからは自室ではなく、居間に置かれたパソコン前にずっといるようになった。やはり居間に置かれていた父のオーディオでCDを流しながら、時に深夜まで過ごしていた。

働き出すと自分の部屋で過ごす時間自体が無くなっていった。これは今もそういう部分があるが、おそらく携帯で眺めるインターネット空間が自分の部屋の代わりになっていったのだと思う。

一人暮らしを始めても、一人の部屋は心地よいものではなかった。

淋しいからだろうか、インテリアのセンスがないからだろうかと考えていたけれど、たぶんわたしはそもそも、自分にとっての心地よさについて考えたことがなかった。照明は勉強部屋と同じ白色灯で、夜もしんしんと明るい部屋で、台所道具や家具類はすべて祖母宅から持っていったもの、つまりは誰かのお下がりで(お下がりだから駄目だということはないけれど)配置や収納についてろくに考えたこともなかったし、考える猶予が頭の中にも家の中にも日々のスケジュールにもなかった。

わたしがわたしだけのものを手に入れるには実家や実家の知り合いの家に溢れたものを掻き分け投げ捨て、これらでは駄目なのだ、どうしても駄目なのだと誰かに向けて説明しなければいけない気がしていた。

しかしそもそも、何が必要なのかもわかってはいなかった。

夏の蒸し暑い夜、こっそり家を抜け出してパジャマ姿に裸足でアスファルトの道を歩いていたのは小学校高学年から中学生くらいの頃のことだったと思う。台所でこっそり林檎を煮たり眠っていたのはよしもとばなな「キッチン」のイメージへの憧れもあった。

遠くへ行くことに憧れていた。

高校生になってからは夜新幹線に乗って旅に出るのが好きになった。小さいボストンバッグを抱えて夜の車窓を眺めていると、どこにでも行けるような気持ちになった。それは働きだしてからも同じだった。年に一度、どうにも煮詰まって一人旅に出るのは、どこへでも行けるという開放感が欲しかったからだった。

夜ふかしは連日の残業という形で日常になり、どこか遠くへ抜け出す夜の夢は消えはしないものの、学生時代より見つけにくくなった。わたしを閉じ込めているのはいつもわたしだ。そうしようと思えばこの身体は何処へでも行けるけれど、わたしからは逃げられない。

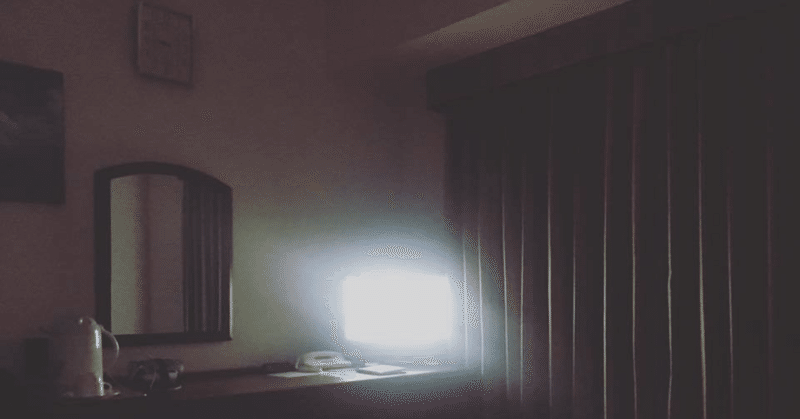

夜の車窓、旅先のホテルのような部屋がほしい、と思う。

でもそことは別に明るい、緑のあふれる庭や大きなテーブルのある居間が欲しいとも思う。

ひとりの部屋、わたしだけのものを、わたしは自ら手放していたのかもしれない。

※当初は自分史の一部として書いていたものだったのですが、公開できそうだったので個別記事としてアップしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?