R6.6.24(月/曇・雨)【小祝政明さま語録…有機農業・BLOF理論】

栽培や流通の難しさから、「業」にはならないと言われてきた有機農業。

今、環境や食糧の問題の解決に貢献するビジネスとして発展の可能性を秘めています。

新規就農者にも有機栽培を志向する人が増えていますが、ハードルとなるのが栽培技術の難しさです。

しかし、もはや栽培技術は失敗しながら身に付けるものではなくなってきています。

成功している生産者は何をしているのか、失敗する人のつまずきポイントは何か。

一般社団法人日本有機農業普及協会インストラクターの元木雅人さんに話を伺いました。

目次

有機栽培農家は若い世代を中心に増加

近年、環境意識の高まりや世界的な有機農産物の需要を背景に、化学的な肥料や農薬を使わない有機栽培を志向する農業者が増えています。

農林水産省が2050年までに有機農地を全体の25%に増やし、農薬と化学肥料の使用量をそれぞれ50%、30%低減する「みどりの食料システム戦略」を発表するなど、有機栽培への取り組みは、今後さらに加速しそうです。

一般社団法人日本有機農業普及協会(以下、JOFA)のインストラクターとして全国で講習をする元木雅人さんによると、有機栽培の技術を学びたい農業者が若い世代を中心に増えているそうです。

慣行農法から有機栽培へ切り替える人もいれば、特に有機栽培で農業を始めたいという新規就農者が多いと言います。

従来、有機栽培は農業者の勘と経験によるところが大きく、慣行農法のように栽培技術が確立されてきませんでした。

有機栽培に取り組んでみたものの、病気や虫の食害、生育不良、収量が上がらないなどの悩みは尽きません。

「これらの課題をクリアするには、栽培技術をロジックで理解する必要があります」と元木さんは語ります。

例え経験が浅くても、ロジックに基づいて植物の本来持つ力を発揮させることで、農作物の多収量・高品質・高栄養価を目指せることがわかっています。

有機栽培を成功させるために押さえておきたいポイントを元木さんに聞きました。

肝心なのは、生き物としての植物の仕組みを理解すること。

そして植物が育つ環境である土をいかに整えていくかの“土づくり”です。

種を播いて、根が出て、芽吹くために、根の住環境である土を整える必要があります。

具体的には、土を団粒化させ、土壌病害菌は善い菌で抑制します。

土の中で根が広がって伸びれば、養分と水分をしっかりと吸収して、植物は葉を茂らせて茎を伸ばして新芽を展開させることができます。

元木さんは、「土づくり=根づくり」と考えています。

植物の体は人間の体と同様に細胞からできています。

植物が小さな種から育つためには、細胞を増やして大きくすることはもちろん、その内容を充実させることが必要です。

また、人間でいうと皮膚にあたる細胞壁を丈夫にさせて、虫の食害や病原菌の攻撃から守ることも必要です。

細胞はタンパク質でできています。細胞を増やして機能を高めるにはミネラルが必要です。

必要な養分を必要な量だけ与え、細胞を増やして緻密につくり上げるのが施肥設計であり、その根拠となるのが土壌分析です。

土の中を可視化、データ化して必要な養分を欠乏させないように入れていきます。

「有機栽培の失敗の多くは、毎年、同じように施肥をしていることに起因します。

同じ作物を栽培したとしても、年ごとに気象条件が異なるので、生育も変わり、収穫物の良し悪しも変わってきます。

そのため土壌の状態は毎年異なります。

同じ栄養成分を与え続けると過剰と欠乏のバランスが崩れてしまいます」と元木さん。

生産者はいわば作物の管理栄養士。

土壌成分のデータから過不足を把握して、栄養バランスのよい土をつくることが有機栽培の成功の鍵だったのです。

また、これまで有機栽培と作物の栄養価の関連は明らかではありませんでしたが、近年は品質が上がることで野菜の食味や栄養分がアップすることが実証されています。

毎年、徳島県で開催される「栄養価コンテスト 」では、全国から出品された有機野菜について、糖度・抗酸化力・ビタミンC・硝酸イオンおよび食味の栄養分析をもとに評価されますが、その中で、『BLOF理論』の生産者が最優秀賞をはじめ上位入賞者の多くを占めています。

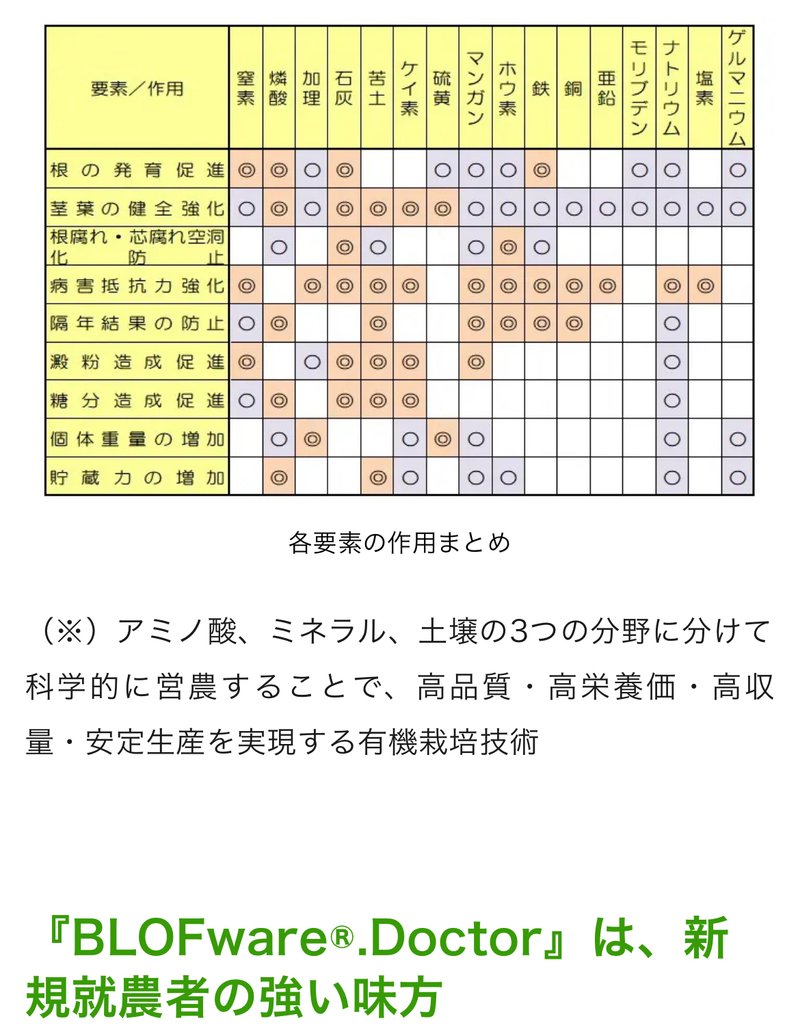

「BLOF理論は農法ではなくロジックです。

場所や環境を選ばず全国どこでも海外でも、どんな土質でも実践可能な再現性があることが特徴です」と元木さん。

多くの有機生産者が成果を上げている『BLOF理論』ですが、植物生理学、化学、自然科学、物理学、土壌微生物学などが網羅されているため学習が大変。

畑や作物の過去データを持たない新規就農者は特にハードルが高く感じるかもしれません。

新規就農者が『BLOF理論』を実践する手助けになるのが、株式会社ジャパンバイオファームがNTTコムウェア株式会社と共同開発した営農支援クラウドサービス『BLOFware.Doctor』です。

新規就農者であっても、『BLOF理論』を実践することができます。

土壌分析の結果から畑の状態が数値とグラフで可視化され、足りていない養分を具体的に把握できます。

使おうとする肥料の成分量が直感的に把握できるので、時間のかかる施肥設計がしやすくなるというメリットもあります。

いつでもどこにいても端末があれば利用でき、栽培でトラブルがあったときは画像やデータを共有して、インストラクターにオンラインで適切なアドバイスを受けられることも心強い機能です。

「有機栽培の取り組みは一人ではできません。例えば産地グループなどのコミュニティがある生産者は、栽培だけでなく流通にも強みがあります」と話す元木さん。

全国の有機農業者がつながる『BLOFware.Doctor』が、そのコミュニティになるかもしれません。

次回は『BLOF理論』を活用し、農作物の品質向上に成功した農家の事例をご紹介していきます。

(取材協力/一般社団法人日本有機農業普及協会)

〒396-0111 長野県伊那市美篶1112

HPはこちら

お問い合わせ

株式会社ジャパンバイオファーム

〒396-0111

長野県伊那市美篶1112

『BLOFware.Doctor』の詳細はこちら

お問い合わせはこちら(メールフォームが開きます)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?