どこか違うシリーズ制作解説(前編)

こんにちわ。かがみんです。

久しぶりすぎてnoteの使い方を忘れるとか←

それは置いといて、今回は最近ニコニコで展開してる「どこか違う~」シリーズについて解説していきたいと思います。

まず大前提として

・カラオケトラックの定位がしっかりしてること(ない場合は自作)

・ボーカルを抜く側はカラオケがないトラックなので必然的にフーリエ変換による抽出になる

になります。

バンドリ!シリーズではボーカル抽出に以下のツールを使用していました。

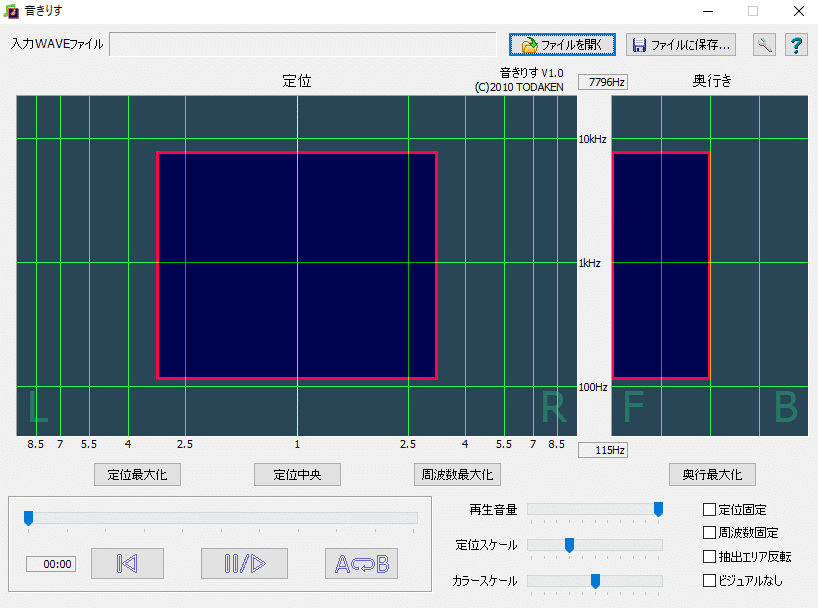

音きりす(アプリサイト)

使い方は至って簡単です。wavファイル(コレ重要!)化したファイルを読み込ませて切り取る箇所(赤い部分)を動かしていくだけです。

オプションの「抽出エリア反転」でその音を文字通り切り取ることができます。カラオケがない音源で作りたい場合はチェックを入れるといいでしょう。

ただ、このソフトにも限界はあって、ミックスがセンターになっている音をすべて拾ってしまうという点です。ボーカル以外の音が混じっている場合は、それらも残ってしまいます。

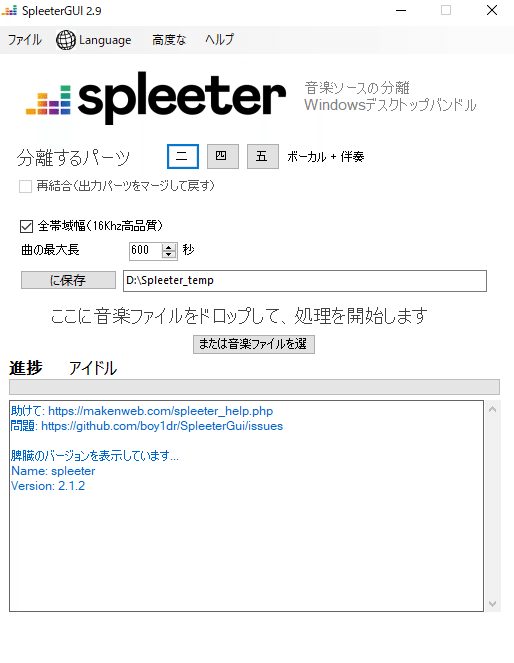

現在手掛けているD4DJのシリーズではこちらのアプリを使用しています。

Spleeter GUI(アプリサイト・英語)

こちらはフランスのDeezerという企業が開発したGithub上に公開されているパート抽出ソフト(フリー)のGUI動作版になります(本家作者≠GUI版作者。

Spleeterというソフト自体はPython上で動くコマンドラインアプリのため、初期導入が難しい上に初心者では取り扱いづらいかと思います。また言語も日本語されているので見れば誰でも扱えるかと思います。

こちらも使用方法は至って簡単で、事前に保存先フォルダを指定しておいて、音源ファイル(フォーマット問わず。現在確認出来てるのはwav.mp3.m4a.flac.ALAC(Apple Lossless)等々)をアプリにドラッグ&ドロップするだけです。

パート抽出オプションは以下の通り。

・二→伴奏/ボーカル

・四→ボーカル/ドラム/ベース/その他

・五→ボーカル/ドラム/ベース/ピアノ/その他

こちらのアプリはかなり万能なので、耳コピしてパート毎に拾いたい、といった用途に最適かと思います。

テストで使用したエクストラ・マジック・アワー(ハロハピ)用に作成した抽出後のオケを伴奏サンプルとして置いておきます。

(2022/12/11追記)

続報です。Spleeterよりパート抽出が優秀がソフトを見つけたのでこちらにも書いておきます。CarlGao4さんが制作しているDemucs GUIというソフトです(アプリ自体はSpleeterと同じくオープンソースのPython上で動くもの。

Spleeterと同じくGithub上で公開されているパート抽出ソフトです。分解能はSpleeterよりかなり優秀で、抽出後の音源を聞いてみると、抜け具合のレベルが違います。

使い方は割愛しますが(各自検索お願いします、唯一の違いはnVIDIAのGPUでお馴染みのCUDAを使用した解析を使用している点です。残念ながらかがみんの環境下ではCUDA版は動かず、CPU版を使いました(解析時間はCUDA版より伸びます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?