「丸の人」への憧れ

この記事は、小林賢太郎によるソロ公演「Potsunen『○~maru~』」の最後の演目「丸の人」について、一人のファンが個人的な解釈と経験をもとに語りたいだけ語るものです。

そのため、すべての話はこの演目の内容を知っている前提で進めていきます。未見の方はこの機会に是非本編をご覧ください。

(動画1:21:40頃から。この動画を含め、Potsunenの公演映像は多くが公式によって無料公開されており、さらに広告収益は寄付されています。すごい。)

なお、このnoteは文量の多さと読みづらさの割に内容は薄くなっております。構成もあまり練られていません。適宜流したり飛ばしたりしつつ、ゆるりとお楽しみください。

私がこの作品に出会ったときのこと

「○~maru~」は、私がラーメンズの作品にハマって少し経った頃、同じくラーメンズ好きということで意気投合した知り合いに勧められて、一番最初に観たPotsunen作品です。

以下、初見時の感想ツイート。

今日は「⚪︎〜maru〜」を通しで見ました。シンプルだけど面白いし純粋にすごい。最後のドラマはとても美しかった。

— May (@Wadahara_May) August 3, 2021

結果、大当たりでした。Youtube上のPotsunen作品を全て観終わった今でも、一番好きな公演です。私の好みを汲んでこれを最初にと紹介してくださった知り合いに大いに感謝します。

そして、「丸の人」はその中でも格別に私の心を掴みました。なんて美しい物語なんだ。折に触れて何度も繰り返し観るようになりましたし、ラストの音楽もサウンドトラックのフルバージョンを数えきれないほど聴いています。

そこで、私は何故こんなにもこの「丸の人」に惹かれているのか一度整理しておこう、というのが、この記事の主な目的です。

まず、基本的な物語の解釈

この物語は、いくつかの点で解釈の余地が残るように作られていると思われます。理解の食い違いを発生させないためにも、まずはそこについて私のスタンスを書いておきます。

はじめに、”丸”とは何者だったのか。

私は、「”丸”は絵描きの心の中に常にいる存在」と解釈します。

これは、『これを言ってあげられるのは、私しかいないんだから、か……』のセリフも大きな根拠となっています。楽しんでいる自分を一番近くから見守り、時に自分の滑稽さを笑い飛ばし、時に押し殺している本心を露わにする、もうひとりの自分。この存在について、もっと個人的な解釈はまた後ほど行うこととします。

次に、この物語のあと、絵描きはどうなったのか。

これについては、私は特に解釈を決定していません。

雪の降る公園で眠りに落ちた空腹の絵描きは、そのまま目覚めないかもしれない。目覚めたとしても、風邪をひいたぐらいでは済まされないでしょう。それに、彼はずっと愛してきた”丸”を諦めてしまったのですから、心にぽっかり空いた穴を抱えて虚ろに生きていくのかもしれません。いや、もしかしたら案外すぐに新しく夢中になれるものを見つけて、笑って暮らしていくかもしれません。

いろいろと想像をかき立てられるのが楽しいです。

見れば見るほど、細かい仕掛けに気付く

「丸の人」は、時間にして約13分の一人芝居。話の展開も明瞭で、まるで童話を読むかのように味わうことができます。ですが、本当によく練り上げられた作品は、観れば観るほど新しい発見があるものです。

例えば、セリフの繋がりや伏線。この作品内で張られ回収されるものもあれば、”マルバツクイズ”や”丸太郎”、ロッピーチーズのように同公演内の別のチャプターから引き継いだネタもあります。この構造はPotsunen1作目「ポツネン」にも見られ、その後の「Drop」や「The SPOT」では最後のチャプターが公演全体を総括する色合いがさらに強くなっています。

個人的には、序盤の『丸になら抱かれてもいい!』というセリフが一旦笑いとして処理されていながらも、終盤で眠りにつく絵描きは文字通り”丸”に抱かれている、という点なんかがとても好きです。

あと、これは憶測の域を出ないようにも思いますが、ラストに現れた”丸”は中盤のセリフにあった『黒いふるふる坊主』でもあるのでしょうか。順番としては雪が降りだしてから”丸”が完成した訳ですが、私はふるふる坊主といえばてるてる坊主を逆さまにしたものというイメージが強いので、黒いといったことに何か意図があるようにも感じてしまいます。

(ちなみに私はあるとき思い立って「丸の人」のセリフを全てパソコン上に書き出したことがあり、そのときに多くの伏線を改めて認識し、感嘆した経験があります。さらにこのせいでセリフをほとんど覚えてしまいました)

それに、小林さんの演技。”絵描き”と”ナレーター(丸)”を落語や読み聞かせのように演じ分ける力はもちろん、物語の持つ「面白さ」と「切なさ」を同時に表現する表情、そして最後の仕掛けを効果的に見せるマイムに脱帽です。

特に、あの一番印象的なセリフ、『向いててぇ』。絵描きにとってこの上なく切実な願いであり、向いてない自分を認めてしまう敗北の瞬間でありながら、拗ねたような表情と声色に思わず笑ってしまう。このアンバランスな効果を狙って出そうとするのは本当に難しいことではないかと、素人ながらに驚嘆してしまいます。

あと、『もう、おやめなさい』というセリフで優しくにこりと笑うところなども、胸がぎゅっと締め付けられます。

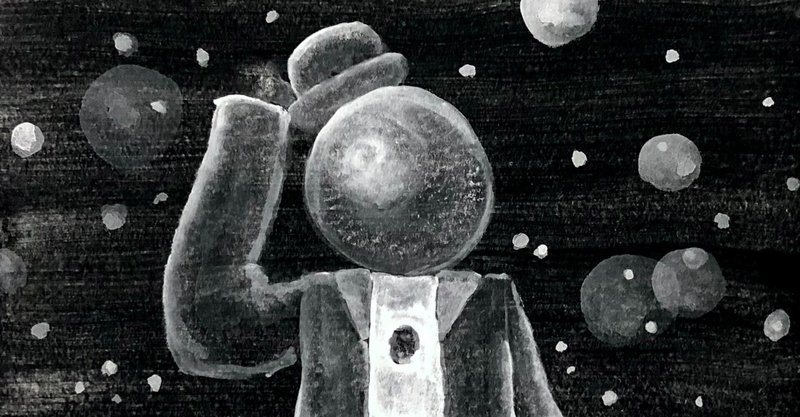

また、衣装も魅力的です。大きな画面に映すとよく分かりますが、絵描きのコートには大小の黒い丸のアップリケが縫いつけられています。コートを買い直すお金はないから、アップリケで修理しつつ、大好きな丸を身に纏えると笑っていたのでしょうか。ズボンを袖にしたのは、アップリケで修理できないほどに袖を傷めてしまったからでしょうか。

一貫してモノクロでありながら、バラエティー豊かな衣装を見られるこの公演。その最後を締めくくるに相応しい印象的な黒いコートは、最後に”丸”の体となって絵描きを包み込みます。

そして、なんといってもこの音楽。徳澤青弦さんによる「The Last of "maru"」が、本当に美しい。”円”舞曲とも呼ばれる三拍子のワルツが、オープニングではたくさんの丸たちと一緒に舞い踊り、エンディングでは幻想的な世界を作り出しています。

ゆったりとしたメロディーやハープの音色の下で、よく聴くとベースラインが大きく動いていたりドラムが弾むようなスウィングがかったリズムを叩いていたり、とても奥深くていくら聴いても飽きません。

1作目「ポツネン」の妖しげなタンゴ、「Drop」以降に使われるようになるテーマ曲、また「The SPOT」の弦楽器のアンサンブル、そのどれとも違う曲調が、「○~maru~」を形作っています。

(私は一時期、夜眠りにつく直前、部屋を暗くしてベッドに潜り、この曲をイヤホンで聞くことを日課のようにしていたことがありました。穏やかな気持ちですっと眠りに落ちることができそうな気がしたのです。音楽そのものの雰囲気からしても、物語からしても。お疲れさまでした、と。)

救われる物語

さて、ここからはより個人的な考えを書いていきます。

私は、絵を描いたり詩や小説を書いたり、ちょっとした工作をしてみたり、とにかく色々なものを作りながら暮らしています。その点で、自分の好きなものをとことん作り続けるあの絵描きに共感する部分があります。

ですが、彼のようにひとつのテーマに無我夢中になること、それだけ愛せるものに出会うことは、私には本当に難しいように思えます。私は多趣味で、飽き性で、壁があっても挑戦しようとする心意気が足りない。学生として将来のことを考えても、どれだけつらくとも自分はこれをやっていきたい、と思えるものを持っていない。

だから、逆境に立たされながらも、無邪気な笑顔を絶やさず、全力で丸を愛し続ける絵描きが、眩しくて仕方がありません。

また、そんな彼の最後のように、私の前に”丸”が現れる日が来ることも、ぼんやりと夢見ています。

伝わるかわかんないけど、『今まで気づかなかったなにか大きな存在があるとき突然自分の心の中に現れて、それと対面したことによって自分自身が救われる』みたいな物語に憧れるので、「丸の人」もそういう読み方をして心に沁みている。

— May (@Wadahara_May) August 4, 2021

確かに、絵描きは向いてない自分を受け入れ、白い丸を描くことを諦めました。これは悲劇と言えるでしょう。ですが、だからこそ絵描きはずっと憧れ追いかけ続けてきた”丸”と対面することができたのです。そして、この”丸”がもう一人の自分だとするならば、これは力強い自己肯定です。

自分のやってきたことをまるごと受け入れ、よくがんばったね、と肯定してくれる存在。それは、心の中にいるもうひとりの自分であるだけでなく、もはや自分を超えた、”親”や”神”のような存在と言えるのかもしれません。私は過去に一度だけ、そのようなものが自分の心の中に現れたのを感じた体験があります。そのときの感動を忘れられず、今でもこの「丸の人」の物語に重ね合わせてしまっています。

そして、絵描きが愛する”丸”の腕の中で眠りに落ちたように、できることなら私の最後のときにも、このような存在が私を眠りにつかせてくれないか、と夢想しています。

さういふものに、わたしはなりたい

私が以前から尊敬し敬愛している人物に、宮沢賢治がいます。中学生の頃にその童話に出会い、のちに故郷・岩手県花巻市を訪れるほどになりました。

実のところ、ラーメンズの作品にハマったきっかけの一つは「銀河鉄道の夜のような夜」でしたし、KKP/小林賢太郎演劇作品の中で一番好きなのも「うるう」です(賢治も好んだモチーフであるフクロウやチェロが登場したり、賢治も創作に利用したエスペラント語を基にしていると思われるキャラクター名があったり、と繋がりを感じられます)。

そして、私はこの「丸の人」にも、賢治のエッセンスを感じてしまいます。

そもそも、この物語のシンプルな美しさは童話の体裁に近いものを感じます。

『丸の人』、シンプルで普遍的ながら一点インパクトのあるキャラ設定、登場人物とナレーターというような関係性、ファンタジックな風味、静かなラスト、などの雰囲気に童話っぽさを感じて好き……

— May (@Wadahara_May) August 3, 2021

また、短絡的なところでは、暗い色のロングコートと山高帽という絵描きの服装も、畑を歩く賢治の有名な写真を彷彿とさせます。

それに、賢治は生前ほとんど無名のまま生涯を閉じてしまった人物です。これは、作品をなかなか評価されなかった絵描きに通じると考えることもできます。

賢治の一番有名な作品の一つ、「雨ニモマケズ」は、病床の彼が手帳に残したごく私的なメモだと言われています。ここに書かれた素朴で厳かな理想は、結局のところ果たされませんでした。『さういふものにわたしはなりたい』と書いたのは、『さういふもの』になれないことを悟っていたからなのかもしれません。

理想を追い続け、それを果たせぬまま終わった二人。成功したか否かは関係なしに、そんな生き方に憧れてしまいます。

最後に

「丸の人」、そして小林さんというクリエイターに出会うことができて、私は本当に幸せです。彼による沢山の作品たちは魅力的なものばかりですし、それを生み出すための膨大な努力にも、心から尊敬の念を抱いています。ファンと称するのも躊躇われるほど出会ってからの日は浅いですが、それでも彼の作品や言葉にはたくさん励まされ、考えさせられ、感動させられてきました。

「丸の人」という物語の裏に、作者の考えや経験がどれだけ隠されているのか、などと考えるのは野暮なものです。ただ、この物語に登場する絵描きという人物を尊敬するのと同時に、その作者である人物に、ありったけの拍手を送りたいと思います。

私は、努力ってなんだろう、と時々考えます。0.1を生み出すためのもがき方さえ分からない、と項垂れることがあります。そんなとき、こんな人が作ったこんな物語があるんだよ、と心の奥から取り出せる、ひとつの宝石があること。本当に、幸せです。

こういうわけで、私は、この絵描きに憧れ、”丸”との出会いに憧れ、そして、このような物語を描く人間に憧れているのです。

駄文でしたが、ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?