Titania Research Houseを終えて

1月11日から30日まで教育をコア目標としたResearch Houseを開催しておりました。Houseとしては小さい規模でしたが、約30名近い方に足を運んでいただきました。この記事では、主に期間中の振り返りと個人的な気付きを、今後同じようにResearch Houseを開きたい方に向けてまとめます。

1. 期間中の振り返り

計5回のイベントを開催・登壇いたしました。

DeFi MeetUp ~ DeFiの現状と課題 ~

六本木で開催された、Next Finance Tech社が主催したイベントです。Titania ResearchからはvitaとAlphaistが登壇させて頂き、私からはブロックスペースの将来に関する議論とその整理、AlphaistからはUniswapXの論点とその考察をお話させて頂きました。

他の登壇者には、香港科技大学の川口助理教授やNext Finance Tech社の柳内さんがおり、流動性供給者のProfit / LossやAAVEのステーブルコインGHOに関する議論などを話されていました。

参加者の方々は、完全にクリプト畑ではない、既存金融のリサーチャーやIT業界の方々が多く、登壇後の交流会は非常に有意義でした。企画運営、我々をご招待していただいた土田さんを始めとする、Next Finance Tech社の皆さんには感謝しております。

SUAVE DAY

ここからは赤羽のTitania Research houseでのイベントです。SUAVE DAYでは、Adachi氏からSUAVEに関するワークショップが行われ、主にSUAVEのノードを建てることを目標に作業を進めました。

参加者として、グローバルで活動する方が多かった印象です。中でも、私達がロールモデルとするEFの研究チームであるRobust Incentives Groupの課題に取り組む英語圏の方が来てくれたのは驚きでした。

SUAVEとは、Flashbotsが主軸となり開発を行っているブロックチェーンです。特徴として、MEVMというMEVのユースケースに特化し、プリコンパイルを備えたEVMの改良版を持つことがあげられます。またSUAVE上のApplicationの機密データ(L1 transaction、EIP-712 signatures、userOps、 private keysなど)を保管するConfidential Data Storeも存在します。

MEVMとConfidential Data Storeを組み合わせることで、イーサリアム上では構築できないオフチェーンデータへのアクセス制御、個人情報を必要とするオークション、オンチェーンではコストがかかりすぎるブロック構築のアプリケーションなどを、EVMとそのツール(solidity、foundryなど)を使って開発できます。

SUAVEによってMEVアプリケーションの開発ハードルが下がり、OFAやブロック構築などの集中型インフラを再構築できるようになりました。

SUAVEを使った解決策として、Titania ResearchからはFrequent Batch Auction on SUAVEをFlashbotsに提案しております。

ワークショップの内容は、以前に公開した記事を参考に行っているため、気になる方はそちらをご覧ください。

LVR DAY

LVR DAYでは、Alphaist氏からLVRに関するセッションが行われました。私は体調を崩してしまい、セッションの大半を別部屋で過ごしていたため、セッション内容や様子については、あまり共有できません。トピックがニッチだったことから、参加者の人数は少なかったです。

LVRとは、流動性供給者(LP)のポートフォリオと、集中取引所(CEX)の価格に従ってリバランスされたポートフォリオとの間のパフォーマンスの差を指します。具体的には、情報に精通したインフォームド・トレーダーと流動性供給者との間の情報の非対称性に起因する、アプリケーションからの価値の流出を表します。

基本的には、ブロックチェーンのブロックタイムによる情報の非対称性から発生し、LPの投資戦略や関連リスクを評価する上でも重要です。この現象の中心は裁定取引であり、DEXとCEX間の価格差を利用します。

解決策として、ブロックタイムの減少やダイナミックフィー、McAMMなどのアプリケーションに価値を還元するためのオークションメカニズム、オラクルなどが議論されています。詳しくはこちらの記事を御覧ください。

PBS DAY

PBS DAYでは、まず私からL1 PBSに関して解説させて頂き、その後にadachi氏からL2 PBSに関するセッションを行いました。参加者には、医者や仙台から来てくれた方など、クリプト畑以外の方にも来て頂けました。

L1 PBSとは、L1 提案者の異質性を軽減するための処置です。このセッションでは、PBSを「市場構造」「配分メカニズム」のレイヤーに分け、プリンシパル・エージェント問題をどのように解決するか探りました。

前者はPEPCという契約保証の仕組みであり、後者がSlot AuctionやcrList、Partial Blockなどのオークションの仕組みです。ePBSのロードマップとしてtwo slot PBSやPTCなどのプロトコル内の議論にも触れました。

L2 PBSとは、L1のPBSとは少し異なり、L2のBlock BuilderとL1にL2のブロックをポストするL2のBlock Proposerに分離する仕組みのことを指します。

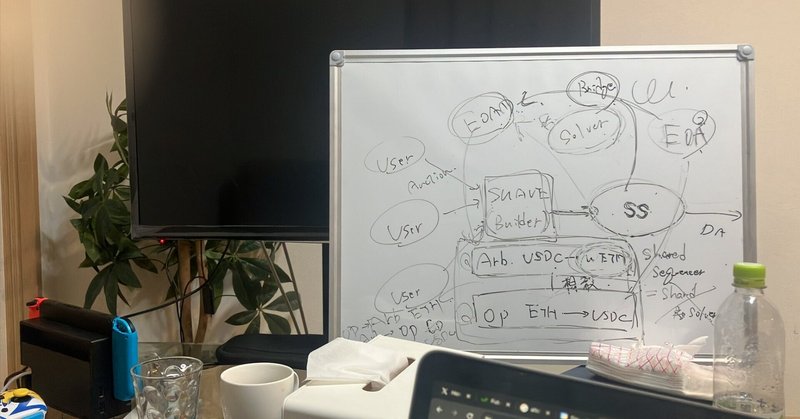

セッションではL2 PBSの前に基本的なRollupの仕組みをおさらいしつつ、L2のMEVに大きく関与しているSequencerの各形態としてCentralized Sequencer、Decentralized Sequencer、Shared Sequencer、SUAVE、L1-based Sequencing (Based rollup)の説明をしました。その上でSUAVEとShared Sequencerを組み合わせたL2 PBSについて紹介しました。

L1 PBSの問題を解決する方法として、Titania ResearchからはハイブリッドオークションPBSをFlashbotsに提案しております。

Relay DAY

Relay DAYでは、aramaki氏からrelayに関するワークショップを行いました。参加者としては、Titania Researchメンバーとその身内がほとんどで、新規で来られた方はいませんでした。しかし、relayからSlot Auctionまで、深い議論ができたと思います。

relayとは、イーサリアムのブロック構築プロセスにおいてビルダーと提案者の間に存在するオフチェーンマーケットプレイスです。

relayはFlashbotsが公共財として無料でサービスを提供したこともあり、relayを運用する事業者はほとんど収益を得られていません。現に去年、Blocknativeはビジネス上の理由からrelay事業から撤廃しています。

relayの運用コストはその性能によって異なりますが、沢山のビルダーに接続してもらうためには、以下の要素を満たす必要があるかもしれません。

DoSやスパムに対する対策

ブロックを送信する際のレイテンシーの最小化:負荷の変動に対応できる複数のサーバーを設置し、高帯域幅のネットワークを維持する必要がある

ブロックが有効であることを確認するためのシミュレーション ≒ DA

このような要件を満たすためのコストは、月10万ドル以上とは言わないまでも、月数千ドルになることもあります。また最近はTiming Gameのキーとしてrelayが重視されており、今後はよりrelayの議論が進むでしょう。

Titania Researchとしては、まで提案途中ですが、relay-boostという新しいタイプのモデルを議論しており、近いうちに公開する予定です。

2. 達成項目と反省

達成項目とその進展

教育に関するコア目標は、6割程度達成できたと思います。

もう少し、多くの人に足を運んでもらえると思っており、私が多くの方に来てもらえる施策を打てたら、達成度は変わった気がします。

参加者の母数こそ前回のMEV Tokyo Salonと比較して2~3割程度でしたが、参加者が前提知識を持っていることが多く、有意義でした。

X上にソースのまとめ記事も投稿されています。この領域を更に一歩深ぼるきっかけになれたら幸いです。

Titania Researchの家にお邪魔してMEVについて少しだけ詳しくなったので、入門の為の教材をまとめました!

— SYORA (@syora_jp) January 29, 2024

Ethereumの根幹となる問題を扱う重要な問題で、web3に興味関心がある方は絶対面白いはずなので是非!!

huge thx to @keccak255 @adachi_tomoki3 @_ywzx 🫶https://t.co/DvOduxoV15

チーム内のサブ目標であった議論、すなわちコミュニティへの提案に関する議論とフィードバックに関しても進み、実際に2つは提案フェーズまでに至りました。これは大きな進展と言えるでしょう。

https://github.com/Cassiopeia1115/mev-research/blob/main/FRP-template.md

https://excited-peripheral-f99.notion.site/Hybrid-Auction-PBS-5f71f200afd54e08a3d6798482d920be

反省と学び

「教育と議論をどう両立するか」

私達チームの目標として、多くの人にMEVを知ってもらう「教育」と、イベントを通じて私達が提案する内容に関する議論を通じて、実際に提案内容をより洗練させる「議論」というサブ目標がありました。

しかし、当たり前の話ですが、勉強したくて来ている人は、いきなりディスカッションに参加することは難しいです。どのように教育と議論を両立した空間を作るかという論点において、反省点が2点あります。

専門知識を持つ登壇者の数を増やすこと

ハウスの立地を考えること

専門知識を持つ登壇者が多ければ、登壇者の中で議論が起こるため、教育と議論が両立しやすくなります。イスタンブールでFenbushiのYukiが中心となり開催されたワークショップでは、10人以上の登壇者がいます。

ピッチの間には休憩時間があったり、セッション会場の隣にはスペースがあったりして、登壇者やそこに参加したい人が熱く意見交換していた記憶があります。このように登壇者の母数が多ければ、教育を行う登壇者間で議論が起こるため、教育と議論が両立すると思います。

今回の反省点に戻ると、Titaniaメンバー以外の登壇者がいませんでした。関連する登壇者にお声がけしておけば良かったと思っております。

この記事を読んでる方の中で、教育のみでなく自社のプロジェクトや研究内容などについての議論を含めた空間を作りたい場合、登壇者を増やすことを考えてみても良いかもしれません。

第二に、議論を促進するには宿泊してもらうことが重要だと考えます。私達も宿泊をしておりましたが、ふとした瞬間に議論ができる状態は有益でした。短い期間でもシェアハウスをすることは大切です。

今後、宿泊込みのハウスを運営する場合は、ETH Tokyoのように日本に家を持たない方々が多く存在するタイミングでハウスを狙うか、群馬県の奥地(草津)のような宿泊せざる負えない地域を会場とするのが良いです。

都内を会場とすると、電車で家に帰れてしまいます。特に他にイベントがない今回のようなケースでは、草津で合宿を行うのが良かったと反省しております。

イベント時以外のハウスの様子

イベント時以外では、Futabaの加藤さんがMEVを題材にフルコースを作ってくれたり、はるきゃんさんがモンスターを差し入れしてくれたり、タキシオが現金を寄付してくれたり、我々でモツ鍋を作ったりしました。

支援をしてくれて、ありがとうございました!

3. スポンサーの紹介

今回、Houseを開けたのはスポンサーのおかげです。

個人スポンサー:0x99.eth

スポンサーの方々、応援してくれて本当にありがとうございました!

最後に

そして、このハウスの企画を提案してくれたり、宿を採ってくれたり、その他にも物資を調達してくれたりしたAdachiさんに感謝です。彼がいなかったら間違いなくこのハウスはありませんでした。そして、イベント開催の準備やハウス運営を全体的に手伝ってくれたAlphaist、スポンサー周りの相談に乗ってくれたへいきょさん、イベントに参加してくれた方々に感謝です。

最後になりますが、企画に共感して、僕を信じて応援してくれて、本当にありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?