『VRおじさんの初恋』ドラマ版と原作の違いについて

お疲れ様です。暴力です。

いよいよ本日の最終回を残すのみとなったドラマ版『VRおじさんの初恋』!

ここまでいかがでしたでしょう?

もともと暴力とも子のnoteを追いかけてくださった皆さんにとっても興味深い改変が多くあった映像化だと思います。

私は原作者ですが、脚本についてはあくまで「監修っぽいチェックをさせていただいた」立場であり、基本的にはドラマ版の制作の方向性はドラマの制作スタッフさんが決めたものになります。

その上でなんですが、原作から変更、追加された要素が累積される都合上、特に終盤は主人公である直樹、穂波の行動や考え方には原作と大きな違いが生じています(と、暴力は思ってます)。「違いがあって面白い!」と感じる方もいれば「これだけ違うと原作とは別の話かも」と感じる方もおられるでしょう。

今回の記事では、原作者としてその点をどう考え、どうドラマ版の監修に反映していったのかを記述しようと思います。クリティカルなネタバレは避けますので、ドラマ版ラストに向けて各自練り上げてもらえれば…!

※このnoteは新連載『VRおばさんの暴力』のPR要素があるため、数百文字に一度『VRおばさんの暴力』のアピールバナーがカットインします。ぜひドラマ版VRおじさんの初恋の余韻を楽しみつつ、フルコースの後のデザート気分でリンク先の漫画を楽しんでいただければと思います。

ドラマ版オリジナルキャラについて

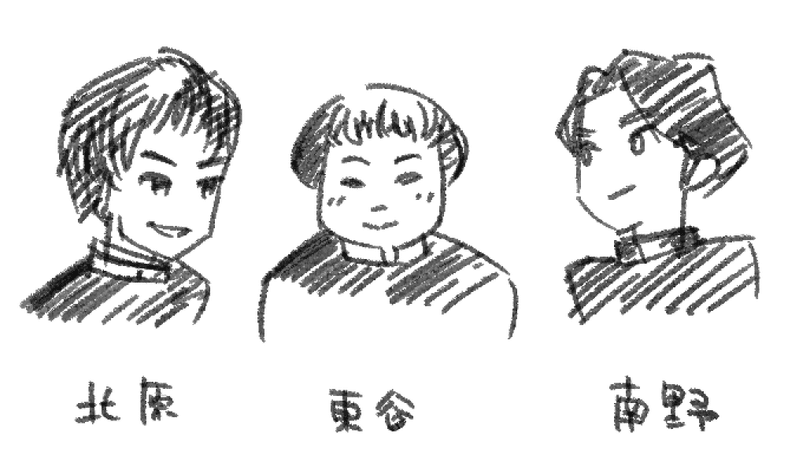

一応原作にいた…とはいっても特にキャラとして活躍したわけではなかったので、ドラマオリジナルと言ってよいかと思われる澤田さんと佐々木さん。

ドラマにおける「現実の直樹の社会的立ち位置」を浮き彫りにする同僚たち。それぞれ独自の価値観を持って直樹に関わることで結果的に直樹に徐々に影響を与える役割になっていたと思います。

澤田さんは実は会社での時分の在り方や家族との関わり方について釈然としない思いを抱えていることを徐々にさらけ出し、佐々木さんは本人曰く「すぐ忘れてしまう」という奔放さ由来の言動で直樹をゆさぶります。

個人的には、ライフステージの変化の中でどこか自分の意思を置き去りにしてしまった澤田さんが、直樹と会話する中でそのことを思いだすくだりが好きでした。また佐々木さんはなんというか、福田益代のようでもあり桜木雅子のようでもあり、はたまたベルのようでもあり…堀内敬子さんのキャスティングの歴史総集編のような楽しい見応えがありました!不倫の打ち明け話も含めて…気の置けなさ、ある種のふてぶてしさも含めた大らかさがとても魅力的でした。

一方で、加藤さんと荒井くんは「世代の差」という形で直樹の輪郭を際立たせる存在感がありました。

加藤さんが自分を直樹に似ていると感じていたのは確かにそうで、でもなんというか、直樹の世代とその下の世代は「諦念」の捉え方、感じ方が異なる。今の時代を生きる中でどれだけ選択肢があるのか、社会がいつからそういう空気だったのか。直樹にとっては「途中から」だったものが、加藤さんにとっては「生まれた時にはすでに」だったりする、その差。そういう意味で加藤さんは「令和最新版の直樹」だったのかなと暴力は解釈していました。頑なさと繊細さ、そして優しさを併せ持つ…ある意味では「ケの日のケケケ」の世界観から「VRおじさん」の世界観へ飛び込んで来てくれたようなキャラだと感じておりました。

そして、いついかなる時代にあっても希望に向けて歩みを止めないのが若者。荒井くんという伴侶を経て新たに人生を開いてゆく姿には爽やかさが感じられて良かったです。彼女たちがいたことによって、20代前後の人たちにとって自分事のようにも観られるドラマになっていたのではないかなと思います。

飛鳥は原作においては「存在しており、細かい設定もあったが特にドラマに絡まなかった」キャラです。前のnote記事で書いたとおり、第二部のプロットは当初は飛鳥の話になる案もあるにはあった。ただ彼女の父親との不仲を深堀りしようとするとかなり穂波側に比重が傾いてしまい、直樹が絡むにはあまりにも「他人の家の話」になりすぎてしまう。

そこをドラマ版は、直樹の職場でのやりとりに相応のボリュームを作りこむことで「職場の人たちや葵くんとの対話からの経験をもとに、穂波をなんとかしてあげたいと思うようになる」直樹の行動に説得力を生みだしました。特に直樹の母親の設定は完全にドラマオリジナルで、あれが直樹の行動の強力な動機付けになっていたと思います。

飛鳥はキャラとしての立場上かなり激しい言動が多いですが、そこも含めて女性の視点、親の視点をドラマ内に含める役割も果たしており、ドラマ版で追加された要素の中でも特に最重要キーキャラだと感じました。

堀耕助は「理解ある部下君Lv100」と「無責任サラリーマン」の両方の属性を併せ持ったキャラで、飛鳥や葵まわりの展開をだーいーぶ緩和してくれる嬉しいキャラだったと思います。耕助のいない後半とか想像できます?VRおじさんが昭和の昼ドラになってしまう…。

既存キャラの変化について

原作における葵くんは、直樹と穂波の関係性の傍観者、観察者でした。

彼は穂波ほどに自信を持てず、しかし直樹の側というにはあまりに若い。だからこそ彼らの中間にピュアなまま存在できるキャラでした。ドラマの葵くんは母親や同級生との関係性描写が加わったことでキャラとしての強みが増しています。これによってドラマ版は一気に「中学生が見ても何かしらが得られる物語」になりました…!

これはドラマ化における想定外の嬉しさでした。もちろん中学生に向けて作った話ではないけれど、中学生が読んではいけない話でもないつもりだったので…。柊木さんの熱演が素晴らしく、ナオキ&ホナミの逢瀬を覗き見しているシーンのコミカルさと言ったら…!

中学生離れした明晰さと、年相応の甘えとが存分に感じられる立ち振る舞い、まさに第三の主人公という存在感が頼もしかったです。

同級生たちの演技もそれぞれさりげなく葵に対するスタンスの差を感じ取れるもので、短い尺ながらしっかりと「葵の社会」を描写してくれていました。中学生は「自分と他人」をより強く意識する世代なので、そこに手ぬかりのない構成と演者さんの演技が嬉しかったです。

穂波はドラマ化において大きく「見え方」が変わったキャラではないでしょうか。原作での彼は基本的に負の要素を見せない存在です。しかしそれは「直樹からは(読者からは)」見えていないだけで、彼には彼自身にも把握できていないこれまでの生き方への遺恨があります。『穂波は決して聖人君子ではない』とは、ドラマスタッフさんからのヒアリングの場でも伝えていました。

『穂波は良かれと思って先回りをする人です。娘はそれが嫌だった。

失敗をしないに越したことはないと考え、そのように生きてきた人なので、だからこそ直樹と触れ合ったことの衝撃が大きかったキャラである。』と。

その設定を大きく膨らませたものがドラマ中盤以降のかなめになっていたと思います。

正直、原作者としてはホナミのネガティブな側面を描く事に「だいじょうぶかな?」という思いもありました。ですがドラマ版の展開の熱量と、その熱量が育てた直樹の行動が穂波の家族の問題をドラマの核に値する題材として浮き上がらせた。

何よりも坂東彌十郎さんの大きな大きな存在感…飛鳥との対話シーンでの、生まれる感情の一粒一粒が全て感じ取れるような繊細な演技は本当に素晴らしかったです。

直樹。

なんやかや、原作から比べて一番大きな変化を見せたのは彼ではないかと思っています。

原作の直樹は「諦念」を体現したようなキャラクターですが、彼は物語中に二度だけ何かを変えようとした、そのことが原作における大きな山場になっていました。『直樹の物語として』ストイックに全体が構築されていた原作に比べるとドラマ版は明らかに群像劇であり、のみならず、その群像劇的構造が直樹のキャラクター性にも少なからず影響を与えています。

メッセージ性の変化

暴力とも子の世界観で構築された原作が、ドラマスタッフによって映像的な見応えと満足度を目指し肉付けをした結果、抱える物語性が変化した。

それはあたかも、触れる登場人物の数が増えたことによって直樹が徐々に積極性を獲得していくことと相似形のような現象だったと思います。ドラマ版の直樹は大きな人間的成長をしています。それにより社会性に強くコミットする話となった。

これを良しとするか否とするか…基本的には人間が成長することに何の問題もないようには思えます。しかしこの原作のピュアネスをキープする意味で「もうちょっと原作に寄せて」というお願いを、そうする根拠を添えて出す可能性はあるにはありました。

↑こちらは『VRおじさんの初恋』についての最初期のインタビューです。

私自身がこの作品について熱量が高く(この時点で執筆からまあまあ経過してますが、まあ今現在よりは残っている思いが強かった)この物語をかなり「自分事」として捉えているのが分かります…暴力ですね。↓毎日新聞の取材でも同じようなアプローチで回答させていただいています。

今もこの漫画に対する自己評価は大きくは変わらず。ただ世代論のようなものはあくまで土台であり、漫画として重要なのは「直樹がどういう人物で、その人物が起こしたアクションが腑に落ちるものかどうか」でした。それをこのように仕上げたものが暴力とも子の作家性である…というのは結果論ですが、だからこそ、ほかの作家さんが書いたらこうはならないだろうというところに意味がある。

その上で、私はシナリオを確認し意見を言える立場にある以上はすべきことがあるとも思っていました。それは「ドラマ版と原作が対立するものにならないように、脚本に意見を寄せること」です。

原作に託されているもの

…ここで別の話ですが、個別にお返事はできていないものの、VRおじさんの単行本が出たときに大変熱量の高い感想をいただいていました。

その多くが「私自身が直樹のような側面を非常に強く持っているからこそ、この物語から得るものがあった」と伝えてくださいました。そのことは私にとって「あの漫画を作った意義があった」と、今もなおとても強い手ごたえとなっています。

孤独な2人が孤独が故に出会い、孤独のままで寄り添った物語が原作『VRおじさんの初恋』。そういう物語でしか描けないある種の救いを表現したかった。

原作を好ましく思っている人たちに対して原作者としてやれる範囲のことはしたい。さりとてドラマ版の完成度にもできる限りは水を差したくない。

重要なことは大きく2つ、

・ドラマ版がそれ単体でちゃんと面白いこと

・ドラマ版が原作を否定するような物語ではないこと

それを満たすために、原作とまったく同じ筋をたどる必要はないと私は思いましたし、必要性があるならば直樹や穂波の行動が多少変わっても構わない。その上で、芯を外さずに物語を拡張していただけさえすれば…と、脚本チェック時にいくつかの指摘をさせていただきました。

そうして完パケのデータを拝見して…

『原作を中心として拡張されたものがドラマ版である、と解釈することがちゃんとできる』

そのようにしっかり言える内容だと思いました。

なんなら、仮に原作で何か描写に食い足りなさを感じていた人がいたとして、ドラマの補足によって多くの満足を得るというプラスの可能性すらある。(実際にどうだったかは…言うまでもないと思います。みなさんのポジティブな感想が全てです!)

物語の後半、自分の想いをぐんぐん言語化できるようになる直樹の目の覚めるような頼もしさ。野間口徹さんによるナチュラルな振る舞いと、意思をしっかり載せた行動の演じ分けの塩梅に凄みが感じられる熱演でした。野間口徹さんでなければ出せなかった説得力、野間口徹さんだったからこそ生まれたドラマ版直樹のキャラ立ちだと感じています!

らせんの中心とその外側の関係

作品全体に載っているキャラの熱量が増して、さらに脚本の森野マッシュさん、吉田照幸さん、スタッフさんそれぞれがこの作品に託したい思いがある。そして野間口徹さんはじめ、キャストの方々が演技を通じて視聴者さんに向けて放った思いがある。

ドラマ版『VRおじさんの初恋』は原作を中心軸に添えつつ、様々な人の想いを乗せてらせん状に拡張された作品だと私は考えています。原作が原作にしかない意思を持っているように、ドラマ版にはドラマ版にしかない意思をもった作品になっている。

そしてその一番外側に、このドラマ版を見て何かを感じてくださった視聴者さんがいます。

私はそのことをかなり肯定的に捉えています!

…その上で、でも原作はもともとはこういう話だったよね?と思い振り返る方々に対して私は「そうです!」という立場でいたい、原作者として!

じゃあもうちょっと具体的に『原作はどこに到着した話なの?』と思った方へ向けてはこちら!

TVドラマ大好評放送中✨『#VRおじさんの初恋』(暴力とも子)コミックスは大好評発売中✨

— ゼロサム編集部 (@comic_zerosum) May 22, 2024

現実では何も持たないナオキから

大切なホナミへの贈り物は…💍

二人のウエディングドレス姿、

ぜひ原作コミックでもお楽しみください📕#VRおじさん #夜ドラhttps://t.co/VqrR2BAB7D pic.twitter.com/wNkNlTDnVn

原作『VRおじさんの初恋』一迅社よりコミックス発売中!

そして…

『VRおばさんの暴力』一迅社ゼロサムオンラインにて連載中です!

それでは本日のドラマ版最終回をみなさんで見届けましょう!

以上、暴力でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?