音楽ビジネスの未来とは? 『業界を牽引する4名が語る、世界を変える音楽スタートアップの条件』イベントレポート

VERSUSの公式LINEアカウントではイベントやエンタメ、スタートアップに役立つ情報を発信しています!お気軽にご登録ください!

7月20日に株式会社VERSUSと『FastGrow』を運営するスローガン株式会社によるトークイベント 業界を牽引する4名が語る、世界を変える音楽スタートアップの条件 が開催されました。本記事では、その当日の様子をレポートします。

ストリーミングサービスの普及、CD売上の伸び悩みなど、音楽ビジネスは大きな過渡期を迎えています。

今回はそんな音楽ビジネスの未来について、音楽ビジネス界を牽引する4名から貴重なお話を伺いました。

1. 音楽ビジネス2019概観:山口哲一(株式会社VERSUS代表)

まず登壇されたのは今イベントのモデレーターである株式会社VERSUS代表の山口哲一氏。

はじめに、日本の市場形態・世界の音楽市場について、3つのデータを挙げての説明がありました。

まず、2018年には、日本でも音源の売上は上向き、ストリーミングサービスの割合も上昇しました。欧米と比較すると5年ほど遅れての普及とも言えますが、昨年から業界内でも意識に変化が見られているとの話がありました。

また 2016年問題 を経て、コンサート売上も増加傾向にあるとのこと。

※2016年問題:国内の規模の大きいスポーツスタジアムが2016年、一斉に改修期間に入ってしまい、コンサートの会場の確保が困難になったこと

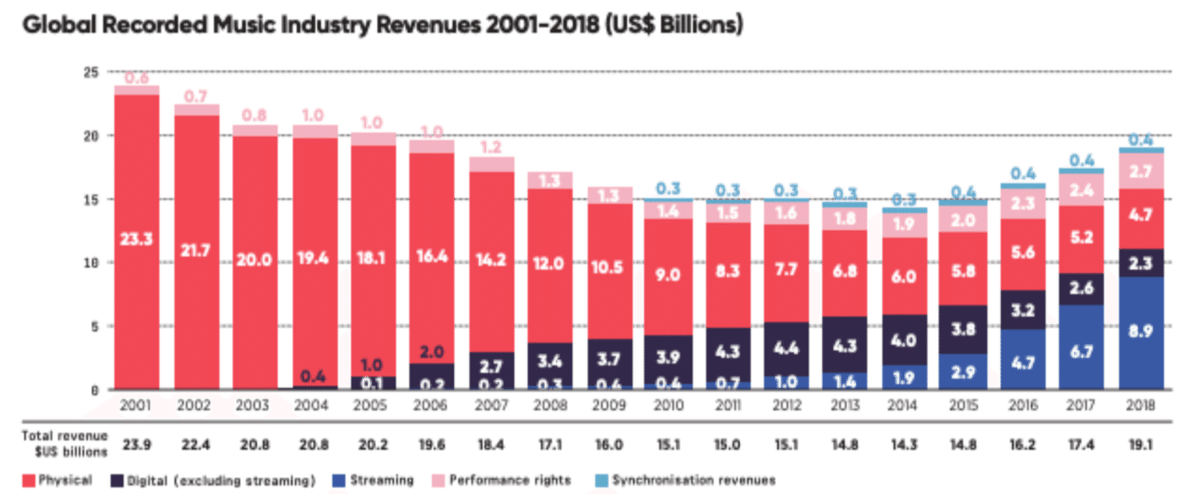

さらに、海外の音楽市場で特筆すべきなのは、デジタルの成長、特にストリーミングサービスの普及率です。

2018年には、ストリーミングが市場の4分の3を占めており、その影響もあって、海外音楽市場は活況を迎えていると言えます。

また、海外のレコード会社にとって良いニュースは、スマートスピーカーの使用方法。アンケート調査から、スマートスピーカーでも、消費者がかなり音楽を視聴していることがわかってきているとの話がされました。

また、中国でも音楽市場が成長しており、市場規模は2016年時点で約5兆円と日本の10倍以上となっています。市場の巨大さゆえに、マイナーな音楽ジャンルでも、かなりの売上が見込めるのではないかと言えます。

これらを踏まえ、山口氏は今後の日本の音楽ビジネスの展望を以下のようにまとめました。

・CDなどのフィジカルパッケージは補助的な役割となる

・YouTube、Spotifyなどグローバルプラットフォームとの交渉が課題

・現状を見ると、海外市場で起きていることが、日本市場で起きないとは言えない状況

・もはやデジタル化抜きに音楽市場を語ることはできず、日本でも音楽関連のITスタートアップの育成が急務である

2. トークセッション:野本晶(Merlin Japanゼネラル・マネージャー)

次に登壇されたのは、iTunes Music Storeを立ち上げ、Spotify Japanのローンチに携わったMerlin Japan株式会社のゼネラルマネージャーの野本晶さん。

野本さんがお話しされていたのは、音楽市場における時代の変遷についてです。

1998年当時、野本さんはレコード会社に営業として勤務されていたそうです。マライア・キャリーのアルバムが1日7,000枚売れ、「店舗でCDが売れる」という時代を経験されました。

また2005年にiTunes Storeが登場。1曲あたり150円という破格の安さで、日本のレーベルでは当時「黒船の襲来」とまで言われていたそうです。

そして、これに対して日本の会社は、合同でレコチョクを設立し、着うた配信を開始。こういった動きが、現在のAWAやLINE music設立の流れの前身になったとも言えるそうです。

そして2017年、日本にもようやくSpotifyが参入しました。ただ、当時の日本には

・サブスクリプション(定期購読)

・フリーミアム(無料と有料を組み合わせたサービス)

という形態でのビジネスが知られておらず、Spotifyの「一部フリー」という形態に、難色を示していたそうです。

そこから、国産のストリーミングサービスが数多く誕生しました。現状の国内音楽サービスどうしの競合はここから発生しているのでは、というのが野本さんの見解です。

そして、こういった流れを踏まえて、日本国内での音楽の消費のされ方に変化が起きました。

それはCDなど実体のある形を「所有」することからネットワークを介して視聴する「アクセスモデル」への変化です。

こうした消費の変化に伴って、今後音楽業界でカギとなるのは「ユーザーとの継続した関係性の構築」とのこと。そして、その流れを受けて今後プレイリストという存在が、より重要性を増すとのお話でした。

この「プレイリスト」についてさらに詳しく見ていくと、大きくは以下の三種に分類できるそうです。

1. コンテンツ軸:アーティスト特集などのプレイリスト

2. コンテクスト軸:ランニング・BGMなど、聴くシチュエーションに合わせたプレイリスト

3. ハイブリッド:上記がミックスされたプレイリスト

また、上記の中でも、特にコンテクスト軸のプレイリストが伸びているとのこと。さらにプレイリストランキングなどを通じて個人(インディペンデント)の発信力があがってきており、メディアとしても注目されつつあるとのことでした。

さらに、これらインディペンデントの売上は、市場においても比率が伸びているそうです。

その他にも、今後は一部を無料で使用できる「フリーミアム」からファンを獲得し、マネタイズに繋げていく必要があるともおっしゃっていました。

野本さんによれば、ストリーミングの普及と、インディペンデントの台頭によって、フリーミアムフリーからファンダム(ある特定の分野の熱心なファンであり、彼らが作る文化のこと)へ繋げることが求められつつあるとのことで、カスタマーサクセスを提供できるサービスが生き残るだろうとしてセッションを締めくくっていました。

※カスタマーサクセス:ユーザーのサービス継続率と、そこからもたらされる利益を最大化するために行う行動。

3. トークセッション:中川悠介(アソビシステム代表取締役)

続いて登壇していただいたのは、青文字系カルチャーの生みの親で、きゃりーぱみゅぱみゅを世に送り出した、アソビシステム株式会社代表取締役・中川さん。

中川さんは原宿を中心とした文化の第一人者で、学生時代からイベントを立ち上げていました。その中で、ブームを作り出すことより、場所を作ることの重要性に気づいたのだそうです。

中川さんが現在経営するアソビシステムに所属している方々は、自分で発信する力のある自己プロデュース能力が高く、また 同性のファンが多い という点も特徴だそうです。

そして、そういった一人一人の発信力・求心力や、異性だけでない幅広いファンからの支持が「青文字系」というカルチャーを作り上げていると話されていました。

中川さんは、コンテンツを作るほかにも「場所」を作ることを大事にしており、実例として、千駄ヶ谷の未来のピース保育園を挙げられていました。

未来のピース保育園について、中川さんは現代の均質化を推し進める教育に対するアンチテーゼだと語り、そういった教育から芸術や文化は生まれないという危惧が背景にあると話されていました。

また芸能事務所という場所についても言及があり、昨今芸能事務所の意義を問われる場面が増えているが、中川さんは「一つのものを作り上げるために多くの人が携わっていて、そうして作り上げられていくものの意義を感じている」と語られていました。

4. トークセッション:高野修平(株式会社トライバルメディアハウス Modern Age事業部事業部長)

最後に登壇されたのは、音楽を企業とユーザーのコミュニケーションに活用する株式会社トライバルメディアハウスModern Age事業部事業部長の高野さん。

はじめに、高野さんからはModern Ageで行っている事例について伺いました。

アーティストのブランディングやプロモーションを始め、ブランドと音楽の融合の事例などをケーススタディをもとにお話されました。

そして、本日のセッションでフィーチャーされたのは、ブランドと音楽のマーケティングの未来についてお話されました。その中で、SHOWROOM株式会社・前田社長の記事にもあるように、今後は 可処分精神 が強い力を持ち、その奪い合いが起こると高野さんは考えているそうです。

特に、音楽などのエンターテイメントは、この可処分精神によって成り立っているため、特にブランドがファンを作りたい、ブランドを強くしたいという課題の中で音楽やエンターテインメントの役割が大きくなるのではないかとのことでした。

また、高野さんはそもそもタイアップとは、可処分精神を大きく占めているアーティストのファンを、ブランドのファンへ転化させることを目的としていると語られていました。

しかし、現状ではタイアップしたからといってブランドのファンに転化できている状況ではなく、成功させるためには以下の3軸が必要とのこと。

1. トライブ

性別や年代を超えた、共通の趣味を持った集団 を指す。

2. 文脈的価値の創造

ファン目線での タイアップに対する納得感 と、文脈や背景を理解したうえでの 意外性 の2つから成り立つ

3. 継続性

単発ではなく長期的にコラボレーションを実施すること

さらに、このうち「継続性」については、「これからのタイアップは、短期的な購入を狙うものから、音楽とブランドが戦略的なパートナーとなって中長期的にブランドを成長させていくものになるのでは」とのことでした。

また、最後にまとめとして

・音楽を始めとしたエンターテインメントは、可処分精神を占める割合の大きいジャンル

・タイアップは「認知の獲得」ではなく「可処分精神の転化」を目的としたもの

・音楽やエンターテインメントは、ユーザーの認知から購入までの障壁(ファネル)を一瞬で飛び越えることができる

・今後のタイアップは「トライブ」「文脈的価値の創造」「継続性」を持ったものになっていく

と語り、セッションを締めくくっていました。

5. アイデアソン

SLOGANとVERSUSでは、今回のセミナーの内容を受けて7月28日に「世界を変える音楽サービスを考案せよ」と題したアイデアソンを実施。

約20名の参加者からは

・作曲家がオンライン上で共同で作曲できるプラットフォーム

・リアルタイムにライブ配信を楽しめるVRサービス

・結婚式などにホログラムのライブを届けるサービス

等々のアイデアが寄せられ、大きく盛り上がっていました。

また、アイデアソンは今後もSLOGANとVERSUSの共催にて実施予定。今回お越しいただけなかった方も、再度来場されたい方も、ぜひ今後の続報をお楽しみに!

おわりに

大きな過渡期を迎えた音楽ビジネスの世界。これからも様々なテクノロジーと結びつき、今後に大きな可能性を秘めています。

VERSUSでは「エンターテイメントに関連した事業を、テクノロジーを使ってやりたい」と考えている人を求めています!

こちらの記事を読んで、少しでもエンタメ・スタートアップに興味を持った方、一緒にやってみたいと感じた方は、ぜひこちらからお気軽にご連絡ください。お待ちしております。

VERSUSの公式LINEアカウントではイベントやエンタメ、スタートアップに役立つ情報を発信しています!お気軽にご登録ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?