マルチバンドリミッターがトラックの音作りに使えそう

こんにちは。ぼいどすです。マルチバンドリミッター・コンプレッサーを、マスターではなくトラック単体に積極的に使っていけそうなことが分かったので、私が現段階で見えてきたもののメモとしてもnoteにします。そして私自身もまだ研究途中であることをご了承ください。

マルチバンドリミッター・コンプレッサーを楽器ごとに使うのはあまり珍しくもないかもしれませんが、メリットとして、音作りの時短(EQとダイナミクス処理が同時にできる)、インサートするプラグインの数を減らす、帯域の広い音色をきっちりとコントロールできるなどがあげられます。

また、以前マスタートラックでマルチバンドリミッター・コンプレッサーを入れたときに、音作りが繊細で難しいと思いましたが、トラック単体なら思ったよりも簡単に使える感覚です。

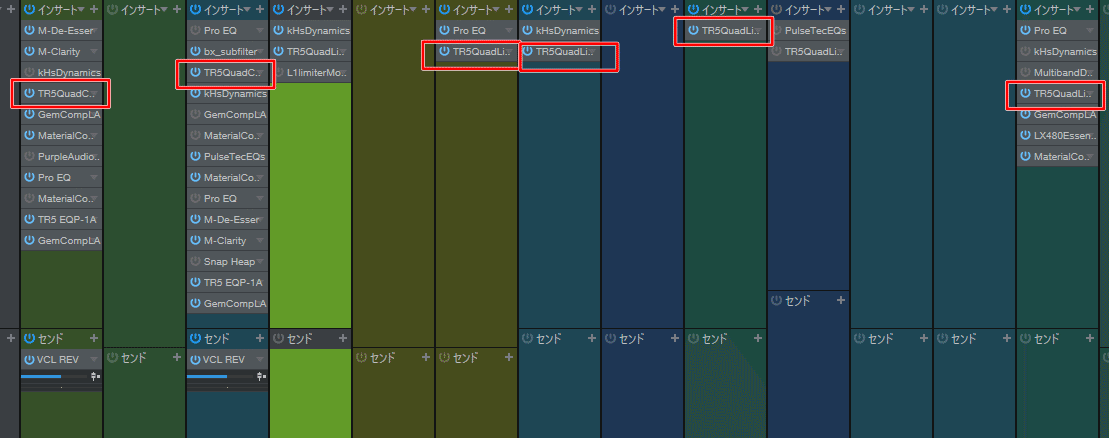

今回はT-Racksに含まれるQuadComp、Limiterを使っていきます。T-Racks持っているけどこれらを眠らせてるという人も少なくないのじゃないでしょうか。また、T-Racksは負荷がやや高めのものが多い、アナログ感の味付けがややクドい印象も持たれがちですが、この2つは負荷も軽く味付けもしないので使いやすいです。

白い線の上にある◯(Output)をドラッグするところからやると分かりやすい

ボーカルで使う

EQ・ダイナミクス処理を同時に行う

よくあるボーカルの処理として、単純にローカットすることに疑問を抱いていました。カーブの仕方やカットポイントの追加を工夫したりもしましたが、理想とするボーカルの低音処理をしきれず不満をいだいていたところ、マルチバンドリミッターでかなり解決できたと思います。

上を見て「ティルトEQだ!」と印象を持たれるかもしれません。それに加えて、各バンドごとにコンプレッションの調整が効くのです。つまり、EQとダイナミクスが1つのプラグインで同時に処理出来てしまうので、負荷と手間を節約できそうです。

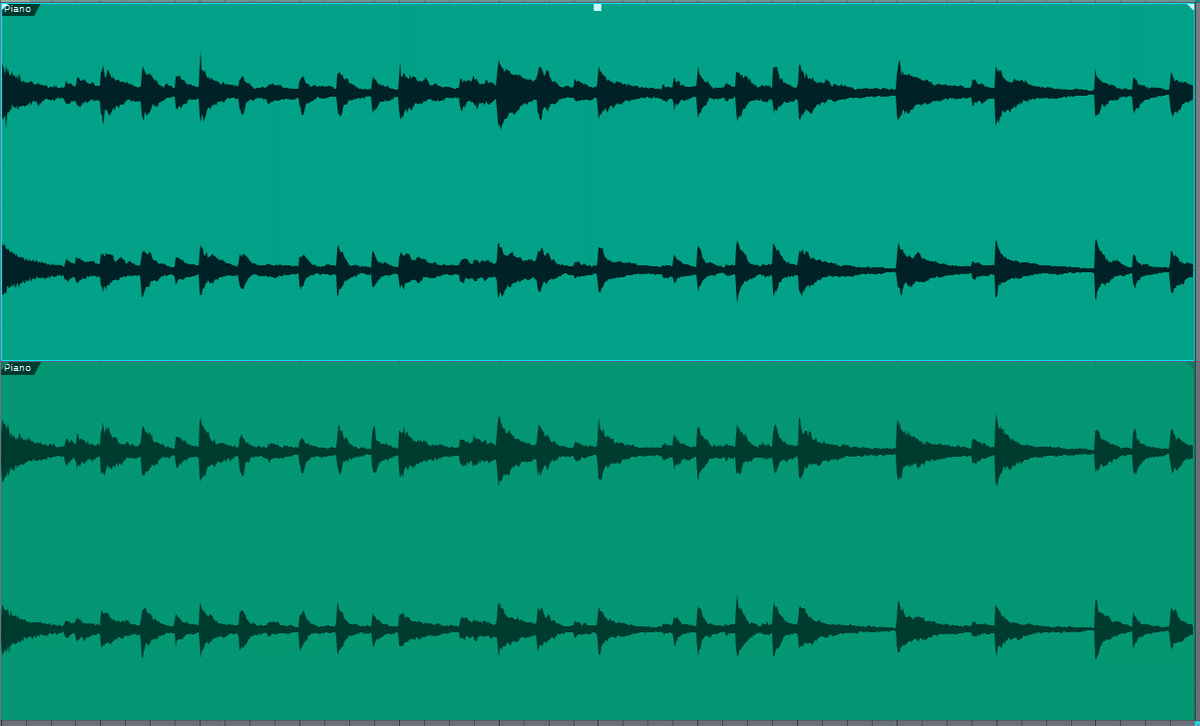

波形を比較

波形でみると、L1だとわかりやすくトラック内で海苔になってます。一方ではQuad Limiterだと、海苔となっているところ、そうでないところの差があります。どっちが良いとかではないですが、ある意味選択的に処理されているようにもみえますね。特に息継ぎ部分(赤で囲ったところ)をみると、ただ音量を大きくしているだけでない処理になったと言えそうです。

Padのような暴れる波形をならす

ふわっと優しく包み込むような音色のPadですが、実際には凶暴な音色だと思っています。再生時にレベルメーターを見てる分には余裕がありそうでも、波形にレンダリングしたときに「クリップが発生しました」とDAWに警告されることがよくある代表格ですし、広い帯域を鳴らしていると時折不必要な部分が飛び出すことがあります。これは他のパートに迷惑をかけているイメージでもあります。

これもビタビタの海苔になってますね。ダイナミクス?なにそれおいしいの?状態ですし、単体で聞くとギュギュッと奥行き感ゼロですが、アレンジ全体でみるとデメリットが目立たないです。

音色によってはLo、Midを下げても良さそうだけど、Hi上げてフェーダー絞るだけにした

ハイ上げEQ的な処理を同時に行えるのは前述の通りですが、EQと違いダイナミクスも同時に調整できるので、密度感、とでも言いましょうか?スレッショルドを下げつつアウトプットを上げることで、その帯域を強調できます。やりすぎるとクドくなるのでそこにだけ気をつけたいですね。これもダイナミクス・EQを同時に出来るメリットが活きます。

ピアノなど低音がコンプに引っかかる音に使う

ピアノのような帯域の広い楽器だと、低音のエネルギーが強くコンプレッサーのサイドチェインフィルターを調整せざるを得ない場合がほとんどだと思います(特に両手で弾いてる場合は)。マルチバンドであれば帯域ごとの調整となるので、それぞれの帯域で音作りをするだけになります。「困難は分割せよ」にも通づると思います。

波形で見るとそんなに変化はありませんが、シンセでいうディケイ、減衰部分がピアノらしい音色なので、極端な変化があったらそれはそれでNGですね。

コンプかリミッターか

コンプ・リミッターどちらを選べばいいのか、この手法の一番難しいところだと思います。リミッターだと極端に変化しそうですが、マルチバンドになっているだけ、極端さもバンド数に分割される感じです。なので、一旦はリミッターを検討し、もう少し繊細な変化を狙いたい場合はコンプを選ぶのがいいのかなと思います。たとえばそれなりのパート数の編成ならばリミッターを選び、ボーカルとピアノだけならマルチバンドコンプ、という感じでしょうか。

ローカット警察(笑)

恥ずかしながらローカット警察というものを最近知ったのですが、ローカットについて思うところはあります。ボーカルのところでも少し触れましたが、ピアノについても単純にローカットしたくないと思っています。処理しないとアレンジ上ブーミーになるのは承知だけど、でも削るのも嫌だ・・ならば抑制してしまえばどうだろう?とは思っていたところ、マルチバンドであればある意味グラフィックEQ的に「調整」が出来たと思います。

余談ですがベースだと90Hz以下をたまに切りますし、歪んだギターの壁もローカットしてます。

ここにたどり着いた経緯

WavesのL1いいのだけど、なるべくWavesは使いたくないな、とか、マルチバンドでアップワードコンプレッサ無いかな、あとはOTT上位互換のCramitをもうちょっと繊細にしたものが欲しいな、とか考えるうちに、T-RacksのQuadシリーズがあったのを思い出し、インサートしてみたら想像以上に簡単操作で音作りできることを発見しました。特にQuad Limiterだとグライコ的にOutputを調整から始められる手軽さがあります。今後も積極的に使いたいです。

注意など

まず、エンジニアさんのような繊細な処理ではないです(多分)。私は「ざっくりと、簡単操作で派手目の変化」「コスパ・タイパの良さを優先」というポリシーです。(ご依頼・案件ではざっくりとはやりませんし高いプラグインもビシバシ使いますが)

あと、マルチバンドリミッター一つで全部解決、というわけでないです。今回は前後に補佐的にEQ・コンプを挿みましたし、今後もそうすると思います。そして全パートには使わず、積極的に現状から変化させたいパートにだけ使用しました。

おすすめ設定として、基本的にはアタック・リリースともデフォルトより短めがいいと思いますが、リリース長い音色で音が途切れない演奏だとだとリミッターのリリースもやや長めが良さそうです。

まとめ

今回はT-RacksのQuad Limiterを使いましたが、もちろん他の・・Studio OneだとMultiband Dynamicsも同様に使えます。ただし、操作子が多くて手軽さが少ないですが、暴れるPadについてはQuad Limiterの活用に気づくまでよく使っており、音作りも理想に近づきやすいとは思っていました。同DAW付属のTricompを試してみたのですが、パラメーターが少ないのはいいのですが変化量も乏しく使い勝手も独特で、Quad Limiterにはかなわないなと思いました。

最後に、この手法を積極的に取り入れた音源です。-9LUFS前後と結構詰め気味の割に奥行き感あるMIXになったと思っています。解説動画も今後作るかもしれないのでチャンネル登録お願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?