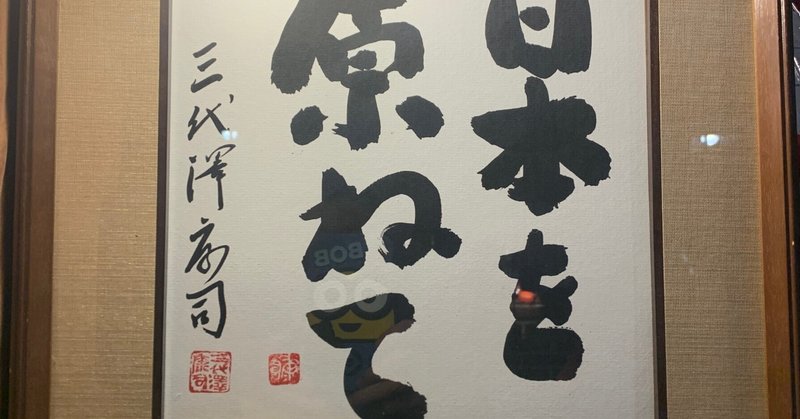

日本をたずねてねて 心の健康 ストレス解消【雪舟】

19 雪舟(1420~1506)

日本の美術 4・№335 水墨画・雪舟とその流派 至文堂

雪舟は明から帰国後自らの画室を天開図画楼(てんかいとがろう)と称し、天開図画楼という室銘は雪舟の思想をも表わすと見てよい。

千変万化する自然の状、春夏秋冬四時の運行そのものをいい、展開は天地開闢を始とし威音王仏(いおんのうぶつ)がこの世に出る以前は物には本然(自然のまま人工を加えない、本来そうあるべきはずの姿)の姿を持っていたが、人々があれこれ言説を弄(ろう)するが故に天開いて時の人々に示しているのだともいう。

天の意が図画すなわち自然であり、四時の運行なのだという。人間の作意である絵画は、その天意を承けてこそ真の絵画となると雪舟は考えている。 77・78ページ

日本美術 6 №337 水墨画―祥啓と雪村 至文堂

雪舟が創り出しているのは明らかに仏教的安心や平衡を象徴する水平線や平行線を伴った形象だ、これらはとりもなおさず、禅林に盛行した儒仏道三教一致の考え方を踏まえ老荘的な自由や無為自然の理想を予感させるものだった。

雪舟の「山水長巻」祥啓(生没年不詳)の「山水図」両者とも、…その奥に山川草木に響く仏の声や、老荘でいう天地開闢の記憶ともいうべき無為自然の堂々たる安定を現している。…いわば水墨画の理想を日本人なりに突きつめているところに中世水墨画の大成と雪舟、祥啓(生没年不詳)の二人による東山時代の精神への寄与があるというべきであろう。 31・32ページ

雪舟は無為自然をあらわし、日本古来の生活感情をあらわしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?