パズル大会Lv.1 解き方の解説?その1

パズル大会Lv.1、あらためてお疲れさまでした。この記事ではパズル初心者の方向けに、各パズルの解き方を紹介します。

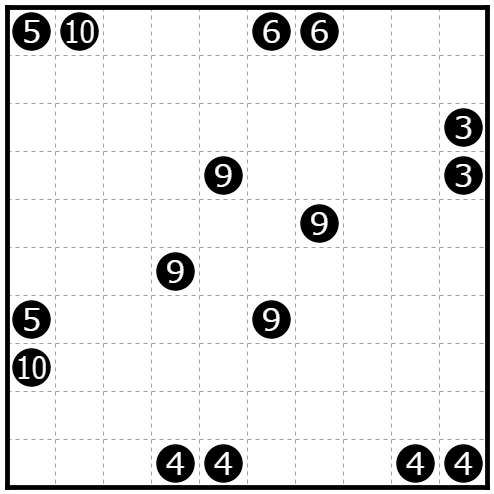

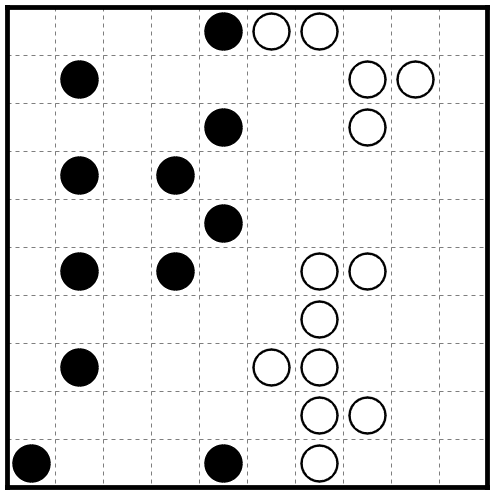

1問目 四角に切れ

http://pzv.jp/p.html?shikaku/10/10/5ai66zh3j9j3l9l9l5j9jazh44i44

とっつきやすいパズルであること、解き方がわからなくてもなんとなく解けそうなので1問目に据えました。答えが9になるのは真ん中の9に合わせた……というわけでは特になく、ただの偶然です。

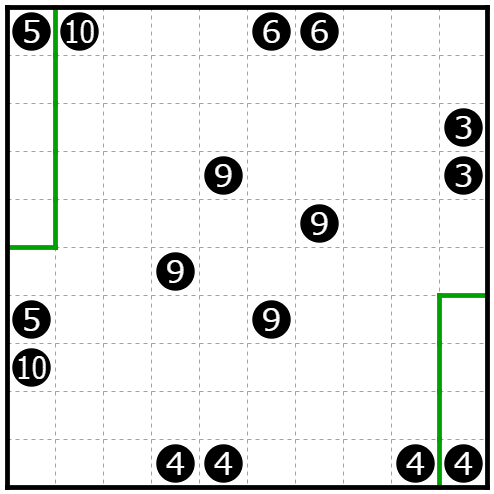

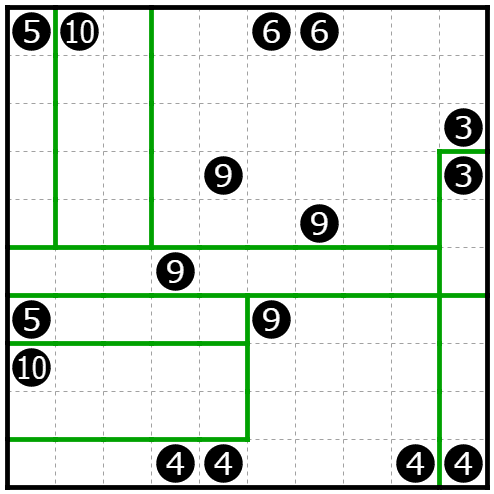

まずは切り方が一つしか無い数字に注目しましょう。……といっても慣れた人にはたくさん見えるでしょうが、ここではわかりやすさを取ります。角の数字は切り方が一つしかないですね。

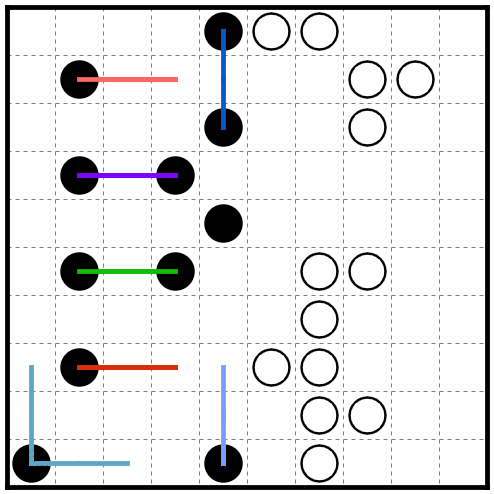

他に切り方が一つしか無い数字を探します。四角に切れのコツは切り方の少ない数字……奇数を探すことです。真ん中の⑨はダメそうですが、左の⑤がいけますね。こうです。

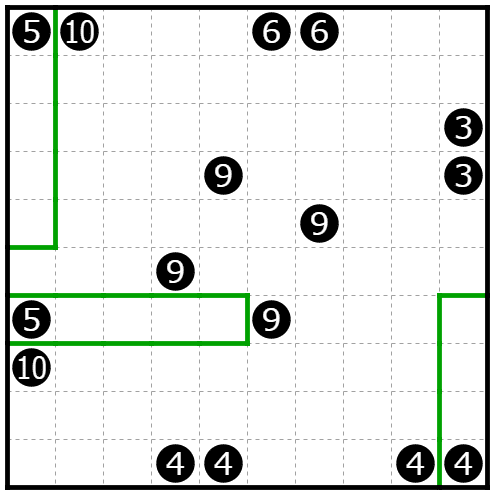

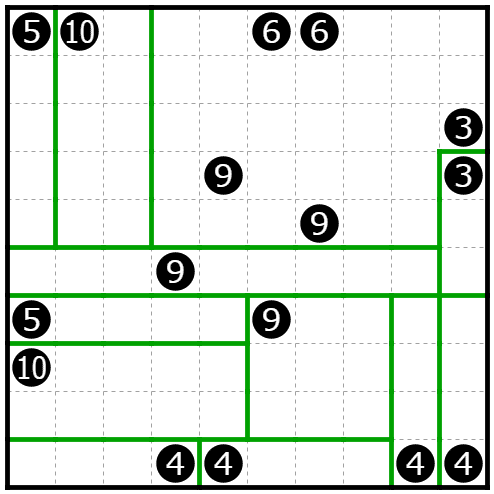

ここで左の列に注目すると、まだどこにも入っていないマスがありますね。このマスはどう切ればよさそうでしょうか?

このマスは9のみが含むことが出来ました。このようにまだ決まっていないマスを含めるような切り方を「救出」と呼んだりします。

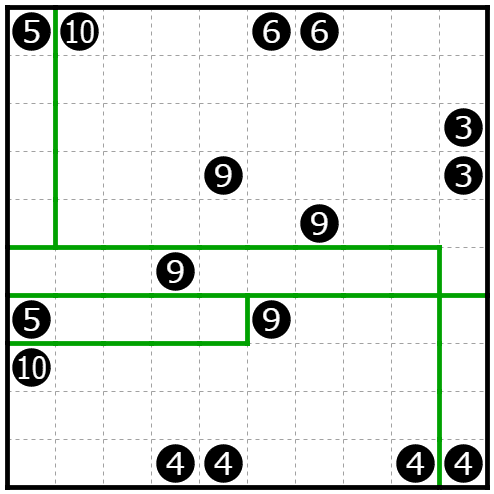

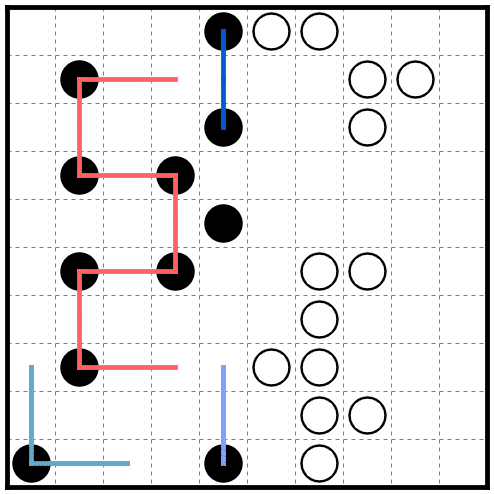

右の③をさらに救出して、さらに⑩2つを決めることが出来ました。ここからはフィーリングです。

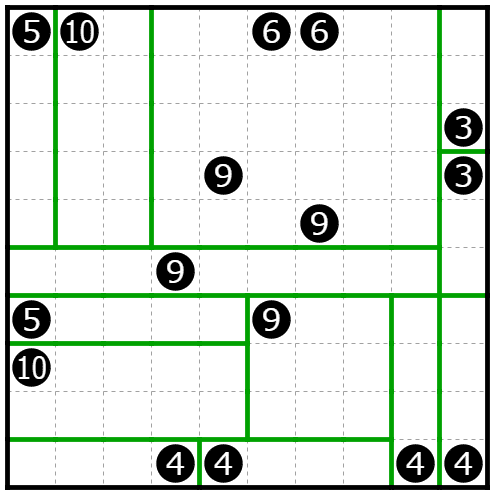

下の部分をこんな感じかな・・・?って切ってみました。うまく決まりました。上の部分は・・・

③が救出の応用でこう決まります。救出と思うと見にくいですが、ここまで来たらなんとなく見えてきませんか?え?見えない?そうですか・・・

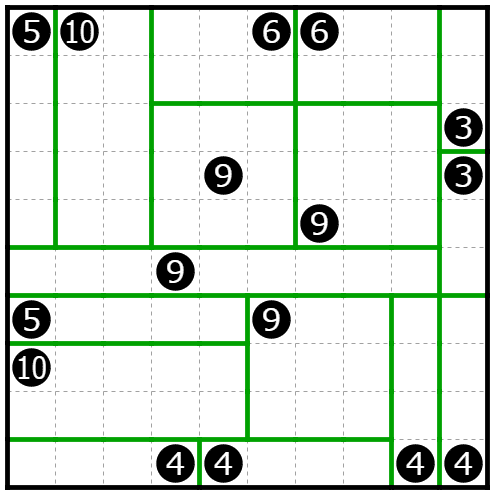

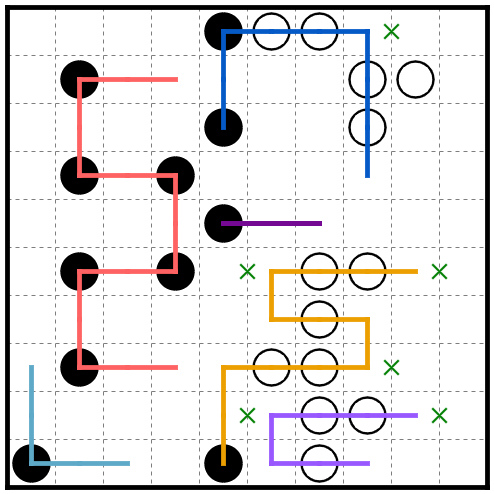

あとはどうせこうやろ!えいや!と切ってめでたく完成です。お疲れさまでした。

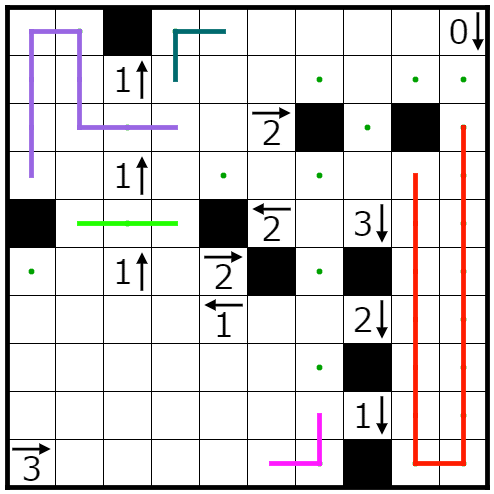

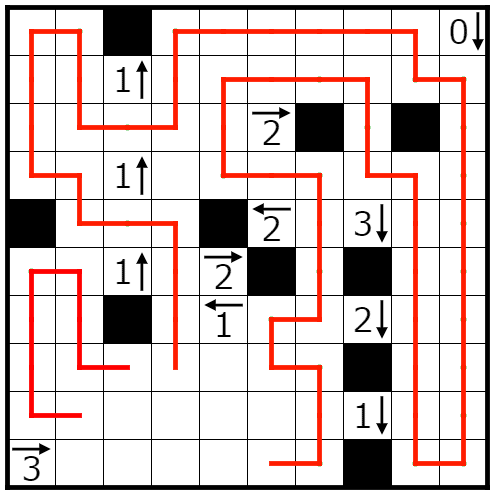

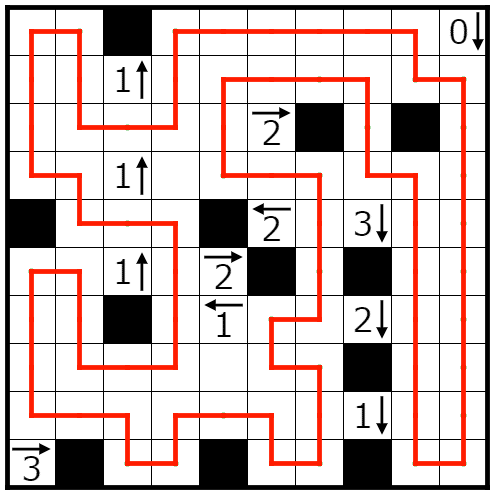

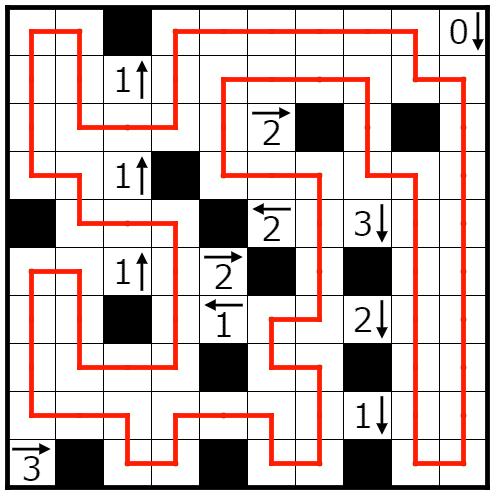

2問目 ヤジリン

2問目はヤジリンです。ちょっとむずかしいかなとも思いましたが、ネットで流行りのパズルなのを加味して2問目に配置してみました。

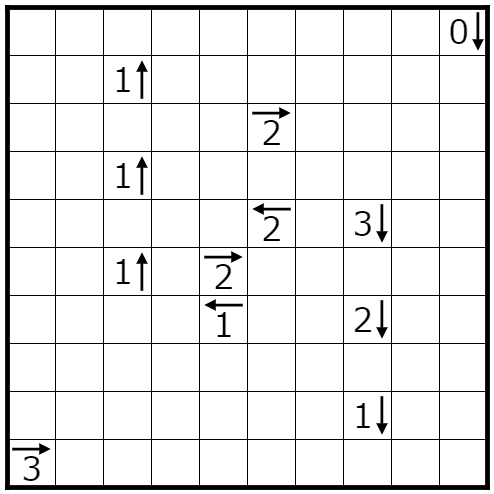

http://pzv.jp/p.html?yajilin/10/10/i20b11l42f11l32a23d11a42i31b22s21b43i

妥協した あなむずかしや 点対称(初期盤面川柳)

とりあえず、すぐわかる黒マスと白マスを探しましょう。

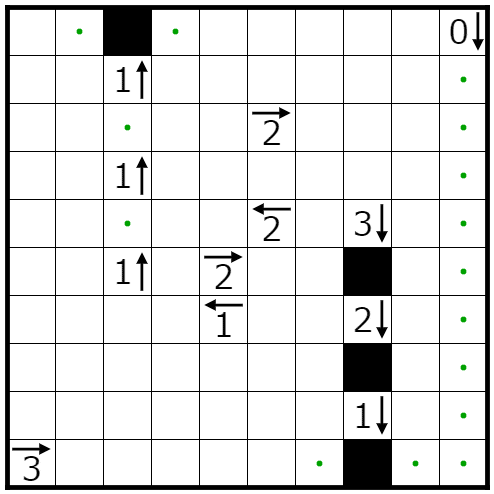

こんなかんじ。そしたら次は、白マスに線を通します。特に壁際の黒マス横は入り口になりやすいです。

引いた線は、全体で一本のループになります。小さいループにならないように、線を伸ばしてゆきましょう。

そこそこ進みましたね。ここで矢印のヒントをもう一回見てみると、黒マスが入れられます。黒マスは連続で置けないので、一個飛ばしに配置されることが多いですよ。

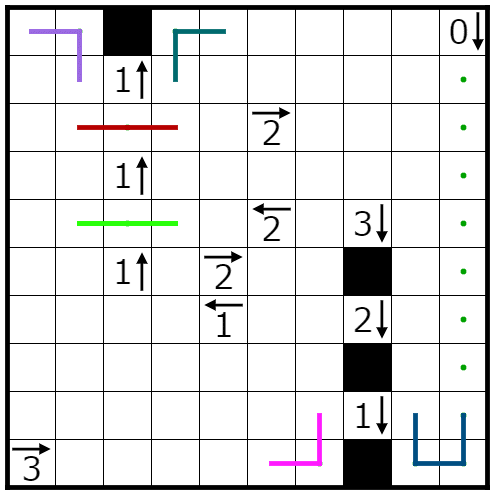

ここから「白マスに線を通す」「ループができないように線を伸ばす」「黒マスのヒントを確かめる」を順に適用していくと……なんとここまで来ます。もうちょっと区切ろうかと思ったけど区切りどころがなかった。

さて、左下の3のヒントをまだ使っていませんね。白マスは4つに黒マスは2つ、一見決まりそうにないですが、実は壁際だと、一個飛ばしの配置では線が通せないのです。(たしかめてみてください)

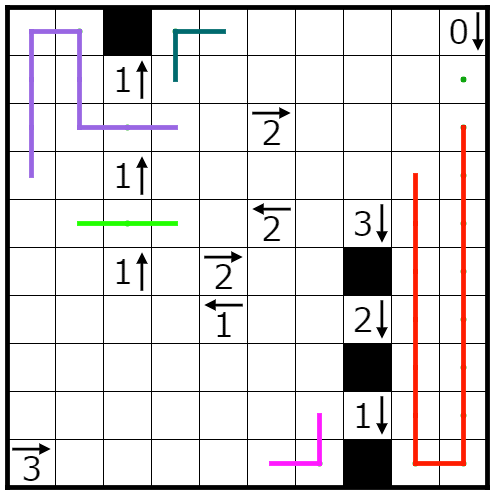

よって2個とばしで黒マスを配置して、めでたく完成・・・ではありません。まだ「正解です!」が出ていませんよね?どこがダメなのか、デジタルの力を借りましょう。この盤面で「チェック」を押すと「黒マスも線も引かれてないマスがあります」と出て、該当セルを赤く示してくれます。

このヤジリンというパズル、別に矢印の向いてないとこにも黒マスが入るんですよね。慣れるまではちょっときもちわるい。

黒マスを配置して完成です。お疲れさまでした。

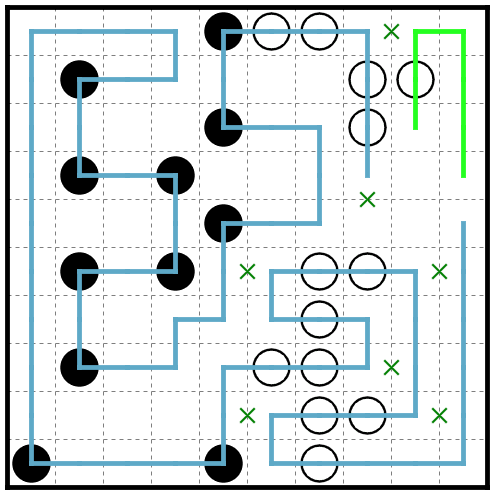

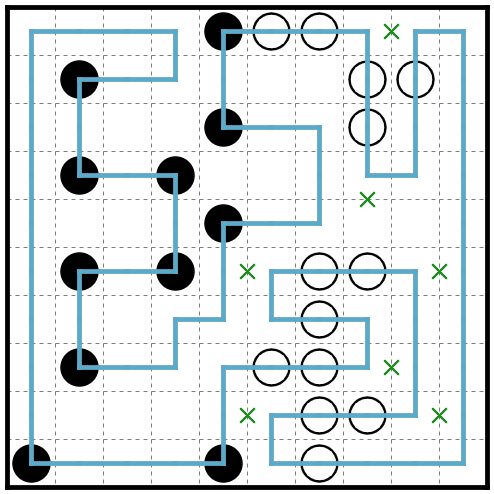

3問目 ましゅ

3問目はましゅです。ヤジリンと2問目の座を争いましたが、テスターの友人に「ルールを掴むのが難しかった」との感想を頂いたのでこっちになりました。ましゅ、ルールがわかりづらいよなあ。

http://pzv.jp/p.html?mashu/10/10/07920190i96i00200k1900920c0019i690

初期盤面です。黒と白を偏って配置させてみました。べつにこうしなきゃいけない決まりはありません。

とりあえず黒から攻めましょう。辺に近い黒マスから線を伸ばしまして・・・

こうつながります。真ん中らへんの縦線がこう決まる理由は、ためしに逆側に伸ばしてみるとわかります。

さて、今度は白にも目を向けましょう。壁際の白丸や、まっすぐ並んだ白丸には線が決まります。

ぐねぐねと線がのびていきます。白丸が二個並んでいるところは、そこから先に線が伸ばせませんので、両端にバツを付けるとヒントになります。

黒と白の性質に気をつけながら、一本のループになるように線を伸ばしていきましょう。もうちょっとです。

これにて完成です。お疲れさまでした。

画像を多用しているせいか、おもったより長くなってしまったので、解説はその2に続きます。