パズル大会 Lv.1 インストラクション&解き方のヒント

この記事は7/21より開催されます「パズル大会 Lv.1」のインストラクションと解き方のヒントです。え?普通こういうのはpdfで出すんじゃないかって?いいじゃないですか、pdfつくるのめんどい…じゃなかった、こっちのほうが見やすいですし。

この記事にはパズルのルール、アンサーキーの算出方法、ワンポイントアドバイスが書いてあります。よく読んで、大会に備えてください。あ、今回、タイムは関係ないので、パズルをよく知ってるよって人は別に読まなくてもいいです。

出題は6問、全てパズル誌ニコリで「定食」と呼ばれている定番の問題です。以下、ルール文はニコリ公式サイトから引用しております。

アンサーキーについて

問題ごとに指定された方法でアンサーキーを導き出し、算用数字でお答えください。あっていれば得点となります。

ただし、本大会ではアンサーキーが間違いでも許容することがあります。以下は許容される例です。たとえば、正答が、「4」と「2」を並べた「42」だとします。

・「41」「32」など、数字が±1以内の範囲でずれているもの

・「6」など、問題を正しく解いたが、アンサーキーを間違えたと推測できるもの

・「よんじゅうに」「2x3x7」など、正答を表していると推測されるもの

・「生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答え」など、正答を表していると推測できるもの

・その他、正答を導いたと推測できるもの

・以上の複合

ただし以下のようなものは許容されず、誤答となります。

・「アンサーキー」

・「ある整数n」

・「 ←心の綺麗な人には見えます」

・「私は真に驚くべきアンサーキーを導いたが、それを記すにはこの解答欄は狭すぎる」

・採点者が解けない数式や問い

・その他採点者が解釈できなかったもの

配点

・出席点(400点)

・1.四角に切れ(100点)

・2.ヤジリン(100点)

・3.ましゅ(100点)

・4.スリザーリンク(100点)

・5.ぬりかべ(100点)

・6.へやわけ(100点)

計1000点満点

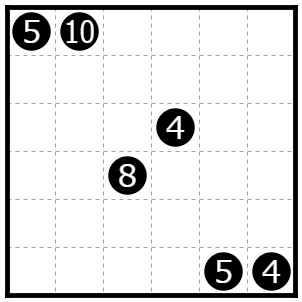

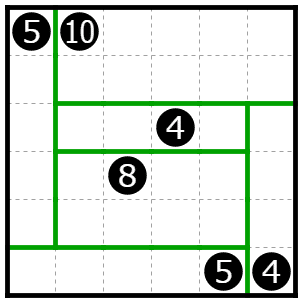

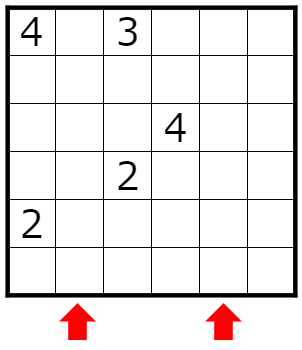

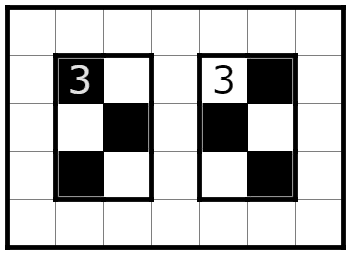

1.四角に切れ(配点:100点)

1.点線の上にタテヨコに線を引き、盤面をいくつかの長方形(正方形も含みます)に分けましょう。

2.どの長方形にも数字が1つずつ入るようにします。

3.数字は、1マスの面積を1としたときに、その数字が入る長方形の面積がいくつになるかを表しています。例えば4と書いてあるマスを含む長方形は、1×4、2×2、4×1のいずれかになります。

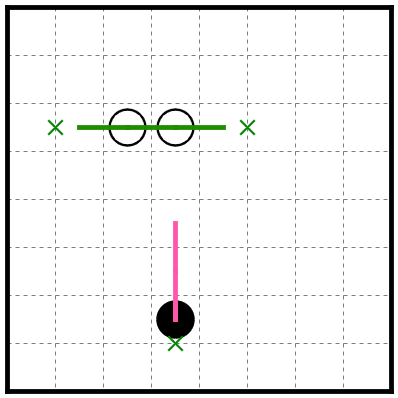

アンサーキー:盤面に入る四角のうち、どちらか(あるいは、どちらも)の辺の長さが1である四角の数を答えてください。例題なら4となります。

解き方のコツ①:切り方が決まる数字を探すべし

四角は数字を1つしか含めないので、数字が密集しているところでは、切り方が一つしかないことがあります。

解き方のコツ②:切り方が少ない数字を探すべし

切り方の数は数字によって違います、特に奇数は、切り方が少なくとっかかりになりやすいです。

解き方のコツ③:孤立マスを救うべし

すべてのマスは、どこかの四角形に属します。「このマスは、どの数字が含めることができるだろう?」と考えるのも大事です。

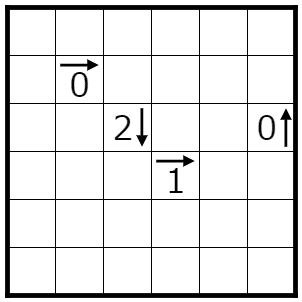

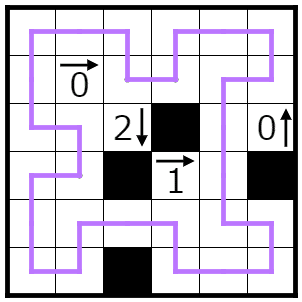

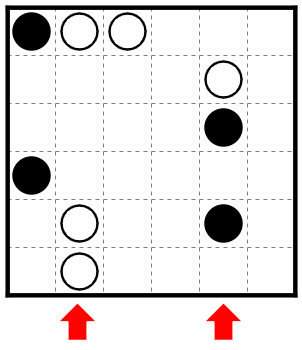

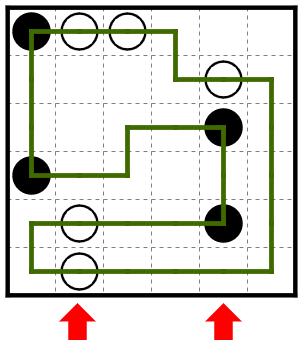

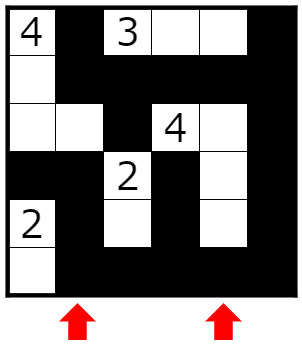

2.ヤジリン(配点:100点)

1.盤面のいくつかのマスに線を引いて全体で1つの輪っかを作りましょう。また、線が通らないマスは黒くぬり、黒マスにしましょう。

2.数字は、矢印の方向に入る黒マスの数を表します。

3.数字のマスに線を引いたり、黒マスにしたりしてはいけません。

4.線は、マスの中央を通るようにタテヨコに引きます。線を交差させたり、枝分かれさせたりしてはいけません。

5.黒マスをタテヨコに連続させてはいけません。

アンサーキー:ループの内側に入る黒マスの数を答えてください。例題なら2となります。

解き方のコツ①:黒マスを置くべし

ヤジリンはループを作るパズルですが、最初は黒マスがヒントになることが多いです。矢印のヒントをたよりに、すぐに黒マスが置けるところを探しましょう。黒マスは連続しないので、一つ飛ばしに置いていくとピッタリ!ということもあります。

解き方のコツ②:白マスをマークして、線を引くべし

黒マスの隣のマスや、0の矢印の先など、黒マスが入らないところにはマークをしましょう。そしてその白マスには線が通ります。マークした所にどう線が通るかも考えましょう。

解き方のコツ③:ループを意識するべし

ループは全体で一つになります。途中で小さいループができそうになったら、それを避けるように線を伸ばしていきましょう。

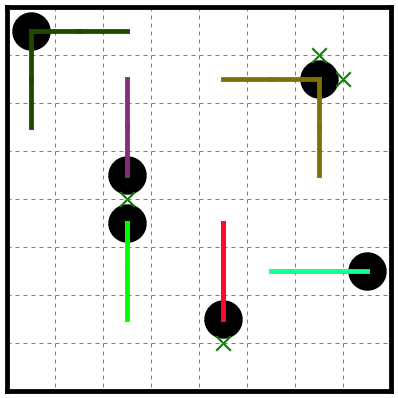

3.ましゅ(配点:100点)

1.盤面のいくつかのマスに線を引いて全体で1つの輪っかを作りましょう。

2.線は、マスの中央を通るようにタテヨコに引きます。線を交差させたり、枝分かれさせたりしてはいけません。

3.線はすべての白丸と黒丸を通らなければいけません。

4.白丸を通る線は、白丸のマスで必ず直進し、白丸の隣のマスで直角に曲がりますが、両隣で曲がる場合と片方だけで曲がる場合とがあります。

5.黒丸を通る線は、黒丸のマスで必ず直角に曲がりますが、黒丸の隣のマスでは曲がりません。

アンサーキー:指定された列において、線が通るマスの数を左から並べて答えてください。2桁になってもそのまま並べてください。例題なら45となります。

解き方のコツ①:黒丸を知るべし

黒丸では線が折れ、折れた先でそれぞれ線が1マス伸びます。とくに黒丸が並んでいるところや、壁際、壁から一個離れた黒丸は線が引きやすいです。

解き方のコツ②:白丸を知るべし

白丸には線がまっすぐ通ります。白丸のルールは複雑ですが、両端どっちかはかならず折れる、と覚えましょう。壁際の白丸や、白丸が3つ以上並んだところは線が決まります。

解き方のコツ③:×をつけるべし

ましゅは線が「まっすぐ進まない」ことが決まるところが多いので、そこに×をつけると解きやすくなります。黒丸の線の逆側、白丸が二つ並んだところなどで有効です。

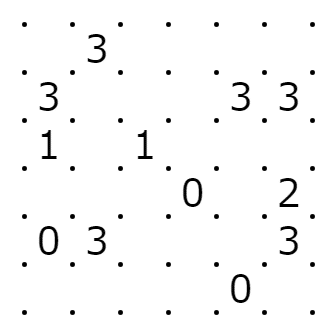

4.スリザーリンク(配点:100点)

1.点と点の間にタテヨコに線を引き、全体で1つの輪っかを作りましょう。

2.4つの点で作られた正方形の中にある数字は、その正方形の辺に引く線の数を表しています。数字のない正方形には、何本の線を引くかわかりません。

3.線を交差させたり、枝分かれさせたりしてはいけません。

アンサーキー:ループの中に入る数字「3」の数をお答えください。例題なら4となります。

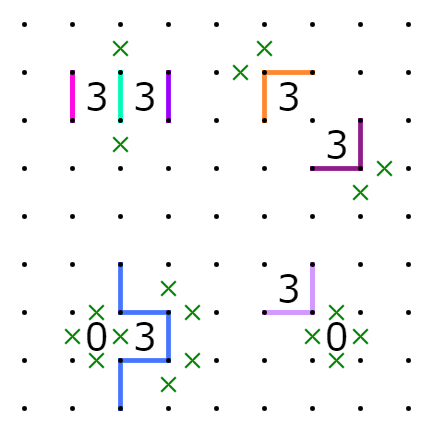

解き方のコツ①:3と0から攻めるべし

数字「3」や「0」が複数あるところは入り口になりやすいです。3と0を使った代表的な手筋を紹介します。これはガンガンカンニングして使って構いません。みんな最初はこれをカンニングしてスリザーリンクを解いています。

解き方のコツ②:×をつけるべし

たとえば1の周りに線が引かれたら、残り3つの辺は線が引かれません。そういうところに×をつけて、線の通り道を絞っていきましょう。逆に、1の周りに3つ×がついたら、残り一つの辺には線が引かれます。

解き方のコツ③:線のつながりを意識すべし

線の端っこは、どこか別の線に繋がります。すなわち、出口がないところには、線は進めません。また、線の端っこ同士は全部ペアになるということでもあります。これを考えることで、線がつながっていくこともあります。

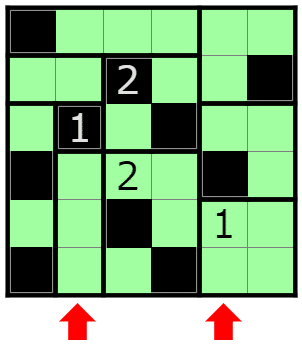

5.ぬりかべ(配点:100点)

1.盤面のいくつかのマスを黒くぬりましょう。

2.盤面の数字は、その数字が含まれる、黒マスによって分断されたところ(シマと呼びます)のマスの数を表します。

3.すべてのシマに数字が1つずつ入るようにします。また、数字が入っているマスを黒くぬってはいけません。

4.すべての黒マスはタテヨコにひとつながりになっていなければなりません。

5.黒マスを2×2以上のカタマリにしてはいけません。

アンサーキー:指定された列に入る、黒マスの数を、左から並べてお答えください。2桁でもそのまま並べてください。例題なら52となります。

解き方のコツ①:シマどうしが交わらないようにすべし

各シマには数字が一つしか入りません。白にすると数字同士がくっついてしまうところには、黒マスが入ります。

解き方のコツ②:白も黒も「伸ばす」べし

シマが繋がれる白マスが一つしかないとき、シマはそっちの方向に広がっていきます。白に決まったところにはドットを打ち、白マスを「伸ばして」いきましょう。マスの数を数えるのも忘れずに。

また、黒マスは全体でひと繋がりになります。白マスを伸ばすのに詰まったら、黒マスも白マスと同じ要領で伸ばしていきましょう。

解き方のコツ③:2x2の黒マスに気をつけるべし

黒マスは2x2になりません。つまり、黒マスが2x2のうち3マス塗られたら、残りの一マスは白になります。その白マスがどのシマに入るか考えることで進めることも出来ます。

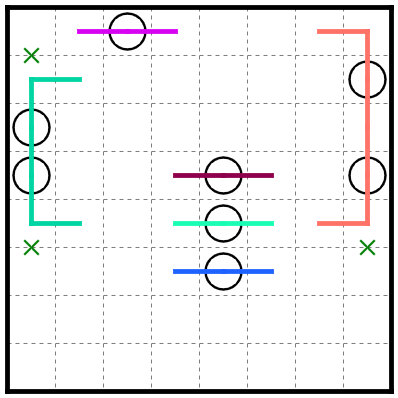

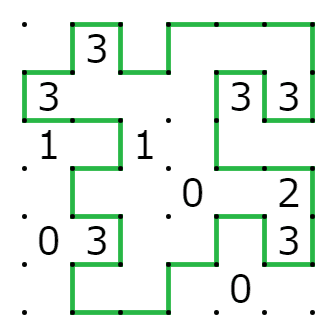

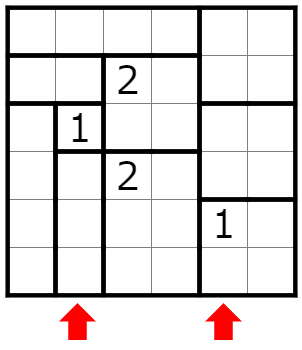

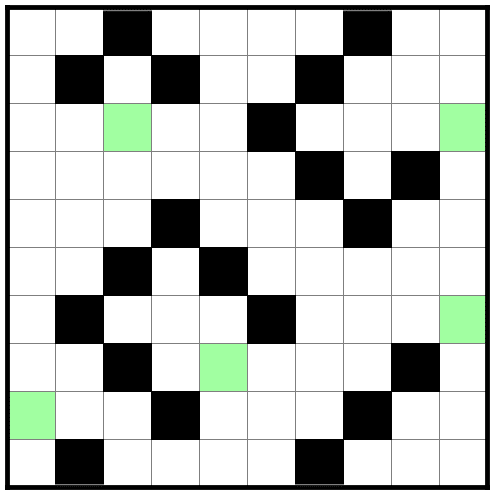

6.へやわけ(配点:100点)

1.盤面のいくつかのマスを黒くぬりましょう。

2.太線で区切られた四角(部屋と呼びます)に入っている数字は、その部屋に入る黒マスの数を表しています。数字の入っていない部屋には、いくつ黒マスが入るかわかりません。

3.白マスを、タテまたはヨコにまっすぐに3つ以上の部屋にわたって続けさせてはいけません。

4.黒マスをタテヨコに連続させたり、黒マスで盤面を分断したりしてはいけません。

アンサーキー:指定された列で、黒く塗るマスの数を左から並べてお答えください。2桁でも並べてください。例題なら11となります。

解き方のコツ①:黒マスの性質をマスターすべし

黒マスはタテヨコにつながって入れません。ですので、黒マスの隣は必ず白マスになります。

この性質から、幅2xnで数字がnのへやには、黒マスがジグザグに入ります。入り方は2通りありますが、ほかの情報から決められることもあるかも?

他にも黒マスと数字の手筋はたくさんありますが、今回は省略します。

解き方のコツ②:白マスをつなぐべし

白マスは盤面全体でひと繋がりになります。常に黒マスが白マスを囲ってしまっていないか、目を光らせ、白マスを増やしましょう。

空中ももちろんですが、いつのまにか壁から壁へと大掛かりに白マスを分断してしまうこともあります。

解き方のコツ③:3連禁に気をつけるべし

白マスが3部屋連続して続いてはいけないルールを「3連禁」と呼んだりします。手が止まったときはだいたいこいつがどこかに隠れています。丹念に探していきましょう。