旧街道見て歩記(あるき) 3

第3回(終) 八尾街道

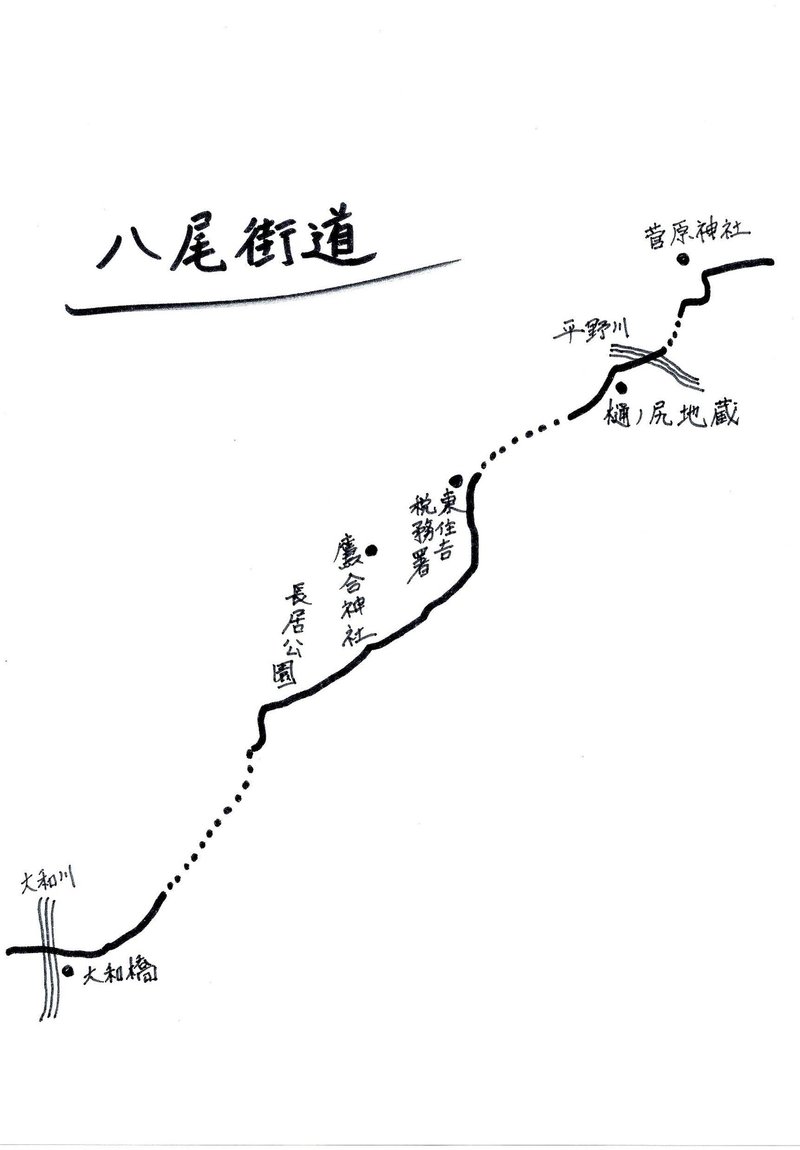

大阪市南部を大きく蛇行しながら、東西方向へ貫く八尾街道。区画整理によって消滅したり拡幅されたりした区間が多いけれど、戦災を免れた地域ではかつての面影を残している。

■風景が一変した街道の起点

宝永元年(1704)に大和川の付け替え工事が完成したあと、中河内では綿づくりが盛んに行われるようになり、平野郷を中心に「河内木綿」として交易の中心的な役割を果たした。このとき交易品を運んだ道が八尾街道だった。

奈良街道(国道25号)を平野から枝分かれする八尾街道の起点あたりには、当時おそらく広大な田園風景が広がっていたであろうと想像できるが、現在はその面影すら見出すことができない。

↑ 柏原市役所付近から見る大和川。付け替え前の川筋はこのあたりから北(写真の右)方向へ延びていた。

■家康が命拾いした地蔵

起点からまっすぐ西へ行く。現在の道路はJR関西本線の下をくぐってさらに延びるが、街道は菅原神社の前で南へ折れる。関西本線から大きくカーブを描いて分岐する旧貨物線で西へ折れるのだが、現在は加味鞍作1丁目8番に民家が建っていて、街道はここでいったん遮断される。

再び街道の道筋が姿を現すのは、大阪市内に5つ設定されている「歴史の散歩道」のうち「平野郷」の一部として、加美西2丁目6番あたりから。路面は舗装されているが道幅は狭く、江戸時代からそのまま残っているのだろうと想像できる。

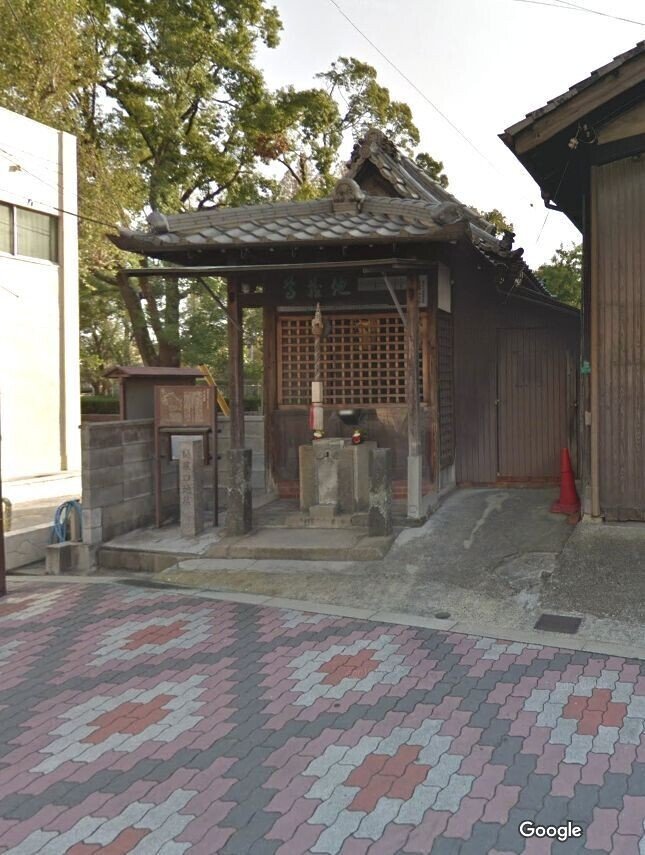

平野川にかかる「樋ノ尻橋」を渡ってすぐ、平野公園がある。公演のはずれに鎮座する「樋ノ尻口地蔵」には、徳川家康にまつわるエピソードが残されていた。

ときは大阪夏の陣。軍勢を引き連れて東から進軍してくる徳川家康がここを通過すると予測した真田幸村は、地蔵の中に爆薬を仕掛けた。果たして幸村の予想は当たり、家康はこの地で休息をとる。爆薬が炸裂したが、折しも家康がちょっと離れた隙だったため、家康は辛くも命拾いしたという。

全興寺に祀られている「首地蔵」は、このときの爆発で吹き飛ばされてきた地蔵の首だと伝えられている。

↑ 樋ノ尻口地蔵

■一部は庚申街道に重なる街道は4つの商店街を抜けると、またもや途切れる。東住吉税務署の前で再び姿を現すが、整備させた道路は街道筋とは無関係に東西へ延びている。そのため実際の八尾街道は、道路の途中から西へ向かって重なっている。そのまま西へ行くと「はりのみち」道標があって、南百済小学校まで庚申街道と重なっている。さらに鷹合4丁目から長居公園通に出てまっすぐ西へ延び「タケ&ハルビル第1」のあたりから南西方向へ向かい、住之江区安立4丁目を経て、大和川にかかる「大和橋」で終点となる。だが現在では「タケ&ハルビル第1」の先から大部分が消滅しているため、かつての街道筋を正確に辿ることができなくなっている。

↑ 八尾街道の終点とされる「大和橋」

◎画像をクリックするとストリートビューへリンクします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?