第六回 大谷選手のスランプと「回転モデル」の罠 (2021年1月11日)

今回は、「捻りモデル」の立場から昨年の大谷選手のスランプについて考察していきます。「捻りモデル」から見ると大谷選手のスランプの原因は明らかなので、解決策も比較的はっきりしています。まずは「強く打てる方向は決まっている」という点から始めましょう。

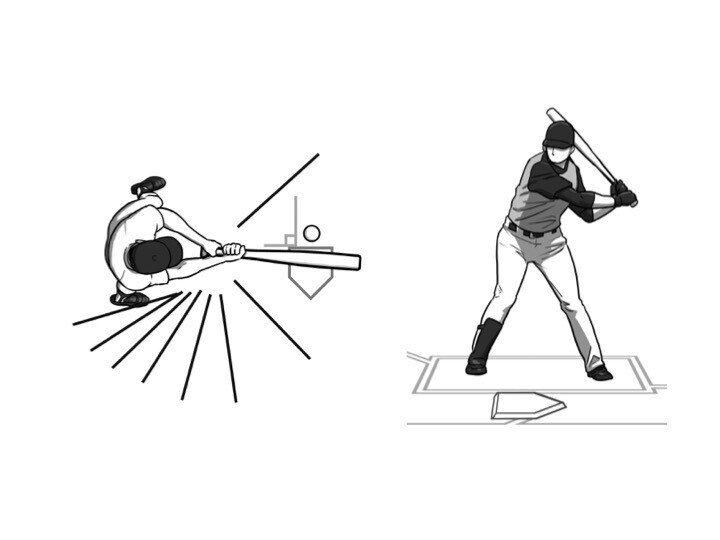

「捻りモデル」では、理想的なバットの軌道は、この様に上体が先に前を向くことで後ろからバットをリードし、インサイドアウトにバットを直線的に突き出す楕円軌道を描きます。そしてこの様にスイングするとき、体幹からの力は上体が向いている方向、概ねヘソの方向に働いていると考えます。これは概ね直線的な力なのでヘソベクトルと名付けましょう。

このヘソベクトルが働いている方向には強く打てますが、ヘソベクトルと違う方向に打ってしまうと、弱い打球しか打てません。典型的な例では、「引っ掛けて打つ」というのが当てはまります。

では昨年の大谷選手のシーズン終盤での打撃を見ていきましょう。

第五回で紹介した、日本の一般的なバッティングフォームというのは、実は大谷選手のフォームです。上図左は「回転モデル」の理想形でもあり、大谷選手は体を横に向けて、右足のつま先を深く「Closed」にステップしています。これは昨年のフォームでも変わっていないことが確認できます。

大谷選手は、この深くClosedしたステップから上体を前に向けて(ヘソベクトルを前に向けて)打っていきます。大谷選手の股関節可動域は非常に大きく、これが強い打球を売ったり速球を投げる原動力になっているのですが、さすがにこれだけのClosed stepでは、近年ヘソベクトルは前を向きにくくなっています。

これは外角の球をセンターフライにした時の例です。ヘソベクトルと打球の方向がずれているのがわかります。打球方向が少しレフト方向であればホームランになっていたと思いますが、それよりもヘソベクトルがセンター方向まで向いていない、あるいは向けなくなってきている所に注目してください。

これはインサイド低めを攻められた時のものです。かろうじてファールにしましたが、この後は三振に討ち取られました。余りに深いClosed stepのため、インサイド低めを攻められるとヘソベクトルがショートの方向を向いていて前を向けません。打球はライト方向に飛んだので、バットの運動量だけで打った弱い当たりでした。

もはや問題は明らかです。解決策は、インサイド低めの球に対してもヘソベクトルが前を向くようにすることです。

一つの提案としては幾分オープンにステップすることですが、選手個人の感覚や好みがあるので、やり方やプロセスは選手が考える事だと思います。最終的にインサイド低めに対してヘソベクトルを向けて打つように調整できれば良いと思います。

ちなみに大谷選手がシーズン中に、不調の兆候としてよく指摘されていたのが、左足を後ろに引くという動きでした。これは、右足をClosedにステップしすぎて上体が前を向けないため、右足を軸に捻り戻しの力が働いていたためです。

ここで大谷選手よりも股関節可動域が小さくても、捻りモデルの理想形に近いフォームで楽々と打っている例として、ターナー選手の打撃を紹介します。

最初からこれだけオープンに構えています。弱点は大谷選手と反対で外角球になるでしょう。

甘い球ですが、ステップの状態がよく見える写真です。かなりClosedにステップしていますが、大谷選手ほどClosedではありません。

上体でバットをリードして体幹にエネルギー(以下「力」とします。)を溜めていることがわかります。

日本球界の言い方では、最初から「体が開いています」が、第四回で説明した通り、バットの慣性質量はボールと違って大きいので、多少開いた状態からでも、バットを引っ張れば体幹に「力」は溜まるので気にすることはありません。ここでは、上体を前に向けてヘソベクトルを打つ方向に向ける事と、しっかりと前足に体重移動をして動かない事の方が大切です。

ターナー選手の前足、ステップした位置は動いていないため「力が逃げている」ということはありません。

上体が前を向くほど体幹に「力」が溜まってきます。ヘソベクトルもボールに相対しました。

体幹の「力」がボールに伝わり、コンタクト時間が幾分長くなったのでしょう。バットの回転方向に力が加わり引っ張ることができました。前足のステップが外れ始めましたが体重移動はしっかりしています。

見事なホームランでした。前足のステップが上体が前を向くにつれ、つま先が前方を向くように少しずれているのが確認できます。大谷選手であれば、大きな股関節可動域があるのでズレることはないでしょう。

大谷選手はターナー選手よりも股関節可動域は大きく、よりパワーがあると考えられます。

実際に終盤戦で、大谷選手が「捻りモデル」を取り入れた場合の可能性を示唆するシーンがありました。

これは振り遅れて、大きなファールフライを打ったシーンです。

ヘソベクトルと打球方向が一致していることを確認してください。

体幹に力が溜まった状態で打ったため大きなファールフライで、もう少しでフェンス超えのあたりでした。要はこの打球を、90度前に向ければいいのです。

大谷選手には、日本独特の打撃フォームから離れて、本来持っている素質に見合った打撃を開拓して欲しいと切に願っています。

しかし大谷選手の中は、打てなければ打てない程「体が開いてはいけない」と意識し、よりClosedにステップしようとしているようです。そうなるとますますヘソベクトルは前を向きにくくなるので打てなくなります。

シーズン中にも「体を開かずボールを待って、スイングスピードを上げて打とう」としている様に見える場面がありました。

しかし第二回、第三回で説明した通り、バットスイングは上げれば上げる程打撃力も落ちるのです。またヘソベクトルが横を向いたまま、バットスイングをあげてミートしていては、バットが折れることも多くなるでしょう。

まるで蟻地獄のような「回転モデルの罠」にはまっているようです。

来季は、文字通り「前を向いて」打つことができるでしょうか。

次回は、投球に対して直線的なバットの軌道について話をしようと思います。併せて、長嶋茂雄のバッティング指導における思いに迫ってみようと思います。

(追記 2023年4月25日/ April 25, 2023)

For those who came this site from overseas, I uploaded summary PDF of the Twisting model study I wrote in 2017 as below.

Happy baseball

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?