第四十六回 A SOCIETY TOO FAR/ びわこは遠かった(2023年12月7日)

1.びわこは遠かった

2023年12月2日から、びわこスポーツ大学で開催された日本野球学会第一回大会に参加すべく準備して出発したのですが、道中でインフルエンザを発症。紅葉の始まった山々と湖、びわこスポーツ科学大学を横目に、大会に参加できず帰ってくることとなりました。

まずは関係者の皆様に大変ご迷惑をお掛けしたこと、お詫び申し上げます。

このままでは申し訳なくまた残念でもあるので、学会で話そうとしていた内容をせめてnoteで発表することとしました。参加者との会話を一番の楽しみにしていたのですが仕方ない。

用意していたポスターの内容は古いもので、2014年に私がアメリカ野球学会機関紙で発表した中から「捻りモデル」を抜粋したものを紹介したもので、既にブログ第一回~三回あたりに記載済であり目新しくありません。

特に学究機関に所属しているわけではなく所属はないのですが、右上に所属を書く必要があり、仕方なくこれまで野球研究の場としてきたアメリカ野球学会を所属としました。

発表では、捻りモデルの研究を始めた初期の、アメリカ野球学会に所属する前の研究初期の課題や環境などについて紹介しながら捻りモデルの成り立ちを説明したり、併せて今後の捻りモデルの応用に協力いただけるような方々を見つけられればと思っていました。

2.捻りモデル以前

公に捻りモデルの原型と言えるアイディアを発表したと言えるのは、恐らく2002年に開催されたInternational Sports Engineering Association (ISEA)の第四回京都会議でしょう。タイトルは、A new assumption to bring out physical potential by changing skeleton. (邦題:運動能力と骨格の相関性についての考察)

内容は、「野球など運動能力の違いは、具体的に力学的に何が違うことで差が生まれるのか」という疑問から始まり、それは恐らく「股関節の可動域であろう」という仮説を提案。論文の中では、股関節可動域を大きくする手段として股割り体操に目をつけて、友人であるKさんの友情出演に加え自らも股割りを行うとというチャレンジングなものでした。

これは今読み返してもバカっぽくて楽しい。当時は「股割り」だとか「股関節可動域」などと言ってもキチガイ扱いされるのがオチでしたが、他人にどう思われるかなど気にしていては、新しい研究はできません。

Go f**k yourself という気概を感じます。

このA new assumption to bring out physical potential by changing skeletonは、かなり粗削りで今から見て間違いと言える箇所も散見されます。未知の領域を手探りで進むのですから、最初の内容としては上出来でしょう。実際にこの「投球時の股関節可動域の大きさが投球スピードの影響するとしたら、どの様な力学的な投球動作が理想なのか」という疑問から、捻りモデルの投球動作と打撃動作を提案することになったのです。

捻りと回転の違いなど、村上豊著、「科学する野球」から多く着想を得ているのがわかります。その中でも右下に「捻りモデル」の原型を見ることができます。

(余談ですが私の理解では、「科学する野球」は回転モデル理論から抜けることができなかったので、身体を捻る動作もバットスピードを上げるためとするしかありませんでした。またバットの運動量だけを考慮することになったため、単純に「右バッター外角のボールをサードに引っ張り、内角のボールをライトに流し打つ方が良い」と主張するなど混乱していたと思います。しかし「スポーツは力学的な動作であり、力学的動作は力学的に説明できるはず」といった概念を掲げた氏の業績は、忘れてはいけないと思う。)

「骨格の不整合が近眼の原因」という仮説は今も支持していますが、左上のイラストは酷すぎる。とはいえ体幹に生じる歪みの応力に波の性質があり、応力を中心としたバッティングではバットスピードが高くならないことを予想しているのは、我ながら上出来だったと思います。

3.ボールに力は伝わるのか?

さて上記ISEAの京都会議で、バイオメカニクス関連の先生方を前に「股関節可動域の大小により投球や打撃力の差が生まれ、その様な骨格の差が運動における力学的な違いとなって表れる」という仮説(当時)を得意になって説明し、股関節可動域モデル(捻りモデル)を発表したのですが、その場で、ある先生から反論を受けて打ちのめされることになりました。

(ある大学教授からの反論)

「打撃に際しては、選手からボールには力は伝わらない。これは客観的な実験結果として発表されていて、ボールとバットの接触時間は、凡そ0.1ミリ秒ほど。この時間にボールに対して選手からの力が仕事をすることはできない。だから打撃後のボールの打球速度に影響を及ぼすことができるのは、バットのスイング速度だけだ。残念ながら君の仮説は間違っている」

彼が言っていた実験結果というのが、ブログの2回目で紹介しているAlan M. NathanやHaward Brodyのもので、当時アメリカ野球学会のScience and baseball committeeの会長をしていたAlan Nathanとの議論につながっていったというわけです。

4.アメリカ野球学会(SABR)

SABRは、現在では7500人程の会員が所属する学会で、メールやHP上のフォーラムに会員であれば誰でも投稿できます。入会当時から、back groundに関係なく私のような外国人でも投稿可能で意見を交換できる環境がありました。権威に縛られることなく個人が新しい意見を交換できるというのは、さすがアメリカだと思います。

啓蒙主義的なお国柄もあるのでしょうが新しい考えやイノベーションは、集団や権威ではなく個人から生まれることが多いことを肌で知っているのでしょう。何か新しい事をしようとする場合は、常に "One-man counts"です。

The Twisting Model (捻りモデル)が機関紙 Baseball Research Journal 2014に記載されるまでの経緯は、これだけで面白いものではありますが、今回は機関紙に掲載された意味が大きい事を話たかったと思います。

Twisting Model理論が掲載されているので、現場の誰かが「打撃の際にこうこうするとボールに対して選手からの力が伝わる等々」と話をしても反論も受けずに済むということなのですが(その結論がバットスピードでは少々悲しい)。

当時は、ハイスピードカメラの精度も十分ではなく、捻りモデルは仮説としてしか発表できませんでしたが、今ではバットの上でボールが潰れて力が「仕事」をしている様子がはっきり捉えられており、捻りモデルはもはや仮説ではないと言えるでしょう。

下記写真は、打撃条件によっては、あきらかにボールに対して仕事ができるほどの接触時間があることを示しているからです。

5.樹脂バットは潰れないか?

ボールが潰れる潰れないの話になれば、樹脂バットの話にもなったでしょう。

軟式野球のバットとして、金属バットより樹脂バットの方が飛距離が出るというのは一般的な認識ですが、樹脂バットで飛距離がでるというのは、運動量保存則に基づいて考える従来の回転モデル理論では、ありえない話でした。

運動量保存則では、衝突の際にできるだけ変形など起こらないようにするのが理想的な環境です。ですからバットについても、私の認識では、できるだけ変形しないものの方が求められていました。しかし変形するバットの方が飛距離がでるというのはどういうことなのか?

メーカーの話では樹脂バットの場合は、軟球の変形が少ないからと。

最初にこの話を聞いた時、正直何を言っているのかわかりませんでした。ボールが変形しなくてもバットが変形すれば同じことではありませんか?

捻りモデルの立場からは、接触時間が長くなり選手がボールに与える仕事が大きくなるからと説明できますが、回転モデルの枠のなかから出ようとしなければ説明も歪んでいくしかありません。

運動量というのは方向性を持った物理量なので、打撃に際して方向が反対に代わる打撃においはボールの運動量は保存しないのは明らかで、今回の学会では、回転モデルに代わる野球理論として改めて日本で紹介しようとしたのですが叶わず、大変残念なことでした。

6.研究の応用

Twisting Model発表から10年、研究を積み重ね実際のプロのプレーとモデルの整合性に齟齬も見つからず、私としては捻りモデルの信憑性に疑問はないので、最も実用的で社会に貢献できそうなテーマとしては、「運動能力を向上させる安全な体育方法の開発」があります。

ですから今回の大きな目的の一つは捻りモデルの応用研究を進めるにあたり、その様な研究を進めている研究者・野球人を探すことでした。

その為にも学会参加者とお会いして話をしたかったのですが、今回は残念なことでした。ジャイアンツの桑田真澄さんも参加されていたとのこと、是非お話したかったのですが残念なことをしました。

桑田さんには、現役生活が長くなるようにと「第52回理論応用力学講演会 2003」だったと思いますが、発表内容をお送りしたことがありました。

あの時の資料は、はたしてお手元に届いたのかどうか。

いつの間にか、随分と昔の話になってしまった。。

(追記 2024年1月14日)

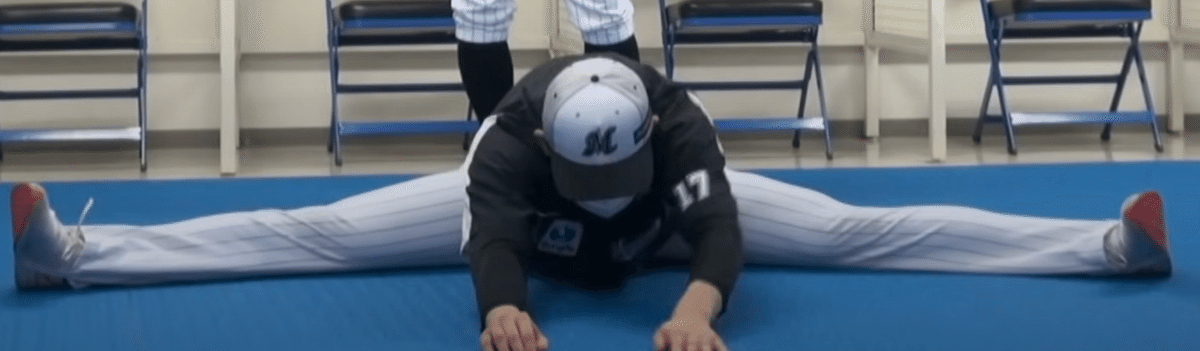

これは驚いた。佐々木投手が股割りをしている動画を見つけたので紹介します。30年前は、投手の練習といえば走り込みや投げ込み、下半身を鍛えろといったメニューが中心だったと思いますが、いつの間にか股割りのようなストレッチが当たり前のように受け入れられるようになっていました。

動画で紹介しているようなやり方なら、若い選手であれば骨盤の形状を整えて股関節可動域を大きくする方向に働くと思うのでお勧めです。

このストレッチがどこまで球速アップに効果的だったかは、佐々木選手に聞かないとわかりませんが、成長期に行うのは効果的だと推測します。

【動画】「ゴムみたい」「地球外物質でできている」 大谷翔平とともに米衝撃、軟体ぶりを発揮した日本人投手の実際の映像

私が試した時には、もう成長期は終わっていたこともあり凄い効果は実感しませんでした。10年遅かったかな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?