3万円で船の免許を取った話

どうも、釣り豚です。

Twitterで反響がありました、激安で船舶免許を取得する方法をご紹介致します。

結論から書きますね。

ズバリ❗️「1発試験」です❗️

車やバイクでは聞いた事が有るかもしれませんが

実は船舶免許にも1発試験というのが有るんです😁

受験までの流れ

それでは主な流れを紹介します。

①

受験希望地を決める。

②

管轄の担当事務所に連絡して申し込み用紙を取り寄せる。

③

受験日時と会場を決める。

④

担当事務所に予約の連絡をする。

⑤

申請書の提出と試験手数料を支払う。

⑥

勉強をする。

⑦

試験を受ける。

⑧

合格する。笑

では各項目の解説をして行きます。

①受験地を決める

まずは下の図をみて下さい。

この中から自分が試験を受けたい県を決めます。

②申請用紙の取り寄せ

決まったら担当事務所を確認して

下記のリンクから担当事務所にアクセスして申し込み用紙を取り寄せます。

取り寄せの方法は担当事務所によって変わるので担当事務所にご確認下さい。

申請用紙は直接取りに行く事も可能です。

③受験日時の決定

受験会場と日時は申請用紙を取り寄せる時にその管轄の日程を確認して決定して下さい。

④受験予約

受験会場日程を確認して受けたい日時が決まりましたら担当事務所にて予約を入れます。

早めに予約しておかないと定員が決まっているので希望日に受けれない可能性があるので注意して下さい。

申請用紙が届いたら後は記入して提出するだけです。

試験の申請に関する注意事項です。

<申請するに当たっては、以下の点にご注意下さい。>

①

申請書類の受付期間

試験日の20日前〜7日前午後4時必着

窓口での受付時間 平日 9〜11時30分13〜16時

(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)

②

試験日程はインターネットもご覧下さい。

http://www.jmra.or.jp

③

受付期間内に書類・試験手数料が到着しなかったり

書類に不備がありますと受付が出来ませんので

余裕を持って送付してください

④

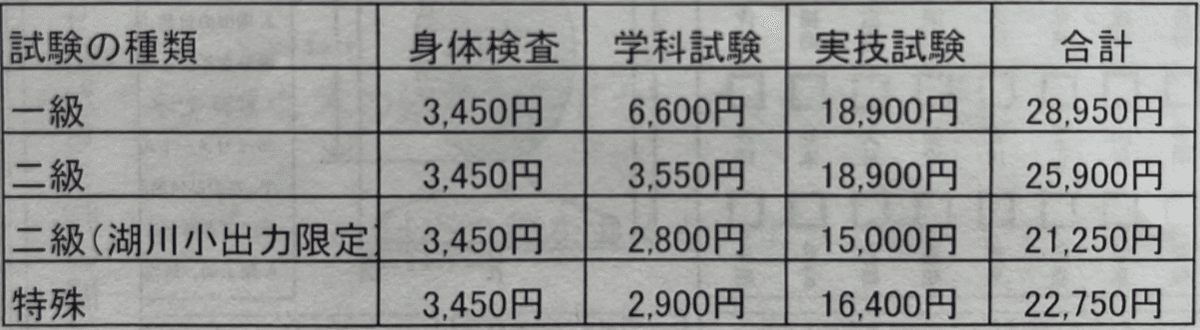

試験手数料(現金)は、現金書留で受付期間内に届くように送付してください(下の料金表参照)

⑤

人を輸送することを業とする小型舶の船長には、小型旅客安全講習の受講が必要となりました。

試験日も会場も決まったら後は勉強あるのみです。

勉強が苦手な人は勉強を先にして自信が持てたら

試験日等を決めて申請をするのでも良いと思います。

⑥勉強をする

勉強は自分で時間を見つけてやる様になります。

自分との闘いです🫡笑

学科の勉強は問題集を解いて間違えた問題をテキストで調べて学習するスタイルになります。

僕が実際に勉強で使ったテキストと問題集

(リンク付き)

とりあえずこの問題集を解いて覚えるだけで受かる❗️優秀な問題集❗️笑

分からない場所はコレを見れば完璧❗️

実技試験の勉強は動画を見てひたすらイメージを膨らませるか、知り合いの船で練習させてもらうかになります。

実技試験参考動画

実技試験にはロープワークもあります。

そちらの参考動画もリンク貼ります。

ロープワーク参考動画

結索(ロープワーク)の試験では自分が持ち込んだロープでの試験になります。(忘れないように)

練習でも必要なのでロープのリンクを貼っておきます。参考にどうぞ

試験には身体検査・筆記試験・実技試験が有ります。

それぞれ解説します。

一般的な注意事項

1

集合時刻には遅れないようにしてください。

遅れた場合、受験できないことがあります。

2

試験中、次の事項に該当するときは、試験が途中であっても試験を中止することがあります。

(1) 試験員の指示に従わないとき。

(2)不正行為と疑わしき行動があったとき。

(3) 受験者の心身の状態により、試験続行が困難であると試験員が判断したとき。

3

試験中の私語、喫煙は禁止します。

飲食はご遠慮ください。

また、待機中であっても、試験会場では静所にし

私語は慎んでください。

4

身体検査、学科試験、実技試験それぞれの試験の都度、受験票の写真により本人確認を行いますので、必ず

受験票を持参してください。

試験中は受験番号でお呼びします。

身体検査について

1

身体検査は視力、色覚、聴力及び疾病並びに身体機能の障害の有無について検査を行います。眼鏡等が必要な方は必ず持参してください。

2

合格基準

(1) 視力:両眼ともに0.5以上であること。

(正視力で可)

(2) 色覚:夜間において船舶の灯火の色を識別できること。(色覚補正メガネの使用可)

(3) 聴力:5メートルの距離で話声語が聞こえること。

,(補聴器の使用可)

(4) 疾病及び身体機能の障害の有無:疾病又は身体機能の障害があっても、軽症で業務に支障をきたさない

と認められること。

※上記基準を満たすことに不安をお持ちの方は、試験機関の各事務所に設置する身体適性相談コーナーで事前にご相談ください。また、身体の状態に応じて、操縦免許に条件(限定)が付く場合があります。

3 身体検査に合格しない場合は、学科試験及び実技試験は受験できません。

学科試験について

1 受験科目と試験時間

(1)

学科試験には、一般科目(小型船舶操縦者の心得及び遊守事項、交通の方法、運航)と上級科目(上級運

航1、上級運航2)があり、一級は一般科目と上級科目、二級は一般科目を受験します。

(2) 試験時間は、一級は2時間20分、二級は1時間10分です。ただし、既に操縦免許を受有している方や海

技士資格をお持ちの方は、一部の試験科目が免除され、試験時間も短縮されます

2 配点と合格基準

筆記試験では各科目毎に何問以上正解しないといけないという基準があるのでバランスよく問題を解けるよう勉強しましょう。

実技試験について

1

実技試験は、5トン未満の試験船を使用して、

原則として受験者3人に対し試験員1人で実施します。

受験者1人に対する試験時間は、概ね30分です

3 受験上の注意事項

(1) 服装は雨や波しぶきで濡れても良いもの、靴は底が滑りにくいものを着用してください。サンダル履き

は、ご遠慮ください(かかとが固定できるものは別)。

(2) 気象、海象等の影響により、試験を安全に実施できないと判断した場合は、試験を中止することがあります。

(3) 貴重品類は、身に付けるか小さな鞄等にまとめて試験船に持ち込んでもかまいません。ただし、紛失や

盗難、汚損等についての責任は試験機関では負いかねます。また、大きな荷物の持込みはご遠慮ください。

4 実技試験中の注意事項

(1) 指示された項目が終了したら、その都度、試験員に知らせてください。

(2) 試験員からの指示や質問が聞き取れない場合には、遠慮なく聞き返してください。

(3) 小型船舶の取扱いに関する試験には時間制限(時間は下記実技試験の概要参照)があります。実施途中であっても打ち切ることがあります。

(4) 操縦中は、他船の動静や水面の状況等にも十分注意し、安全航行に努めてください。

(5) 安全を確保するため、試験員が急にハンドルやリモコンレバーに手を触れることがあります。

(6) 試験中に発生した受験者の事故について、その原因が受験者ご本人の操縦又は過失に起因する場合は、試験機関は一切その責任を負いません。当該事項にご同意いただけない場合は、受験していただくことができません。

7 実技試験の概要

(1) 小型舶の取扱い

1) 発航前の点検:指示された箇所についての点検を行います。鉛体・操縦席、エンジン、法定備品・法定

書類から、2箇所ずつ点検箇所を選択して指示します。(点検箇所は画像参照)

(2分)

2) 機関運転:エンジンの始動・暖機・停止を行います。エンジン停止後、エンジンキーや緊急エンジン等

止コードは、試験員に渡してください。

(1分)

3) トラブルシューティング:トラブルが発生したことを想定し、解決するための処置を実際に行います。

(1分)

4) 解らん・係留:離岸の前に解らん作業、着屋の後に保留作菜を行います。

(各1分)

5)

結索:巻き結び、もやい結び、いかり結び、クリート止め、一重つなぎ、二重つなぎ、本結びから1つを選択して指示します。

(30秒)

6)

抗海計選の取扱い:保気コンバス(ハンドコンパス※)で物標の方位を調定します。

(30秒)

(2) 操縦

安全確認:航行中は、常に適切な見張りを行い、周囲の状況や自船の状態の把握に努めましょう。また、発進や停止、増波速、変など、今までの状態とは異なる動作をとる前には、あらためて十分な安全確認を行う必要があります。とりわけ、最初の発進、後進及び離※を開始する前には、船尾(プロペラ)付近に人や

障害物がないか、鉛尾(プロペラ)付近が見える位置まで移動して安全を確認してください。

1) 基本操縦

① 発進・直進・停止:指示された目標に向かって指定された速力で直進します。なお、頭者な目標を設定できない水域では、磁気コンパスを使用して針路を指示する場合があります。

② 後進:指示された目標に向かって徹速で後進します。次の指示があるまで、後進を続けてください。

③ 変針(機回);神店状態で直進中に、指示された変針目標に向かって、神走状態を保ったままの速力で変

します。変針終了後は、次の指示があるまで目標に向かって直進を続けてください。なお、頭者な変針目標を設定できない水城では、磁気コンパスを使用して変針を行う場合があります。この場合は、指示した針路に向けて変針し、次の指示があるまで変針後の針路を保ってください。

④ 蛇行(連続旋回):概ね50メートル間隔で設置した3個のブイを使用して、滑走状態で発行を行います。

3個のブイの見通し線上から進入し、下図の要領でブイの間を抜け、再びブイの見通し線上に戻るように操縦します。見通し線上に戻った後は、次の指示があるまで直進を続けてください。なお、特に指示がなければ、左右どちらの方向から蛇行に入ってもかまいません。

2) 応用操縦

① 人命救助:航行中に要救助者を発見したという想定で、要救助者に見立てたブイを使用して人命救助を行います。試験員がブイの位置を知らせますので、ボートフックなどの救助準備をしてから救助に向かってください。その際、救助する舷を試験員に伝えてください。ブイの船内への収容は、操縦者が行ってください。

必要に応じて後進を使用してもかまいません。もし、試験員に伝えた』の反対側にブイが来てしまっても、放置せずに収容してください。

救助に失敗した場合は、直ちに再救助に向かってください。ブイを見失った場合、プロペラが回転している状態で収容した場合、ブイを行き過ぎて後進で戻って収容した場合、ブイに激しく接触した場合は救助失敗と見なします。

※ 実際に救助活動を行う場合には、救命浮環など浮力となるものを要救助者に投げ与え、要救助者を船尾から収容する際には、安全確保のためエンジンを停止します。

② 選航操船:航行中、十分に余裕のある時期に他船との見合い関係(行き会い、横切り等)が生じたという想定で、避航操船を行います。図や写真で接近する鉛を提示しますので、実際にその見合い関係にあるものとして、他の周囲の状況等も考慮したうえで、適切な避航動作をとってください。避航後は、他船が十分に遊

ざかるまで避航動作の効果を確認したものとして、試験員が新たな指示を出します。

③ 離単:横橋等において、解らん直後の状態にある始舶を、出航する態勢をとることができる安全な水城まで離ださせます。枝橋を押すなどの作業は、操縦者が行ってください。必要に応じてボートフックを使用してもかまいません。特に指示がなければ、後進離常または前進離岸のどちらを選択してもかまいません。

④ 着単:横橋等の指定された位置に着屋します。着岸点または保留設備を指示しますので、着点なら操縦

席のほぼ真横になるように、係留設備ならその設備に保留できるように着席してください。必要に応じて後

進を使用してもかまいません。船と桟橋の間隔は、ボートフックが届く絶明内とします。また、着/終了後に速やかに係留できるように、あらかじめ係留ロープやボートフックを準備しておいてください。特に指示がなければ、右』着岸または左放着岸のどちらを選択してもかまいません。

ここまでが実技試験の流れです。

文字だけでは伝わらないと思いますので実技試験の実際の内容に近い動画等が有りますのでそちらを見たり、船を持っている知り合いが居れば実際に練習させて頂くのが良いでしょう。

そこまでやれば後は試験を受けて合格するだけです😁

とっておきの情報

ここでひとつ皆さんにお得な情報を紹介致します。

僕が1発試験に挑戦しよう。

1発試験でイケる❗️と思ったのには理由が有ります。

Twitterアカウント

おふだい船長から丁寧にサポートを受けたからです。@ofudaidesu

詳しくはコチラのリンクかTwitterアカウントに直接DMなどしてみて下さい😁

船舶免許サポートのLINEオープンチャットで詳しい方々に質問してアドバイスが貰えたり、

実技試験動画や各種申請や手続きなど詳しく載っています。

ひとりで、独学で、だと不安が有りますが、

僕含め実際に独学で受けた方や詳しい人達に相談しながら受かる為に一緒にやっていける素晴らしい仕組みです。

最後に

ここまで読んで頂き有難うございました。

ここから先は有料記事に設定してますが、

正直、ここまでの内容をきちんと行えば基本的に受かります。

別にお金が欲しいわけでもないのでここまでを参考にして是非激安で船舶免許取得を目指して下さい😁

ただ、ここまで頑張って書いた僕に

「おつかれさん!コレで一杯やれよ❗️」

って気持ちでお布施してくれたら今後釣り関係の記事を書くモチベーションに繋がります笑

よろしくお願いします笑

因みに有料記事の内容は実際に僕が1発試験を受けての感想や注意する点今から受ける人へのアドバイス等です

ここから先は

¥ 1,000

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?