masudashi-nazotoki 解説

JAC2023 参加記事です。

はじめに

初めましてNote。tufusaです。

一旦この記事が誕生するまでの経緯を書いておこうかと思います。

まず、なんやかんやで記事を書く機会が誕生しました。

tufusa「何書こう」

某ナメクジといい勝負をしている人「masudashi-nazotoki、放置してて勿体ない」

tufusa「よし」

このようにしてmasudashi-nazotokiの解説が爆誕しました。

masudashi-nazotokiとは

学校「地域をPRするサイトを作ってください

内容は何でもいいです」

tufusa「よし」

このようにして爆誕した、某市をPRするWeb謎です。

問題数は10問と多めですが、問題自体は簡単です(少なくとも前半は)。

見ていただくとわかるのですが、基本的に問題画像が一枚表示され、正解すると次の問題がアンロックされるという形式になっています。

謎そのものには市の要素は関係なく、謎の答えが市に関係する固有名詞になります。

正解すると解答の単語についての解説を読むことができ、これにより謎を解くことで市のことを知ることができるというコンセプトでした。

この記事ではmasudashi-nazotokiの全問題の解説をしていきます。

したがって問題画像含む全てのネタバレをするので、自分で解きたい人は先に上のリンクからどうぞ。

1問目

解説

文字が円系に並んでいることから「○○が輪(になっている)」という言い回しを思いつくことができる。

「たかつ」の3文字が円を形成しているから、これを入れた「たかつがわ」が答えとなる。

コメント

ウォームアップの画像説明謎。ちょっとヒントが少ないのかなと思いましたが、結構な人が解けていて安心しました。

2問目

解説

4マスの2マスごとに英単語が示してある。

答えが平仮名になることを含めて考えると、示されている2マスの部分がその英単語に対応する日本語になりそうである。

3単語の文字が重なるように2文字の訳語を考えると、

may =「かも」

if =「もし」

stripe =「しま」

となり、答えは「かもしま」となる。

コメント

英語謎。mayに「5月」の意味もあって分かりづらいのはわざとだったりしますが、個人的には1問目より直感的な見た目じゃないかなと思います。

3問目

解説

単語が色つきの矢印で結ばれている。

漢字に共通点はない一方、平仮名に直すと「ますだ」「また」、「かじかむ」「かしか」など似た言葉になっていることがわかる。

ここから、矢印はある変換に対応しており、平仮名が各矢印で変換されて別の単語になっているのでは?と考えられる。

「ますだ→また」、「かじかむ→かしか」の変換に注目すると、共通する矢印は緑で、共通する変化は「濁点が消えていること」である。

よって、緑矢印は「濁点を消す」変換だとわかる。

「ますだ→また」、「かしか→ぎぎ」の変換に共通する矢印は青で、共通する変化は「文字数が1文字減っていること」、また「か」が「ぎ」に対応していそうなことも考えると、「真ん中の文字が消えていること」である。

よって、青矢印は「真ん中の文字を消す」変換だとわかる。

「かじかむ→かしか」の濁点以外の変化は、末尾の「む」が消えていることである。

ただ、他に赤矢印の効果がわかる箇所がなく変換が確定できないので、現時点で最もありそうな「末尾の文字を消す」だと仮定しておく。

「かしか→ぎぎ」を見ると、逆向きの緑矢印が登場している。

ここで、緑矢印の変換は「濁点を消す」であったが、「かしか→ぎぎ」では濁点が付与されている。

このことから、逆向きの矢印は元の矢印の逆の変換を表しており、緑の逆矢印は「濁点を消す」の逆の「濁点を付ける」変換になるとわかる。

改めて「かしか→ぎぎ」の変換を追うと、

かしか -(青)→ かか -(黄)→ きき ←(緑)- ぎぎ

と埋められる。

ここで、「かか」が黄矢印で「きき」になっていることから黄矢印は「五十音順で1つ次に進める」変換だと考えられそうである。

ここまでを踏まえて最終行の変換を分解すると、

ぶろぐ -(青)→ ぶぐ -(緑)→ ふく ←(赤)- ? ←(黄)- ?

となる。問題は赤の逆矢印であり、「末尾の文字を消す」の逆は「末尾に1文字足す」となりどのような文字でも増やせてしまうので結果が定まらなくなってしまう。

ここで、「逆変換の矢印が存在している以上、元の矢印は一意な逆変換が存在できるような変換のはずである」と考えると、赤矢印の変換はもっと効果を狭める必要があるとわかる。

よって、「かじかむ」→「かしか」の変化を起こす、かつ逆変換が存在するように赤矢印の変換を定めると「末尾の"む"を消す」となり、赤の逆矢印は「末尾に"む"を足す」となって結果を一意に定めることができる。

以上より、最終行は

ぶろぐ -(青)→ ぶぐ -(緑)→ ふく ←(赤)- ふくむ ←(黄)- ひきみ

となり、「ひきみ」が答えとなる。

コメント

ルール特定写像謎。必要最小限のヒントで理詰めできるようになっており、例示に市の名前も含められたのでお気に入りです。

上の逆変換云々は「逆写像が存在するなら元の写像は単射だよね」という話です。

この見方から赤矢印を正確に表現すると、「定義域が末尾に"む"が付く文字列全体、値域が任意の文字列全体の、末尾の"む"を消去する写像」といったところです。

制作時は難易度順に並べたつもりでしたが、こうしてみると急に難易度が跳ね上がっている気がします。

4問目

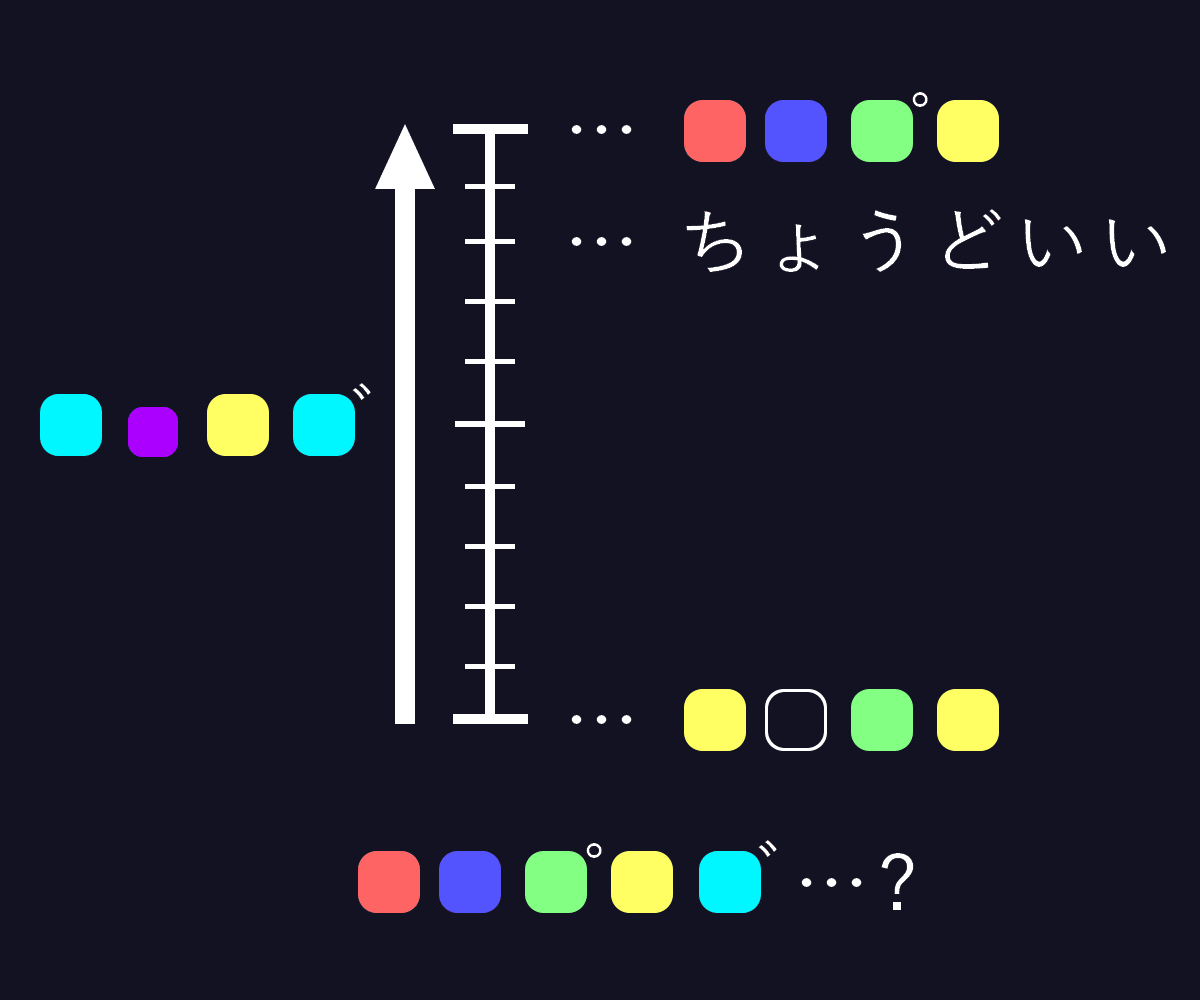

解説

10等分された目盛があり、8目盛の部分が「ちょうどいい」と示されている。

80%が「ちょうどいい」ものを考えると、「腹八分目」という熟語が思いつけそうである。

つまりこの目盛は満腹度を表しており、目盛の0%と100%はそれぞれ「くうふく」「まんぷく」と埋まる。

左の矢印は、「空腹」を「満腹」にするものと考えると、「しょくじ」が当てはまりそうである。

これらの文字を下の行に埋めると、答えは「まんぷくじ」となる。

コメント

図示読解謎。

masudashi-nazotokiは性質上、答えが先に決まっていてしかも大体固有名詞なのですが、この問題は「まんぷくじ」からすぐ思いつきました。

後述しますが、この時点で違和感を感じた人は鋭いです。

5問目

解説

「色d色」に注目すると、アルファベット「d」が含まれており、「色」も「iro」というようにアルファベットに直す必要がありそうである。

2つ目の「色」が反転していることからアルファベットも逆順にすると、「irodori」と読める。

「irodori」を漢字にすると「彩」となり、左側の色分けされた正方形は、「彩」という漢字の各パーツに対応していそうである。

赤は「木」のはらいをそのまま取って「ハ」

青は「⺤」の上のはらいと「木」の残りの「十」を合わせて「チ」

緑は「彩」の右半分を取って「ミ」

黄は「⺤」の下の部分を取って「ツ」

となり、答えは「はちみつ」となる。

コメント

漢字分解謎。この問題は最初から漢字を使おうと思って考えました。

「ハチミツ」を色々組み替えている最中に突然「采」が完成して、余った「ミ」をくっつけたら「彩」になりました。

無駄がない綺麗な分解なので、既出なのではと思っていたりします。

(調べた限りでは見つけられませんでした…)

「色d色」の部分は、「irodori」に「彩」と近い意味の「色」が含まれているなぁという気付きから生まれたひねりです。

6問目

解説

この問題では、今までの謎に正解した後に表示される解説を参照する必要があった。

今までの解説を見返すと、丸い画像は左から「かもしま」(2問目)、「ひきみ」(3問目)、「まんぷくじ」(4問目)の解説で表示されていた画像の一部であることが判明する。

解説文をよく見ると、太字下線付きになっている単語があることがわかる。

太字下線は問題文の「逆さ キノコ 滝」にも付いており、関連性がありそうである。

解説文中の太字下線付き単語を抜き出すと「小鳥」「たぬき」「悟り」となり、それぞれ「"こ"取り」「"た"抜き」「"さ"取り」と読める。

よって「さかさきのこたき」から「こ」「た」「さ」の3文字を消去して、答えは「かきのき」となる。

コメント

死角謎もどき?分類はよくわかりません。

できるだけ分かりやすくしようと思って太字と下線を付けました。

結果として問題文の書式自体がキーワードへのヒントになる形に出来たので上手くできたかなと思います。

たぬき謎っぽいものを作れないかな~と思っていたときに、3問目の説明文に「たぬき」が存在していることに気付いてびっくりしました。

7問目

解説

文字種が「アラウグンカワレトー」の10種類であり、問題文の通りそれぞれが0~9の数字に対応していると考えられる。

これは数学的に解くことができ、すべての計算式を満たすように数字を当てはめると

レ = 0, カ = 1, ウ = 2, ア = 3, ワ = 4

グ = 5, ラ = 6, ン = 7, ー = 8, ト = 9

となる。

よって最終行は

カワラ $${\times}$$ アート $${= 146 \times 389 =56794}$$

となり、$${56794}$$をもう一度カナに直した「ぐらんとわ」が答えとなる。

コメント

算数パズル。

この問題の面白いところは、「カワラ」と「アート」が答えとなる単語に関連する言葉になっており、地元民だと計算部分をすべて飛ばして「カワラ $${\times}$$ アート」から答えを導ける点です。

これをやりたいがために「ー」を使いました。

8問目

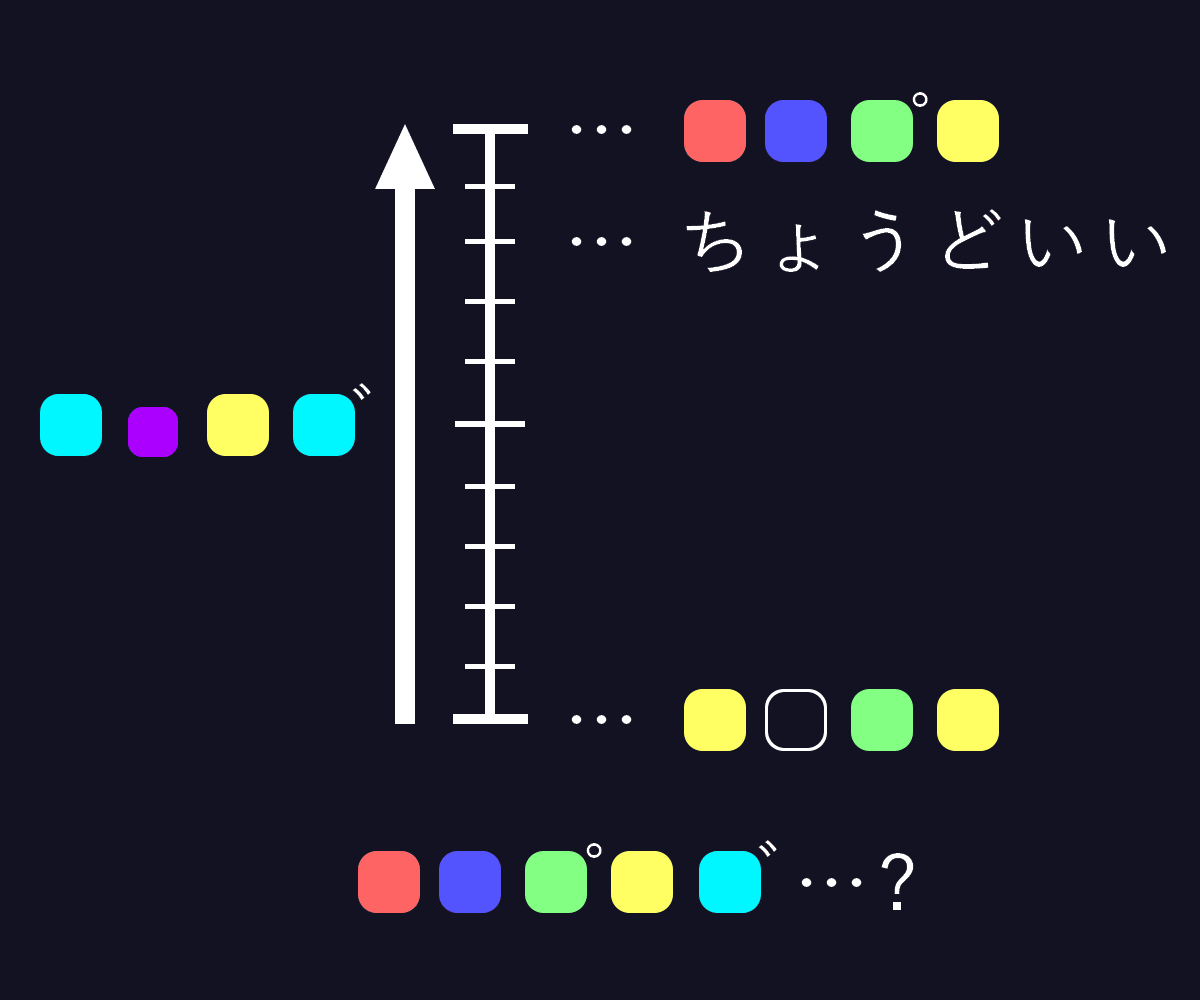

解説

「しも」「しま」、「みすど」「ますだ」など似た言葉になっており、記号は文字列に対する何らかの変換であると考えられそうである。

記号は形状が○△☐の3種類、付く場所が上下のどちらか、さらに中が塗りつぶされたバリエーションがある。

「みんしゅく」「まんじゅう」に注目すると、それぞれ記号が付いた文字が変化しており、下○の「み」=「ま」、上△の「し」=「じ」、下☐の「く」=「う」と変化していることがわかる。

ここから、○は母音を操作する、△は濁点を操作する、☐は子音を操作する変換だと考えられそうである。

次に「けいげん」「ごうこん」に注目すると、記号が付いている文字は「い」だけなのにも関わらず、その両隣の「け」「げ」も変化している。

ここから、記号が塗りつぶされたバージョンは、元の操作を両隣にも作用させる効果があると推測できる。

すると、△は「濁点が付いていれば消し、無ければ付ける」という変換だと考えられそうである。

続いて「みすど」「ますだ」に注目すると、「ど」の上付きの塗りつぶされた○によって両隣、ここでは「す」に対して上付き○が作用しているはずである。

「す」には元から下○も付いているため上付き○と下付き○がどちらも作用したはずであるが、変換の結果は「す」と変化していない。

ここから、記号の下付きバージョンは、元の操作の逆を行う効果があると推測できる。

以上を踏まえて変換のルールを特定すると、

上付き○: 母音を一つ進める、最後の母音("O")の後は最初("A")に戻る

上付き△: 濁点が付いていれば消し、無ければ付ける

上付き☐: 子音を五十音順に一つ進める

記号が下に付くと逆の操作になる

記号が塗りつぶされていると両隣にも元の操作を行う

だとわかる。

これを最終行の変換に適用し、「かきのもと」が答えとなる。

コメント

ルール特定謎その2。

実はこの問題の制作者は私ではなく、友人が原案を出してくれたものに、私がほんの少し修正を加えて採用しました。友人Kありがとう。

なのでたまたま3問目と似た構造をしていますが、表現の仕方が全く異なっていて面白いのでどちらも残しています。

こっちのほうがお洒落。

9問目

解説

左側の漢字を読んでみると、

「みつ」= 32,「な」= 7,「いろ」= 16,「はち」= 8

のようになり「数字に直せる」という共通点がありそうである。

数字に直してみると、

32 7 16 8 … 元素

53 74 95 53 19 47 92 88 … ?

となる。

ここで、登場する数字はすべて2ケタ以下であり、また例示が「元素」となっていることから「元素周期表」の関連が思いつける。

実際に「32 7 16 8」を原子番号とみなして元素記号に置き換えると、

32 7 16 8 = Ge N S O

となり「元素」という単語の成立が確認できる。

よって最終行は、

53 74 95 53 19 47 92 88 = I W Am I K Ag U Ra

となって、「いわみかぐら」が答えとなる。

コメント

元素記号謎。謎解きに出てくる2ケタの数字は全部原子番号だと言っても過言。

この問題は友人に「いわみかぐら」を入れて欲しいと言われたので作った謎です。

なんとなく「いわみかぐら」を元素記号に区切ってみたら綺麗に分解できたのでこうなりました。

10問目

解説

最終問題は、今までの解法と違和感をかき集めて解く必要があった。

登場するアルファベットが「A, B, C, E」だけであり、これは16進数だと考えられる。

また、16進数4ケタ程度で表現されるものとしてUnicodeのコードポイントがある。

これらの数値をUnicodeと見なし、対応する漢字を調べると

U+92A6: 銦

U+786B: 硫

U+7839: 砹

U+923E: 鈾

U+786B: 硫

U+92A5: 銥

U+6C27: 氧

となる。

これらの漢字について調べると、すべて「元素の中国語名称」であることが判明する。

中国語においては、それぞれの元素に漢字1文字が割り当てられている。

元素を表す漢字の部首が性質を反映しており、

气(きがまえ)が常温で気体の元素、水(みず・さんずい)が常温で液体の元素、

石(いしへん)が常温で個体の非金属元素、金(かね・かねへん)が金属元素

を表す。これにより元素を特定すると、

U+92A6: 銦 = インジウム = In

U+786B: 硫 = 硫黄 = S

U+7839: 砹 = アスタチン = At

U+923E: 鈾 = ウラン = U

U+786B: 硫 = 硫黄 = S

U+92A5: 銥 = イリジウム = Ir

U+6C27: 氧 = 酸素 = O

となる。

9問目と同じように繋げて読めば、

In S At U S Ir O = いんさつしろ

という言葉が浮かび上がる。

しかし、解答欄に「いんさつしろ」と入力しても弾かれてしまい、解答ではなさそうである。

ここで、「いんさつしろ」という言葉は「印刷しろ」と読むことができる。

すなわち解答ではなく行うべき指示が提示されているのであり、実際にブラウザで印刷を行ってみる必要があった。

ページ中で"Ctrl+P"、もしくはメニューから"印刷"を押して印刷してみると、以下のような画像が出力される。

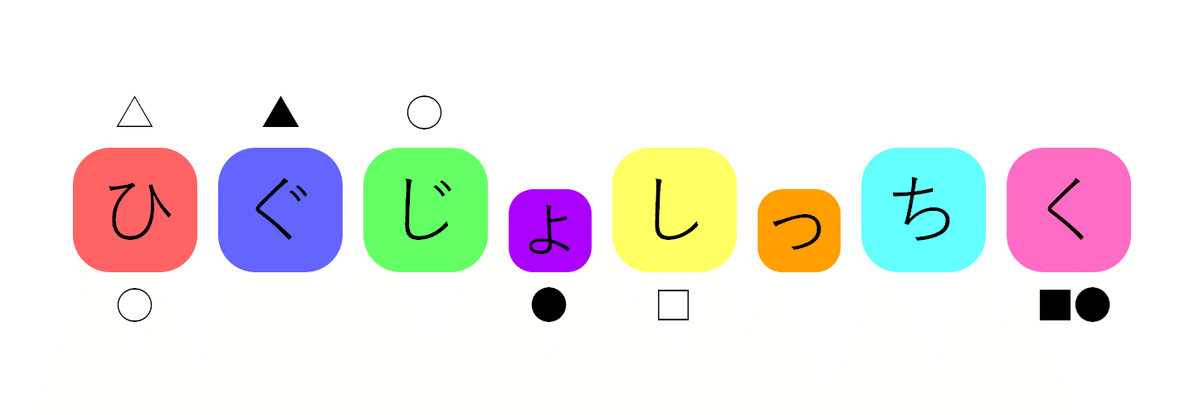

スケルトンの単語数が9個であり、今まで解いた問題の数(9問)と一致している。

ここから埋める単語は今までの解答だと推測して、スケルトンが成立するように単語を埋めると

となる。

色付きのマスの文字を取って下の四角に埋めると「ひ ぐ じ ? し ? ち く」となるが、紫色とオレンジ色の小さい四角に関しては対応する色が無く埋めることができない。

ここからは、今までに存在した「違和感」を振り返る必要があった。

4問目の画像を見てみると、左側に解答に使用されない紫色の四角がある

ことに気付ける。

この四角は4問目の成立には不要であるから、最終問題のために存在していたと考えられそうである。

よって、紫色の四角に埋める文字は「しょくじ」の「よ」である。

5問目の問題画像にも違和感があった。

3問目や4問目を見ると、赤・青・緑の次に使用される色は黄色である。

しかし、5問目では黄色が登場することなく4色目にオレンジ色が使用されていることがわかる。

つまりこのオレンジ色の四角は最終問題のために存在しているのであり、

オレンジ色の四角に埋める文字は「はちみつ」の「つ」である。

以上を踏まえて最終問題の四角を埋めると、

となる。

これらの記号は8問目で使われたものであり、

上付き○: 母音を一つ進める、最後の母音("O")の後は最初("A")に戻る

上付き△: 濁点が付いていれば消し、無ければ付ける

上付き☐: 子音を五十音順に一つ進める

記号が下に付くと逆の操作になる

記号が塗りつぶされていると両隣にも元の操作を行う

というルールであった。

これに従って文字列を操作して、答えは「はくしゅかっさい」となる。

コメント

Unicode元素記号クロスワード文字列操作謎。隙を生じぬ二段構え。

今までの要素を総合してやろうと思ったらこうなりました。てんこ盛り。

上には書きませんでしたが、「前の問題を参照する」という構造自体も6問目で提示されているので、一応伏線でした。

おわりに

以上がmasudashi-nazotokiの全貌でした。

使用技術はReact, Vite, Cloudflare Pages等々です。

制作当時結構締め切り間際で、めちゃくちゃ焦りながら出来上がったものになります。

初めてのWeb謎 & ほぼ初めてのReactだったのですが、完成してみればいい感じで今でもお気に入りです。

学校に出す課題ではっちゃけると楽しいし、ただ授業を聞くよりもスキルアップになると思うのでみんなやろう。

学校以外でも結構な人に解いていただいたらしく、ありがたい限りです。

某Mから始まる言語オタクの方にも触っていただいたらしいです。なんてことだ。

一応リポジトリはこちらになります。気になる人はどうぞ。

昔のコードで色々とひどい(クラスコンポーネントとか置いてある)のでお目こぼしを…

この謎ですが、あまり公に出してはいません。

理由は2つあって、1つはダイレクト地方バレだということです(いまさら)。

某市 = 住所というわけではないのですが、地方ぐらいは特定できてしまうので…

もう1つは、実はこれらの謎解きは謎解き作家Vtuber ぐずりあさんの影響を非常にマジで強く受けているということです。

知っている人ならすぐそれと分かるレベルで似ています(似せています)。

当初は身内しかやらないからめちゃめちゃオマージュしてやろうというつもりだったのですが、思っていた以上の範囲の人にプレイしていただいたのでかなり反省しています。

Quick+lazy、最高に面白いのでみんなやってください。

余談ですが、新しい謎を構想していたりします。いつ出るかは分からないので$${3\uparrow\uparrow\uparrow3}$$秒くらい待っててください。

読んでいただいた方、解いてくださった方ありがとうございました。

最後に。みんな、謎解き、しよう!

P.S. 当記事を書くに当たってClearさんの形式を激参考にしました。お礼申し上げます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?