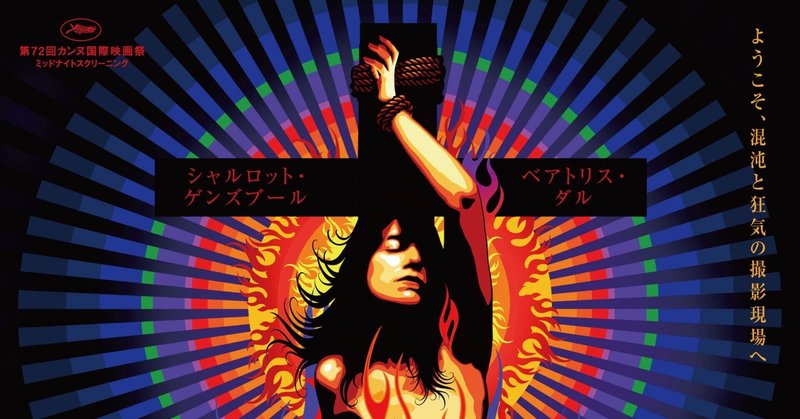

ギャスパー・ノエ『ルクス・エテルナ 永遠の光』-ポケモンショック、再び-

ポケモンショック-アニメ版『ポケットモンスター』の中で、ピカチュウがポリゴンに食らわせた「10まんボルト」によって引き起こされた赤と青のパカパカ演出によってテレビの前のみんなが光過敏性発作でぶっ倒れ、ポリゴンがTVアニメ出禁になった事件-が起きた当時、僕は幼稚園に入る前でまだポケモンに出会う前だった。

ポケモンは僕らの世代の共通言語だから、幼稚園に入ってからは、今は亡き近所のウェアハウス(数年前にゲオに吸収合併されてしまった)でVHSを借りては繰り返し繰り返し見たけれど、例のポリゴン回はVHSからはカットされていたので、結局この幻の回を見たのはつい最近だったような気がする。

日本ではポケモンショック以降、閃光を高速で点滅させる所謂パカパカ演出は自主規制されているし、もう布袋のスリルのPV以外でパカパカを見ることも無いのかな、と思っていたけれど、あのカンヌ国際映画祭で観客を途中退席させることでおなじみのギャスパー・ノエが、パカパカ映画を撮ったということで、これはぜひ映画館で体験しよう!と参戦してきた。

あらすじ

サンローランのクリエイティブデザイナー、アンソニー・ヴァカレロが仕掛けるアートプロジェクト「SELF」の一環として制作された作品。

魔女狩りを題材とした映画の撮影現場が舞台。クライマックス?の火炙りシーンの撮影を行っているが、現場に蠢いているのは、ヒステリーに怒鳴り散らす監督、撮影に全く関心の無い女優、難航する撮影にしびれを切らすプロデューサー、異常にこだわりが強い撮影監督、自分が撮る映画の勧誘ばかりしている青年、監督がぼろを出す証拠を押さえるためにカメラを回し続けるしたっぱ、勝手に現場に入り込んだ雑誌記者、その他色々と間が悪くて周りをイラつかせる裏方スタッフ、エキストラ陣等々・・・

彼らの苛立ち、ストレス、不安、怒りのボルテージは次第に高まっていき、完全なるカオス状態に陥っていくが、ついには本番撮影中の照明トラブルで撮影現場は不協和音と赤・青・緑の光の点滅で満たされる。阿鼻叫喚の地獄絵図の中で、完全に狂った撮影監督はカメラ越しに恍惚の瞬間を見出すのだった。。

炎上PJの行き着く先としての、癲癇発作

本作は、長回しやPOV、同じ場面の複数視点など違和感満載な演出を盛り込んだスプリットスクリーン(ブライアン・デ・パルマの専売特許かと思ってた)で混沌とした現場の様子を疑似ライブ感覚で描き、観客に心理的ストレスを与える前半パートと、強烈なRGBパカパカで観客を身体的に痛めつけるクライマックスパートで構成されている。

冒頭で、「癲癇発作直前の恍惚状態は、人生で経験するすべての感覚を超越している」みたいな、文章が引用される(ヘ〇インの説明かよ)。この映画はまさに、ストレスが極限まで高まってぶっ倒れる直前の撮影監督が、究極の美を見出すまでのドキュメントであり、パカパカ演出によってその追体験を強制的に観客に強いるというアトラクション性の高い映画である。

映画の暴力性、映像の暴力性

正直僕は、映像を使って物理的に観客を殴る、という演出について何等かの評価を下せないでいる。現代美術館の映像コーナーで流れていそうだな、と思うけれど、簡単には席を立って逃げることのできない「映画館」という監禁空間で視聴を強制されることにこそ意味がある気もする。

ギャスパー・ノエの作品はこれまで『エンター・ザ・ボイド』と『CLIMAX クライマックス』を鑑賞済み。どちらもドラッグガンギマリ映画だけど、前者がドラッグによって縦横無尽に現実世界を書き換えていく親=ドラッグ映画だったのに対し、後者はドラッグの摂取後に世界は非現実感を急速に失い、結局残酷な現実しか残らない反=ドラッグ映画で、実は正反対の映画だと思っている。

ただ、どちらも観客が目を背けたくなるのは、スクリーン上に示される”エログロバイオレンスなモノ、コト”であり、映画の最後まで”モノとしての肉体の感触”が残っていた(『エンター・ザ・ボイド』であれば膣内で動く陰茎と射精された精液、『CLIMAX クライマックス』であればLSDが切れて気絶/死亡したダンサーの肉体とLSDが点眼される眼球)

しかし、本作では最終的に火炙りにされる女優の肉体は明滅する光の中で消失し、”意味も形も持たない純粋な光”のみがスクリーン上に残される。観客の眼を焼き尽くすのはただの光であり、映像の持つ、根源的で無意味な暴力性を提示してみせた、という点でギャスパー・ノエはこれまでとは違うステージに踏み込んだように感じた(これが進歩だとも思わないが)

ただ、これ以降この路線で観客に直接攻撃を仕掛けるとなると、”ひたすら黒板で爪をひっかくような不協和音だけを流し続ける”とか”ゲロ吐きそうになるカメラワークの連続”とか”全く現実に即さない3D演出”とかに行きつきかねず、作る側も観る側も茨の道だなあ、と思ってしまう(ゲロ吐きカメラワークについては『ハードコア』、異次元3Dについてはゴダールが『さらば、愛の言葉よ』で既にやってるけど。。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?