5月29日、21年続いたお誕生日会の話。

5月29日は内田百閒先生のお誕生日です。

1889年5月29日、岡山は古京町に生まれた内田百閒榮造先生。ヘッダーはその生家跡地の写真です。ちなみに現在はマンション工事が始まっている(もう建ったのかな?)ので景色はまた変わっております。

百閒先生のお誕生日といえば、還暦の翌年から最晩年まで21年(※)続いたお祝いの会、摩阿陀会(まあだかい)。

というわけで、教師時代の元生徒たちを中心に開かれた、百閒先生のお誕生日会について読める本をご紹介します。

(※百閒先生の没後も先生を偲んで何度か続けられたそうですし、そもそも先生が欠席した最後の方の回はカウントするのか……?と考えると数がわからなくなってくるので、ここでは暫定的に21年、21回として書いています)

摩阿陀会(まあだかい)とは

摩阿陀会は、1949年(昭和24)に開かれた百閒先生の華甲(還暦)のお祝いをきっかけとして、その翌年から先生を慕う人たちによって毎年開かれるようになった誕生日のお祝い会です。

をと年還暦を祝つて貰つて、一人前のぢぢいに成りすました。それから一年経つて、まだ歩き廻つてゐるから、未だかと云ふので、摩阿陀會が出来た。

名前の由来は、華甲のお祝い会の際に、集まった皆が酔っ払って盛り上がり、百閒先生の葬儀の物真似をしたことがきっかけのひとつです。まだ死なないか、もう死ぬか、まあだかい……という、こうして書くとブラックジョークですが、それを愉快にしてしまうのが百閒随筆の持ち味ですね。

まあ61で死ぬどころか、その後20年と少し無事に長生きして、お祝いの会も第二十一回まで続くのですが。

そんな、百閒先生とゆかいな仲間たちのにぎやかな誕生日会のお話を集めた本が、単行本及び文庫版の『摩阿陀會』『まあだかい』です。

当時、百閒先生は摩阿陀会でのお話をおおよそ年に一度、随筆作品として雑誌等に掲載していました。百閒先生の本は現役時代はだいたい年に1〜2冊出ていて、その本にひとつは摩阿陀会の話が入る計算ですから(飛ばした年など例外あり)、百閒本を追って買っていた読者にとっては、一冊に一話は入っている摩阿陀会の定期報告……のように読んでいたのかもしれません。

元の初出単行本がバラバラな摩阿陀会関連の話を、百閒先生の没後に近しい弟子である平山三郎がまとめて一冊の本にしたのが、単行本『摩阿陀會』です。

単行本『摩阿陀會』(津軽書房)

1975年(昭和50年)4月20日、百閒先生が亡くなって四年後の命日に発行された単行本です。風船画伯こと谷中安規の装画、中表紙には百閒先生自筆の題字があります。

収録内容は、摩阿陀会の前年にあたる内容の「華甲の宴」から、最後の摩阿陀会へ送るスピーチ文を含めた「雨が降つたり」まで、摩阿陀会関連の一通りの随筆が入っています。

巻末には平山三郎による、百閒先生の略歴年表を兼ねた、摩阿陀会エピソードの時系列整理と解説も。本文は旧漢字・旧かなづかい。

福武文庫『まあだかい』(福武書店)

随筆の収録内容はほぼそのまま(ただし単行本から一本追加されている)、新漢字・新かなづかいに変更されています。これは下記のちくま文庫版も同じ。

巻末には映画「まあだだよ」監督の黒澤明の談話が入っています。撮影に苦労したところなどちょっと面白いです。私は「まあだだよ」はまだ観てないんですが……(そのうち観たい)。

今回ご紹介する三冊はどれも現在は古書流通のみなのですが、この福武文庫版が一番手に入りやすいかな……? 日本の古本屋で軽く検索した感じでは、一応三種とも在庫はすんなり見つかりました。

ちくま文庫内田百閒集成10『まあだかい』(筑摩書店)

単行本と同じく時系列通りの関連随筆に加え、単行本には入っていない話も五本追加。巻末には解説のほか、摩阿陀会の肝入りメンバーである多田基の文章も入っています。

ちくま文庫内田百閒集成シリーズは、どれもクラフト・エヴィング商會による装丁がとてもいいんですが、この巻は特に好きですね……。散らばったカフスとカラーが、まるで卒業式で空に投げられた帽子のようで、元学生たちが「先生」を囲む話の表紙としてぴったりだなぁと思います。話とは直接関係のない絵なのに、すごく合っているように感じる。

各本の収録内容のちょっとした違い

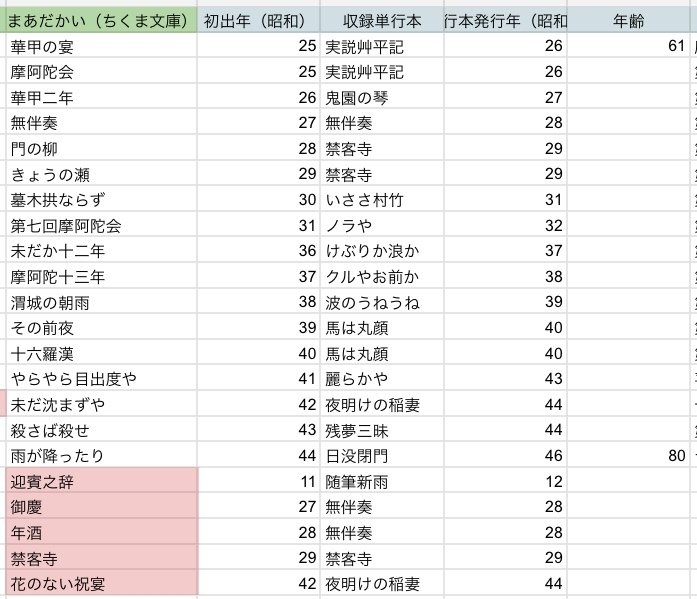

上にも書きましたが、単行本・文庫本の収録作品数は微妙に違っています。プレ摩阿陀会となる華甲の宴から、ラストまでを一通り時系列に……というのがベースで、文庫版は出るたびにそこに数本ずつ追加されています。↑の表で赤色セルにしてあるところが追加分。

こちらの表で各作品の初出年を見るとわかりやすいのですが、文庫版で追加された話は、華甲の宴から第一回摩阿陀会〜第二十一回までを並べた後に、単行本では拾われなかった摩阿陀会関連の随筆が補足されています。

どの話も面白いので、少しでも収録話数が多い方がいいと取るか、いやいや単行本のように一年一話でスッキリ時系列でのみ追うのが構成として綺麗だから……と考えるのはお好み次第。

祝われる人も、祝う人も老いていく。

『摩阿陀會』『まあだかい』の好きなところを挙げますと、百閒先生が、元学生や弟子たちにたくさん慕われてお祝いされてるところが読める! とか、元学生たちとの、教師時代のエピソードが盛り込まれている! とか、はたまた元学生とは言え今は立派な会社の重役になってるおじさんたちが、めいっぱいにはしゃいで歌って踊って一芸を披露しまくって、二次会でも足りずみんなで百閒先生のお家に押しかけて、結局泊まり込んでにこにこしてる!! ……などなどあるのですが、本当にしみじみといい本だなと思うのは、後半から終盤にかけての、なんともいえないさみしさがあるからです。

まあだかいと言いながらも、二十年と少し続くわけですから、そのぶん百閒先生はしっかりと老いていく。還暦とはいえ、開始したころの百閒先生は、ちょうど阿房列車の旅に出ている頃の、なんだかんだとお元気な先生です。

参加者の皆さんも、初めの頃こそ、元気に♪まだ百閒は死なざるや まだ百閒は死なざるや♪といつまでも唱和していられたものの、先生が本当に老いてしまって、足が悪くなり、いつも使っていた会場まで出るのは大変だからと場所をステーションホテルに変えて前泊させたり、また別の年は家の近くに場所を移したものの、百閒先生は行くことができず、代わりにテープレコーダーに吹き込んだ口上を会場で流したり……。

主役が老いて来られなくなった会場で、ただテープレコーダーから流れる声を聞くその場のことを考えると、どんだけやりきれないかよ……とお通夜みたいな状況を勝手に想像してしまうわけですが、本に収録されている口上の要項(「雨が降ったり」)を読むと、やっぱり面白くてくすりと笑わされたりします。

とはいえ、楽しかった思い出の形が変わっていくのはさみしい。百閒先生だけでなく、参加している人々も、同じだけ十年、二十年と老いていきます。

夜更けまで賑やかに楽しんで、二次会だけでは足りず三次会として家まで流れ込んでさらに騒いでいた面々も、長々と歌えていたものが途中で疲れてしまうようになる。一人、また一人と百閒先生よりも先にあちらへ逝ってしまって、その代わりに息子が参加していたりする。

後半にかけて、初期のようなバカ騒ぎの賑やかさよりも、弱った足でどうやって会場までたどり着くかに紙幅を割かれるようになり、読んでいて、元のようには巻き戻せない時の流れを感じてしんみりとしてしまいます。

御慶の會、摩阿陀會、鵯會、みんなもとの様に出たいな。何を云ふか、天知る地知る。わかつとる。

「殺さば殺せ」ラストの一文は、何度読んでも切なくなる。……と言っても、これは足が悪くて摩阿陀会を欠席した百閒先生のお家に会を終えたみんながどやどやと押しかけて先生を囲んで狭い家にぎゅうぎゅうになっている光景での話なので、そのあたりはほっこりするのですが(ええい勝手にしろ、という流れでの「殺さば殺せ」というわけです)。

ちなみにこの時の百閒先生の前にはカステラやチョコレートで出来たSL(誕生菓子)が置かれていて、そこも含めてにっこりしてしまうわけですがそれは余談。

摩阿陀会回文のお話。

そんなさみしさを味わいつつも、やっぱり「みんなにわいわいがやがや囲まれる、慕われている百閒先生」がたっぷり読めるところが良いんだよなぁ……。

と、そう改めて考えたところで、摩阿陀会には欠かせない「摩阿陀會回文」のお話をひとつ。

摩阿陀会は毎回招待状の文章に凝っていて、それは肝入り幹事の一人である北村孟徳が文章を書いています。百閒先生も感心しているらしく、文章中でもお馴染みのように触れている。時に回文、時に小唄調と、毎度試行錯誤の名文を生み出すために苦労して、締め切りが迫ってしまう様子は、北村孟徳『めぐる杯』にも書かれています。

摩阿陀會回文は百閒先生の随筆中に引かれて記されているものもありますが、そうでないものはあまり読む機会がないような気がします。単行本版『摩阿陀會』巻末には全ての回のものが、北村孟徳『めぐる杯』には、北村が亡くなるまでに書いた、十八回までの招待文が載っています。……そう、北村孟徳も百閒先生より先に亡くなっているのですよね。それからの第十九〜二十一回の招待状の文章は平山三郎によるものです。

並ぶそれらを読んでいると、いかにも楽しく、うきうきと、先生との宴を待つ様子が思えて好きなのですが、私が特に好きな回の文章をご紹介します。

よつちよい わつちよい よつちよい わつちよい

百閒さまだよ

いつも年をとらないで

春 夏 秋 冬

世界中を照らす

お月さまのようだよ

お月さまは桃いろ お酒は黄金いろ 肴は笹の葉

ござれや 摩阿陀會よ 五月二十九日 夕かた六時

東京驛のステーシヨンホテル お金は壹千八百圓さ

昭和三十七年五月吉日

この摩阿陀會回文がすごく好きで、覚えられるくらいに何度も読みました。おつきさまの色は百閒先生が一番好きな色です(『百鬼園日記帖』)。

また、「摩阿陀十三年」の中で百閒先生も少し触れていますが、「おつきさま」という明治時代の幼年唱歌があって、それを踏まえた歌のよう。

元の唄では「にっぽんじゅう」を照らしているのに、百閒先生は「世界中」を照らしているのがいいですよね。

この回の招待状は、別冊太陽『内田百閒』にも写真が載っています。私ははじめここで知って惚れ込んで、もっと他の回のも読みたい!と探しに行ったクチです。

他の回のを知っても、やっぱりこれが一番好きですね。よっちょい、わっちょい…からの百閒さまだよ、がいい……。

……と、つらつらと「ここが好きなんだよなぁ……」を並べるだけ並べてまだ語り足りない上に話が散らかってしまいましたが、内田百閒先生、135歳のお誕生日おめでとうございます! ということで!(お歳の計算方法間違ってたらすみません)

先月の忌日についての記事はこちら。

「殺さば殺せ」から引用した文を踏まえて、遺作である「猫が口を利いた」の猫の説教を読み返すと、ううっ……となるんですよね……。