後藤ひとりという光――『ぼっち・ざ・ろっく!』をただ観るだけ

1.音楽みたいなアニメとしての

アニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』は音楽のようにすばらしい。劇中曲などの音楽がいいというだけではなくて(劇中曲ももちろんいいのだけれど)、アニメそのものが音楽みたいだとおもう。物語の内容を解釈するおもしろさではなくて、多彩な音色のアニメーション表現だとか、映像的なリズムの気持ちよさだとか、演出レベルでの構成の妙を、ひとつの連続的な時間の流れのなかで味わっていくのがおもしろい。ひとつの挿話はひとつの楽曲のように「聴ける」し、そのなかには好きなフレーズやはっとするようなコードの展開がかならずある。それが全12話あつまっているから、1クールがそっくりアルバムみたいだし、だから何回でも繰り返し観られる強度がある。

なにを置いてもまずは主人公・後藤ひとり=通称「ぼっち」に課せられた映像的なトリップというか、「スリップ」のかずかずがおもしろい。これがもうすでに音楽的だとかんじられる。陰キャで誇大な妄想癖をもつひとりの過剰反応にあわせて、エフェクターをかけられたようにゆがみ、デフォルメされる身体。ぐにゃぐにゃになり、ガビガビになり、ヘロヘロになり、トガり、ピカソの泣く女やムンクの叫びになり、人形になり、ツチノコや「承認欲求モンスター」になる。まさに変幻自在。いやな予感も都合よすぎる空想も、どんどん彼女がいまいる場所を逸れ、イマジナリーフレンドが画面を跋扈し、そこに実写素材やゾエトロープまでもが飛びだしてくる。電撃的な運指の残像を幻視させるくらい、脱線と横ずれの手数がとにかく多くて、そこへコラージュやパロディといった「引用」もあれこれ組み入れてくるから、ひとりの存在じたいがすでになにか超絶技巧のギター演奏にちかいものをおもわせる。

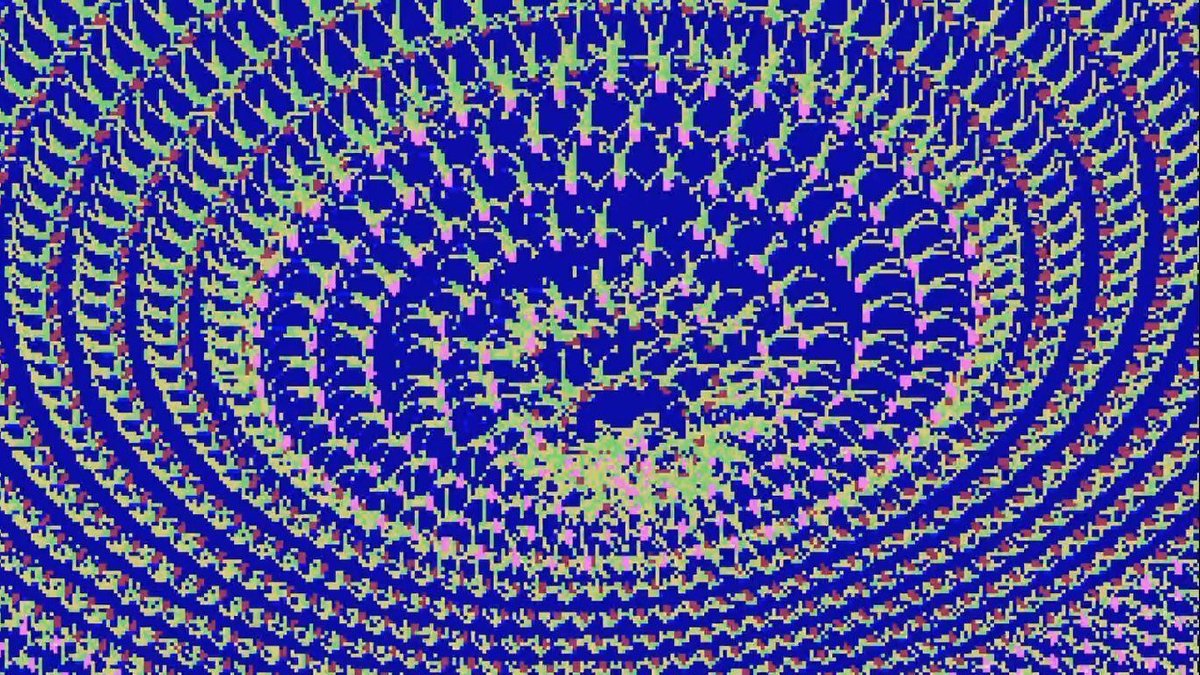

そんな、文字どおりなんにでもなってしまうひとりのすがたをみていておもいだすのが、いわゆる「原形質的」と呼ばれるようなタイプのアニメーション表現で、たとえばこういうやつ。(アーティストのチョイスはただの趣味。アニメーションが気になったひとは水江未来という名前で、音楽が気になったらドミコでそれぞれ検索してみよう)

ぐにゃぐにゃしたアニメーションが、めくるめくひとのようになり動物のようになり、メタモルフォーゼを繰り返していく、そのダンサブルな動きそのものが音楽そのもののようにかんじられる。つぎつぎ繰り出される画が意味的にはつながらず、どこまでも視覚的に気持ちのいいうごきだけを形成し、そのパターンの増減や反復などから、特異なリズムがつくりあげられていく。快楽物質そのものが可視化されたようにサイケデリックで、いま・いま・いまというタイム感のなかで対象とともに観ているこちらもかたちが変わり、トリップしていけるような体感がある。基本的に音楽と親和性をもつのは、こういうアニメーションの本来あるべき変身の力にひらかれた、おおかたインディペンデントなおもむきをもった表現だというのは、だいたい共通理解な気がするのだけれど、とくにひとりのキャラクターにはこういう表現にだけ許された自由みたいなものがつよく感じられる。

ただ、『ぼっち・ざ・ろっく!』のすごいところはそういうエキセントリックな部分にだけ集中するものではなくて、物語的な展開をもつひとつの商業アニメ作品として、同時にしっかりと地に足がつけられていること、しかもそのうえで物語の構成が音楽的ともいえるような魅力をもっていることがむしろ重要。たんに気持ちのいいリズムパターンの反復があるだけでも、ひとりの「ソロ」だけが暴走してサイケな無時間状態に突入するわけでもなく、そうしたベースラインやメロディの魅力をつねにたもちつつ、物語や演出がたもつコード感のもと、うまいことひとつの流れのなかにまとめあげられている。起承転結だとか序破急みたいな、線的な時間のなかでのテーマの展開があり、最終的には緊張からの緩和=解決へといたる、まっとうなクライマックス構造がある。商業アニメなんだからそんなの当たり前だとおもわれるかもしれないけれど、以下に述べるようにその内訳がひたすらテクいからすごい。

ポイントをさきにひとつ挙げておくと、この作品、とにかく空間がいい。ひとりの部屋の、独りぼっちの世界を象徴するせまくるしい押し入れの空間にはじまり、ライブハウス=「STARRY」のしずかでカチっとした雰囲気の空間や、ひとりと喜多が練習をする学校の階段脇のスペースなど、ちょっとくらくてひんやりとした感じの空間が、平面的なキャラクターのチマっとした存在感と対比されるように、いつも写実的な奥行きをもってえがかれている。ひとまずはロックの空間系音楽としての側面と、ぼっちの「自閉」をこの空間にかさねているのだろうとおもうのだけれど、かつてあった「日常系」という言葉にちなんで「空間系アニメ」だとか、そういう適当なこと言ってしまいたい気持ちにもかられるくらい、さまざまな空間がとても魅力的に映えている。

それから、光もすごくいい。押し入れのくらさを引き立てるちいさな電球やモニタの光はもちろん、ライブステージの照明、それからすこし肌寒そうな朝や夕方のうすぼんやりとした光の加減だとかもそうだけれど、これらの照明光がいま言った空間をぐっとリアルに引き締めているかんじがする。それでいて実写作品でも無理のないカメラ位置からのアングルがつかわれると、安易に映画っぽいとか言いたくなってしまう感じもすこしある(もちろんこれはアニメ作品だから、どちらかというと「撮影」という言葉を使ったほうが適切なのだろうけれど)。

たとえばひとりがライブハウスでの初バイトにのぞむ2話「また明日」では、Aパート、ひとりとバンドメンバーの虹夏とリョウの三人がライブハウスのカフェスペースで駄弁るシーンがつづくのだけれど、カッティング主体の対話演出のなかで、あるアングルだけが一貫して抑制されていることに気づく。

ひとりの後ろにはPAブースがあって、虹夏がドリンクカウンター側に座っているから、リョウの座る後ろ側からPAブースの見切れている右側にかけて、ステージが広がっているものとひとまずの予想はつく。

じっさいステージ上に置かれたカメラ目線ふうのアングルで、三人のすがたを切り取るカットも何度か挿入されているから、ステージの位置は把握できるのだけれど、この「ステージ視点」があるいっぽう、その逆の、座る三人越しにステージをとらえるアングルだけがこのシークエンス中、ずっと禁欲されている。

それがBパートで変わる。ステージ上では人気バンドのパフォーマンスがなされ(階段の位置から空間配置が確定する)、これが初バイトに怯えていたひとりを奮い立たせるいいきっかけにもなる。

そのエピローグ部、序盤と同様カフェスペースで虹夏と話すリョウ越しに、ようやくライブステージの正確な位置が把握され、ここでようやく空間がつながる。最初はライブステージ側からのみ提供されていた見守るような視点が、ライブとそれを介したひとりの成長を経、最終的に反対側から切り返されることで、お話ごと空間が閉じられる。お話と噛みあった空間の組み立て方が、さりげないながらもすごく映画っぽいとかんじた挿話。

そうしてこれらの空間表現や、作品背景となる下北沢の町の写実的な風景があるからこそ、どれだけひとりがじぶんだけの世界に没入し、あさっての方向に飛んでいきそうになっても、いつも物語の世界へとあぶなげなく着地できるような印象がある。物語そのものがコードなのだとしたら、こういう映画みたいに写実的な空間が、いってみれば「ルート」の役割を果たしているんじゃないか、ともおもう。そうして逆にいえば、そういうカチっとした制約があるかぎりにおいて、ひとりはじぶんを自由自在に変形させ、大暴れさせることができているのだ、というふうにみることもできて、たぶんそのへんが、この作品全体がもつ主題というか、ポテンシャルの部分ともおおきくかかわってくる部分になるとおもう。

2.八景から

で、全12話のなかでもとくにこの作品の旨味が凝縮されていると個人的に感じた、6話「八景」を以下、ちょっと具体的にみてみようと思う。この挿話では、はれてSTARRYでライブをする機会にめぐまれたひとり達のバンド=結束バンドのメンバーが、それぞれ5枚ずつのチケットを売るノルマにかられるのだけれど、とうぜんツテのいないひとりだけが取り残される羽目になり、どうしようというかんじになっていたところに、だいぶ様子がおかしいぜったいにアル中のバンドマン・廣井きくりとの出会いがあり、ひょんなことからいっしょに路上ライブをすることになる。いってみればこれまでの挿話のおもな舞台だった自室やライブハウスなどの空間をはなれ、はじめてバンドメンバーや、ライブハウス関係者以外の、つまりは外部のひとと交流を拡げていくきっかけとなる話でもあるわけだけれど、ここでいましがた述べた空間表現や、挿話そのものがもつ構成の妙がひかってくる。

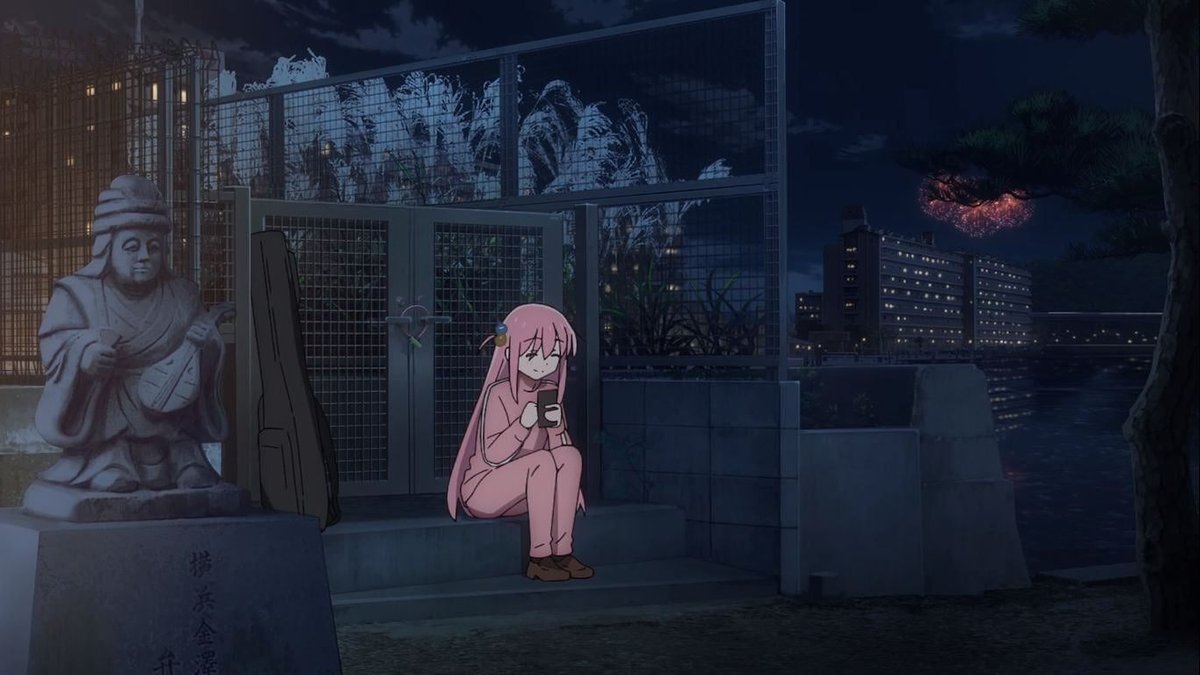

アバン、ひとりのイマジナリーフレンド「ギタ男」によるだいぶ誇張のはいったテンション高めのあらすじがあったあと、琵琶島神社境内の脇のスペースで、捌けないチケットに頭をかかえているひとりのすがたがしめされる。そこから回想に入り、けっきょくひとりが父と母にしかチケットを買ってもらえていないことなど説明されたのち、例のごとく誇大な不安妄想も披露されるさなか、最初とまったくおなじ場所・まったくおなじアングルの固定構図が反復されて、現在時制にもどる。MVパロディやサイケなCGアニメーションも飛び出しつつ、空想や回想をはげしく行き来する構成のなかでも、現在地点となる神社境内の空間が固定構図でしっかりとえがきだされているために、迷子にならず着地ができるように整備されている。

とくにこのあたりで印象ぶかいのはあらすじを語り終えたギタ男がひとりの口からビロビロと飛び出した魂に押し出されて画面端の海へ突き落されるギャグにはじまり、メンバーから来る(LINEでなく)LOINEの文言をあらわすフキダシだとか、浮遊感のあるイメージが画面上につぎつぎポップされることでつくりあげられる運動感で、この運動がそのままひとりの妄想や、現在時制に「浮上」する回想の構造をそっくりなぞってもいるかんじもある。それぞれ線の質感やデフォルメの異なる画がテンポよく矢継ぎ早にくりだされていくために、画面が停滞しないし、爆笑喚起力もあるのだけれど、他方でこうした一連の泡のようにポップする運動は、空間レベルでの人物の移動をともなわず、その場での静止状態からくりだされるものに終始することにも、いちおう注意をはらっておくべきかもしれない。

そうして画面をあらためてみるときにふと気づくのが、ひとりがいる神社境内の空間が、あたかも「室内」をかたどるかのように、フレームを固定した静的な構図でえがかれていること。ひとりの部屋の押し入れのような場所として、このひとりだけの空間ががかれている。だから以降の一連は、ひとりが「閉じこもっている」固定的なフレームのなかに、廣井がふいに侵入することではじまるドラマとして演出されていくことも、ここでまた予感される。

じっさい廣井は回想場面を終えてのち、冒頭とまったくおなじ構図でとらえられたひとりの空間のなかへ、バタッと倒れ込むようにしてフレーム外からまず、侵入してくる(このときだけ弁財天像の存在をバッサリ切り落としてしまう、空間上の大胆な嘘のつき方にも注意)。この「倒れ込む運動」が廣井とのやり取りにおいては、重要なドラマの導線となっている。順番は前後するけれど、ひとりが境内でああだこうだ悩んでいるとき、座っていた階段からズルっとずり落ち、あお向けで転んで、持っていたフライヤーがばらばらと宙を舞う、そんな一連もそういえばえがかれていた。いまはだれも支えるひとがおらず、独りでそれを配るしかないひとりが、そうして人知れず転び、だれにも助けられずに天をあおぐ。そのどうしようもなさの感覚が、ここではずり落ちて倒れる運動としてはっきりと可視化されていた。

そんなひとりが、ふいにじぶんの居たスペースに入り込んできた闖入者を、いま介抱して、助け起こす。廣井の見るだにヤバげな雰囲気に、ひとりは階段をそっと立っては座り、隙をみてぐるりと遠まわりしながら、その閉じられた領域のようにえがかれた空間から去ろうとするのだけれど、その折に彼女はみずからの踏み出した足につまずき、あやうく「転びかける」。そこで背負っていたギターケースを廣井に「引っ張られ」、その場に引きとめられる。そうして彼女は直後、その場をとりつくろう嘘でギターを売ると言い出したひとりの「手を取り」、おもいがけず常識的な言葉をかけつつ、いまあらためて彼女を引きとめなおすにいたる。

行き倒れていたところを助け起こされた廣井は、いっぽうでは、独りではむなしくすべり転ぶしかなかったひとりを立たせ、その場に引きとどめる存在としてもえがかれていることが、一連の流れからわかる。この倒れる(倒れかける)・引きとめるといった運動が、室内のような空間内/外のせめぎ合いとして演出されていて、この時点でもう冒頭の浮上やズルっと落ちる運動を基調としたトーンから、物語全体の流れが変わっていることもわかる。ひとりの人間としての成長は、だからみずからの空間を外へとひらき、そのとき同時にコケずにしゃんとその場で立ちつづける、そのような態度として最終的にはえがきだされなくてはならないはずだと、この時点で予想もつく。

そこへいたる演出は堅実かつ、とても周到。序盤時点ですでに閉じられた空間のようにえがかれたひとりのいる場所の手前、つまり「外側」にあたるところを花火大会へむかうらしきひとびとが横切るすがたを画面におさめ、そのようすをひとりの頭越しに切り返すことで、ひとりの世界の外側と内側、という空間的配置がはっきり理解できるようにまず、導線が敷かれている。それから話はすすみ、居酒屋に置き忘れたらしいベースを取りにいく廣井とともに場所を移動、こんどはおおきく通行人にむけてひらけたステージのような空間(平潟湾プロムナードのベンチがあるスペース)に変わるが、ここでもひとりと廣井のサシでの対話場面は、直上のシーサイドラインをうつしだすかたちで、写実的な外景やオーディエンスの存在を切り捨てた、閉じた空間のようにえがきだされ、ひとりと通行人の位置関係もまた、彼女がおくる気まずげな視線を介した切り返しによる内/外のへだたりを意識させるたぐいのものに終始する。

このとき、「光」の主題の導線となる街灯がかならずひとりとセットでうつしだされる点にも注意すべきだけれど、さておき、この内/外としてえがかれたひとりと廣井/通行人という位置関係が、廣井が路上ライブをやると切りだしてから急に変わる。画面内に周囲の写実的な風景や通行人のすがたがよりはっきりとうつりこむようになり(廣井やひとりがそれらを背景に話す画面が、ちょっとふるい映画のスクリーンプロセスを背景にした画にもみえる)、こうしてひとりは初の路上ライブをつうじ、見も知らぬ他者と向きあわざるをえなくなる。

さらにこのクライマックス部への導線として、この挿話はものすごくみごとな演出を組み込んでいる。それが、ひとりが無事チケットを捌けるかどうか、心配しつつ彼女の話をしているバンドメンバーが、ひとりだけがいないスタジオに全員集合しているようすを、ひとりと廣井のドラマの合間に逐次挿入していくというもの。これはひとりがバンドの外ではじめてひととの交流を、じぶん独りの手でなす話なわけだし、その点ひとりがいる境内や、路上ライブの舞台となる屋外の空間と、ライブハウスという屋内の空間を視覚的に対比させる意味合いがまずあるのだろうと、ひとまずの予想はつけられる。

ただ、その真価は路上ライブがはじまってから発揮される。はじめての野外ライブ、それも見も知らぬ通りすがりの人たちを客にとるということで、とうぜんひとりの緊張はピークに達する。なかば冗談で発せられたのだろう廣井の言葉を真に受けて、ひとりは目を閉じ、外界の視覚情報をそっくり遮断した状態でギターの演奏をはじめる。そうしてギターの音が鳴りはじめたとき、その音がオフ=「画面外」へと「ずり下げられ」、画面上ではひとりの話をしているバンドメンバーがうつされるという、演出レベルでの処理がなされる。

ここがすごい。前述したように、この挿話はひとりの閉じこもるフレーム内に、廣井がふいに闖入してきたことからはじまった話だったから、ギターの音がフレーム外にまで乗り出し、室内外の空間を越境してしまうことにはとても重要な意味がある。ただそれは、あくまで主題的な意味での重要性という話であって、たとえばメンバーの話している内容がひとりのいまのピンチと意味的に対応して、メンバーたちの信頼が彼女の背中を押すとか、そういう演出には発展していかない。ひとりはどこまでもじぶん独りで事態を打開するしかなくて、ただしそのギターの音だけは空間を乗り越え、ふたつのへだたった空間をガチっとかみ合わせる編集を呼びこんでしまう。ひとりと他のメンバー、室内外の空間は、そこで「たがいちがいのまま」「ひとつに合流する」のだと言い換えてもいい。

ひとりは演奏中、目もあけられないみずからを恥じる。くるしげな表情でうつむくとき、背景もまた自閉をかたどるように蒼く、くらくなり、写実的にえがかれていた外景がそっくり消える。そこへふいに「がんばれ!」と客席から声があがり、「音だけは空間を越境する」という、さっき演出レベルでは確認された法則が、物語のなかでも、ひとりと見も知らぬ他者とのあいだに成立する。ここへ前述したバンドメンバーのいるライブハウスの空間が短くカッティングされて、物語の構造レベルでのリズムというか呼吸「だけ」をつくりあげ、ひとりがしずかに、目をひらく瞬間を演出する(その直前の虹夏の台詞は、「大丈夫かなあ……」というもので、やっぱりひとりと他のメンバーは、心理的にはあくまでもたがいちがいのまま)。すると背動で、反時計まわりにひとりの視界がぐるりと弧をえがき、ハレーションのなかでピントが合い、ちょうどその中心に位置するひとりの「軸」がパチリとはまるような運動がつくられる。そこへひらかれた目のハーモニーまでがくわえられて、街頭の灯かりがともり、おどろきに廣井が目を見ひらき彼女に視線をやる、それらの瞬間瞬間がひときわ短いカッティングの連続によってつむがれていく。

そこでひとりは世界にひらかれ、彼女の閉じられた空間をやぶり、声をとどけた他者のすがたを、その目でみる。ステージ上にすっくと立ち、そのすがたを観客にみられ、自己と世界との相互的な関係を確立する。それを手助けした廣井の視点からは、ひとりの立ちすがたがそのまま夕陽をかくす影になり、瞳の位置にかさなるような光の条線があらわれてみえる。ひとがその場に立っているということ、そこにたしかにいるということは、他者から見られることでまず承認されるわけだけれど、そのとき同時に、みずからもまた目をひらき、世界にたいしてひらかれる態度をとらなくてはならないわけで、ここに光がモチーフとして連続しているのは、ひとりが世界のうちに光を見るとき、そのとき同時に、彼女じしんもまた光になるという、その相互性のためなのではないか、とおもう(後述するけれど)。

こうして物語の展開における「緊張」の部分がみごとに演出されたあと、作品はきちんとそれを緩和するオチも用意する。無事にライブを終え(「じつは開けていたのは片目だけだった」という、ギャグによるちいさな緩和もある)、緊張の糸が切れたひとりは、彼女の演奏に魅入られた客のひとりから声をかけられるもうまく反応できず、その場にあお向けで倒れ、いつものようなユルいデフォルメをそこで解禁する。気の抜けた感じ=緩和がうまく視覚的に表現されているし、このときの倒れるアクションは冒頭、境内の階段でひとり転んだときの反復でもある。だから呼応するように、あのとき舞い散ったフライヤーみたく、路上ライブのさい作ったチラシがフワリと風に舞いあげられるが、それは今度は、あらたに彼女のファンとなったふたりの女性のもとへと、きちんと「届く」。

そうしてたがいに倒れる・倒れかける・それを助け起こす・引きとめる運動の応酬により成立していたひとりと廣井の関係も、最後のチケットと、それにあたえられた代金との交換という、手と手の相互的な関係を切り出したクロースアップにより、「解決」にいたる。はれて目的を達成したひとりのラストカットも同様にして、捌けないチケットに困惑していた冒頭構図をそっくり反復するかたちで、これまた「解決」が印象づけられるが、他方、バンドメンバーに送ったLOINEの返事は文字どおりには理解されない(=「届かない」)という大オチがついて、この挿話は幕を閉じる。

こんなぐあいで、冒頭にみえた泡のようにポップで自由なギャグの連打から、倒れる(倒れかける)・引きとめる運動とむすびついた廣井との出逢いにはじまる、内と外をへだてるフレームの際(きわ)のドラマへとゆるやかに物語は展開されていき、クライマックスは空間を越境する編集の大技を活かし、緊張から緩和・解決へとむかうおおきな時間的流れをつくりあげるべく、多彩なアニメーション表現やテクニックがたくみに配分されていたことが、こうしてみていくとはっきりとわかる。それで最初にいったような、ひとりのキャラクターに仮託された自由なアニメーション表現としてのサイケデリックな音楽性と、それをポップなかたちにつづめる構成的な意味での音楽性がうまいこと両立されていることもわかったとおもうのだけれど、もっといえばこの挿話じたい、ひとりの妄想が暴走する「ソロ」の表現がだんだん抑制され、ステージ上に立つ彼女じしんの存在感を確立させる方向へと話がすすんでいき、それにしたがって演出もまた、キャラクターのうごきや編集を主体とした、こういってよければ映画のような客観性をもったものへとスライドしていくひとつの流れをもっていたことがわかる。

上記の挿話で描出された「目をひらくこと」や「その場にしっかと立つこと」、そうして「光」の主題はそのまま直後、メンバー四人揃っての初ライブでの、ひとりの「覚醒」場面にも持ちこされる(8話「ぼっち・ざ・ろっく!」)。

緊張のなかうまく演奏の噛みあわないメンバーの窮地を救うべく、ひとりは沈黙をやぶって独断でギターをかき鳴らすわけだけれど、ここでも自由闊達なアニメーションや表現主義的な演出は抑制され、ライブハウスのひんやりとした空間性がたもたれたまま、「そこにたしかに立っている」彼女の存在感を引き立てるような、映画的ともいえる演出がほどこされていく。

エフェクターを踏みこむ瞬間の急激なパンや、彼女の音に反応する者たちをつぎつぎとらえていく短いカット割りがリズムをつくるが、他方、覚醒後のひとりをとらえるカメラはいくぶん引き気味で、どこまでも被写体との距離をたもつ。

そこで目に焼き付くのは、おなじステージに立つメンバーたちのすがた越しにのぞく(=メンバーとおなじ空間に、たしかにいる)、前傾姿勢で演奏に集中しつつ、確信にみちたストロークを披露するひとりのシルエットばかりとなる。

そうして長く垂らされた前髪のなかから、瞬時にのぞく「片目」もまた、まるで「カメラが偶然にもその瞬間をとらえた」かのように、ごくさりげにとらえられる。冒頭から聞こえつづけていた雨音がどこで止んだかわからないほどのライブの熱狂を、しかしこの挿話は執拗に引き延ばすことなくあっさり途中で切ってしまい、あまつさえBパートではまったく温度感のちがう居酒屋での打ち上げに残りの時間をぜんぶ割く(そこで前半は抑制していたひとりのいつもの自由な表現も解禁される)という、対比の効いた大胆な構成がまたすごい。ちょっと演出協力にクレジットされていた篠原啓輔監督のアニメ『その着せ替え人形は恋をする』の、8話(同じ!)なんかをおもいだしたりもした。あの挿話もAパートとBパートの明暗対比がきれいだったし、光に照らされ被写体は美しくなり、美しいものに恋する者もまた、おなじように美しくなる、という話だったとおもう。

3.日常というローリングストーン

以上みてわかったように、ひとりの自在なメタモルフォーゼと、カチっとした空間の表現や映画のように抑制の利いた演出とが、あるいはユルっとした平面性と空間の奥行きがかならず対比をなし、その差異のなかで時間の展開がつくられていく、そこにこそこの作品の妙味がある。声の芝居なんかもそうで、ひとりの声だけがほかのメンバーがもつ金属的な響きと対比されるような、低体温の、こういってよければ「少年」にちかい中間的な性質をもっていて、この異質な声のトーンがぜんたいの基底音になると同時に、中心となってリードしていく役割もになう。たがいちがいだから、よくひびく。これをアニメ制作の話にそくしてみることもできて、たとえば原形質のように変幻自在だったひとりが、バンドに合流して他者や世界にひらかれていくという話の大筋は、そのまんま短篇作家にだけゆるされたようなインディペンデントなアニメーション表現を、飼い殺しにせず暴れさせすぎもせず、うまいこと商業ベースのアニメ作品へと着地させる作品じたいの試みともかさなる。自由な表現を、ひとつの作品に「均す」のではなく、それぞれの差異をたもったまま「鳴らす」という意味での音楽へのまなざしが、この作品には通底している。それは集まったメンバー個々人のアイデアや音楽性を盛り込むことで、奇跡的な楽曲の「発明」がなされる、ロックバンドという形態のあるべきすがたを彷彿させる。

その意味ではこの作品は、たんに陰キャのひとりが他者にたいしてひらかれていくという方向性「だけ」をもつのではなくて、彼女が陰キャであることによって培われてきた力を、むしろ強力な武器として積極的に行使していく側面もまた、おなじかそれ以上に重視しているようにもおもう。このあたりの判断は最終話、父から借りていたギターを壊してしまったひとりが、じぶんがネットに演奏動画を投稿していたときの広告収入で新しいギターを買うという小エピソードが、この物語ぜんたいを緩和するオチの位置にもってこられたことで、ようやくついた。このネットでの活動という彼女の、独りぼっちの世界に閉じこもって粛々とおこなっていた努力が、現在の彼女の立ち位置にたしかに影響をおよぼしている、確たる財産になっていると確認させる、いってみれば物語レベルでの「フィードバック効果」がここでもたらされて、その価値がついに確定したような気がする。

ひとりには、ひとりじしんの孤独だった時間がつくりあげた、文字どおりなんにでもなれる無限のポテンシャルがある。けれどもこの作品はあえて写実的にえがかれた、かたくるしい空間のなかへと彼女を放りだし、物語的・作品構成的にも圧力をかけて、彼女の力を抑制する。でもそうすることで、ある連続的な時間のなかから、潜在的なものが顕在化してくる「瞬間」を切りだす契機が生まれる。そのなかで彼女は、「ぼっち」から「ギターヒーロー」へと生成していく。なんにでもなれる彼女が、何者かになることを選択する。確たる存在感をもってそのステージに立つ、世界からその存在を承認された独りの存在として、光のなかへとみずからの身を晒し、そのことでまた誰かの光ともなる。

最初に彼女の閉じられた空間のなかへ足を踏み入れた虹夏とは、二度、それぞれ自販機と居酒屋の前という、よく似た光の前のロケーションでやり取りする印象的なシーンがあったけれども、そのときのふたりははじめたがいが逆光になり、ついで顔の半面くらいを光におおわれるのだけれど、やがてはその表情が光そのものとなるかのように、じょじょに変化をきざしていく、そういうふうにえがかれていたと思う。それは太陽の光にむかうことで満ちたり欠けたり、みずからのかたちをつぎつぎ変えていく月のようでもあり、じっさいギターヒーローに「成る」ひとりは、じぶんの目指す方向にある光をみることで、みずからもまた虹夏や、ほかのメンバーを先導する光となっていく。それをなす能力は十分にあるから、あとは変化の瞬間に一歩を踏み出せるか、ギターをかき鳴らせるかという「タイミング」の問題があるだけで、この作品はその瞬間瞬間を、連続的な時間をたくみに織りあげる演出のなかで、きっちりとえがききっている。

ひとりは独りではなくなっていく。自室の押し入れのなか、ちいさなパソコンのモニタのなかにあった世界は、ライブハウスというすこしだけ広い(でも、閉じられてはいる)空間へとアップデートされ、ゆるやかにだけれども交流関係も増え、日常はちょっとずつ更新されていく。最終話では1話のシーン、はじめてひとりがギターをもったときのすがたが、こんどはじぶんの努力が実をむすんで買ったギターとともに、構図的に反復される。日常はいっけんおなじことの繰り返しで(=ロール)、ドラスティックな大変身はないけれど、たしかにすこしずつだけれど前方へ切りだし(=ロック)、ひとりは変わっていく。だからひとりの作中最後の台詞は、繰りかえされる日常を印象づける「今日”も”バイトかあ」だったのだし、ゆえに彼女たちは攻撃衝動ではなく、転がりつづける日常性としてのロックを体現するのだともいえる。もちろん、その場でトリップするようないま・いま・いまのタイム感をもったアニメーションと、未来へすすむ線的な時間をつくりあげる物語との幸福な合致という意味でも、この作品はたしかにロック&ロールしていると、いっぽうではいえるとおもう。

エンドクレジットとともにしめされる最終話のラストシークエンス、ひとりじしんの声によるASIAN KUNG-FU GENERATIONのカバー「転がる岩、君に朝が降る」が流れるとともに、家を出るひとりに追随して、画面上ではおそらくは朝の、ひとびとが活動をはじめる前の、だれもいない風景を切りとったエンプティショットが、つづけざま並べられていく。かつてあったじぶん独りだけの時間や空間は、ひとりが世界にひらかれていくにつれ、だんだん脇に追いやられていくけれど、そんななかでもひとが充ちる前の時間、朝の時間だけは、転がりつづける彼女を祝福するかのように、だれもいない時間や空間を、ほんのわずかなあいだだけだけれど、かたちづくってくれる。そうしてだれもいない、まだ彼女すらいないフレーム外の風景が、音楽とともに編集でつなげられ、たしかにこうして視覚的に「聞こえてくる」とき、じぶんのあずかり知らない外の世界が、そうしてはてなくひらかれているということもまた、はっきりと実感される。かつて独りだったときの時間も、そうしてまだまだひろがっていく世界そのものもまた彼女を祝福し、いま福音のように「君に朝が降る」。あのラストシークエンスの意味は、たぶんそういったものだったのではないか、といま、あらためておもう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?