鳥獣戯画展のスピンオフ

東京国立博物館で開催されていた、特別展『国宝 鳥獣戯画のすべて』。

実は別の展示室にて『鳥獣戯画展スピンオフ』が、関連企画として同時開催されていました。

『国宝 鳥獣戯画のすべて』展は本当に面白く、予習もしていったので、「あ!あの兎だ!蛙だ!猫だ!イタチだ!麒麟だ!」と様々な対面を楽しむことができました。動物たちの表情や仕草が可愛く、見ている間ずっとニンマリしてしまいました。

今回は特別展のことにも少し触れつつ、『鳥獣戯画展スピンオフ』展を中心にまとめてみたいと思います。

鳥獣戯画展スピンオフについて

ここでは、鳥獣戯画絵巻を取り巻く作品や、絵巻に登場する遊びや道具などに注目し、鳥獣戯画の背景や名場面をより深く探ってく展示になっています。

気になった作品をピックアップしてご紹介します。

特別1室:乙巻、丙巻、丁巻に焦点

角大師護符(つのだいしごふ)

これは比叡山中興の祖・良源(912〜985)の画像です。

良源は没後も信仰を集め、二本の角を生やして魔を調伏したと伝えられています。角大師の護符を戸口に貼り、疫病や災難避けとする風習が今も残っています。(キャプションより)

さて、ここで注目したいのが、

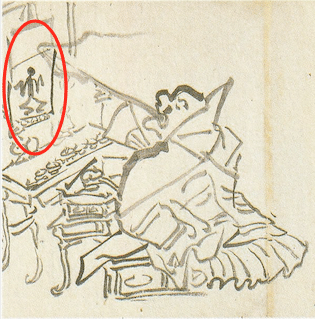

丁巻の法会をする人びとの場面です(上図)。

甲巻での動物たちのパロディのパロディとして知られています(下図)。

赤丸で囲った部分(法会にかけられた軸)、

護符と似ている...!この軸には、上記のような図像が投影されているかもしれないそうです。

特別2室:甲巻に焦点

金銅柄香炉(灌頂用具のうち)

これは、香炉に持ち手をつけた柄香炉(えごうろ)といいます。

僧が柄香炉をとり儀式に臨む姿は現代の寺院でも見られます。(キャプションより)

さっきの場面で、猿の僧侶が手にしていたのは柄香炉に見立てた枝だそう!

こうして実物(?)を見られると楽しいです。

竹菱葵紋散蒔絵双六盤

双六は二人で黒白の駒を使い、二個の賽を振って駒を進める遊びです。平安時代には貴賤を問わず流行し、江戸時代に入ると婚礼調度の中にも碁盤・将棋盤とともに双六盤が誂えられました。本作は紀州徳川家十代・治宝の四女、豊姫(鶴樹院1800〜84)の婚礼調度の一点と伝わります。(キャプションより)

この双六盤が美しすぎて見入ってしまいました。

鳥獣戯画でも双六は登場しています。

甲巻では猿が双六盤を運んでおり、

丙巻では双六で負けた人物がいます。

褐釉巴文四耳壺(かつゆうともえもんしじこ)

肩に四つの耳がつく壺です。肩が丸く張り、裾に向かってすぼまる本作のような形は、中国産の白磁四耳壺の形にならっており、中世瀬戸窯の代表的な作例です。(キャプションより)

これは甲巻で兎と蛙が運んでいた壺と同じタイプのものだそう。こんな壺を運んでいたんですね。蛙の表情...!

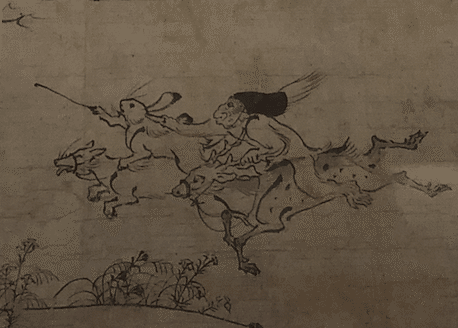

年中行事絵巻(模本)

平安時代の終わり頃に作られた、都で行われるお祭りの行列の飾り物には、鳥獣戯画でも見られる兎、猿、蛙の姿がフィギュアのように乗っています。鳥獣戯画の表現が当時の人びとにもなじみのあるものだったことが分かります。(キャプションより)

この絵巻の、

真ん中あたり...

ここですね。

鳥獣戯画断簡にある兎と猿のレースをかたどった飾りなのだそうです。

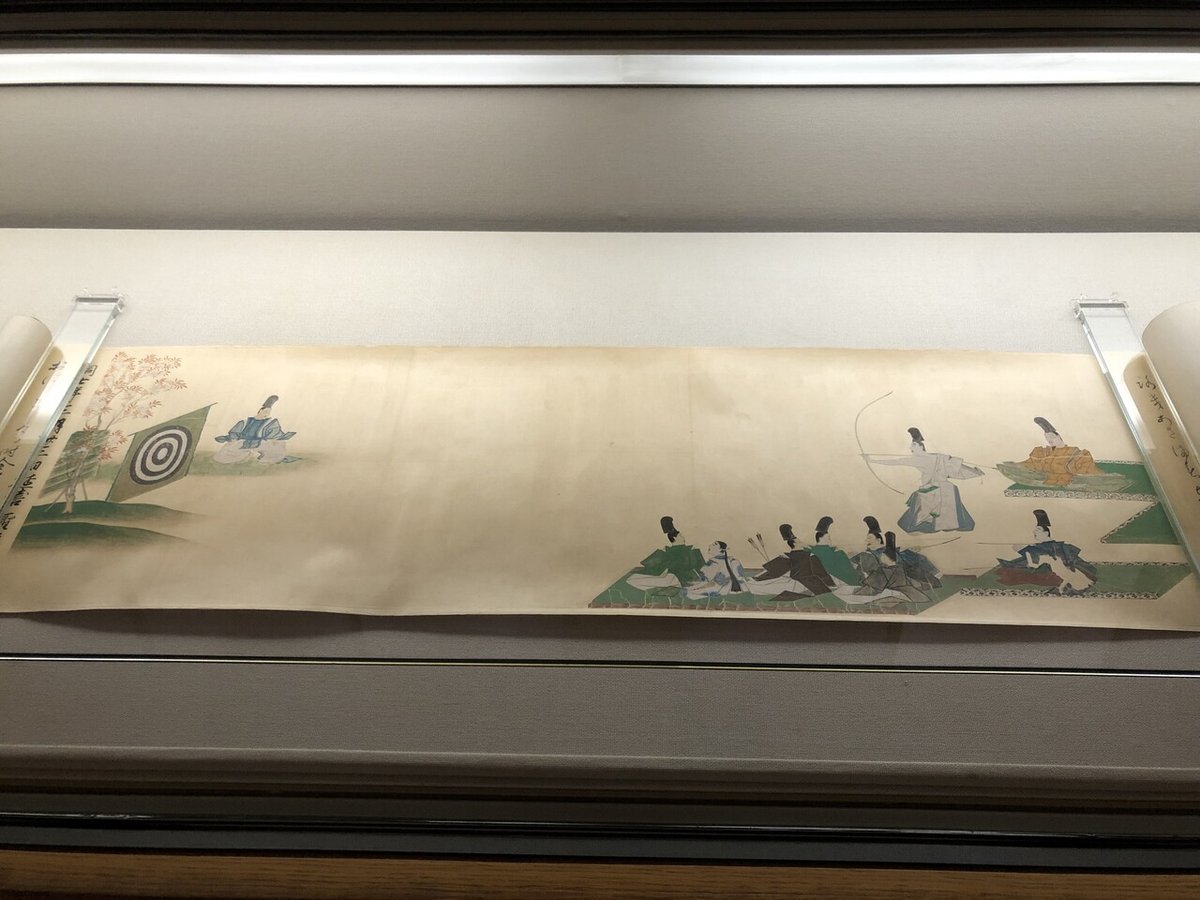

松崎天神縁起絵巻 巻一(模本)

松崎天神と呼ばれた山口県・防府天満宮の由来を描いた絵巻です。天満宮は学問の神様・菅原道真をお祀りする神社です。ここでは道真が弓の腕前を披露しています。弓術は宮中でも行われ、鳥獣戯画の兎と蛙の賭弓はこうした儀式を踏まえた場面です。(キャプションより)

意外と絵巻、細かいです。

スピンオフ展の作品リスト

スピンオフ展では鳥獣戯画を取り巻く作品と実際の鳥獣戯画とを比べることができ、『国宝 鳥獣戯画のすべて』の余韻にひたりながら、より深く掘り下げて楽しむことができました。今後、様々な展覧会の関連企画にも注目していきたいです。

作品リストがなかったので、簡単なものになりますが作ってみました。

『国宝 鳥獣戯画のすべて』にて絵巻以外で印象に残った点

その1:映像付き音声ガイド

音声ガイドに画面がついていて、より説明を理解しやすく、待ち時間も楽しんで過ごすことができました。

その2:明恵上人

鳥獣戯画が伝わった高山寺は、鎌倉時代の初めに、明恵上人(みょうえしょうにん)という僧によって再興しました。

明恵上人は、自然と動物を大切にする人だったそうです。そんな方と所縁のある高山寺に鳥獣戯画が伝わったというのもすてきな話です。

明恵上人は歌も詠まれていて、こんな言葉を残しています。

コツはうまく詠もうとしないこと ただなんとなく心のままに詠み散らした中に 本当の心がこもっているのが良い歌

今回CTスキャナーを使った調査で、明恵上人坐像の内部(胸から腹にかけての部分)に、30cmほどの巻物が納められていることが確認されたそうです。取り出された形跡はないとのこと。

体内に巻物を納めたままで居心地が悪くはないかと、明恵上人のことが心配になってしまいました...。

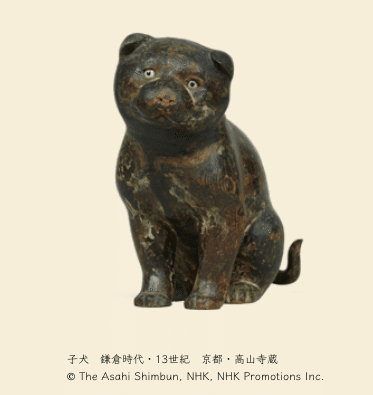

その3:子犬の像

会場の一番最後に、可愛らしい子犬の像が展示されていました。明恵上人が所持し、可愛がっていたのだそうです。

来場者の人は皆マスクを着用していたのですが、この子犬を見る目から全員微笑んでいるのがわかり、ほっこりとした気持ちで会場を後にしました。

まとめ

鳥獣戯画絵巻は、誰が何のために描いたのかなど、いまだに解明されていない謎が多いのだそうです。

わたしはこの謎は謎のままでいいような気もしています。

可愛く、可笑しい動物たちをみていると、自然と笑ってしまい、心地よい元気がもらえ、それだけでなんだかもう満足です。遥か昔にこんなユーモアが存在したことがすてきだと感じた展覧会でした。

↑会場で見つけたお気に入りの子です。

以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?