あとがき② Purple Hop

これから数回に分けて、アメ研に関するあれこれを書き残しておこうと思います。「形に残すこと」、大事。なるべく忘れないうちに、沢山の事を書き起こして残しておきたい。

不思議なバンドだ、と思う。

メンバーの個性も、性格も、好きな音楽も、一緒とは言えない。しかしなんだかんだ、同じ方向を向いている。極めつけとして、LINEのグループの名前「みんな大好きPurple Hop」。2019年の冬に[It must be so]を東山の246スタジオでレコーディングした日からずっとこの名前のままだ。

19年の春、漠然と「軽音楽部に入ろうかな~」と思いながら、南山大学の学生として初めてキャンパスに足を踏み入れた日に、右京さんと出会った。鮮烈な第一印象だった。この人について行けばなんかすごいことになりそうだ…と思った。そして同時に、これがアメリカ民謡研究会との出会いでもあった。その日のうちに部室に行き(本当はルール違反だったらしいが…)、そして「ここに入ろう」と決めた。この出会いがなければ、自分の大学生活はまた大きく変わっていたのだろうな、と思う。

どういう流れでPurple Hopのサポートを務めることになったかは、正直よく覚えていない。しかし、どんな人間かもよくわからない中、でも大学に入りたてで思う存分バンドに漬かってやろうと息まいている1年生を、皆はどんな気持ちでバンドに迎え入れてくれたんだろうか?と、ふと冷静に考える事がある。だけどまあ、どんな感情がそこにあったとしても、暖かく優しく付き合ってくれた3人の先輩方には感謝しかない。

感謝といえば、Purple Hopを組んだことでいろんなことができた。入部直後にもかかわらず4月の春定演に出演させてもらったり、その後文フェスにも出演した。文フェスは結局、コロナウイルスの影響もあって後の2年間では一回も開催されなかった。知らない誰か大勢の人たちが昼食にいそしむ中、大教室(G30)でプログレチックな演奏をする。物珍しそうな感じで観る人たち。そして忙しいのに準備を手伝いしっかり演奏も見届けてくれた部員のみんな。写真を撮る余裕などなかったけど、間違いなくいい景色だった。

さらに、5月に軽音の先輩が主催したライブにPurple Hopとして出演したことが、巡り巡って7月の上南戦ライブ出演に繋がった。初めての東京でのライブ。この時のドキドキやワクワクは今でも忘れられない。(ちなみに、以前書いた日記14「旅」にこの時の話が書いてある)これだけじゃないけど、Purple Hopというバンドは自分に沢山の「縁」と「経験」をくれた。

もちろん、バンド活動という意味でも色んなことをやった。演奏する曲のジャンルは今までほとんど触れてこなかったようなものばかり。たかがサポートメンバーなんだし、デモ音源を聴いてそれをコピーするだけ…それなら技量的には難しくないかもしれない。しかし、やるからにはちゃんと曲のノリや雰囲気をくみ取ってやりたい。似たような音楽を聴いてみたり、過去の映像(前任の方々が演奏していたもの)を観てみる。そこから吸収して、理解する。

と同時に、ちょっと迷う事もあった。自分の立ち位置はあくまで「サポートドラマー」であり、正規メンバーではない。あくまで穴埋めなんだから、曲のノリや雰囲気を理解して正確に演奏するのが仕事なんだろう。では、そこに自分なりのアレンジや変更を加えるってのは果たしてどうなんだろうか?ということだ。makerugakachiやOnjukは自分のバンドだし、一部は自分が作った曲でもあるので、当然やりたいようにやる。メンバーに「こうしてほしい」と頼むこともあるし、誰かが作った曲を「こうしてみるわ」とちょっとアレンジすることもある。しかし、サポートドラマーという範囲でどこまでやっていいんだろうか?(もちろん、ちょっと変えたくらいで怒る人たちじゃないことは分かっているけど)

だけどしばらくして、そういうことじゃないなと思うことにした。「It must be so」という曲をライブで演奏するとき、入り方のアレンジを変えようとやってみたことがあった。「The Beatlesの『Get Back』みたいな感じにやってみません?」と提案してみて、実際にやってみる。反応は上々で、それが採用される。19年のサマコンには、セッションの定番曲「The Chicken」でドラムソロをやった。そういう色々な工夫をやっていく中で、「自分なりにPurple Hopのノリや雰囲気を出せるアレンジをしていけばいいか」という考えになってきた。例えば「或る国」という曲。これまでいろんなバージョンの「或る国」を聴いてきた。

①自分がドラムを叩いた「サポート参加以降のPurple Hop」のもの。

②原曲となるデモ音源「サポート参加以前のPurple Hop」のもの。

③同期のバンドである「グッバイホテル」がカバーしたもの。

④右京さんのバンド「歴史は踊る」のもの。

⑤右京さんが弾き語りでやるもの。

これだけある。つまり5パターンもの「或る国」を聴いたことになる。そしてそれらは全部違うし、なんなら④の歴史は踊るverもデモ音源(②)とは結構違っていた。そういうこともあって、今では結構「サポートドラマーとはいえ、ある程度自分なりの色を出してやった方がいいのかもしれないな」という考えに至ったし、ちゃんと自信を持ってやるべきだ、と思ったりもする。これは別にメンバーに改まってそういう相談をしたわけでもない自己解決だけど、たぶん間違っていないと信じてやっている。たぶん…たぶん…。

なにより、Purple Hopで演奏することはとっても楽しい。以前、同期が後輩に「Purple Hopやってるときの雰囲気が楽しそうですごく良い」と言ってくれたらしく、それがすごく嬉しかった!makerugakachiやOnjukは、曲によって結構暗かったり深いテーマの曲が多いので、ニヤニヤしながら演奏するとおかしくなる。むしろ曲の世界観に入り込んでいくイメージだ。一方Purple Hopは真逆。明るい曲調が多いってのもあるし、とにかく楽しむこと。メンバーの顔を観て、歌を聴いて、客席のリアクションを楽しむ。これが一番だ、と思っている。そしてそれが正解だったのだ、と、引退ライブを終えた今確信をもって言える。

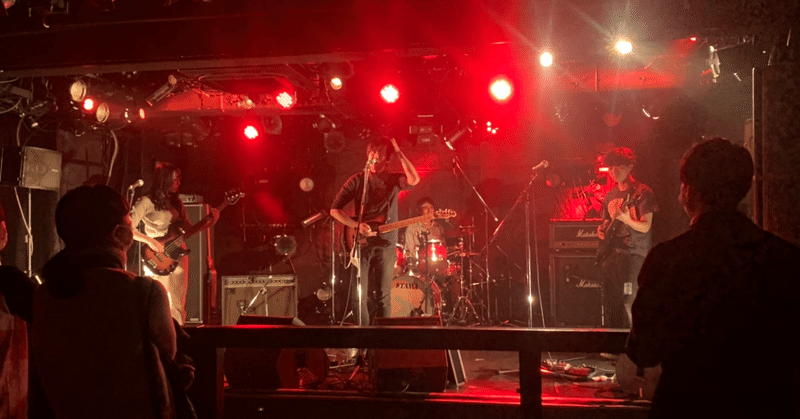

引退ライブは、これまでにないくらいいい出来だった。それは演奏している瞬間も確かな手ごたえを感じていたし、それを後から動画で見返してみても、やっぱりそう思う。Purple Hopは曲が1つ1つ結構短いので、ライブ自体もあっという間に過ぎていく。でも自分なりに、その1つ1つを大事に演奏したつもりだし、それがある程度伝わるくらいに反映されているんじゃないだろうか。

そしてライブが終わった後。メンバーの3人に、「サポートとして入れてもらえてよかったです、ありがとうございました」(みたいな感じ)と言ったら、右京さんは「サポートと言うか、メンバーみたいな感じだよね。正規メンバーより長いこといるわけだし。同期って感じもする」と言ってくれた。2人も「サポートじゃないよ、メンバーだよ!」と言ってくれた。この瞬間、Purple Hopと共に3年間やってきた全てが報われた気がした。サポートから始まり、いつの間にかメンバーになれていた。

実は一時期、サポートを外れようと考えていた時期があった。確か20年の冬合宿だったかを期に、それまでうすうす感じてた3バンド掛け持ちの限界を理由としてサポートを外れさせてほしい、と頼んだ。メンバーは受け入れてくれたし、実際後任も決まっていた。しかしそれがコロナの影響で合宿ごと流れ、気づいたらPurple Hopの定期的な活動はついに最後までなく、「ライブごとに練習」というスタイルへと変化していた。ある意味そうなったことが、3年間やり続けられたことに作用したともいえる。

なにはともあれ、そうした困難を乗り越えつつ、基本的には楽しいことばっかりして、とてもいい経験をさせてもらった大事なバンド。最後の最後で「メンバーみたいな感覚」と言ってもらえたことがすごく嬉しかった。年齢の壁を越えて一つになれたバンド。こんなバンド、きっと後にも先にもないはずだ。