木舟城(富山県高岡市) 大地震で倒壊し城主夫妻が死亡した悲劇の城

今回は、高岡市福岡町の木舟城の動画を作成したので、紹介しましょう。

木舟城については、以下のサイトでも詳しく説明しています。

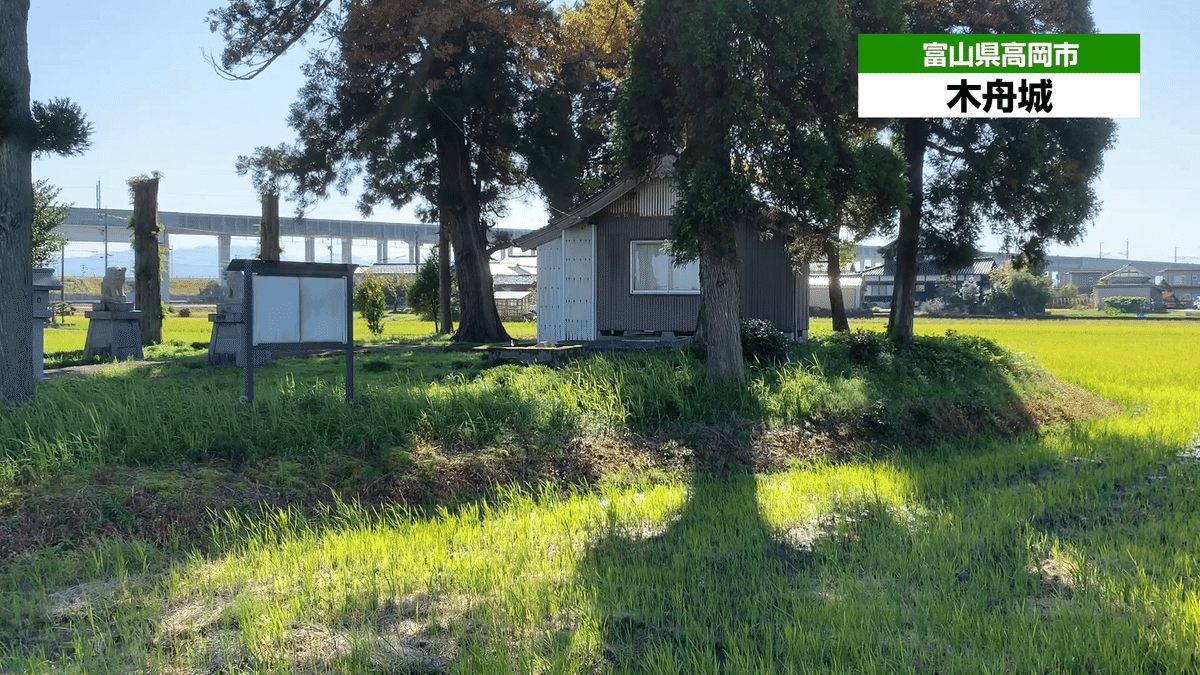

現在、田んぼの中に残るこの小さな丘は、木舟城の本丸の残骸です。

発掘調査など様々な調査により、推定される元の城の姿は、四つの曲輪で構成され、周囲を堀で囲まれた平城であったと思われます。

城跡は公園化され、駐車場もあり、案内板も建てられています。

木舟城は、今石動と富山を結ぶ街道沿いという交通の要所にあり、木曽義仲や豊臣秀吉の進軍にも使われた模様です。

戦国期の城主は石黒成綱でしたが、天正9年に織田信長によって討たれました。その後、佐々成政の支城となり、加賀前田氏領有時代は前田利家の弟・秀継が城主となりました。

ところが、天正13年11月、天正大地震により城は崩壊し、城主秀継夫妻は圧死しました。飛騨の帰雲城が城と城下町ごと大崩落で全滅したことでも知られる地震です。

秀継の子・利秀は城下町ごと今石動城に移り、木舟城は廃城となりました。江戸時代にはもう田畑になっていたようです。

近くの貴布祢神社の微高地も、曲輪の一部だったと思われます。

城の周囲は低地や湿地帯だったようで、城下町は城の北方にありました。

現在、木舟集会所の前に城下町の案内板が設置されています。発掘調査も行われ多くの遺物が出土したのです。