レッドミラージュV3 スポットライト #10

トライゴナメトリック・ファンクション

プロローグ

『ズモーノ、どうもあいつはドロボウ猫に違いないぞ、警戒しろ。

わかったか?』

『わかってますよ、少佐。

だってあいつらのハンドサイン全然滅茶苦茶なんですから。

敵兵が乗っているに違いありません。』

『いや俺が “わかったか?” と聞いたのは

F-14 は彼の地じゃ“トムキャット”なんて呼ばれていて、

それを盗んだやつがいるってんで

”ドロボウ猫”って言ったんだ。どうだ?このネーミングセンス』

(F-14が猫ってんだったら、盗みをする猫、という意味の

“ドロボウ猫“じゃなくて、ドロボウされた猫でしょ。)

と喉まで出かかった言葉をぐっと飲み込む。

そんなことを言おうものなら、また“ナラズ”少佐の屁理屈を

延々と聞かされるだけだ。

アノヨデ・“ナラズ”・チーン少佐。

自分の指導教官であり、今はウイングマン。

腕は立つんだが、口の方も立つと思っているんで質がわるい。

ときどきK-77Mを打ち込んでやったらどんなにスッキリするだろう

という誘惑に駆られるが

当然そんなことはおくびにもださない。

『おい!ドロボウ猫が急激に機動飛行に入ったぞ、

ズモーノ!オルテガ! トライゴナメトリック・ファンクションだ!』

『えっ~と、そのトライゴなんとかっていうのは置いといて、

オルテガって誰ですか~?』

『オルテガ中尉に決まってるじゃないか、

オレ達はチームだぞ!いや黒い3連星というべきか。

まさか我々が血のにじむような努力の末に編み出した

トライゴナメトリック・ファンクションまで忘れたって

いうんじゃないだろうな。』

『忘れたってことはないと思いますが…(最初から知らんし)』

『かつてのジオンの黒い三連星の必殺技、

ジェットストリームアタックは3機が一直線になって攻めることで、

先頭の攻撃が躱されても、2の矢、3の矢で確実に仕留めるのだが、

敵に対して、全員が正面から突っ込むため、

逆に相手から攻撃されるという弱点があったとはな、

しかも先頭を踏み台にされてだ!』

『そこで編み出したのが、タイミングを変え三方向から連続的に攻撃する

トライゴナメトリック・ファンクションだ!

これなら先頭が踏み台にされても、

その先に2機目はいないのだから、攻撃の足場とはならんわけだ。』

『いや戦闘機が戦闘機を踏み台にするとは思えませんが…』

『いいから行くぞ!トライゴナメトリック・ファーンクショーン!』

『しまった!相手の機関砲をくらっちまったが、

こちとら致命傷じゃない。

今だ!ズモーノやっちまえ!』

◇

『ゲ! しまった!

F-14 を狙ってK-77Mミサイルを発射したのに、

見事ナラズ少佐機に当たっちまった!』

『そういや少佐、なんか最期に無線で”トラがどうとか”叫んでたような。』

背後にあるエンジンが炎に包まれ爆散する衝撃が

コックピットにも伝わってくる。

(どうやら瞬間的に幻覚を見ていたようだ、

虎の子の第5世代戦闘機だからトライアゴナルか?フッ。

我ながら幻覚でもうまいな!わかるか?ズモーノ。)

(それにしても、昔好きだった極東のアニメを見ようと思って

U-NEXTの契約をしたんだが、忙しくて見る暇がなかったな。

ガンダムの踏み台にされたのはガイアだっけ?それともマッシュ…)

それを最後にナラズ少佐の意識は暗闇のなかに溶け込んでいった…

to be shown what is this story at "Solve the mystery of Top Gun Maverick #14"

いや!いやいやいや、違いますよ。

トライゴナメトリック・ファンクション(trigonometric function)

というのは、必殺技の名前ではありません。

三角関数です。“三角関数”!

サイン・コサイン・コールサイン “マーヴェリ…ズモーノ!”

(いや、ズモーノさんはもう黙っててください)

伝える方法・三角関数の力

小説版『機動戦士ガンダム』、知る人ぞ知る名作です。

是非ともナラズ少佐にも読んでいただきたいものですが、

残念ながら小説版にはジェットストリームアタックは登場しません。

そもそもホワイトベースは地球には降下しないのです。

アニメとは全く異なる展開の伝説的小説ですが、

先日実家の本棚からサルベージしてきました。

『世界の恐怖怪談』の如く、いつ捨てられるかわからないので。

でもアニメを小説にするからといって、

必ずしもストーリを変えなければならない訳ではありません。

一つの作品があったとして、

同じストーリーを表現方法を変えて伝えるのもありです。

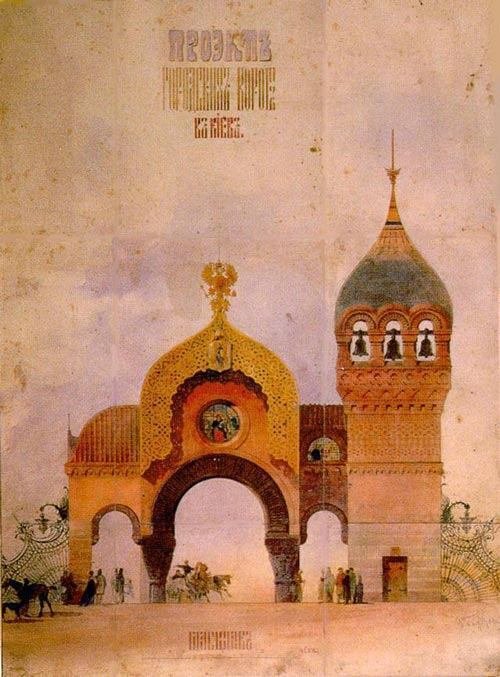

またムソルグスキーの”展覧会の絵”は、

実際に友人であるヴィクトル・ハルトマンの展覧会で見た絵画に

着想を得て作られた曲です。

同じ対象を異なる方法で表現するというのは、

芸術やストーリーに限ったことではありません。

ある出来事が起こったとします。

例えば ”イスが転んだ。”

『イスが転んだ』と言えば何が起きたかは確実に伝わりますが、

文章表現次第で、

楽しい雰囲気を出したり、不吉の象徴とすることも可能です。

Noteでいつもお世話になっている言語の力ですね。

手軽ではあるけれど、奥が深い。

これまで挙げた例のように、”イスが転んだ”という同じ事象を

別の方法で表現してみましょう。

”バタン!” バタンとかくと文字言語ですが、発音すると音の力です。

イスが傾いて不安定になっている様子を絵に描けば、

このイスが転ぶことが伝わりますし、

転ぶ前と転んだ後の絵を2枚描けば、イスが転んだことを

もっとはっきりとが示すことができます。

更に連続的に絵にかけばアニメーションになります。

やはり視覚の力に訴える方法は多様ですね。

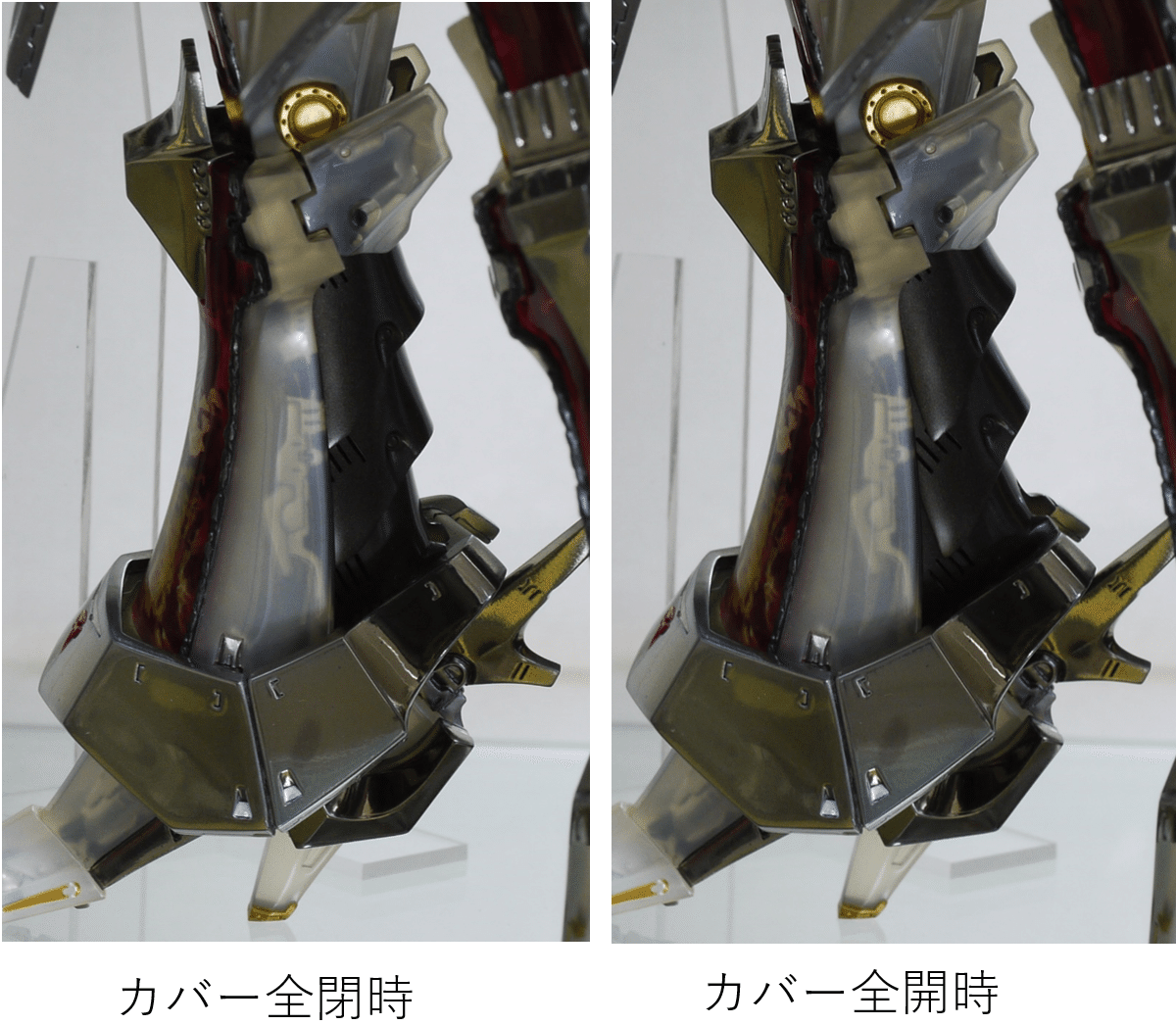

”L.E.Dミラージュのふくらはぎのカバーが開くこと”に関しては

どうでしょうか?

何故突然ふくらはぎ!と思われるでしょうが、これが今回のテーマです。

脚についてのアイデアポイント(その3)

27.ふくらはぎパーツ三分割・連動可動

28.脚フレームフィン位置移動

ミラージュ騎士団のモーターヘッドは

基本、ふくらはぎカバーが三分割になっておりまして、

『ほら私って、三分割の人じゃないですかぁ~』

といつもアピールしてくるのですが

ガレージキットの部品は一体成型なのです。

とにかくこの三分割については、放っては置けません。

設定によると、イレイザーカバーの分割している隙間から

イレイザーエグゾーストが排出されたり、

一番上のカバーが内側に押し込まれてダンパーになる

などと書かれています。

ダンパー(😒❓)という設定は別として、

せっかくなので一番上のカバーのみでなく、

3つのカバー全てを開閉させ、

“イレイザー出力が上がった時にはエグゾーストの排出容量を

増やすためにカバーが開く”

という演出をしても良いのではないでしょうか?

言語で一番シンプルに表現したのが、上記の一文そのものです。

それをアニメーションにすれば、こんな映像が頭に浮かびます。

L.E.D.ミラージュの出力上昇とともに、

脚部のイレーザーエンジンの発光が黄から青へと変わり

イレイザーカバーの隙間から光が漏れ始める、

そしてスパッド(光剣)打ち込みのための瞬間的な突進時に、

カバーが開きイレイザーエグゾーストが大量の放出される。

なかなかマニア心をくすぐる描写ではないでしょうか?

ちなみに色温度で黄は約4000 Kですが、青は約12000 Kですので

青色ともなれば早々に排出するのがよろしいかと存じます。

あるいはガンダムが起動する時の、ムイムイムイムイという

あの音に合わせて、ブッシューとカバーが開き、

光エネルギーであるイレイザーエグゾーストがシャラシャラシャラーと

意外にも涼やかな音を立てるのも、

感覚に直接訴える表現方法かもしれません。

しかし実は”カバーが開く”という動作を伝えるために

必要なことがあります。

三分割のカバーがそれぞれ、

どこを軸にどのように開くかという正確な定義です。

アニメーションで描けばわかると思うでしょうが、

アニメーションは“だんだんと隙間が開いていき”といったイメージを

特定の視点から描いたもので、

“動き”の定義そのものとはいえません。

こんなとき頼りになるのが、数字や数式です。

技術者が良く使う表現手段は図面および計算書。

カバーの形状の中でも動きにかかわる重要な部分は

三角形の要素で幾何学的に表すことが出来ます。

幾何学では三角形の辺の長さと角度の関係を

三角関数で表します。

また特定の点を中心に回転する運動の計算方法としても

相性の良いのが三角関数なのです。

幾何学や代数幾何学の問題を解く時には、

問題に文章で書かれた図形やグラフの条件を、

公式や方程式に当てはめて答えを導き出しますが、

言い方を変えれば、国語(人間の言語)を数学(自然の言語)

に翻訳しているとも捉えることが出来る訳です。

つまり関数や数式も言語と同様に表現方法の一つなのです。

ふくらはぎ切断計画

MMシュペルターを製作した時に、

ふくらはぎのカバーを実際に三分割にして、

カバーとカバーの間に隙間を開けることで、リアルに仕上げたかった!

というのがこのアイデアの始まり。

ただしMMシュペルターのプロポーションは、

設定画をうまく再現していますが、

現在のモーターヘッドのデザイン基準からすると脚が細くて、短めです。

脚部の幅を広げたり、脚部各部品の端部や関節で脚を長くする

という改造はしましたが、全体的に造形が小造りで、

ふくらはぎカバー間の段差が非常に小さかったため

三分割化は泣く泣く断念しました。

レッドミラージュV3のガレージキットは内部にフレームがあり、

そこに外部装甲を被せるという構造に

起因するものかどうかわかりませんが、

1/100にしてはややオーバースケール気味で

一つ一つの部品がかなり大振り、且つディティールの抑揚も派手です。

(その点はIMSで修正されて正確な1/100になっている。)

また実際にフレームに被せるカバー状の部品なので

肉厚も薄目で改造はやりやすそうです。

これはチャンス!

とシュペルターで断念した三分割化の野望を果たすことは早々に決定。

更にレッドミラージュ作成段階で肩前部装甲を可動式にした際に得た

”可動によるリアルさの表現”という着想もフィードバックして、

最終的には分割&可動に挑戦することにしました。

やると決まれば、次は計画です。

分割方法はというと、いくら大振りの部品でも、

設定上の分割線できれいに切断することは不可能のですで、

伝統的な手法である“ニコイチ”を使います。

2セットから1セット分を作り出すので複製が必要。

複製前にまずキットの部品の主要な寸法を測り、

分割と可動の計画を立てます。

部品にノギスやスケール(定規)を当て、直接計測するのは難しいので、

側面から写真を撮って、画像から寸法を測り取ります。

写真はパースが付かないように、できるだけ望遠で撮影すべし。

ダイニングテーブルに部品をまっすぐにご安置し、

三脚でデジカメのレンズ中心の高さが部品と同じ高さになるように

セットしてカメラを水平に向けます。

その後ダイニングテーブルから出来るだけ離れたリビングエリアから

最大望遠で撮影します。

その様子を見た家族から何をやっているのかと怪しまれつつ、撮影完了。

この写真を印刷し、実物で測りやすい部分の寸法と写真の寸法を比べて

拡大比率を算出します。

あとは写真で測った各部の寸法を、

この比率で割れば実際の寸法になります。

まずは撮影した写真をもとに可動の構想を立てる。

もともとのふくらはぎカバーは2か所に取付用のダボがありますが、

分割後はカバーの側面から真鍮線で可動軸を打ち込むことにします。

シンプルで信頼性の高い可動方法ですが、

それぞれのカバーを独立可動にすると、

片足3段、両足合わせて6つのカバーを指でチマチマと

開閉しなければならないので、ちょっと興覚め。

せっかくなので、可動化と合わせて、

3段のカバーが連動するように出来ないだろうか?

ルーバー窓のような、シンプルなリンクを使った可動機構ですら

ふくらはぎカバー内に仕込めるようなスペースの確保は難しそうですし、

強度的にも心配です。

そこで考案したのがリンク式よりも更にシンプルなコンセプトです。

一番下(上図では右)の第3段カバーを開くと、

第3段カバーのガイド溝上端が、第2段カバーのガイドレールを押し上げ、

同様に第2段カバーにより第1段カバーが押し上げられる。

カバーが閉まる時には自重でそれぞれのカバーが閉まるというもの。

上のようなコンセプト図でアイデアは何とか伝わりますが、

実際に図を描いてみると、可動軸の位置やガイドレールの角度が

わずかでも変わるとかなり連動の状態が違うことがわかり、

絵や映像では動き自体を厳密に定義するには不十分であることを実感。

このコンセプト図は、思ったほど第1段カバーが動かなかったり、

ガイドレールの長さが足らなくなったりしながら

何回かの試行錯誤の末やっと描けたもののです。

仮に、たまたま最適な位置関係の図が書けたとしても、

やはりこの図だけでは実際に部品を加工することはできません。

視覚的に形状や動きに関するアイデアが良く理解できる図(絵)が、

必ずしもアイデアそのものを表現しているわけではないのです。

やはり部品の改造に取り掛かる前には、

数式や数値で動きを確認して最適な値を決め、

それを部品で再現できるようにしておく必要があります。

第3段カバーと第2段カバーとの連動計算を例として図示します。

部品の基準点はコンセプト図でも示されている以下の4点です。

基準点だけに実際の部品上で位置を示せるものでなければなりません。

R2 第2段カバーの可動軸位置

R3 第3段カバーの可動軸位置

C3 第3段カバーのガイド溝上端

E2 第2段カバーのガイドレール端

(この点のみ部品の実体上にないが、計測により位置を規定可能)

その他の固定値や変数は図中に記載の通り。

固定値といっても4つの基準点の位置によって変わりますので、

パラメータ(媒介変数)と呼ぶ方が適切です。

これを使って何を求めるか?ということから先に言います。

(実は製作メモに数式は残していたのですが、

その式をどう使ったかすっかり忘れていて、思い出すのが大変でした。)

入力変数θに対する出力変数χおよびaの関係が適切になる

パラメータを決めること。

実際の計算では第3段カバーの開度θが、10deg開いた時の

χの変化を求めて第2段カバーが何度開くかを確認。

その時のaの値はガイドレールの必要長さということになります。

θからχとaを求める数式は以下の通り

三角形C3 R2 R3において第二余弦定理より

b^2(bの2乗:以下同じ)=r^2+p^2-2 r・p・cos(180-θ)

cosδ=(b^2+p^2-r^2)/ 2 b・p

δ= arccos((b^2+p^2-r^2)/ 2 b・p)

三角形E2 R2 Hにおいて

c=s・sinα

三角形C3 R2 Hにおいて

sinβ=c/b

β=arcsin(c/b)

三角形E2 R2 C3において三角形の内角の和は180°であるから

α+(180-β)+γ =180

したがって γ=β-α

定義よりχ=δ+γ=δ+β-α

また三角形E2 R2 C3において第一余弦定理より

a=s・cosα+b・cos(180-β)

以下のような点に考慮して基準点を定め、

それから決まる4つの固定値と入力変数θを上記の式に代入すれば、

答えとなる出力変数が得られます。

基準点の決め方

1)C3の位置をまず決める。(一番自由度が小さい)

2)次に可動軸 R2とR3の位置を決める。

可動軸位置は開閉状態が直接的に変わる重要なポイント。

可動軸が下方へくればカバーが開く角度が大きくなるが、

同時にカバー上端がフレームに干渉しやすくなる。

逆に上方に可動軸が行き過ぎれば、カバーを開いても角度が

あまり変化せず、カバー間の隙間が広がらない。

3)最後にE2の位置を変化させて何通りかの計算をする。

E2により、ガイドレールの接触角度が変わるので、

このパラメータは連動状態に関係します。

以上の1)2)3)の組合せで、各カバーの開度変化が最適なものを選ぶ。

検討の結果として、第1段カバー、第2段カバー、第3段カバーが

ちゃんと連動して開き、イレイザーエグゾースト排出の機能を

果たしているように見える適切な組み合わせを下表に示す。

ふくらはぎカバーの改造

ふくらはぎパーツは左右共通ですので、

片側を型取りして左右で2つずつ、合計で4個複製すればよい。

その前に、原型に可動軸の穴を開ける部分や、

ガイドレールを取り付ける部分、ガイド溝を彫る部分に余肉を付けます。

第3段カバーにはガイドレールはありませんが、

全閉状態の位置決めをするためにストッパーを作ります。

型取りする前に原型にプラバンやエポキシパテで余肉部分を

取り付けておけば、複製した部品はすべて余肉が付いた一体成型品になり、最小の手間で、強度も確保されます。

この余肉が大きすぎるとフレームと干渉して、

カバーが取り付けられなくなったり、

せっかく可動式にしたのに可動域が小さくなったりしますので、

エポパテを盛り付ける時には、フレームとカバーとで挟み込むようにして

エポパテを押しつぶし、フレームとの隙間をゼロとします。

あとはこのパテ盛り時の形状から削った分だけが可動代となるわけです。

エポパテで余肉を盛付けてわかったのですが、

ちょうど第2段、第3段カバーの先端部分にフレームのフィン状のモールドがあります。

このフィン状の部分を削除しないとカバーの可動代が

確保できないのですが、それは忍びない。

フィンはモデラーのロマン。まさにフレームの見せ場なので、

少し位置を下にずらしたところにフィンを移設しましょう。

(といってもふくらはぎカバーを取り付けるので、

カバー開度全開の時にどれほど見えるかは保証しかねます。)

フィンは一から作っても良いのですが、

脚フレームもふくらはぎカバーと同時にシリコン型取りして複製し、

可動テスト用のベースに使用するとともに、

フィンパーツも移設用に複製品から削り出します。

複製品ふくらはぎカバーが一体の状態で、左右に3つずつの

可動軸用の穴0.7㎜を開け、

カバーを正規のダボでフレームに取り付けた状態で、

ふくらはぎカバーに開けた穴をガイドにして、フレームにも穴を開けます。

その後ふくらはぎカバーを切断していきます。

方法は先ほど述べたニコイチです。

複製品を第2段カバーの部分で切断して、

第1段カバーと第3段カバーを削り出し。

別の複製品からは第2段カバーの部分を残して

第1段カバーと第2段カバーを削り取ります。

シュペルターよりも段差が大きいとはいえ精々1㎜未満ですので、

次の段と重なる、第1段カバーおよび第2段カバーの下端部は

内側から薄っす薄に削ります。

また第2段および第3段カバーの外形をより上細り形状に

シェイプアップして、カバー間の隙間を確保します。

塗装後は塗膜厚さが加わりますので、

可動時に擦れて塗装が剥げないようにするためにも、

できるだけ大きめの隙間をつけるようにしますが、なかなか大変でした。

ガイドレールは0.5㎜厚 プラ板で作成し、

ガイドレール取付部に細い溝を切ってそこにはめ込みます。

角度αは測れないので、カバー外形とガイドレールの成す角度Δを

写真から測り、プラ板で自作したテンプレートを使って

ガイドレールを正確に取り付けします。

ガイドレールを溝に挟んで、テンプレートで角度を確認した後に、

隙間に瞬間接着剤を流し込んで固定。

ガイドレールと対になるガイド溝も正確に寸法を測って彫り込みます。

肩前面装甲を可動式にしたのは良いのですが、

開状態で保持することができないという欠点がありましたので、

ふくらはぎカバーでは、ストッパー機構を付けてみます。

ガイドレールに引っ掛かりの段差を付け、

ガイド溝の上端にガイドレールが引っ掛かるくぼみを付けます。

ガイドレールの段差を付ける位置を決めるために

計算で求めたa寸法の正確な値が役に立ちます。

ここで問題です。

『脚部のイレーザーエンジンの発光が黄から青へと変わり、

イレイザーカバーの隙間から光が漏れ始める』

と書きましたが、イレイザーカバーの隙間から光が漏れ始める前に

エンジンの発光色が変わったのは何故わかるのでしょうか?

答え

それはカバー側面にスリットがあるからです。

キットではスジ彫りで表現されていますが、ここは開口させます。

カバーの表面に対して垂直に彫り込んだのでは、横向きの開口になり

なんとなくイヤなので、後ろ向きに開口するよう斜めに彫り込みました。

これがなかなか難しく、一定の幅の細いスリットにならなかったので、

一旦大きめに開口したスリットをエポパテで充填し、硬化前に

薄いプラバンを通して一定間隔のスリットにしました。

これで何とか出来上がり。

複製品の気泡に苦労しながら、表面処理をして塗装。

塗装色はガレージキット取説の色は

ブラック60%+ゴールド30%+ニュートラルグレー10%

という指定。

なんとも想像できない色の配合です。

テストピースに塗装してみたところ、ブラックとゴールドとが

混ざり切らないような、筆舌尽くしがたい色にしかならなかったので

あっさり却下。

Mr.カラーの黒鉄色で塗装することにしました。

経験上メタリックカラーは総じて混色しないほうが良い発色となるのです。

(だからメタリックの新色が出ると、使うあてがなくとも

ついつい買ってしまう。)

はい、キキさんに代弁してもらいましょう。『つい、よ、つい』

黒鉄色といえば、過去にちょっとした因縁のある色。

中学の時に、ガンプラを作っていましたが、

1/60量産型ザクを指定色通り塗ったのになんとなく物足りなさを覚え

次の1/100ガンキャノンは肩の丸い蛇腹状の部分やつま先を

指定色のニュートラルグレーではなく、黒鉄色で塗るという

少年なりの冒険に出たわけです。

しかし当時は筆塗りでしたので、

メタリック粒子の少ないクロっぽいところと

メタリック粒子がリッチで銀色っぽいところがまだら気味の

イマひとつの仕上がりとなってしまいました。

今回はしっかり攪拌したうえで、エアブラシで塗装。

Mr.カラーの黒鉄色はクリアーコートや表面磨きはせず、

エアブラシ吹きっぱなしで艶を出すのが

この塗料の持ち味を生かす最良の塗装法だと思います。

エアブラシの吹き付け量が少ないと、

表面の艶のない乾いた色合いになってしまい

吹き付け量が多すぎるとメタリック粒子が泳いでしまいますので

表面に艶が出るギリギリの吹き付けの量に調整し、

納得の仕上がりになりました。

上の写真のような、組立中の段階で確認したところ、

スムーズに連動開閉が出来、全開状態でピタッと止めることができました。計画通り。三角関数の力がいかんなく発揮されて、

計画や製作時の苦労が報われますね。

しかし完成状態でのカバー開でまさかの事態が!

第3段カバーの下端が足首装甲の後端部と軽く干渉して、

ふくらはぎカバー全開時のストッパーが掛かる位置にわずかに届かない。

あらかじめ足首装甲の後端部を少し削って逃がしておけば済むことでしたが迂闊でした。

しかし、少しだけ力を入れて、プラスチックのたわみを利用することで

下写真右のように、なんとか全開位置で固定することができました。

汗💦

まあ何度もパカパカ開閉して遊ぶものでもありませんので、

ちゃんと動くということが確認できれば良しとしよう。

エピローグ

体中が痛い。

まるで、学生時代にスキーの大回転で調子に乗って飛ばし過ぎ、

大転倒して急斜面を30mくらい転がり落ちて全身打撲した時のようだ。

あの世というのはこんなにも、生々しい痛みを感じるものなのか?

あるいは世界の嫌われ者であるならず者国家の軍人には

地獄しか用意されていないのだろうか?

もしかして、今まさに、デーモンに槍で体中を突かれていたりして!

身体に神経を集中してみるが、手も足も何かで固定されたように

動かすことができない。

おそるおそる目を開けて見る。辺りは薄暗い。

やはりあの世なのだろうか?

首だけはどうやら動かせるらしい、

ゆっくりと頭を左右に振り、辺りを見渡す。

『あら、意識が戻ったんですね。

気分はいかがですか?アノヨデ・チーン少佐。

今窓のブラインドを開けますからね。』

と歌うような声が聞こえる。

声がしたほうに顔を向け、目を凝らしていると、

急に目の前が明るくなり、しばらく視力を失う。

しかし久しぶりの光による刺激でジンジンと痛む網膜には、

ブランドの羽が同じ角度できれいに整列して開く様子が

なぜか焼き付いていて

(あんなものでも、きちんと連動して開閉するように

設計している人がいるんだな。)

と、今まで考えたことも無いような事が頭に浮かんでくる。

徐々に視力が戻って来た。

そこにはデーモンの姿などはなく、白衣の女性がいるだけだ。

どうやらここは病院らしい。

『俺はどうなったんだ?首から下が動かせないんだが』

『そりゃあ、体中ギブスで固定してますから。

でも渓谷の雪深い場所へ放り出されたおかげで、助かったんですよ。

雪の上に30mくらい転がった跡が付いていたらしいですけど。』

『頭部は外傷もありませんし、脳波も全く正常ですから

あと1ヶ月ほど安静にしていればギブスも取れますよ。』

(果たしてどうだろうか?)

先ほどのブラインドの羽の残像はようやく消えたものの

今度は何やらsinだのcosだのといった数式が

頭の中でちらつき始めていた。

これで全くの正常と言えるのだろうか?

意識を失っている間に、

何やら自分ではない誰かが考えた不可解な理屈が

頭に刷り込まれたような気がして仕方ないのだが、

まぁ確かに頭には痛みもないし、思ったより気分もすっきりしている。

『それより、そんなに長く体が動かせないんじゃ、

退屈で死んでしまうな。』

『では、テレビでもご覧になったらいかがですか?

この病院のテレビはU-Nextも見れるんですよ。

あっ、でも体中ギブズではリモコン操作もできませんね。

なにか見たい番組があったらおっしゃってください。』

確かに見たい番組はある。

しかしリモコンを操作しながら、

たまたま見つけた番組にチャンネルを合わせたままにしておく風を

なにげ装うのは良いとしても、

口に出して見たい番組を伝えるというのは

個人の趣味を暴露するようで、なかなかに恥ずかしい。

ここは無難に、ナラズ国営放送の愛国番組でも言っておくか?

えーっと、

ならず者の部屋

ならずもの討論

ならず者国の車窓から

うーん、どれもつまらなそうだな。

『お決まりでなければ、また後で来ますので

その時にでもおっしゃってください。』

『いや、決まりました。U-NEXTで

機動戦士ガンダム 第24話迫撃トリプルドム

をお願いします。』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?