②モチベーションにおける二つの変数【Hack Your Motivation】

お疲れ様です。

今更ながら手塚治虫にハマっているとしぞーです^^

特に『ブッダ』は最高でした。

時代を考えると本当に傑出した存在だったんだなと驚愕します。

本棚が大きくなるとどうしても本を余分に購入しちゃいますね。自制しなければ・・・

さて。

今回は前回に引き続き【Hack Your Motivation】第二弾。

前回の内容はいかがでしたでしょうか?

もしかしたら少し小難しかったかもしれませんが、これから進める議論の大事な前提なのでできればしっかりと理解して読み進めてください。

「モチベーション」という曖昧なものに、前回の定義を導入するだけで色々なアプローチが思いつくはずです。

今回は前回の内容を受けて「モチベーションにおける二つの変数」を紹介します。モチベーションに介入できるとしたらその要素はどのようなものなのか?今回もとても重要な話ですので、ぜひ最後までお読みください!

それでは、本編にまいります。

音声でも喋りました。

Twitterやってます。

GWの圧力(みんな休んでるから君も休んでいいんだよ?)に勝てている人おる?

— としぞー (@toshizo_TL) May 6, 2022

自分は負けたやで。

ブログもやってます。

人間は何かしらの刺激を受けながら生活をしている。その刺激は入力(電気信号)として脳内に送り込まれ、脳内では何かしらの計算が行われる。計算の結果、脳内に新しい電気信号が生まれ、それが体を動かし出力として表現される。

この過程における「脳内で行われる何らかの計算」を司っているのがアルゴリズムである。

僕たちが「モチベーションをコントロールしたい」と思うとき、そこには「理想的な行動をしたい」という願望が隠されている。

「理想的な行動をしたい」という願望がなければ、モチベーションに不満を感じるはずがないからだ。

そして「理想的な行動」は一種の出力である。

つまり「モチベーションをコントロールしたい」という命題は、そっくりそのまま「出力をコントロールしたい」と言い換えても良いのである。

すなわち「出力をコントロール」できれば、それは「モチベーションをコントロール」しているのと全く同一のことであり、僕たちが考えるべきなのは「出力をコントロール」することなのだ。

では、出力をコントロールすることは可能なのか?

その議論をする前に、一歩だけ難易度を下げて検討をしてみよう。

すなわち「出力を変化させることは可能なのか?」

出力を変化させることができなければ、それをコントールすることなど夢のまた夢だ。だから、まずは変化が可能であるか考えてみたい。

結論から言うと、変化は可能である。

(仮に不可能ならば【Hack Your Motivation】を書いている意味が虚無になる)

ここで、今一度人間のアルゴリズムについて整理してみよう。

まず入力がある。

入力とは何かしらの情報だ。

主に五感で感じることができる何かしらの物理的情報。

(暑い・冷たい・美味しい・臭い・眩しいなど)

または感情の動きによる情報も再フィードバックされるのかもしれない。

どちらにせよ、まず初めに何らかの入力がある。これは間違っていないはずだ。

入力された情報は電気信号に変換され、脳内に送り込まれる。

人間の脳はコンピューターさながらその信号を受けて計算を行う。

この計算方法自体に個性があり、だからこそ計算結果が人それぞれ異なるわけだ。

計算結果は電気信号として身体中に命令を出す。

結果、何らかの出力が為される。

出力は行動として現象することもあるだろうし、

もしかしたら感情として現象するかもしれない。

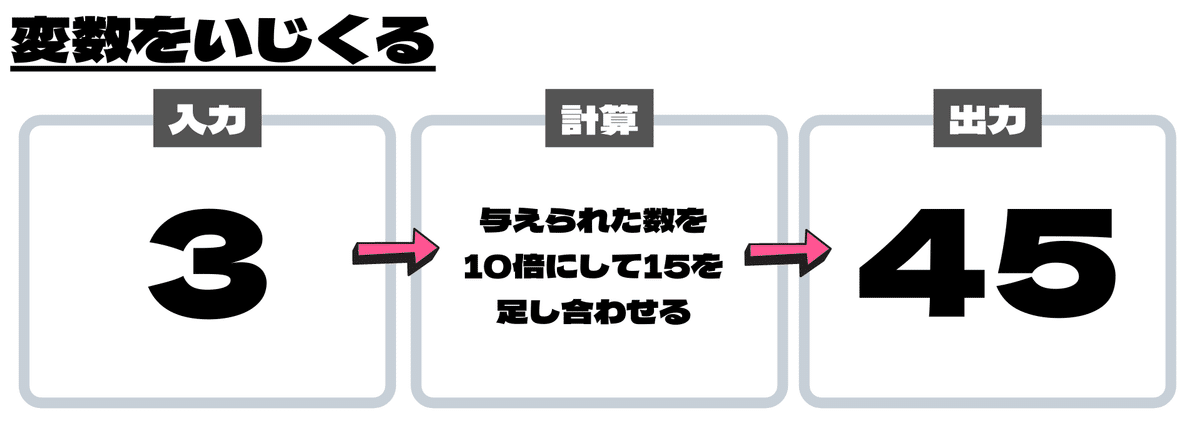

一連の流れを図にするとこのようになる。

シンプルに考えると、人間(と言うか生命)は

『入力』→『計算(アルゴリズム)』→『出力』

の法則に支配されていると言える。

今回は「出力を変化させることはできるのか?」を考えているのだった。

上記の流れに沿って考えると「出力を変化させるための要素」は何なのかが一目瞭然だと思う。

出力を変化させるための要素は『入力』と『アルゴリズム』である。

『入力』と『アルゴリズム』を両方とも変数だと考えるとわかりやすい。

例えば、あるアルゴリズムは『入力された数を3倍にする』性質を持っているとする。このアルゴリズムに『5』を突っ込んだら『15』が出力される。

このとき『45』という出力が欲しいとする。

いじることができる変数は二つだ。

入力される数を『15』と設定すれば『45』という出力が得られる。

また、アルゴリズムをいじることも可能だ。

例えば「与えられた数を10倍にして15を足し合わせる』と変更してみよう。

この場合も『45』という出力が得られる。

コーラのボタンを押してコーラが排出される自動販売機において、オレンジジュースを排出してほしい場合は「オレンジジュースのボタンを押す(入力変更)」か「コーラのボタンを押したらオレンジジュースが排出されるルールを設定する(アルゴリズム変更)」の二つの方法が考えられるというわけだ。

人間のアルゴリズムにおいても全く同じことが言える。

行動(出力)を変化させたいのならば「入ってくる情報を変える(入力変更)」か「入ってきた情報を処理する計算過程を変える(アルゴリズム変更)」の2パターンが考えられるのだ。

逆に言えばその2パターンのうちどちらかでも可能だと証明できるならば「出力を変化させることはできるのか?」という命題は証明されたことになる。

ここでは深く検討しないが、外的な入力を変化させることは可能だし(これは直感的に肯定できるはずだ)ホルモンバランスをはじめとした内的なアルゴリズムを変化させることも可能だということが科学的にわかっている。

以上を以って「出力を変化させることはできるのか?」については証明されたとする。(あくまでも本理論においては)

では、大元の命題に戻りたいと思う。

大元の命題は「出力をコントロールすることは可能なのか?」だった。

これはつまり出力を変化させることは可能なとき、それを『恣意的な』方向に変化させることは可能なのか?という問いに変換できる。

野球選手がボールを投げるとき「ボールをコントロールしている」という状況は「ボールを意図的にある方向に向けて放つことができる」ことを指しているわけだが、これと全く同じ理論だ。

変化が完全にランダムであれば、その変化をコントロールできているとは言えない。しかし、変化を一定の方向に矯正できるならばそれは変化をコントロールしていることになるし、それは出力をコントロールしていることとも同義である。

そう考えると出力をコントロールするのは可能に思えてくる。

例えば「これからランニングをしたい」と考えたとする。「ランニングをする」という出力を排出したいわけだが、これが難しいときがある。「ランニングしたい」と思っているのに実際には体が動かない。そういう経験は誰しもにあるのではないだろうか。

このとき、第三者がやってきて「ランニングをしたら100万円プレゼントしよう」という入力を与えたらどうだろう?おそらくほとんどの人は嬉々としてランニングをするはずだ。これは入力をいじったことによって目的とする出力が排出された端的な例である。

また、その人がそれまでの1年間ずっとランニングを習慣にしていたらどうだろう?きっとそうでない人に比べて「ランニングができない」という出力に至る可能性が低いはずだ。これはアルゴリズムが違うことによって目的とする出力が排出される端的な例である。

このようにして人間は入力とアルゴリズムの変数をいじることによって、出力を意図的に変更する可能性を持っている。ということは、その変数の調整を常に行うことによって継続的に出力をコントロールし続けられる可能性があるとも言える。つまりモチベーションはコントロールできるのだ。

非常に周りくどい説明をしてしまったが、モチベーションはコントロールできることがわかった。

きっと多くの読者はこう考えていることだろう。

「何を当たり前のことをくどくど説明しているのか?」

そう。これは誰がどうみても当たり前のことなのである。

自分の行動は自分の努力次第で如何様にも変えていけるということを言っているだけなのだから。

しかし、果たしてその当たり前のことを本当にみんな理解しているのだろうか?

「モチベーションの向上」が問題になったとき、多くの場合はそこに対する何かしらの外的要因で対処しようとする。それはつまり『入力』の変数をいじることにほかならない。

仕事前のルーティンを作る

外で仕事をしてみる

目標を書き出してみる

集中できるBGMを取り入れる

確かにこれらのアプローチはモチベーションに大きな影響を与えるが、それと反対に『アルゴリズム』に関するアプローチは驚くほど言及されない。

そして、モチベーションの問題が根本的に解決されないのは「入力ばかりに頼っているから」ではないだろうか?

言い方を変えればその場凌ぎの対応しか提案されていないのではないか?

【Hack Your Motivation】ではモチベーションをコントロールするにあたり『入力』と『アルゴリズム』の双方を重要視する。もっと言えば、より重要なのが『アルゴリズム』への介入である。

なぜならば、入力はその場限りの情報であるのに対して、アルゴリズムはある程度連続性をもった出力装置だからだ。つまり「アルゴリズムを変えてしまえば安定した出力が得られる」のである。

今回の内容で主張したかったのはこの部分である。

一旦内容をまとめよう。

・人間は入力→計算(アルゴリズム)→出力のプロセスで動いている

・出力を変えたいなら、入力かアルゴリズムをいじる必要がある

・入力やアルゴリズムへの介入は出力を意図的に変化させることができる

・よって出力はコントロール可能である

・これはモチベーションはコントロール可能であると同義だ

・しかしモチベーションの問題には入力へのアプローチばかりが取り上げられる

・それでは短期的な解決にしかならず、本質的には問題は残ったままだ

・だから入力とアルゴリズム双方に対してアプローチをしなくてはならない

・【Hack Your Motivation】では双方のアプローチについて詳しく検討していく

ここまでで七面倒な前置きは終了した。

次回以降はモチベーションの具体的なメカニズムについて触れていく。

これまでよりは若干簡単な内容になるので、ぜひ脱落せずに読み続けてほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?