快適に生きるための根本思想

お疲れ様です。としぞーです^^

最近まぁまぁ仕事を頑張っていたので、自分へのご褒美に壁一面の本棚を買いました。読んでいる本の半数はKindleを利用しているのですが、趣味の合う本に電子化されていないものが多く、どうしても紙の本が溜まっていってしまいます。本棚を一新したことで相当量の本を購入しても困らなくなりましたので、これからの読書ライフがより楽しくなりました!広い家に住んでいてよかった。

さて。

今回は「快適に生きるため」に必要な考え方(勝手に自分が思っているだけ)について解説したいと思います。

個人的にはこの思想を根底に置くと、いろいろな行動について検証しやすくなると思っていて、結構おすすめの概念です。

ぜひ最後までお読みください。

音声でも同様の内容を喋りました。

よろしければこちらもどうぞ。

Twitterやってます。

・週に3度以上の45分ラン

— としぞー (@toshizo_TL) February 21, 2022

・毎朝紙にアウトプット(15分ぐらい)

・飢餓状態を定期的に作る

・体に合った糖質制限

・立って仕事

・瞑想

・寝る前2時間スマホ断ち

・毎日1時間読書

これこなすと今までの2倍以上の能力発揮できるようになります。保証はしない。

ブログもやってます。

人間本来の生き方とは何か?

僕は、自分が快適に過ごすためにいつも『人間本体の生き方とは何か?』を自問します。

犬には犬の。イルカにはイルカの。カブトムシにはカブトムシの。

彼らそれぞれに対応した『ちょうど良い生き方』があると思うんですね。

例えば犬ならきっと、ゲージの中でずっと放置される生き方は彼ら本来の生き方とは違うんだろうし(品種改良された種についてはまた別の議論が必要かも)

同様に人間にとっても『こうあるべき生き方』というものがあって、それに沿って生きている方がストレスも軽減するだろうし、より能力も発揮できるのではないか?と考えるわけです。

だから『人間本来の生き方』を模索するわけですが、じゃあそれってどういうものなんでしょう。

人間はそんなに早く進化しない

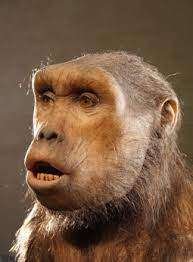

人間はチンパンジーなどの類人猿と共通の祖先から枝分かれして進化してきました。現在見つかっている最古の人類は『サヘラントロプス・チャデンシス』という種で、これは約700万年前にアフリカで暮らしていたと見られています。

彼らは猿人と呼ばれ、この頃からすでに直立二足歩行をしていたと考えられています。直立二足歩行をするということは、手を使いやすくなると同義ですから、当時から頻繁に手を使って何かをしていたと思われます。

200万年ほど前になると原人と呼ばれる種が現れます。

彼らの脳は1000mlほどの大きさだったと言われており、現在の人間の脳の大きさ(1200~1500ml)とそう大差ありません。

彼らは火や石器を使いました。

世界の広範囲で活動したと考えられていますが、彼らのDNAは我々に引き継がれることはなく、別の派生先で絶滅します。

今から40万年前には『ネアンデルタール人』が登場します。彼らは主にヨーロッパ地域で生息していました。

ネアンデルタール人の脳の容量は1500ml。

なんと原生人類よりも大きな脳を持っていたのです。

衣服を作り、アクセサリーを身につけ、洞窟に壁画なども描いており、文化みたいなものを形成しはじめていました。その後寒さによって絶滅したネアンデルタール人ですが、最新の研究では彼らの遺伝子が私たちの遺伝子に受けつがれているとわかっています。この研究結果は、ネアンデルタール人と我々の祖先の間に交流があったことを示しています。

約2~30万年ほど前に、我々の祖先である『ホモ・サピエンス』が現れます。

彼らは言葉を扱い、複雑な物事について考えることができました。

それにより彼らは集団を形成し、さまざまな環境に適応することに成功し、生存競争に勝ち残ったのです。

ヨーロッパ民族の祖先だとされている

このように700万年ほどの時間をかけて猿人類から人間への変化がありました。画像を見ていただくと分かるように、クロマニョン人の時点ですでに人間ですよね。少なくとも見た目に関してはほとんど人間として完成している。

進化のオーダーを考えてみると、700万年前に人間の原型となる種が生まれてから、現在の人類の雛形に到達するまでに670万年。おおよそ全肯定の95%ほどを費やしているのです。進化にはこのぐらいの時間がかかる。ということですね。

世の中の進化は早い

人間(とその祖先)が誕生してからの環境の変化は、進化のオーダーから考えると凄まじいレベルの速さで行われました。

(少なくとも)250万年前にはすでに石器が使われていましたし、

50万年前には火が使われ、住居も作るようになっています。

15万年前には埋葬という文化が発明され、

3万年前には陶器が作られていた形跡が残っています。

紀元前1万年になると農業が開始されます。

紀元前8000年には牧畜の開始。

紀元前7000年には医療(特に歯科)が行われていて

紀元前6000年にはビールが発明されています。

このぐらいの時期にはすでに『文明』と呼ばれるものができていたわけですね。

そこからも変化のスピードは上がり続け、車輪や文字が発明され、我々が想像するような古代の世界が形作られていきました。

紀元前500年頃になると、人は「幸せに生きるためにはどうしたら良いか?」みたいなことを明確に考えるようになって、この時期に仏陀や孔子やソクラテスといった思想家が活躍しています。

国ができ、その領土を争うようになり、戦争術が発達し、それに伴ってさまざまなテクノロジーが発展し・・・

宗教改革が起こり、産業革命につながり、資本主義が台頭することでさらにテクノロジーの発展を後押しします。

インターネットが登場し、スマートフォンが生まれ、SNSが広がり、僕たちが生きる世界は目に見える形で日夜変容しているわけです。

こう考えると世の中の変化のスピードは昨今臨界点まで来ているような気がします。

そのギャップに苦痛やストレスが内在する

こうやって振り返ってみると非常にわかりやすいと思います。

『人間』の進化はそんなに速くありません。

700万年というオーダーで、ゆっくりと着実に行われています。

一方で『環境』の進化は加速度的です。

主要な変化はここ2万年の中にほとんど含まれています。

それは700万年のうちたった0.3%です。

世界人口の変動グラフを確認すれば、その変化の異常性が一目瞭然です。

つまり、人間の『身体』自体はそんなに変わっていないのに『環境』はびっくりするぐらいのスピードで変化している。

そこにはどう考えたって身体と環境にギャップがあるし、年々そのギャップは大きくなっているのです。

そしてそのギャップが『苦痛』だったり『ストレス』を産んでいる大きな要因なのではないか?僕はそう考えています。

世間に惑わされずに自分と対話する

とはいえ、世の中の変化を否定したいわけではありません。

僕自身もその変化の恩恵にあずかっている一人ですから、95%ぐらいポジティブに捉えています。

しかし、残りの5%は持っておくべきというか、『環境』を疑う意識はあっても良いのではないかなと考えるわけです。

そのためには、世間の風潮や気配に惑わされずに「自分の身体がどう思っているのか?」をしっかりと確認して、試行錯誤することが必要だと思うのです。

人それぞれ生きている環境が違うでしょうし、身体の構成も違います。なので、それぞれの人がそれぞれ自分と対話して「環境とどう折り合いをつけていくのか」を考えなければいけない時代が来た。僕はそう考えます。

ギャップの測り方

僕はそうやって自分と対話をする際に、一つの(ざっくりとした)基準を設けています。それが2000/200/20ルールです。

簡単にいえば

・2000年オーダーでの変化にも気を遣いたい

・200年オーダーの変化を重要視する

・20年オーダーの変化は絶対にケアする

ってなルールですね。

要は、変化は指数関数的な性質を持っているのだから、より直近の変化の方が身体とのギャップを生みやすく、気をつけるべき存在だ。と考えているわけです。

こうやって自分の生き方をカスタマイズすると結構いい感じです。

それぞれの尺度においての一例を挙げますので、参考にしてください。

2000

2000年前の人たちには電気がありませんでした。

必然、明るくなったら起きるし、暗くなったら寝るわけですね。

これは2000年前どころか、数百年前から連綿と続いてきた習慣です。

人間の身体が現在の時間不定期な生活習慣と、過去の定期的な生活習慣のどちらに合わせてデザインされているかは、考えるまでもないですね。

夜型の生活は何かしらの『無理』を身体に強いていると考えた方が良い。僕はそう考えています。

200

2000年よりももっと前の話も含まれますが、実は『糖質』は人間にとって一般的なものではありませんでした。

農業が始まったのはたった10000年前。

本当に糖質の大量生産ができるようになったのは1950年ごろからなんです。

昔は狩猟と採取で人類はカロリーを摂取していたわけですし、

近代化が起こるまでは糖質はとても贅沢な代物だったのです。

つまりここ200年で糖質周りの環境は大きく変わったのです。

だから、現在のように糖質が手軽に摂取できる時代は素晴らしいと共に「身体にとってはマッチしない食生活」を生み出している可能性があります。

もちろん、だからと言って「糖質を排除すべきだ」とは言いませんし、僕もそんなことなかなかできません。

でも、糖質を制限することで脳の活動が向上するという研究結果はたくさんあり、一向の価値がある問題でもあります。

この辺りの問題については非常に根が深いです。

糖質は脳にとって莫大な贈り物ですから、脳は糖質を異常に欲します。

これは人間に共通のカルマみたいなものです。

ですから「糖質が悪である」という意見に対してはとても強烈なバイアスがかかって、それに対する反対意見が出やすい素地があるんですよね。

個人的には、そのバイアスを逆算して糖質と付き合っていくのが良いんじゃないかと考えています。

20

最後は20年オーダー。

この20年で我々の環境は何もかも変わりました。

インターネット、スマホ、SNS。

大枠ではこれらの恩恵はこの20年でもたらされたものです。

それによって一番変わったのは人間関係じゃないでしょうか?

『友達』の量は爆発的に増え、

『プライベート』の時間は年々減り、

『一人になること』が難しい時代になりました。

2000年スパンとなれば、もしかしたら人間の身体が環境に合わせて進化しているという可能性も考えられますが、20年になるともう無理です。

だって僕らが生きている間の話なんですからね。

僕はこの『環境によって変化した人間関係』に一番危険を感じています。

どう考えても人間が本来持つ想定を超えてしまっている。

だから、僕は人間関係には人一倍気を使って、できれば20年前以前の人間関係を構築できるような試みをいつも模索しています。

(友達が少ない言い訳でもある)

まとめ

僕は常日頃

「もっと良い毎日を送るためにはどうしたら良いか?」

を自問しています。

それに伴って、さまざまなアクションを起こし、その多くが失敗に終わり、その中で感触が良かったものを残し続け、今の生活に至っています。

そして現在の生活は(自分にとって)相当良いものになりました。

そのアクションにおける根底には、今回記事にした内容が必ず含まれています。超俯瞰して人類史を見たときに、自分という身体が本当に無理をしていないか?そう考えると、疑問に思うことってたくさんあるんですよね。

とはいえ、僕たちは現代に生きています。

いくらスマホを忌避していたって、スマホをなくしてしまうのは身体にとってのプラス以上にマイナスがあったりするもので。

だから、その中間点を探る。

現代生活を営みながら、それでいて身体に『良い』生活を模索する。

これが現代人にとって、とても重要な考えなのではないかといつも思っています。

この記事が、生活習慣の見直しの一助になるととても嬉しいです。

それではまた次回!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?