③モチベーションの3要素【Hack Your Motivation】

お疲れ様です。

10年前の体重を取り戻したとしぞーです^^

25歳のときには体重が74kgぐらいでした。(身長176cm)

そこから30歳に至るまでに結婚やら何やらを経て96kgまで肥えました。

そこから88kg~96kgぐらいを右往左往していたのですが、去年あたりからモチベーション改善の一環として食生活と運動環境を改善し始めた結果、なんと1年程度で20kg以上の減量に成功!74kgの自分を取り戻しました。

特に無理はしておらず習慣単位での変化なので、おそらくリバウンドもないでしょう。

免疫とかを考えると72kgぐらいをキープするのが理想っぽいので、もう少しだけ絞っていこうと思います。【Hack Your Motivation】の内容はダイエットにも超好影響を与えると思っております。

さて。

【Hack Your Motivation】第三弾です。

前回の内容は理解していただけましたでしょうか?

自分の行動を変えたいならば「そこにどう外的な刺激を与えるか?」だけではなくて「内的なアルゴリズムをどう変化させるか?」を考えないといけない。という話でした。

これは非常に重要な認識ですから、絶対に押さえておくようにしましょう。

第三弾となる今回は『モチベーションの3要素』について解説します。

僕たちが「モチベーションが高い」とか「モチベーションが足りない」とか感じるとき、そこではどんなメカニズムが働いているのでしょうか?

あくまでも経験則による仮説ではありますが、それなりに正しい可能性が高い理論だと思っています。ぜひ最後まで読んで理解の一助にしてください^^

それでは本編にまいりましょう。

音声でも喋りました。

Twitterやっています。

GWの圧力(みんな休んでるから君も休んでいいんだよ?)に勝てている人おる?

— としぞー (@toshizo_TL) May 6, 2022

自分は負けたやで。

ブログもやっています。

医者が病気を診療する際に身体のことをよく知っている必要があるように

メカニックがロボットの修理をする際に機械のことをよく知っている必要があるように

モチベーションを改善するためには、当のモチベーション自体を理解している必要がある。

これまでの内容で「モチベーションはその人固有のアルゴリズムである」と解説してきた。そのアルゴリズムは出力(行動)を司る。だから、行動を変えたいならば、アルゴリズムに入力される情報を変えるか、アルゴリズム自体を変える必要があるのだった。

そして、そのアルゴリズムは同一人物の中でも時間経過によって刻々と変化する動的なものである。

では、その動的なアルゴリズムの動きはどのようなメカニズムによって実現されているのだろうか?

ここでは、モチベーションの動きに影響を与える要素を3つに大別して、それぞれの要素について検討してみようと思う。

このメカニズムを理解することは、医者が身体のことを理解するのと同じぐらい重要である。少しややこしいかもしれないがイメージできるまで読み込んでほしい。

①固有のバイオリズム

「モチベーションが時間によって変化するメカニズムに影響を与える要因」の一つ目は『固有のバイオリズム』である。

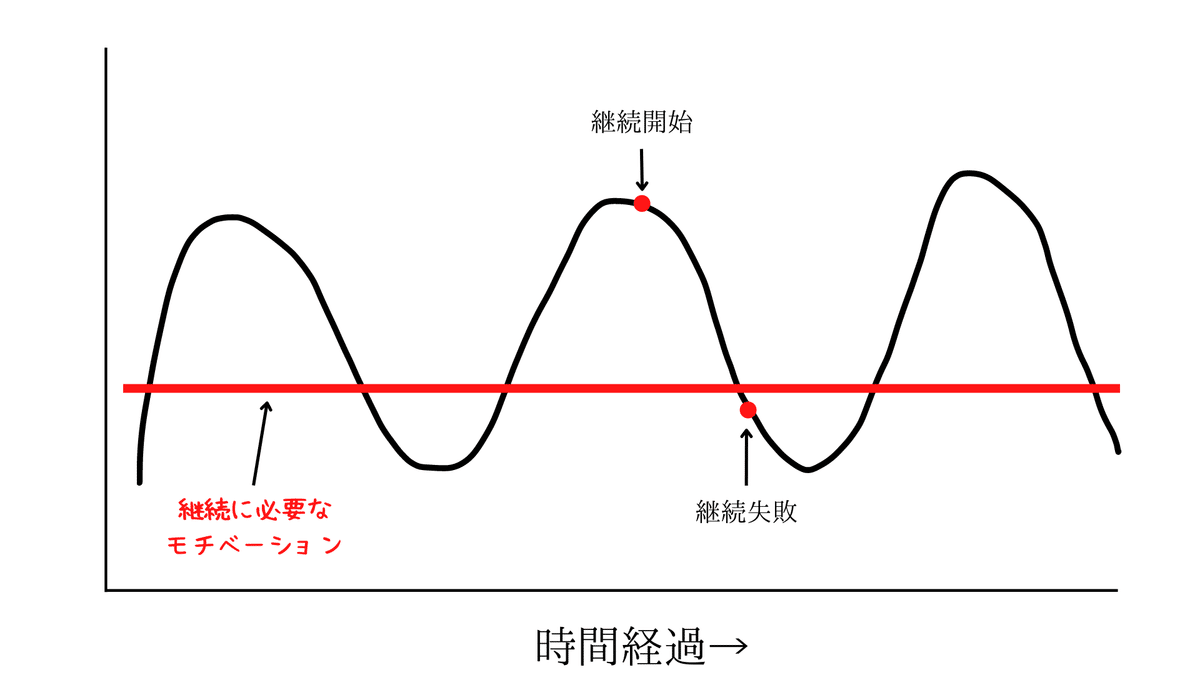

女性の生理周期のように、モチベーションにはほとんど先天的に備わった固有の『波』がある。図で表すとこのような形になるのだが

ここで重要な補足をしておく。

図においては上部が「モチベーションが高い(つまり良い行動を出力するアルゴリズム)」であり、下部が「モチベーションが低い(つまり悪い行動を出力するアルゴリズム)」を表している。

しかしちょっと待って欲しい。一体『良い』とは何だろうか?こうしてグラフ上で明確に上と下に分けられるほど『良い』『悪い』の概念は絶対的なものだろうか?どう考えてもそんなはずはないだろう。

「モチベーションが高い」とは「良い出力(行動)を生み出す」ことである。

「良い出力(行動)」とは「期待した理想の出力(行動)」である。

ということはここで言う「良い」とは「その人にとっての理想」であるわけだ。

できる限り仕事に関係のある行動をすることを理想とする人もいるだろうし、できる限り趣味に関係のある行動をすることを理想とする人もいるわけで、その「良さ」は一概に同じ尺度で表せない。

そのため、モチベーションのバイオリズムを正しく可視化するのならば、それは放射状に伸び縮みする3次元以上のイメージになる。

しかし、それでは逆にわかりづらいので、評価軸を単純化して表すことを許してほしい。補足おわり。

モチベーションには先天的なバイオリズムがある。

まず、これを認知するのが非常に重要である。

詳しい話は次回以降に譲るが、基本的にこのバイオリズム自体には意図的に介入することができない。

個人個人に備え付けられた基本パラメーターなのだ。

だから、同じ人でもモチベーションが高いときと低いときが必ず存在する。

多くの継続が途中で失敗してしまうのは、このバイオリズムを認知していないことに起因する。

つまり、波の上の方で何かしらの継続したい事柄を開始して、波の下の方でその継続がストップする。

このバイオリズムの波を平らにすることはできないものの、それを理解した上で対策を立てることは可能だ。

それについては次回以降の内容で詳しく触れていこうと思う。

ともかく、【Hack Your Motivation】では「モチベーションのバイオリズム」を認知することを重要視する。

さて、このように説明をすると

「いやいや、常にモチベーションが高い位置で安定している人がいるではないか」

と言う反論が思いつくと思う。

その反論に対しては「モチベーションが時間によって変化するメカニズムに影響を与える要因」の二つ目の要素が明快に説明してくれる。

②絶対値

「モチベーションが時間によって変化するメカニズムに影響を与える要因」の二つ目は絶対値である。

先ほど「モチベーションにはその人固有の波がある」と説明したが、その波が「どの高さで発生しているか?」には大きな個人差がある。

図で表すとこのようになる。

上の図において、Bさんにとってどんなタイミングを考えてもAさんの方がモチベーションが高いことになる。

このときBさんからはAさんがどう見えるだろうか?

きっと「常にモチベーションが高い位置で安定している人」に見えるのではないだろうか?

また、Aさんがいろいろなことを習慣化するのに成功しているのを見たBさんは「モチベーションが安定しているから習慣化や継続が成功するんだ」と感じるかもしれない。しかし、これも実態はこうだ。

「継続に必要なモチベーション」に対して、Aさんの絶対値が上回っている。モチベーションの波が最低の状況でも継続に必要なモチベーションが担保されていれば、継続できない道理がない。

(モチベーションの波が継続に必要なモチベーションを下回っても継続できる方法はある。それについては次回以降に述べる予定だ)

このように、モチベーションのバイオリズムには絶対値がある。

そして、これがとびきり重要なことなのだが、その絶対値には介入できる。

モチベーションのバイオリズムを変えることはできない(もしくは難しい)が、モチベーションの絶対値は外からの介入で向上させることができるのである。

そして【Hack Your Motivation】では絶対値への介入を極めて優先的な要素として提示する。

絶対値を向上させてしまえば、それまでどんなに工夫してもできなかった行動が最も簡単にできるようになる。

この部分が巷のモチベーション関連の情報において見落とされがちな、実は一番重要なポイントなのである。

③外的要因

「モチベーションが時間によって変化するメカニズムに影響を与える要因」の3つ目は外的要因である。

いわゆる、一般的に「モチベーションを高める工夫」と言ったらこれにあたる。

モチベーション(アルゴリズム)自体を根本から変えることを目的とせず、短期的かつ効果的にその瞬間のモチベーションを下支えするアプローチだ。

この要因はモチベーションへの影響が非常に強い。

だから何かしらの外的要因を意図的に発生させることで、モチベーションを高めることは十分可能なのだ。

しかし、その効果は極めて短期的である。

(外的要因を長期にわたってモチベーションに紐づける方法もあるにはある。それについては次回以降に紹介する。)

そのため【Hack Your Motivation】では外的要因を最重要とは考えない。

あくまでも優先度は

1、バイオリズムの認知

2、絶対値への介入

3、外的要因によるサポート

の順番である。

モチベーションのメカニズム

以上の3つの要因が複雑に絡み合い、僕らの『今』におけるモチベーションの状態が決定されている。

とはいえ、以前の記事でも断っておいたが、これは科学的に証明されたメカニズムではない。あくまでも多量の経験則による思惟の結果導出された仮定である。

しかしながら、この理論を前提にモチベーションのさまざまな問題を眺めてみると、驚くほどその問題をシンプルに捉えることができる。

ぜひ、あなたの身の回りにあるモチベーションの問題を、今回解説した理論を前提に分析してみてほしい。少なくともこれまでとは全く違う解釈やアプローチが思いつくはずだ。

こう考えてみると、モチベーションには「介入できない要素」と「介入できる要素」が存在することがわかる。

「介入できる要素」には積極的に介入をし改善を試みる。

「介入できない要素」には無理に介入せずに流れに身を任せる。

モチベーションと上手に付き合うためには、双方のアプローチをバランス良く行うことが必要なのだ。

次回以降はそれぞれの要素「バイオリズム」「絶対値」「外的要因」について、その一つずつに対する詳細な説明と効果的なアプローチを提案する。

すぐに実践できる行動も数多くあるため、ぜひ参考にしてほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?